高雄市電影館最初找上導演廖克發,是帶著明確的企劃與時間長度,希望他用50分鐘的時間,拍攝關於二二八事件時期雄中自衛隊的紀錄片。但拍了兩年之後,廖克發交出的片長卻多了2.5倍(123分鐘),探討主題也已遠遠超出單一議題可以設定的範圍。

「之前會在一些放映結束的時候,聽到有些人說:『這也算歷史!』,很生氣地走掉,我覺得其實很好,一部片有時是可以用來激怒、刺一刺你(觀眾)的想法是不是有問題。」

繼2019年的劇情片《菠蘿蜜》與紀錄片《還有一些樹》之後,這位近年備受矚目的馬來西亞裔導演將鏡頭對準75年來纏繞台灣的二二八事件。在開始為此片進行閱讀、資料搜集與田野調查工作之前,他坦言對二二八幾乎一無所知,同時也意謂著,可以不帶著任何包袱與價值判斷,切入這個已乘載諸多象徵、情緒或麻木的議題。

透過累積的研究與口述,雄中自衛隊的歷史儼然成為一段傳奇,每年高雄市都會舉行相關的紀念活動,今年(2022)以「英雄返校」為主題,邀請多名參與自衛隊的「英雄」重回被高雄要塞司令彭孟緝軍隊開槍砲擊的雄中磚牆下,分享當年守護校園安全、庇護民眾的經歷,也傳承精神,並接受年輕學子的致敬。

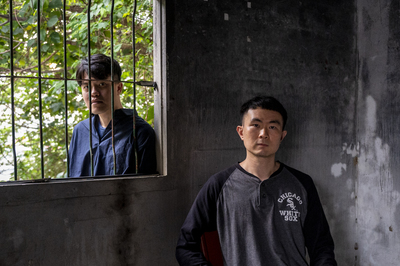

然而,在《野番茄》的鏡頭裡,觀者卻尋找不到太多關於雄中自衛隊實際參與了哪些戰鬥、如何面對國軍的抗暴經過,更多是耄耋之年的長者追憶熱血青春歲月與男性情誼。比如舉起棒球棒揮擊,臉龐上閃現出少年般興奮神情的陳仁悲,我們不會從影像的訊息裡得知,原來他就是將外省人帶進學校保護、與車站旁憲兵對峙、看著學長被子彈打死的自衛隊副隊長──這些過往報導或口述訪談中一再重述的細節,幾乎付之闕如。

「我對英雄化有很多遲疑,」廖克發記得在前期調查的階段,館方安排專業的研究人員,帶他進入雄中導覽當年留在牆上的彈孔等遺跡,卻更讓他對詮釋這段歷史的方式感到疑惑,「有些學生拿槍,政府要平定,這有什麼問題?你說保護了一些人,我怎麼知道你是保護?換個角度也可以是挾持啊!或許從本省人的觀點,剛結束日本殖民又經歷二二八,在那樣的脈絡下可理解,可是對我一個外人來看,那段歷史很混亂,所以我後來更加決定,不能只拍雄中的東西。」

「楊牧寫到去日本老師家時對他怎麼樣的尊敬、對性的的渴望,民族的差別對待等等,把這些放在一起,才能看見二戰前後複雜的經驗,不應該就是所謂的『對抗』,而是多面向的。當時他們正處於成長階段,很多東西還在摸索中,有種很強烈的不確定感,大江健三郎也曾寫道,戰敗的時候他們不確定自己是誰,尤其對正在成長中的人,影響更深刻,」廖克發說。

「如果我們今天回去說這些人值得被紀念,不是因為他們是英雄,而是熱血的年輕人,當下願意做那個(組自衛隊)決定,他們在模糊不清的情況下願意跑出去,也知道有危險,裡面有一種青春的苦澀、冒險、魯莽、害怕。」

如此「不確定」的摸索姿態,不僅只是內容,還包括形式。

在以舊紀錄影像與設計畫面組成的歷史鏡框中,鏡頭下的人物除了雄中自衛隊成員,更擴及台籍日本兵、228受難者後代、民間藝師、戰後來台外省人的生活切片;地景穿梭在高雄的郊村、海港、軍事遺跡、公共廣場,甚至台北市的中正紀念堂,「片子裡容納了很多不同、敵對的政治敘事,包括日本軍國教育、美軍空襲、外省難民,我很直覺地把發生過、有關聯的東西都放進去,到了後來才發現我拍了一個『混體』。」

看似鬆散的結構,是廖克發對於影像本質的反省。

「營造出一個世界、說服觀眾相信的劇情片,是很『法西斯』的。創作者要提出有效的提問,否則為什麼要讓自己擁有那麼大的權力?」廖克發形容,即便他同時手邊正在寫下一部劇情片的劇本,實際進入田野真實環境與人物展開互動以及調查工作的紀錄片,對他而言才是真正認識世界的基礎,而呈現影像素材的方式,也有意識地抗拒單線敘事,涵納進眾多軸線與聲道,為的是要讓導演從壟斷影像的制高點退位。

「我都是邊拍邊想,不會先預設對方是否對片子有幫助,一個人願意跟我們講自己的故事就很難得,拍了很多不同的人之後,才看到像天空中不同地方亮著的星星,好像有些虛線將彼此連起來,有一個星座圖浮現,」廖克發強調。

但青年們不確定的身體與心靈經驗,總有一天隨著時間,被逐步建構的歷史詮釋抹平,被明確的紀念姿態取代。

在拍攝過程中,廖克發見證了,二二八如何成為一種框架,浮現在未能言明的集體潛意識,制約著後代人理解與觀看的視野。

「我訪問的一位長輩,事發當年就讀雄中初中部,當時他學習影像的孫子剛好拍爺爺這段經歷,我就把這段『孫子記錄阿公』的過程記錄下來。雄中承襲日本時代的傳統,有很強的學長學弟制,初中部的不能拿槍,只能被學長使喚去幫忙挑水,做不好還會被學長打巴掌,那位長輩送了幾天水後,事情愈來愈嚴重,學長宣布初中部全部回家,只有高中部留守,返家途中的他遇到流彈,是趴在溝渠裡,用爬的回家⋯⋯孫子拍到後來就放棄了,因為他認為阿公的經驗太不慘烈,完全違背媒體認知裡的二二八,只是送水的,太過普通,甚至有點窩囊。這讓我深刻感受到,主流的環境與論述在不自覺中,常使我們對於個人經驗有一種暴力,」廖克發表示,由於片子太長,這段素材放不進來,他最後將這些紀錄無償提供給那位孫子。

初次察覺「大歷史」下,個體經驗的遭遇的暴力,乃至失語,萌芽於他的首部紀錄片作品《不即不離》。

這部片子把家族記憶與馬來亞共產黨(簡稱馬共)的發展史交織在一起,由於觸碰到該國敏感神經,在馬來西亞全面被禁演。在二戰後的冷戰國際局勢下,無論當政的是英國殖民者或1963年立國的馬來西亞政府,馬共都是被持續被鎮壓的對象,甚至為了防止華人暗中援助躲藏於森林中打游擊的馬共,政府集中設立監視與管理華人的新村。

如同匪諜在台灣白色恐怖時期是長久的禁忌,關於中共地下黨人在台灣的印記,長久以來被刻意遺忘,廖克發加入馬共的祖父,在家族的記憶中是一段彷彿不存在的空白。

「我爸爸從來不談他爸爸,不是因為有個警總在背後說不准談,他自己覺得這不重要,我們也不需要知道從哪裡來、不用太參與社會事務,不要管政客,能活下來就好。我不知道阿公是誰,但從小到大不會察覺,當這種缺失成為日常,意思就是合法化,就像白色恐怖,在人們默許下的國家暴力,整個社會談不上什麼記憶與歷史。」

從馬來西亞到台灣,二戰後隨著整個亞洲在冷戰狀態下,各國開始建立自己國族認同的崎嶇道路上,某些人或某些族群的生命經驗,忽然就變得不正確了:

「彷彿整個國家都布滿著記憶的黑洞,這個黑洞我從馬共身上看到,從馬來人、印度人身上看到,然後現在來到台灣,也看到這些黑洞。」

從求學、工作到結婚生子,已取得中華民國籍的廖克發在台灣這猶如半個家鄉的土地上,也從太太那邊不同藍綠政治光譜的親戚身上,看見歷史與記憶交錯的裂隙。

失語的另一端光譜,是被「政治正確」過濾的修辭。

「接觸一些前馬共的過程中,我也感覺到有一種暴力。因為馬共雖然在1989年解散了,但直到現在他們內部都有所謂的內容審查。當年那些人要寫回憶錄或發言,還要自動的被審查,永遠必須呈現出革命到最後一刻的戰鬥精神;在回憶錄都不會談到飢餓、性慾、精神萎靡或想放棄等等,會覺得他們不是人,很明顯只像棋子。那時只是憑著一個感覺,很希望拍到人的樣子,開始摸索什麼是紀錄片。」從《不即不離》開始,廖克發重視個體經驗多過於「大寫」的國族敘事,貫串他接下來的紀錄片作品,包括2019年的《還有一些樹》,以及最新的《野番茄》。

與著名二二八家屬林黎彩第一次會面時,這位長期控訴國民黨暴行的代表性人物,準備了一大袋她過往上街頭的照片、關於父親林界以及二二八史實的報導,放在廖克發的面前,「她覺得要談二二八,就應該要拍這些,但我第一次會面的時候沒有帶攝影機,我跟林阿姨說,也沒有想要拍這些(史實),她當下其實覺得我們搞不清楚狀況。」

從廣泛參考的資料中,廖克發讀了包括《報導者》發表於2017年的〈尋找政治隱傷者──父親影子下的女兒們〉,知曉一些林黎彩在充滿悲苦、控訴的公共形象之外,私人的生命樣貌,他帶著這些已事先準備的好奇,說服林黎彩接受攝影機記錄一些她原本認為「無關宏旨」的瑣事,這些生活片段與意象,最終構成《野番茄》全片的核心。

這些可能連被攝者都從未察覺的生命片刻,隨著與攝影鏡頭內外的逐步靠近,發生微妙的轉化,「什麼時候知道片子可以收了?是我發現我靠近了一些人,他們原本經歷過的模糊、不確定的東西,藉由我們的影像催生出來,產生自覺,成為人生裡面珍貴的鹽。」

紀錄片該採取旁觀或介入的古典命題,對於已處理過3部關於記憶、認同與國族敘事長片的廖克發而言,在現在這個階段已不成為一個問題。無論形式是素樸或實驗,說到底,取用他人的影像,至少要能讓記錄者與被記錄者的生命發生轉化,這不僅只是風格上的意義,而是關乎更深層的「道德」。

「長久以來紀錄片似乎扮演一個能夠推進社會進步的媒介,我對這東西很無力,真的能夠推進多少?幫助弱勢者多少?如果在現場,感覺不到被攝者或者我心裡面的轉化,這部片就不會幫助任何人,最基本的做到這點,才來談美學或敘事是什麼。如果這些沒有發生,這部片改變不了任何人,可能可以很正確、很成功,但有點欺騙,」

廖克發在林黎彩身上看見這種轉化,那是她重新憶起3歲時從父親墳頭摘取野番茄的酸甜滋味;廖克發也在父親身上看見這種轉化,透過觀看其他親人口述的影像素材,年近70的父親才第一次知道,當時在森林裡打游擊的爺爺,時常冒著生命危險回家幫剛出生沒多久的自己洗澡,「突然之間,這個未曾謀面的人的存在感重了一點,跟我的父親有了連結,所以他的生命不是來自於虛無,加在我的生命之上,才有愈來愈落實的感覺。」對廖克發而言,這才是做片子的力量。

「從不同被攝者中,我都看見這樣的力量。與其參加影展,我更喜歡回到現場,在現場能感覺得到人跟人之間的磁力、人可能的轉化,這些未必能完全在放映時複製,這就是我為什麼一直拍的原因──可以一直回到現場。很希望看了紀錄片後,你會想出去認識一個人、找到這種現場,那才是影像應該做的事情。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。