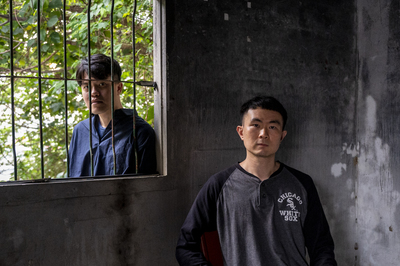

「可能別人都說,十年磨一劍,可是我們沒有十年,來到台灣原本的第一要務就是生存。」身為緬甸孤軍後裔的導演李永超,打破台灣國際紀錄片影展(TIDF)紀錄,同時入圍國際競賽與台灣競賽單元,在台灣競賽單元15部入圍作品中獨占兩部──《惡人之煞》與《二○二○年的一場雨》。兩片已在國際不同影展上巡演、播出。

李永超的鏡頭,始終對向緬甸社會裡貧窮、幽暗、殘酷的社會問題,有些主角甚至是從小一起長大的朋友和家人。曾經他以為,只要影像記錄了眼前的現實,就有機會幫助、改變現狀;如今他卻發現,拍紀錄片的無力和殘忍。但無奈和憤怒,成了他前行的燃料,即便成為緬甸軍的黑名單,亦不悔。

2013年,剛滿28歲的李永超毅然決然辭去非凡電視台攝影記者一職,沒有「B計畫」地投身創作。從初登銀幕的短片作品《挖洞子》(2014)、金穗獎得獎短片《《帕敢青年》(2015),再到首部劇情長片《血琥珀》(2017)院線上映,其豐沛的創作力,始終投注在緬甸這片土地上,聚焦腳踩黃泥生活著的人物故事。

《惡人之煞》記錄位在緬北地區台灣晨曦會共同協助建立的戒毒所,新來乍到的缺腿戒毒軍人「惡人」張揚著自己殺人為惡的事蹟;《二○二○年的一場雨》則在滂沱不斷的雨聲中記錄家人徒勞排水、危殆卻又持續滾動的日常生活。雖然目光各異,但鏡頭一貫地清淡寫實,形式樸實,李永超的電影持續說著緬甸的故事。儘管已經定居超過15年,透過家族成員的孤軍身分成為台灣的公民,但他的攝影機仍持續帶著他回到家鄉緬甸,抱著探求真相的目的。

他希望可以揭開緬甸社會裡,貧窮、礦難、非法琥珀交易、軍事戰亂、毒癮這些揮之不去的社會問題,曾以為只要影像記錄了眼前的現實,就有機會幫助、改變現狀,然而,如今他卻發現,拍紀錄片的無力和殘忍。

砂糖千層餅與碗豆烤餅,是李永超在「786李園清真小吃」常點的家鄉菜,好喝的緬甸奶茶則要往忠孝街走去,左轉,這個步行10多分鐘就能走完的中和華新街商圈,是李永超在台灣這幾年的落腳之處。

二戰後緬甸自英國殖民獨立,國共內戰未歇,幾師國民黨軍恪守泰緬靠近中國的邊界;然而,隨著戰爭情勢改變,國民黨幾次將孤軍撤回台灣。另外,也隨著緬甸實行國有化政策,許多原居緬甸的華人因經濟受到衝擊而移居台灣,逐漸在中和華新街聚居成為緬甸社區,現在充滿雲南、泰緬風味的餐館林立在這條「緬甸街」上。李永超與提早來台的哥哥租了一處公寓,曾在台灣不同的城市中居住過短暫時間,輾轉換過幾份工作,移動成為日常,最後仍棲身在這條「緬甸街」。

完成第一部長片《血琥珀》後,公視《紀錄觀點》的製作人王派彰找上了他,告訴他有一筆可以申請的補助金額。李永超想起了讀書時期的學弟是虔誠的華人基督徒,曾帶他到一處收容許多戒毒者的緬甸社區,在泰緬邊界,台灣劉民和牧師主持的財團法人基督教晨曦會布點資助戒毒村,從泰北的「滿樂福戒毒所」到「滿星疊戒毒村」,點區逐漸擴散,也開始有了來自不同地方的華僑牧師駐點主持。為了開車到離市區較遠的戒毒村落,李永超特地考了駕照,一蹲點就是兩年。

毒品問題背後涉及的黑白兩道勾結,是難以直抵的犯罪問題。「我一開始切入的角度不是現在這個主角,而是透過那些來戒毒的人,他們所分享緬甸政府非常荒謬、貪贓妄法的事情。例如做海關的警察,臨檢到毒品,結果海關跟著去吸毒,把沒收來的毒品用掉;法院裡法官在上面吃瓜子,因為早就被收買了⋯⋯就是很多奇奇怪怪的事情。」然而,一日一位曾在孤兒院被克欽獨立軍抓走的缺腿少年兵進來了戒毒所,李永超將攝影機架起,立刻開始進行了第一次訪談。

「他和我有很多相似的地方,像是我小時候和他一樣,曾經被克欽獨立軍半夜試圖突襲抓走,只是我在父母的阻撓之下,最後沒有被抓走,連夜被送到密支那(Myitkyina)的親戚家,得到保護。所以看到他時,我或多或少會想到自己。而且當時,我正在寫一份短片劇本,就是關於一個在戰爭中失去一條腿的軍人⋯⋯有太多的巧合,讓我決定臨時改變拍攝主題。」

2010年後,緬甸戰亂未歇,在克欽獨立軍把持的克欽邦,半夜探入民宅、孤兒院隨意強盜擄人的事件頻傳,克欽獨立軍一直是大家敢怒不敢言的存在。「講難聽一點就是會收保護費,任何店他都來收保護費,像是強盜一樣。他們會來收特別的『稅』,有時候會突然來一個便衣,遞給你一個信封,或者是突然來電話,要你哪一天到某一個站點交錢,中間會轉很多個點,如果不給,也聽說過家裡就這樣被丟了炸彈。甚至連小檳榔攤他都要收稅,不只是針對華人,也針對緬甸人、印度人。我們只能敬而遠之。」

在拍攝對象身上看見自己未曾經歷的命運和影子,李永超壓不住好奇和滿腹困惑。他說,進到戒毒所的「惡人」,殺人像是獎牌和功績,問這少年:「殺過人嗎?」少年驕傲地回答:「殺過。」李永超不禁又追問他:「為什麼殺人?」簡短的一、兩句回答卻很敷衍,有時甚至乾脆沉默。

「拍攝到主要的訪談時,已經彼此建立了信任感,可是在前期,太多次我問他問題,卻感覺他在敷衍我,我自己也有點不爽,覺得他殺了那麼多人,卻不當一回事。我告訴他那是一條生命,他卻回我:『這又算什麼,我已經殺了那麼多人。』我感覺好像是,他強硬,我只能比他更強硬,我不能弱掉,被他壓制。我想要換回他真正的答案。」

滿腔地情緒和對被攝者的不滿逐漸盛載,拍攝陷入僵持與停滯。隨著COVID-19疫情爆發,李永超只好返回位在緬甸西北的家鄉、緊挨伊洛瓦底江的克欽邦首府密支那,那一年是2020年。

返家後遇的一場大雨,讓他在拍攝《惡人之煞》過程中,意外完成了另一部紀實片《二○二○年的那一場雨》。

因拍攝《惡人之煞》的不順遂返家,讓他目睹了家中20年仍解決不了的水患問題。緬甸都市的公共建設貧乏,每逢雨季,排水系統無力承載連日雨量,輕薄的圍籬擋不住洪水般的雨水倒灌,姪子們的衣服和傢俱都匯成了在汙水上載浮載沉的穢物。

然而,漂浮在黃泥土水上的,不只是日漸腐敗的傢俱物品,還有離家已久,難以同理的親人。他們在危殆的生活裡,不受國家保護,在疫情裡傾家蕩產地購買口罩,在礦難頻傳的砂石之間挖玉,賭上性命追求一夕致富的可能。面對著親人生命中的失意和無奈,身繫著拍攝案的李永超卻無法像是一位衣錦還鄉的遊子帶來救贖,而是同樣陷入大雨帶來的膠著。

2006年,李永超在緬甸華校報考了僑委會所舉辦的台灣聯招,後來進入雲林科技大學念多媒體設計,展開他在台灣的人生。之後,再一次回家,已經是7年後。

2013年,買了第一台攝影機的他,回緬甸時開始拍攝家裡的模樣。而直到2020年一場大雨,讓原本只是暫時返家的他受困在家裡,也才讓他看見,多年來,他缺席的那個家,一直浸泡在水中。

「那時候心裡就是有一股憤怒,疫情加上當時生病,連腳架都拿不動了,只能在家裡。原本的《惡》片的拍攝又是有期限的,是簽訂合約的,家裡又下雨、淹水,帕敢又發生礦難。心中有太多不滿的事情,要怎麼來發洩?我就用創作,集中地拍。總覺得什麼都沒有改變,12、3歲的時候家裡就已經淹過大水,船都從家裡門口開了過去,到了現在,20多年了,沒變。」對外在現實的無力感,和蓄積已久的壓力在這短暫的蝸居時刻爆發,家裡爭執不斷,但李永超選擇從影片(《二○二○年的那一場雨》)中刪除。

「其實其中有一幕,我爸爸在講,他說,大概的意思是『真不懂你到底在拍什麼』就是有那一個畫外音,但我沒有上字幕。再說白了一點就是,你吃飽撐著沒事幹。」未解的家庭衝突與突如其來的天災,帶來不小的經濟衝擊,然而最難處理的仍是關係。「我的父親比較複雜,家裡常常會有一些爭吵,那個爭吵的內容我覺得很瑣碎,在影片中無法成立,所以沒有放。生活原本很不如意了,家裡又為什麼還要增加無謂的吵架?我在那個當下,是很痛苦的。」

原本帶著社會現實主義的關懷目光走進戒毒所,卻被迫中途返家,面對家庭經年累月的困境和壓力,而這個家中的現實,卻又直指了緬甸政府持續無力處理的礦難、中緬經貿合作造成的廉價勞力現狀。李永超感覺自已是局外人,決定將鏡頭對向姪子們。

「怎麼講,紀錄片有可能是假的,但小孩講的絕不會是假的,對不對?就算他知道攝影機是什麼,他也不知道攝影機真正的力量,或者之後會造成的影響。只要你問他什麼,他都會天真地講。所以我說,紀錄片假的太多了。」

紀錄片承載了真假的辯證,李永超說,在後製的過程裡,他反而想得不多,沒有考慮過將自己問話的聲音抽離,也沒有考慮過使用字卡是不是有格外的意涵,只是希望能夠補充說明,做做以往沒有嘗試過的剪輯方式。技術上的自我摸索和反思,是李永超接觸影像一路以來的常態。

在雲科大念書時,一度學3D動畫特別挫折,李永超便跨科系選修視覺傳達設計系副教授林泰州的電影課。初食難以下嚥的經典片,慢慢看出興味,「我剛來到台灣都還不知道侯孝賢,去修林泰州的課,才知道有侯孝賢、蔡明亮,在那之前我都是看港片的、商業片,類似這種。開始看都還是會睡著,老師放的時候,就是很無聊,但是慢慢慢慢看著,品味開始改變了,各方面開始不一樣了。」

長達7個多小時的史詩巨作《撒旦探戈》(Sátántangó),貝拉・塔爾(Béla Tarr)擅長的長鏡頭中,兩人在颯颯的狂風中走著,四周被捲起的垃圾在空間狂舞,這顆跟拍鏡頭拍出了絕望和孤寂感,在李永超心裡留下深刻印象。陸續,他參加了金馬電影學院,受到攝影師姚宏易指導,開始持續推出作品。

「原來電影也可以這樣拍。」他想起,自己剛來台灣暫留在林口僑生大學(現為台灣師範大學僑生先修部)的那一年,他是全班緬甸僑生中唯一沒有獲得清寒補助的,於是下了課就要去餐廳打工拖地,週末不時與朋友搭車前往台中的工地做建築工人,也幫有錢人洗百萬名車,那時課間休息就窩進圖書館「挑片子來看」,常常一看,一天就這樣過去,雖然那時看的多是娛樂片。

說起自己一路嘗試的影像語言,李永超記憶清晰,一切從零開始,甚至從頭學習怎麼使用電腦打字。「當時會決定要做影片,是因為剛來台灣時,根本沒有自己的電腦,作業都是用手寫,可是到了多媒體系,要學3D動畫、MAYA,我根本都不會,但拍東西倒好像還可以。」李永超開始在各地參加影視比賽,投入獎金獵人行列,拍攝反毒戒菸的宣導片,也拍攝六輕空汙的倡議短片,甚至自編自導自演小短片,就這樣,1、2萬的獎金滾成了2、30萬的、近百萬的補助金,李永超才發現或許自己還不差,作為職業,似乎還行。於是,開始將完成的作品投遞到國際影展平台,看不懂的官方公告就丟到Google翻譯。

直覺般地創作,李永超坦言,他不常看其他紀錄片,只是在經典片中吸收了較多養分,拍著拍著,沒有什麼太多的道理可說。為了保持距離感,李永超決定全程使用腳架拍攝《惡人之煞》,「用手持有點太方便,使用腳架比較可以冷靜客觀地看待這個空間和主題,也比較穩定。」

回到家中拍攝《二○二○年的那一場雨》,為了在淹及小腿肚腹的水難裡前進、移動,他選擇手持讓自己保有彈性。至於帶著關注議題的角度去拍攝,還是抱著無以名狀的憤怒行動,兩者之間對他來說並沒有太大的分別,都是在拍攝電影。

礦難,至今仍是緬甸人民面對的危殆生活中,難解的困境。每一坍方,都可能瞬間造成數百死傷,家屬們認領赤裸的屍體,眼前景況懾人,滿屍遍野。前往礦場挖玉維生的緬甸青年,卻只是刪除手機裡拍下的照片,繼續回到礦場尋求生活裡新的可能性。李永超說不清楚片中放進那些畫面的緣由,卻只希望如果沒人願意記得,至少他要在影片裡記下。緬甸《金鳳凰》華文報紙登出自然資源暨環保部和緬甸珠寶公司於4月1日發布的通告,以環保和礦難頻傳為由,限制部分地區包含帕敢等地的翡翠玉石開採活動。李永超說,非法的一定會變多,礦場上的朋友講,公司只是白天停工,夜晚開工。真實的情況,充滿未知數。

5年前,他曾在受訪時說,拍攝紀錄片很殘忍。李永超承認,「現在我還是覺得很殘忍,我拍一拍覺得自己更壞了,我一直在跟派彰講,我覺得拍紀錄片很痛苦。我覺得拍著拍著我也變得更狠,隨著你經驗累積,好像也更懂得一些⋯⋯講好聽一點是經驗,講難聽一點,就是手段。」矛盾的感受不斷在心中發酵,面對影展和映後迎來的掌聲和榮譽,李永超心中的滋味仍然很複雜,那是幸運,讓自己在影像創作上的道路還可以再延展一些,沿途拾夢一樣的用攝影機繼續自由地探索社會裡的現實。

「我覺得我是又愛又恨,可能暫時覺得不想拍了,但停了一段時間,又閒不住,又想拍、想去找痛苦。你不痛苦,你的東西一定是非常平淡。」

不畏緬甸軍方將他列入黑名單的風險,他仍在台灣積極參與了許多線下聲援反抗緬甸軍事政變的放映活動,週末也隱身在「燦爛時光」書店聽講座,拍攝紀錄片,這件事情陪他度過了辭掉工作後所有斗然冒險的時光。像是乘上一列車,兩部片一起到站點下車,在不同的場合遇見了不同的觀眾,拍紀錄片對李永超來說,是生活的方式,而憤怒,有時是前行的燃料。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。