週六現場【出版觀景台】

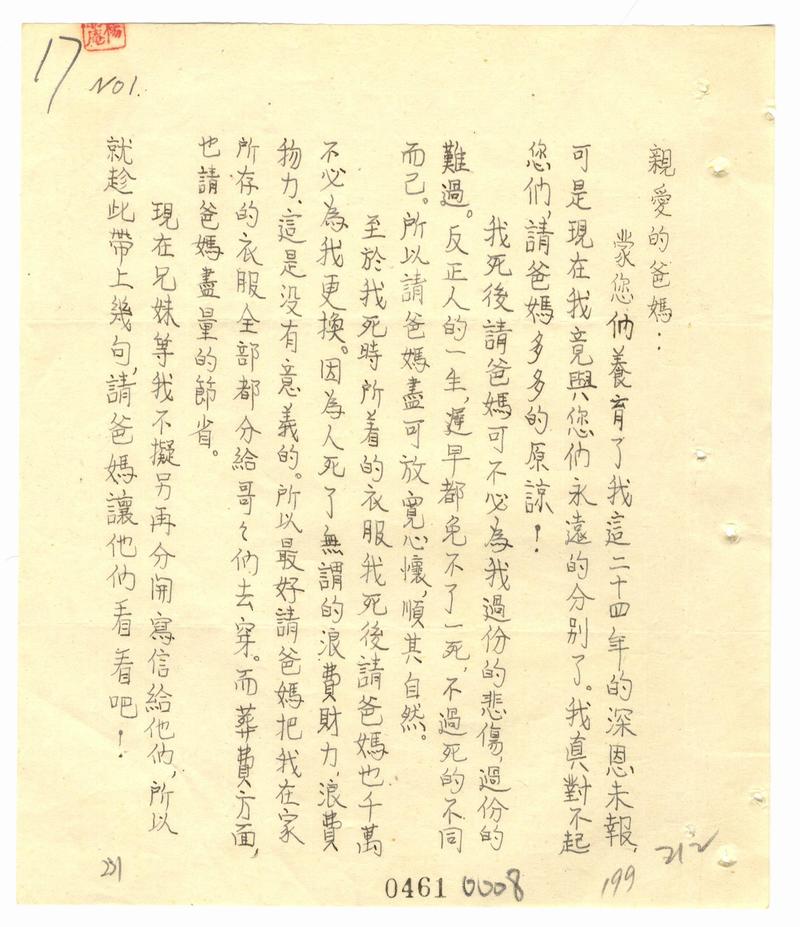

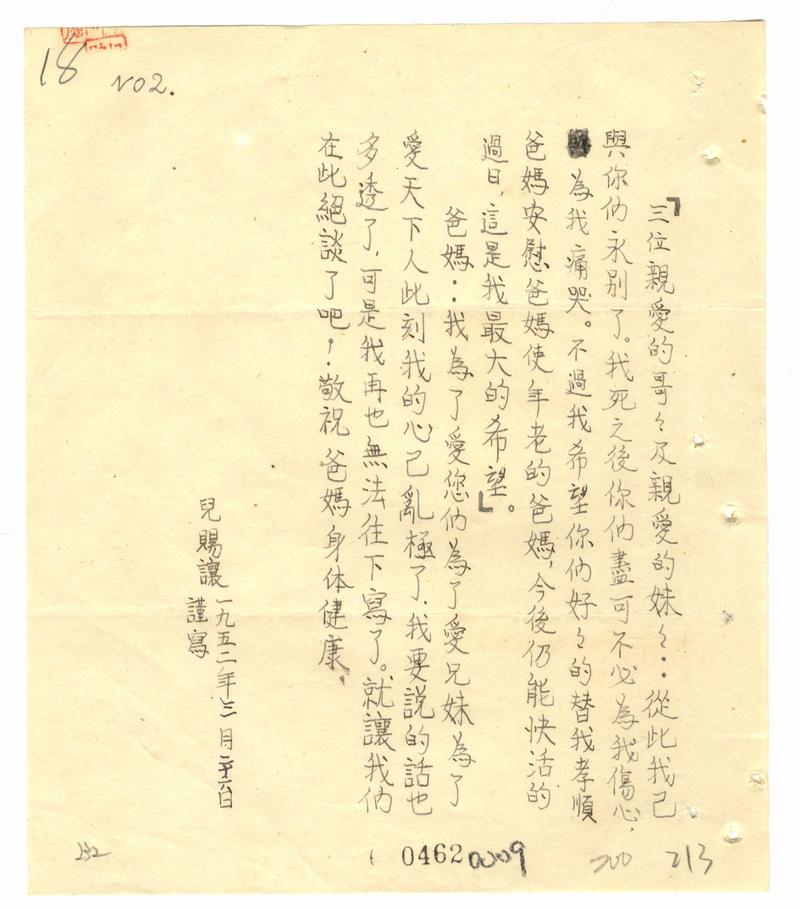

他緩緩講起弟弟曹賜讓的逃亡,在許多人相繼自首下,那是龜山風聲鶴唳的年代。被捕後,因為擔心年輕男性會面恐被牽連,都是妹妹素雲去探望,但最後換得收屍,以及張貼在台北車站昭告天下的告示。在聽到曹賜讓在遺書中要哥哥、妹妹代他孝順爸媽時,自己也蒼蒼白髮的曹耀東,似乎仍忍不住激動。

確實,70年後,當我們重新讀著曹賜讓的遺書時,感受那節制的兩頁筆跡,仍有力量從遺書中傳遞出來。

《無法送達的遺書》舊版是2015年,我在前一個出版社衛城出版的,這是一本由台灣民間真相與和解促進會策劃,找來小說家胡淑雯主編,集合了作家與年輕研究者,共同書寫1950到70年代因白恐案件遭槍決的9位政治犯與他們的家屬。7年過後收錄更多遺書,重新推出增訂版;在轉型正義的課題上,台灣社會已經歷官方促進轉型正義委員會的啟動與結束。

從曹耀東先生的家出來之後,我無法忘記握過的曹先生的手,那是握著歷史的感覺,但同時這讓我想到近日讀過的一份寫作綱要,是一個猶太裔的美國年輕學者的出版計畫。他提到2020年「猶太人向德國索賠協商會」(The Conference on Jewish Material Claims Against Germany)針對美國1,350位超過18歲的民眾進行調查,其中40歲以下世代超過6成不知道大屠殺造成600萬猶太人死亡 (大多認為低於這個數字),更有將近十分之一的人沒聽過大屠殺(Holocaust)這個字。

對這位年輕學者來說,他提出的問題是,隨著倖存者與見證者的凋零,沒有「活」的歷史,未來的世代將走入純然歷史的認識,這樣的記憶會如何?對類似的暴行又有什麼參考性?在二戰後開啟的,關於大屠殺該怎麼記憶(包括使用Holocaust這個字)、審判、賠償,是否就不會倒退回質疑記憶的真確性?甚至,這樣的記憶終究仍會被遺忘,如同這些調查顯現的徵兆?可以說,為大屠殺記憶奮戰的第一代,幾乎已逐步走向終點。

台灣則是完全相反的情形。漫長的第一代尚未結束,我們還在為正義的基本討論做準備,平反的最大範圍在哪裡?共產黨人需要被平反嗎?有多少的記憶還未被說出、整理與面對公眾?甚或,該拆掉或另立什麼樣的「紀念碑」?隨著5月底促轉會任務結束,業務工作轉至各部會,這些問題經常還是不容易回答,彷彿記憶本身,就會傷害整個群體。但我慢慢覺得,嘗試面對艱困的問題,才是民主的豐富所在。

轉型正義的基本特質,是民主之後的延遲課題,在過去時代不可能討論的事情,必須等到民主之後才存在。這個延遲的特質不只發生在新興國家,在許多有轉型正義課題的國家如美國的種族、原住民問題,也同樣如此。隨著民主的時間愈長,意涵與象徵更加多元,「歷史」也必須不斷被重述。而這些延遲的正義討論,也因與民主的進程同步發展,從而定義了一個國家的民主體質。

台灣與中國的關係也影響過去地下黨人是否該被平反的討論,而民進黨政府雖然通過了《促進轉型正義條例》、設立促轉會,但總統蔡英文出席經國七海文化園區與蔣經國總統圖書館開幕時,認為蔣經國「堅定『保台』的立場,毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識」,蔡英文的發言讓人想起關於兩蔣經常出現的「功過並陳」論調。雖然脈絡不完全相同,但白羅斯曾出現一方面清查政治受難者的人數,但幾年後總統又盛讚列寧(Lenin)與史達林(Joseph Stalin)也是白羅斯人的奇異矛盾。所以面對中正紀念堂這類所謂「困難遺產」(difficult heritage)時,要以何價值依據討論,就成了重要的後設問題,而去面對我們還難以解決的事,本身也是一種民主過程。

或者說,轉型正義所引發的內部衝突與矛盾,都在指向我們民主尚未完成的部分,以及這就是我們共同體的特質,如同那些獨立之途顛簸不已的前蘇聯國家,這沒什麼值得憤恨或羞恥,我漸漸覺得,這就是我們。

製作《無法送達的遺書》增訂版的時候,我經常回想起自己透過出版品是如何認識民主的。2013年出版《百年追求:台灣民主運動的故事》3冊的時候,我以為自己是在一個結論的位置,回望台灣民主的「正向」發展。直到2015年《無法送達的遺書》的出版,第一次觸碰到白色恐怖與政治犯的題材,這當中的記憶與修復課題,才讓我意識到,民主之後,真正的難題才開始。

7年前有一件事至今難忘。還記得這本書發表會前幾天,我致電給一位家屬,她在電話中跟我說,「我願意去新書發表會,但請不要認出我,也不要叫我的名字。」當天她來了,帶著受傷畏懼的眼神認出我是出版社的編輯,但我們什麼也沒說。我在會場角落靜靜看著這位女士瘦小的身影,像被擠壓了的小黑點,自以為這本書的誕生代表被壓抑的從此可以發聲,一股難以言喻的心情在我體內炸開。

傷害是無法平反的。就算有轉型正義,傷痛就像被時光保鮮一樣,對這些人來說。傷痛遠遠超出所謂想像能到達的地方。記憶風暴仍時時襲捲他們,我們再怎麼趕路,原來都抵達不了。

編輯的工作,經常充滿著偶然與想像,但以面對白色恐怖的意外最多。經常在這些解凍與縫隙般窺探的工作中,過去被威權教育體制封存的感知才獲得打開的機會,得以真正走向那個時空,在那些革命與肅清的背後,社會體制彷彿才浮現。那是研究者林易澄在《無法送達的遺書》書中郭慶篇〈他一定是一個很好很好的人〉不斷猜想的,一個雲林青年是怎麼在1940、50年代走向馬克思主義的?那是研究者林傳凱這幾年跟他的同伴,要把白恐案件帶給遺族、帶回地方的歷史鄉鎮化的努力。這些政治案件的當事人不是紀念碑,我們走向他們,是為了更完整面對歷史,那些被體制掩蓋的遺址,需要被指認曾經生活過的樣子。

幾天前,剛從倫敦回台灣的黃溫恭外孫女張旖容來到辦公室,討論她正在書寫的屬於政治犯第三代的家族記憶。張旖容可說是遺書歸還運動開啟的源頭,我問她,妳外公還有什麼謎團是妳很想解開的?她想了想說,在屏東春日衛生所的時候,那是他最後被抓的地方,很想再知道多一點,但還有誰知道呢?我有點難以回話,但我知道,只能帶著一點點的困惑,一點點地往前進,拿我們的人生一點點地贖回歷史。

比曹賜讓早100年落難流放的小說家杜斯妥也夫斯基,在我長出白色恐怖的眼睛後,這個青年時期曾經鍾愛過的小說家,他的人生與作品似乎也變得不同了,就地變得親近,不再那麼「異邦」。杜斯妥也夫斯基監禁的時候,唯一寫信的對象是他的哥哥米哈伊爾,或許就像曹賜讓寫信給曹耀東一般的情感。南國悶熱的軍法處與西伯利亞或許並不遙遠。

在杜斯妥也夫斯基的傳記我注意到一個細節,他在10年流放後重返聖彼得堡,加入了一個團體,專門在幫助重返社會的政治犯,為此,杜斯妥也夫斯基甚至自願上舞台演出募款。官方補償或賠償舊時代的政治犯其實是非常「當代」的事情,然而不論權力體制是不是認為這件事重要,重點還是民間的互助,我想從19世紀的杜斯妥也夫斯基就是如此。然而我們也確實與杜斯妥也夫斯基如此不同,我們更有機會改變體制,我們是如此見證「當代」的世代。我們不是杜斯妥也夫斯基的帝俄時期,更早已不是那個耳語與哭泣的自由中國(Free China)。

我很慶幸我握過曹耀東先生的手,更感到慶幸,跟他一起活在漫長的第一代裡。

隱身在文字、書籍、出版品背後,有一雙凝視時代的眼睛。「出版觀景台」專欄邀請春山出版總編輯莊瑞琳、八旗文化總編輯富察延賀等人執筆,不定期在週末與讀者相見。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。