精選書摘

本文為《無法送達的遺書:記那些在恐怖年代失落的人》(增訂版)部分章節書摘,經春山出版授權刊登,文章標題與內文小標經《報導者》編輯所改寫。

2008年,一位政治受難者孫女意外在國家檔案中發現被槍決家人的遺書,開啟後續一連串「遺書歸還」運動,至少有208位受難者寫下的906頁文書,封存在政府機關裡,家人從不知道這些書信的存在,只知道他們的珍貴之人被迫提早從人世間離席了。「收信者」懷著疑惑、不解、悲傷、怨懟⋯⋯在白色恐怖的肅殺之中踽踽獨行數十年。本文選自學者林傳凱書寫1953年遭槍決的政治受難者王文培與父親王大銘的故事。

王文培,成長於高雄前金,涉及1953年判決的「省工委學生工作委員會法學院支部案」,於1953年9月5日遭槍決,得年25歲。

1947年二二八事件後,校園裡左翼思想盛行。王文培受同學啟發,於1948年底接觸地下組織。不過他在校內活動的時間並不長。1949年夏天,他先因學業成績遭校方退學。秋天,法學院又爆發「光明報事件」,更導致大批同學逃亡。此後,王文培便返回高雄,與昔日同窗試著串聯本地青年。直到1950年夏天,同學陸續被捕,王文培從此展開漫長的逃亡,直到數年後在彰化社頭被警方逮捕。而他的父親王大銘則因「藏匿叛徒」的罪名,判刑6年,並於坐牢期間精神失常、營養不良而病逝。

王文培槍決前,曾留下遺書給家人、未婚妻、親戚朋友。不過,這些遺書都被政府沒收,直到2012年才歸還王家。

「同學賴裕傳的宣傳⋯⋯,使我認為台灣的社會是一個『封建』的社會,非改革不可。」

「封建」這個詞,此前未出現在他的生命。此時卻開始冒牙,童蒙卻激進。1948年夏天,王文培同時考取台大、師院。他選擇了台大商學系,接著也負笈北上。

來到台北後,他的心思旋即離開教室,走向學生運動的隊伍。

校園裡,外省師生帶來對岸「學潮」的新穎消息。講師楊宣堂,在商學系的課堂講述《新民主主義》。國文課上,閱讀魯迅、茅盾、巴金的左翼觀點。話劇、歌詠、木刻版畫⋯⋯流行於社團,高舉藝術要源於現實、改造現實的信念。王文培與其他台籍學生,流連在不遠的牯嶺街,揀選日人離台留下的河上肇、小林多喜二⋯⋯。今日雖然沉重,明日卻彷彿浮現「新」的線條,年輕的心靈開始與全球的左傾思潮開始共振。王文培細心想著──世界是階級之間的對立、階級之間的壓迫。當前的政府,擁護統治階級;自己,則要站在弱勢卻人數眾多的一方,顛覆不應如此的秩序。

共黨在學生間瀰漫開,終究是二二八後的事。1947年春天,帶著欺騙的鎮壓,讓青年們第一次在生活的周遭,目睹軍人開槍、處決的痕跡,化成嶄新卻痛苦的「成年禮」。春天過後,血味並未散去。每一次翻閱魯迅、列寧、馬克思時,鼻梁、雙目、指尖就浮現血味。每一行油印字句,都與激昂的憤慨共鳴。於是,青年們陸續收到用「血」寫成的邀請函,在二二八後,期盼另一個可能的世界,轉身走進「地下」之路。

那個年代彷彿是這樣的──時代是一陣大風,吹來了,不是這裡遞出邀請,就是那裡遞出邀請,誰都無法置身事外,一起吹進革命的行伍。

從檔案中,可以整理出王文培在1949年上半的活動軌跡:

畢竟是男校,學弟好奇打探大學裡「男女共學的狀況、自由的風氣」,學長則親切回覆。不過,隔年春天,年假尾聲,學弟眼中的學長有了轉變,「王文培這時的言論和以前不同,似乎有點激烈了」。王文培緊迫問他──有沒有參加自治會、辯論會?有沒有編輯校刊《菩提樹》?都沒有!王文培難掩失望。此後,王文培邀請學弟參與一個神祕的「同盟」。李明海膽怯了,王文培激烈批評他:「布爾喬亞!中間分子!中間路線是永遠不存在的!」此後,學弟歸還商借的代數、幾何書籍。兩人漸行漸遠。

就是這個月──王文培剛剛答應入黨,要壯大革命隊伍。

1990年代,妹妹鸞鸚受訪時曾說──哥哥寒暑假才回高雄,貌似平凡學生,未曾聽說他參加任何社團。可是,即使是家人,也未必理解他在這一年的轉變。他離童年時的單純心思,已經愈來愈遠了⋯⋯。

王文培熱切於革命,荒廢了學業。1949年暑假,吳逸民趕來通知,王文培因為成績不佳被退學了。他連忙上台北,想確認消息真偽,並找許昭然商量對策。此時,許昭然卻已失蹤。稍後,法學院爆發「光明報事件」,捉走孫居清、戴傳李等同學,風聲鶴唳。白色恐怖在他身邊炸開,他連忙返回南方躲藏。

10月,賴裕傳找到王文培,連同他稱為「田さん(Den san)」的「上級」一起現身。「田先生」真名是陳水木,高雄人,賴裕傳的系上學長。他們小心翼翼地商量對策,繼續在高雄串聯青年。

時勢逼他要成為「無害之人」──太優秀,會引人注意。姊姊調雲說,經由姊夫介紹,躲在新錦珠劇團時,隨劇團巡演,卻不唱戲。某日戲班失竊,警察前來調查時,發覺王文培看來「很斯文」,開始懷疑他的身分,逼得他立刻逃走。根據檔案記載,他日後會在彰化社頭被警方盯上,也源於「有一外地詭秘青年,⋯⋯較之山地居民,似已『脫俗』」。逃亡時,他必須用力地自我改造,讓存在感變得透明。他不能斯文,不能脫俗,要彷若幽魂,不引起生者注意。

與此同時,槍聲四起,王文培的好友陸續送往了刑場。最初是1950年11月29日──賴裕傳、王超倫、「田先生」等11人赴刑場。同案的顏世鴻記下當日光景:

「王超倫聽到看守唱出自己的名字,並不慌張失措,只是熱淚奪眶,猛用右拳激打左掌說:『我實在不能死,也真不想死在馬場町。』」

王超倫是獨子,他的父親,據說日日去馬場町等候,盼望不要見到孩子,又怕見不到最後一面。

「那種場面如何去敘述呢?⋯⋯但事經5、60年,我的心仍為淒絕的場面顫抖。」

賴裕傳等人喪命的當天,張坤修、洪天復判刑15年;林賜安則獲得「短短」5年刑期。

1952年7月,躲在台東鹿野,準備結婚的大學同窗歐振隆被捕,死刑。他生前亦是無神論,卻在遺書中留下「矛盾」的深情:「我雖不信有鬼,但此時願有鬼。感謝你對我的厚情,未能如願結為夫妻,但願再世共嬋娟」──寫給未婚妻的遺書,卻被國家沒收,60年不見天日。同日,吳逸民,判刑10年。

看來,只有離開這座島,不然注定是「甕中捉鱉」的死局。但對他來說,即便宛若孤魂,只要還能呼吸,就還想寄望渺茫的「光明」。於是,1950年夏天以後,丟失名字的王文培,繼續在各地飄盪。

轉捩點,是1951年11月的彰化社頭湳雅村。

在此,他留下了比較完整的日記。他早已斷絕與舊識的一切往來。書寫,成為內心的自我辯證與精神喊話。逃亡似乎沒有造成完全的恐慌與崩潰。也許是低落時,他常以堅定的語氣,複誦著信念,好讓被國家剝奪一切意義的流亡,還存在一點微小卻頑強的支柱。

不過,也在這段時期,他開始浮現矛盾──他告誡自己,要倚靠理想克服一切孤獨,把自我奉獻給廣大的人民。可是,他的內心卻被投入了一塊石子,先激起小漣漪,漸漸擴散成大漣漪,最後,變成無法抑止的波瀾。

他遇見了蕭翠雲。

起初,王文培住在另一戶人家。他沉默、獨自閱讀、偶爾出來活動筋骨的身影,引起一位鄰家女孩的興趣。妹妹鸞鸚說道:「家兄住處附近有一女孩,因經常與哥哥見面,以致日久生情,成為愛侶」。

可是,愛侶,可以嗎?可能嗎?自1950年夏天,每有舊識遇害,王文培就反覆提醒自己──記得、記得,不能忘。他寫道:「迄今活著,痛苦越深,我對於敵方的反感越激烈,對於革命的熱情越高昂」。他又說:「有時是日亮,有時是月亮。⋯⋯『無論如何總得要變的』。對於革命,對於民主,對於自由、自由的逆流,必定會引起漩渦,把反動者一併推進不知底的深壑裡去,這正是自食其果呀!最後一次的否定將要來臨,⋯⋯迎接光明!」他期許自己心無旁鶩,當大地上還有百姓痛苦時,就不該有個人的私欲與享樂。

可是,蕭翠雲並不理解這些。她不明瞭眼前這個不時愁苦的男人,深鎖的眉頭在沉重些什麼。王文培眼中,翠雲是個「極平凡不過的農村姑娘,性格上是剛毅而且是膽小的一個女孩子」。她對思想、主義全無瞭解,沒聽過階級,甚至無法想像王文培望著她時,覺得她身上還有「封建社會的習氣」。但是,就是單純的噓寒、問暖、談天,很快的,王文培產生一種逃亡歲月中──甚至過往的生命經驗──都未曾有的體驗。王文培稱為「純潔天真的愛」。這份愛,不需要概念、理論,便直接傳遞到他心中。她帶來溫暖、安慰、甚至是對欲望的貪戀。幾番矛盾後,王文培確認了翠雲對自身的意義──「會對我這个焦燥的心,作為化解的甘露」。

翠雲說,願意一生相伴。

王文培住進了翠雲的家。

親愛的各位同志⋯⋯坤修、克巽、金發、天復: 「太陽下山,明早依舊爬上來;花兒謝了,明年還是一樣地開⋯⋯」,曾經在生命力沸騰與燦爛的舞台,憑著年輕人的蓬勃與一股熱情,我為了自由,我為了鬥爭,我為了那熱烘的革命的血脈澎拜的記憶,在疼的發暈的腦海裡猶新。在⋯⋯流亡期間,或許一切鬥志、一切希望都幻滅了。但只有這一信念──光明總會看見⋯⋯

他花了許多篇幅,分析革命為何有望?儘管如此,前半的「樂觀」在後段急轉直下,他對「將死」的未來悲觀異常。他拜託4位同志──「她的愛情越是純潔天真,我的痛苦、歉意則越深」。認為她傳統,可能想守寡,「請你們替她開拓一條路」、「請諸位勸她勿有守寡一生的錯誤念頭,而引導她一條光明的路」。這封信,就在反覆請託同志中結束。最末,他說:「罷了,諸位勇敢的同志們,我將永遠祝福你們,相信你們!為全人類開拓光明的路」,署名「你們的同伴,王文培」。

自覺要死的人,只能寄望坐牢的人、逃亡的人、在異鄉的人。多絕望的時代!

父親仍希望他能不絕望。妹妹鸞鸚說:「後來父親見他們情投意合,感情穩定,認為哥哥的確需要有人照顧,於是提議雙方訂親。經過對方家人同意,於是這女孩變成了哥哥的未婚妻,訂婚後對哥哥照顧得無微不至」。不料,就在結婚前夕──「女孩的姊夫是個警察,他平常就與女孩的姊姊不和,⋯⋯通風報信前來圍捕」。檔案記載:1952年8月19日深夜,大批警察破門而入,逮捕準備入眠的王文培,沒收了他的日記,及偷聽廣播的收音機。

文培、翠雲、雙方的父親,一一被捕,移送偵訊。

緣故已不可考。不過,移送台北前,為了調查他在故鄉的活動,一度將他押回高雄。期間,員警讓他回家見母親、妹妹一面。妹妹鸞鸚回憶:「他面黃肌瘦,氣色很差,看起來像是肺病末期的病患」。他先上了閣樓,拜過觀音,母親從外面叫兩碗麵給他吃。天氣熱,他吃到滿身汗。母親為他擦汗時,才發現他的身上全是傷痕、瘀青、連指甲也扭曲發炎了。妹妹說,哥哥也許為了讓母親寬心,說道:「我並沒有做什麼事⋯⋯,現在事情已經水落石出,我很快就可以回來了」。

這是他最後一次回家。

1953年3月23日,軍法官邢炎初,以「著手叛亂」處王文培死刑。同日判罪的還有兩人──雄中學弟李明海,他剛隨著王文培的腳步,考進台大商學系,卻以「明知匪諜卻不檢舉」為由,判處7年徒刑。然後,王文培的父親王大銘,國家指控他「藏匿叛徒」,判處6年徒刑。

翠雲與他的家人,經反覆訊問,判定真不清楚王文培的「地下」身分。飭回後,嚴加監管。

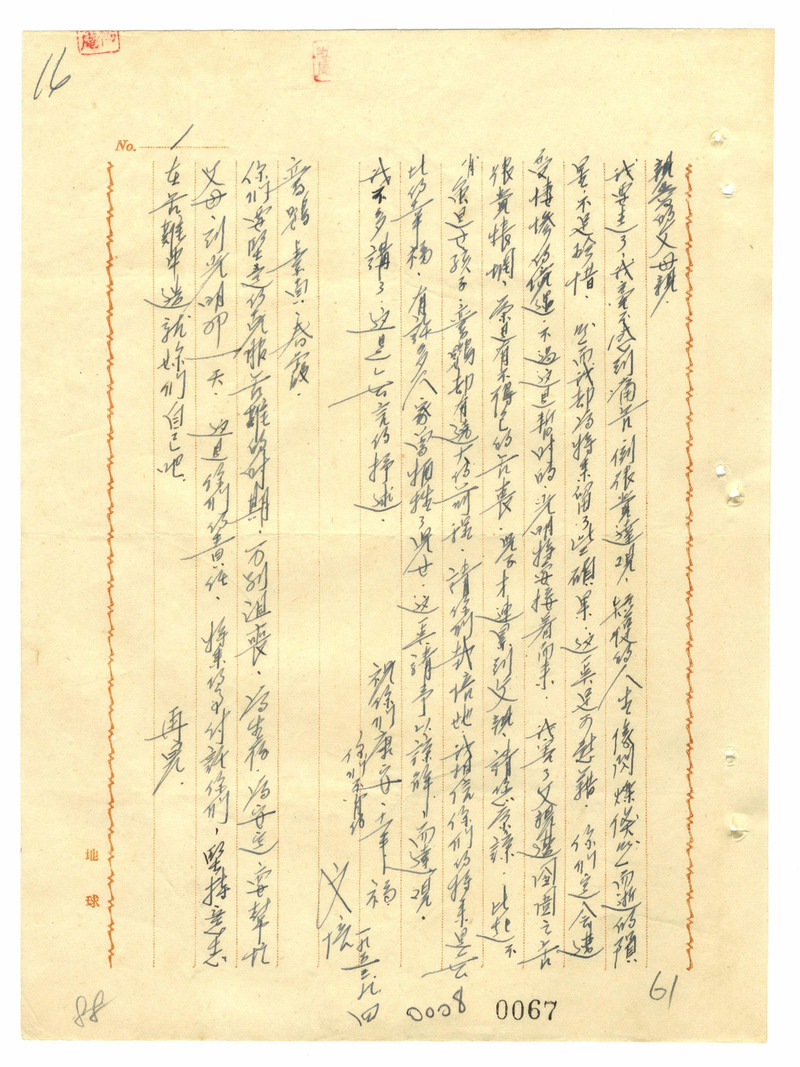

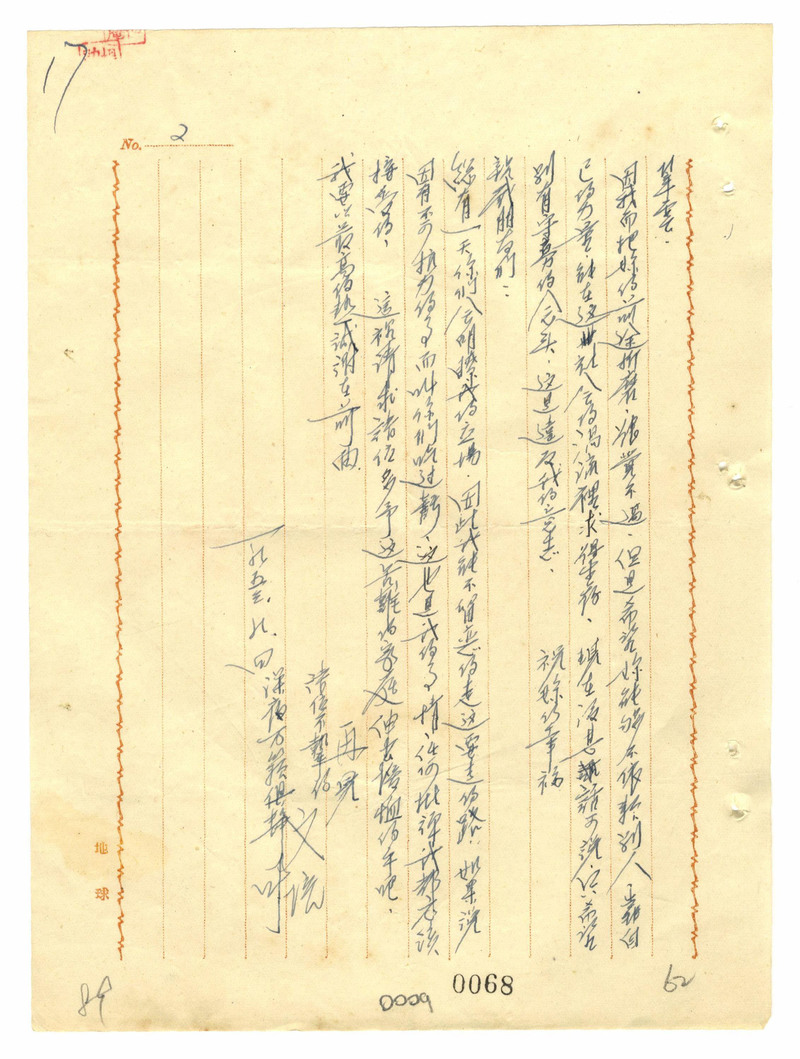

1953年9月4日深夜,王文培在軍法處的押房,用他秀麗的筆跡,寫下對世界想說的最後一番話。摘錄其中一些段落:

親愛的父母親, 我要走了,我毫不感到痛苦,倒很覺達觀。短促的人生像閃爍倏然而逝的隕星,不足珍惜。然而我卻為將來留了些碩果,這一點足可慰藉。你們定會遭受悽慘的境遇,不過這是暫時的,光明將要接著而來。我害了父親遭囹圄之苦,很覺悵惆,原是有不得已的苦衷,兒子才連累到父親,請您原諒。比起不肖,雖是女孩子,鸞鸚卻有遠大的前程,請你們栽培她,我相信你們的將來是無比的幸福。有許多人家曾犧牲了兒女,這一點請予以諒解,而達觀。 我不多講了,這是無言的抒述。

翠雲, 因我而把妳的前途折磨,很覺不過。但是希望妳能夠不依賴別人,靠自己的力量,能在這社會的渦流裡求得生存。現在沒甚話可說,只希望別有守寡的念頭,這是違反我的意志。祝妳的幸福

親戚朋友們: 總有一天你們會明瞭我的立場,因此我能不留戀的走這要走的路。⋯⋯這裡請求諸位多予這苦難的家庭伸出惜恤的手吧。 我要以最高的熱誠謝在前面。 再見 文培 1953.9.4,深夜萬籟俱靜時

清晨6點,憲兵行刑。王文培結束25歲的短促生命。

遺書,就此塵封60年。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。