週六現場【法律人追劇】

(※本文包含《返校》劇透,請斟酌觀看)

2019年,先有一部描述隨機殺人案引發風波的《我們與惡的距離》電視劇播映,不僅收視率超高、話題性十足,更一舉入圍14個金鐘獎項;接著,改編自同名電玩遊戲的校園驚悚電影《返校》,成為年度賣座王;之後,2年前熱映、講述宮廟文化的《通靈少女》第二季,也將緊接著上檔。這些話題製作盛行的背後,凸顯了什麼意義嗎?

教師節當天,外頭下著滂沱大雨,我與太太冒雨趕著去看早場的《返校》。電影一開始便出現許多詭異、魔幻的畫面,加上暴風雨、溪水暴漲的場景,內外交迫,令人驚嚇!太太被駭得幾次伸手握著我,我也一度起了雞皮疙瘩。

坦白說,我從不喜歡聽鬼故事,也不愛看驚悚電影。雖然事前有同仁說《返校》前半段很恐怖,但這部電影不是靈異片,而是改編自冒險解謎遊戲,其原始構想是反烏托邦題材、台灣版的《一九八四》,最後發展成一部以戒嚴時期為背景、關於「白色恐怖」歷史的恐怖記事。

《返校》的英文片名是"Detention",意指:拘留,關押。劇情講述1962年一間名為翠華中學的校園裡,高三女學生方芮欣和學弟魏仲廷在暴風雨中,各自從課堂上醒來後,發現教室裡空無一人。兩人試圖離開學校時,發現學校裡有許多詭異的場景,並被許多鬼魅困住,他們逐漸從鬼魂身上了解這些人因為涉及政治案件而「被失蹤」。

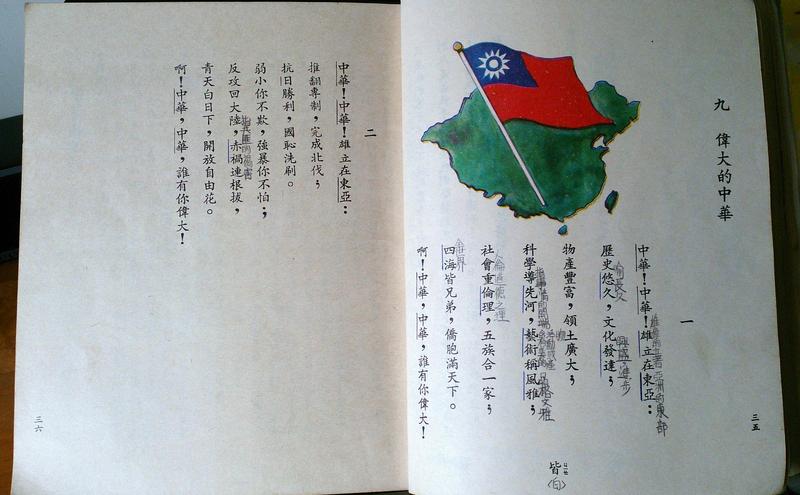

我沒有玩過遊戲,但同意某位影評人所說的:《返校》成功的理由,在於保留遊戲中驚悚及推理的有趣元素,再去包裹台灣歷史,撩撥年輕人對於那段恐怖記事的好奇心。因為「檢舉匪諜,人人有責」廣播、反共標語、倒吊刑求等等黨國威權痕跡,是多數身歷其境的台灣人所不願憶起的黑暗往事,因而形成「只有被害人,而沒有加害人」的歷史荒謬。《返校》的出現,正好讓年輕人與過去的歷史接軌。

雖然有人質疑《返校》對白色恐怖的處理是不是單薄了些?電影台詞「事情到底為什麼會變成這個樣子啊?不就只是看幾本書而已嗎?」事實真的如此簡單嗎?其實當時的情況更複雜,尤其有不少開讀書會的人,是真的想要推翻政府,甚至也有加入地下組織從事革命者。有人因而為當年的政權辯護,表示在當年國共對峙的情況下,國民黨政府急欲「清除匪諜」甚至管制言論,是可以理解的「必要之惡」。

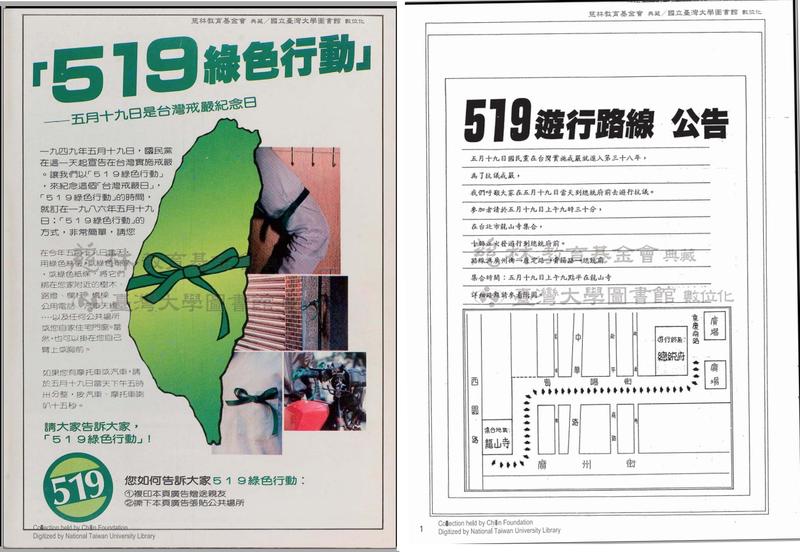

然而,國民黨敗戰而退守台灣的初期,在中共宣稱要武力解放台灣的情況下,「清除匪諜」或許有其急迫性與必要性;但在韓戰爆發、美國介入台灣海峽與美蘇兩大集團冷戰發生後,其急迫性已經消失。《懲治叛亂條例》、《動員戡亂時期檢肅匪諜條例》(「匪諜」、「通匪」、「知匪不報」等罪名都在裡面)等「特別刑法」,加上如警備總部、調查局、情報局等蜘蛛網般的特務系統,對於反對威權統治、持不同政見者(如主張台灣獨立、左翼等等)進行整肅迫害,任意冠上意圖顛覆政權的罪名,國民政府在全國各地濫捕、刑求、濫殺及沒收財產,造成大量的冤、錯、假案,形成了白色恐怖的氛圍。

何況根據1949年《日內瓦公約》(Geneva Conventions),即使是在戰時,也應以人道原則對待敵軍戰俘,不得施予虐待或酷刑,並必須由獨立公正的法庭進行審判。其後聯合國通過的《公民及政治權利國際公約》(International Covenant on Civil and Political Rights),也明定縱使社會緊急狀態威脅到國家存亡時,禁止酷刑、思想與良心自由的保障,都屬於國家不得予以減縮的權利。

而中華民國當時是聯合國一員,自應遵守這些規範。是以,重點是這些被黨國體制指控為叛亂的人,究竟是否曾經有機會,依據國際公認的法定程序,接受公平公正的審判,還是遭到國家司法不法的報復?

在《返校》中,校園為何有這麼多的厲鬼陰魂不散?「鬼」其實只是憾恨與恐懼的變形而已。為何憾恨?恐懼什麼?只因為在當時的威權統治中,許多人是遭到誣陷的,也不經正當的法律程序審判,造成冤獄或冤死的情形不勝枚舉,不僅被害人或其家屬處於無盡的怨恨與悲傷,也可能讓加害者(如告密者)陷入漫長的追悔中。

如何還這些受害者與家屬公道?具有普世價值的《公民及政治權利國際公約》第2條訂有「獲得有效補救權利」規定。就此,聯合國人權事務委員會強調應包括:恢復原狀、賠償、安慰(如公開揭露真相、由當局進行道歉與紀念)及保證此類侵犯不再發生等等。這告訴我們:推動轉型正義不是清算,而是落實國際人權憲章的要求。

撇開法律規範不論,人是社會性動物,會思考、有情緒,因為獨特語言而有共同的想像。在《通靈少女》中,純真的少女謝雅真因為天生具有陰陽眼,成為「宮廟的靈媒」,要為芸芸眾生指點迷津;實際上令她費心處理的,卻不是鬼神,而是人心。該劇導演陳和榆就說,關於鬼神,「信念」比「事實」更重要;他在宮廟題材上想要凸顯的是「你身邊的人永遠才是重要的,包含人與人之間的連結,以及你怎麼對待一個人」。

我們該怎麼對待一個人?《我們與惡的距離》描述青年李曉明因不明原因在電影院隨機殺人之後,在社會上引發的風波與傷害,以及患有思覺失調症的應思聰作為可能的犯罪者,與親友之間的相處過程。該片讓人們認識到:「每個人都有小奸小惡」、「這個世界沒有那麼簡單、沒有那麼善惡分明,了解這個過程後,就會有種好像自己變好的療癒感」、「互相的理解、再往前走,這是療癒」。

如果一件隨機殺人事件都該互相的理解、道歉與安慰,威權統治時期國家暴力對數萬人所為的迫害,而且屈辱、正義數十年來無從伸張,我們不是更該以誠摯的態度面對嗎?怎會被理解成「清算」?

誠如精神分析學家彭仁郁所說的,不論是對於加害者或是受害者(含家屬),回憶創傷場景都可能引發極大的焦慮和恐懼,因而可能抗拒回憶;只是,掩埋過去向前(錢)看,並不是最好的解方,只要不被記得、銘印,被潛抑的過去,將不斷如鬼魅般復返,縈繞生者,無法安寧。唯有揭露、訴說和面對,傷痛和罪惡感才都有獲得轉化的機會。

《返校》最後,在那個冤抑不斷的年代,卻還有某位主角活下來,其用意就是要他記住這一切發生的事情。誠如導演徐漢強所說:

我們必須記住過去在這片土地上發生過什麼樣的事情,然後去面對這個傷口,才能夠療傷,並避免再遭受同樣的劫難;應謹記我們現在所認知的自由與生活,其實是經過非常長久的痛苦與掙扎,以及很多人的犧牲所換來的,這絕對是不能忘記的事情。

法律人也追劇?當然,只是他們不會在法庭上告訴你而已。有的法律人不僅愛追劇,更希望解讀及探討影視作品中的法治文化意涵,並讓司法改革可以更加通俗易懂。

《報導者》在週末開闢「法律人追劇」專欄,邀請曾以《羈押魚肉》一書獲得金鼎獎的台北地方法院法官林孟皇等法律人執筆,未來每月一篇與讀者相見。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。