週六專欄【電影不欣賞】

「紀錄片工作者時常會被當成溺水者的浮木,無形之中被束縛,被期望記錄下什麼內容⋯⋯,」陳芯宜邊翻著1999年的筆記本,邊讀出這段話。「原來我當時是這樣思考紀錄片的,」她笑著回憶。《誰來釣魚®?》對陳芯宜和樓一安來說,都是遙遠的記憶,是他們剛開始接觸紀錄片,認識同行工作者的歲月。當時,「紀錄片」與「釣魚台」幾個字的交疊有很多想像、很多未知,很多事值得冒險與實驗。

《誰來釣魚®?》為「流離島影」計畫中以釣魚台列嶼為主題的紀錄片,由陳芯宜導演,樓一安製片,記錄團隊前往釣魚台的航程,輔以新聞畫面、人物訪談,以及動畫等複合媒材,呈現介於「紀錄」與「劇情」的影片。本文專訪陳芯宜與樓一安,從拍攝契機、發想,及相關田調工作談起,回望1999年的紀錄片創作氛圍,並照見本片對陳芯宜往後創作的影響。

這麼多離島中,為什麼會選擇釣魚台列嶼?陳芯宜開玩笑說起當時大家分配負責拍攝的離島時,是從資深的前輩開始選起,「最後是我跟可尚(沈可尚),因為我們最年輕,所以大家選完後剩下北方三島和釣魚台。」陳芯宜當時便與樓一安討論,選了「沒有人」的釣魚台,這樣的未知對當年的陳芯宜來說,不但不是困難,反而開展更多可能的探索機會。陳芯宜翻開筆記本,工整字跡條列著田調資料,從釣魚台附近的潮汐、天氣狀況、魚群分布、島上生物系統,到船隻登島的歷史,應有盡有。

「我們當初的想法是不希望被保釣的議題綁死,好像拍這裡就一定要那樣拍,所以一直在想有沒有可能從別的觀點切入。」《流離島影》影像書中,「擁有」二大字印在釣魚台周圍的海洋上,「你怎麼能夠買賣天空?買賣大地?怎麼能夠『擁有』島嶼?」陳芯宜邊唸著這幾行副標,邊想起當年自己的出發點就是這個「所有權」的概念,這也正是為什麼電影標題上「釣魚台」三字的右上角會有註冊商標「®」。各國爭議不斷:釣魚台是誰的?所有權何在?陳芯宜試圖用本片解構這些問題,消除這個「®」,也想表明這些問題根本不該、也無權存在。於是紀錄片團隊開始從基隆八斗子漁港附近的漁民問起,試圖找到登上過釣魚台的人。比起紛擾的爭權奪利,他們更想以漁民、自然的角度接近這座島。

「當時我就知道,我沒有要用傳統紀錄片的方法拍這部片,因為『登島』,或說『靠近』這個島必須是一個『過程』,畢竟它連去都去不到,我們只能想辦法以各種方式呈現這樣的『過程』。」

陳芯宜和樓一安表示,當年他們甚至在《破週報》上刊登徵召一同包船前往釣魚台的人。「只要投履歷來,告訴我們你想登島的原因,我們就會面試錄取,」陳芯宜笑言。「到後來我們就有意識地要讓出航的船上載著觀點各異的人,把這樣模模糊糊、不同立場碰撞的過程拍出來。」樓一安強調。

有了「紀錄」的影像,「劇情」的部分則有賴動畫與剪接組織。在創作前期,陳芯宜就決定加入動畫媒材了。筆記本翻到後半,全是當年的日記,陳芯宜笑著說自己都忘記寫了些什麼,泛黃紙上淡淡的鉛筆筆跡混雜記錄著《我叫阿銘啦》(2001)和《誰來釣魚®?》的創作第一手心情。翻著翻著,陳芯宜唸起其中一篇,記下《誰來釣魚®?》田調階段自己發生車禍的一日:

「因為那時候我很頻繁往來八斗子跟台北,那天我應該是邊開車邊跟樓一安通話吧,結果為了閃躲突然衝出來的狗,整台車在高速公路分隔島打轉了好幾圈,保險桿都撞壞了。出事後旁邊的計程車司機人很好地來幫我,把保險桿塞進後車廂,我竟然就繼續開著往漁港去了。」

陳芯宜至今也覺得很不可思議。因為這次車禍,她差點想大改劇本,想拍一個導演在拍前往釣魚台的後設故事,並且設定拍攝途中導演過世了,於是整個拍攝過程「導演」根本不存在。「我覺得我會想把導演的角色『寫死』,是因為這很像我在船上的心情,因為我是一個非常容易暈的人,只要一上船就開始暈吐,所以大部分影像都是大家以不同拍攝設備拍下收集回來的,『我』好像真的不存在一樣。」雖然電影的故事最後並不是這個版本,但或許這個轉折也讓陳芯宜更加思考,若要拍一個「無主之地」時,自己身為「導演」的角色定位何在。

至於後來的動畫劇本,最原初的靈感來源於希臘神話喜劇《鳥》(Ὄρνιθες),講述人們為了逃避社會的混亂,渴望得到雙翅,飛向空中的理想國「鳥國」。在陳芯宜的筆記本中,她亦條列了柏拉圖(Plato)的《理想國》(Republic)、托馬斯・摩爾(Thomas More)的《烏托邦》(Utopia)、托馬索・康帕內拉(Tommaso Campanella)的《太陽之城》(The City of the Sun),以及法蘭西斯.培根(Francis Bacon)的《新亞特蘭提斯》(New Atlantis)。對她來說,這些想像的烏托邦世界均反映著「人類對美麗新世界的憧憬,而其後隱藏的則是他們的失望、沮喪,與逃避心理」。「烏托邦」,以及這個國度背後所反映出的人類世混亂問題,或許正是當年陳芯宜對釣魚台這個無主之地乘載的社會欲望、爭奪的反思。

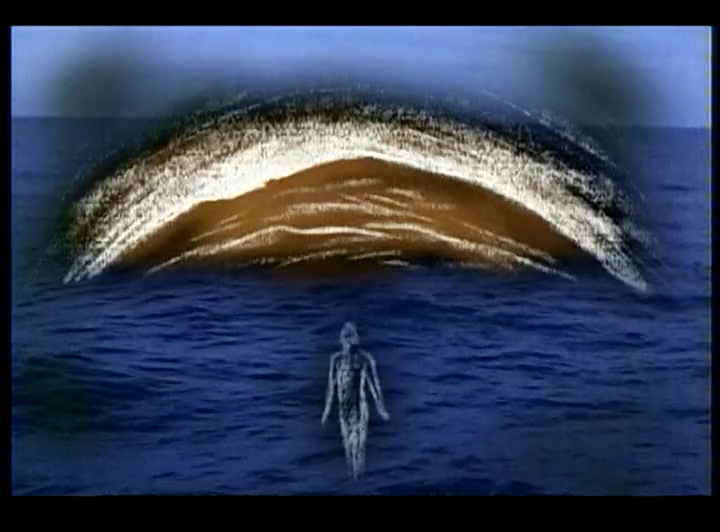

除此之外,想要變成鳥的心情也與當時陳芯宜的出航狀態相符。樓一安笑著回憶,當時陳芯宜只要上船便開始暈吐,所以曾說過想要幻化成鳥,如此便能飛離搖晃、暈眩,且未知的航程。《誰來釣魚®?》的動畫確實帶給人一種不斷變形、幻化的感覺,觀眾在短時間內跟著鳥飛越過山海,經歷人群爭搶著經濟資源,最後來到巢穴。陳芯宜表示:

「鳥和其所經歷的圖形不斷變幻到最後,還是跟自然有關,鳥要歸巢,而這座島嶼的本質也是如此。時序到了,漁民自然就知道要捕魚、釣魚,對這些動植物和人來說,這座島有自己的多樣性和最本質、自然的一面。」

在電影後半段,群鳥飛向巢穴而漸漸沒入海中,「釣魚台®」的「®」也被滌去,僅見「釣魚台」最本然的面貌。可以說,動畫裡鳥兒歸巢的過程,以及迅速的轉場幻形,就是陳芯宜解構眼前複雜島嶼和議題的柔軟筆觸。

動畫之外,《誰來釣魚®?》的聲音也是陳芯宜的實驗探索。當年自己做配樂與聲音的她表示,「當時其實就是很陽春地只用keyboard在編曲,想要做的就是有點懸疑的感覺,然後層層疊疊、喧喧鬧鬧的氛圍,就像當時大眾對這個島嶼的想像與認知。」除了各式新聞、訪談人聲所疊加製造出的模糊、紛亂感,配樂本身明快的節奏和有些突兀的旋律,更帶出了緊張、不和諧的氛圍。

回憶這段創作經歷,對陳芯宜來說,以後設之姿來看,最影響其未來拍片的是她思考和架構一個故事的方式。「不這樣想都沒發現,但我確實從此後就特別喜歡多線敘事、多觀點並行的故事,我的作品裡聲音都會有很多層次,像『時光台灣』系列的《恍惚與凝視的練習》(2018)即是。」不只如此,從《誰來釣魚®?》始嘗試以動畫複合媒材將「敘事」融進「紀錄」裡的她,在《如果耳朵有開關》(2011)也以動畫跳出電影本身,向觀眾示意某種更深層的象徵意涵。

技術層面之外,陳芯宜和樓一安均表示,加入「流離島影」創作計畫,最珍貴的就是在「島人」的協作模式中,跟志同道合的紀錄片工作者共同創作、交流。陳芯宜笑著回憶:

「最棒的就是當時大家都很年輕,我所謂的年輕,是指大家並不會意識到不能拍攝是『困難』,也沒有在怕。我們知道很多問題存在,但正因為沒有人告訴我們『紀錄片』是什麼、電影又是什麼,所以各式天馬行空的想法就很容易生出來。我們可以早上拍片,拍完晚上聚在一起聊天喝酒談創作,這樣的氛圍至今依然令我懷念。」

「島人」的創作模式,讓負責不同離島的導演們互相當其他人的攝影、收音⋯⋯等工作夥伴,陳芯宜當年除了執導《誰來釣魚®?》外,也當了李志薔《浮球》的收音,「現在回想起來真不懂,我明明那麼會暈船,為什麼又要上另一艘船出海啊?」陳芯宜開玩笑說。不過跟著《浮球》團隊去小琉球的經歷也令她難忘,「我記得第一次看到一批剛剛來到的移工,年紀還很小的孩子,他們眼裡有光,有希望和嚮往,卻不知道自己即將面對的世界是什麼樣子。那些臉孔我到現在都還記得很清楚。」「年輕」帶給她的是不畏艱險,也熱切深刻感受所處環境、鏡頭前後人情的力道。

《誰來釣魚®?》中令人印象深刻的一句話,是同行者們討論時說:「海那麼大,難道進不去嗎?」對陳芯宜和樓一安來說,確實就是進不去,也無法登島。這是他們當時很清楚的,海很大,但就是沒有入口可走。這句話也是某種荒謬的質問,在各方聲音交雜、繁複的地緣政治下,這片大海和島的「入口」被箝制與控制。

《流離島影》影像書中,陳芯宜當年所寫:「坦白地說,從來都不覺得釣魚台很重要,到現在還是這樣,不管研究了多少有關該島的資料,愈是了解它,就愈不想理它,只想讓它安安靜靜地躺在那。也許,我們應該做的,只是把釣魚台還給海洋。」陳芯宜用攝影機嘗試拍下一段不能抵達、「沒有入口」的海上航行過程,而正是這段未真正觸及島嶼中心、未曾登島的航行,旋繞與勾勒出島嶼的形狀,因為「理解」而選擇「不理」,才是她以「紀錄」「抵達」釣魚台的核心精神。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第198期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與全國最悠久的電影雜誌《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。