對做工的人來說,一旦發生職業災害,現行的職災認定過程極不利於勞工;只不過,外籍移工更是弱勢中的弱勢。7月,在一起工殤事故發生的第357天,受災的泰國移工與專程來台照顧他的兒子天倫永隔。這場悲劇,再度暴露移工在台遭遇職災後求償無門的折磨與難題。

如果上天允許,M希望能回到7月7日那天早上。在一切還來得及挽回之前。

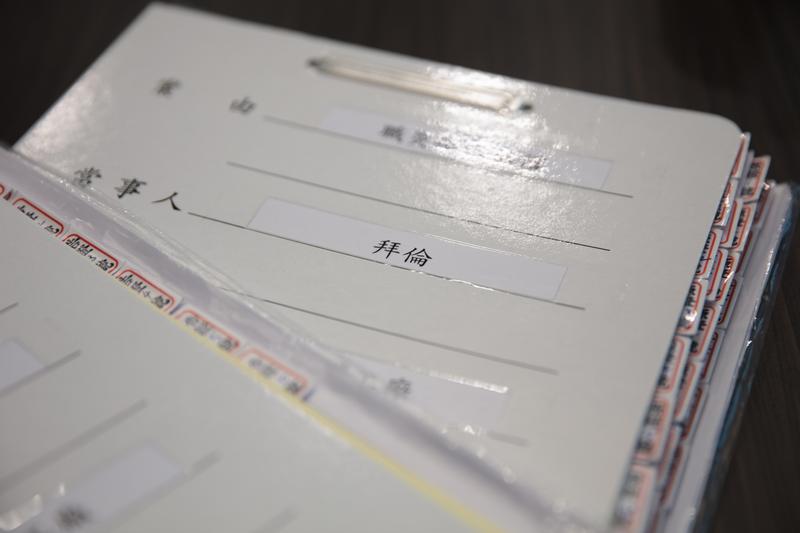

過去一年,他眼睜睜看著父親拜倫,從泰國來到台灣當廠工12年後,卻因為病痛和經濟而陷入掙扎,性格變得沮喪且消沉。不過那天早上,父親的氣色明顯好多了,用熟悉溫暖的聲調問M:「要出門了嗎?幾點回來呢?」

M不疑有他,甚至有些開心父親恢復精神。他告訴父親:「中午就回來了,等我回來了,我再幫你煮飯。」今年4月,他們住進希望職工中心的庇護所,這是一所由天主教設立的中心,安置受虐待或職災移工已經30年。

出門不過一個小時,M就接到電話。希望職工中心的社工要他趕快回來:「你爸爸出事了!」社工的語氣有些焦急,M開始緊張起來。

警車的尖鳴聲此起彼落,中心裡所有人都在忙亂地奔走。不過M一句中文和英文也不會說,只能拉著翻譯不斷地問:「怎麼回事?」、「爸爸發生什麼事了?」但沒有人敢向他開口。直到警察帶M作筆錄時,他才得知,父親跳樓自殺了。

一場悲劇,暴露移工在台遭遇職災後求償無門的難題。

2008年,當時43歲的拜倫來到台灣工作,落地桃園龍潭的三永鐵工廠。一晃眼12年過去,2019年7月16日,根據拜倫自述,他被一位台籍員工叫去操作「橋式起重機」,按下橋式起重機的定位按鈕後,打算將鐵塊安置到定位,卻因懸吊鐵片的鋼索搖晃,讓他被數噸重的鐵塊撞傷胸腹部。原先拜倫不以為意,直到隔天早上痛得起不了身,才由朋友協助送醫。

醫生的診斷結果是內臟破損,膽汁嚴重侵蝕腸道,必須整段切除,最後醫生為他留下一段小腸,形成人工造口,並判斷他這輩子接下來的進食與排泄,都得仰賴這細小的引流管。一聽說父親在台灣出事,M顧不得市場裡的豬肉生意,急著飛來台灣照顧父親,抵達桃園機場時,他只帶了5套衣褲,沒有太多行李

「可能兩個月就回家了,」M當時面對妻子的詢問,「我想爸爸在台灣有雇主、有仲介還有同事,他們都會幫忙的。」他安撫著眼前不安的妻子。

沒有想到,M這趟來台灣,待了將近一年,他護照上的入境戳記仍停留在:2019年7月29日。剛抵達台灣時,將近8個月的時間,在希望職工中心介入之前,他每天晚上睡在父親病床旁的躺椅;為了省錢,他只吃剩下的醫院餐,每天幫父親擦澡、清理排泄物、隨時注意儀器上的生命徵象,24小時都繃緊了神經。

拜倫的工殤,對不少從東南亞來台工作的移工是很常見的故事。長期來,移工在台發生職災的比例都比台籍勞工更高。監察院在今年(2020)提出調查報告,指出外籍移工因職災而失去工作能力的比例,更是高達台籍勞工的兩倍以上。

每年向勞保局請領職災給付的移工約1,500人,不過,這樣的數字在中國文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻眼裡,是被嚴重低估了。李健鴻指出,若勞工要申請職災勞保給付,必須由雇主在申請書上蓋章,方能向勞保局申請,但在第一道關卡,「雇主和仲介大概就先擋下一半了。」

雇主向勞保局申請職災給付後,勞工局會派員做職災認定,但認定的過程相當嚴格,受災勞工必須證明「傷害」與「工作場所」的因果關係,「通常雇主不願意保全證據,他就可以說監視器檔案毀損了,」李健鴻解釋,現行的職災認定不利於勞工,這不分本國籍或外籍。

不過,外籍移工比台籍勞工更為弱勢,因為他們必須時刻揣摩雇主的心態。移工的契約3年一期,「他們會擔心申請職災補償後,雇主要把我送回去怎麼辦?如果3年合約到期後,雇主不跟我續約又怎麼辦?」李健鴻說。

勞動部職業安全衛生署科長陳志祺則認為,關於勞工發生職災請求補償,現行法規都已經有明確規範,即使是外籍移工都能依規定向雇主求償。他口中的職災補償規範在於《勞基法》第59條,勞工因職業災害而無法工作,雇主必須補償醫療費用、就醫期間的薪資,以及勞工治療結束後,依照失能程度給予補償。

依規定,勞工在發生職災後,可依法向雇主請求醫療費、原領薪資(在就醫期間原本應領的薪資)、勞保職災給付,以及依照勞工失能程度,雇主一次性給付的勞動力補償。

「就算是法定要付的補償,遇到賴皮的雇主,說不付就不付, 」希望職工中心的社工許惟棟擺擺手說,「通常移工遇到這類案件都要走法律訴訟,才能讓雇主吐錢出來。」

今年1月,希望職工中心介入後,許惟棟很快地替拜倫申請職災認定;2月,桃園市勞動局認定整起事件是職災,雇主應負起職災補償責任,而且針對雇主「未24小時通報」、「就醫期間未給付薪資」連續開出兩張罰單。

不管是罰單、薪資、醫藥費、補償,雇主一毛錢也不打算支付。

「我們開過2次協調會,雇主的態度從一開始就很強硬,」李珮琴接受法律扶助基金會的委託,成為拜倫的辯護律師。這類案件她並不陌生,因為她協助移工追討職災賠償已有7年時間。這些經驗告訴她,除了在司法上攻防,幫移工爭取盡可能高的賠償外,她還得隨時緊盯工廠的營業狀況,「我們最怕工廠突然惡意脫產。」

接受《報導者》專訪時,李珮琴道出她處理這類案件最為洩氣的經歷。有時候,好不容易在法庭上,幫移工爭取到條件好一些的賠償,公司下一秒就把資產轉移,只留下一家空殼公司,「我們去查封公司的資產也扣不到,雇主就跟你說他也沒錢啊。」

為了規避責任,仲介還幫雇主想出許多不付出全額的花招。像是在外籍移工受傷時,不叫救護車,而是用私家車載去醫院,就是為了避免留下正式紀錄;又或是私下塞紅包和解,趕緊把移工送回母國,再換一個新人來台。

這些遭遇職災後的移工,對雇主來說,不過是隨時可棄的勞動力。

如果不是因為愛,希望讓孩子有機會脫離貧窮,拜倫不會拋家棄子,遠走至2,000公里外的國度,也不知何時才能和家人再相見。

問起M對爸爸的印象,他說爸爸是個「犧牲」的人。

從他記事起,為了給家人更好的生活,爸爸總是努力賺錢。他們住在泰國東北,一個靠近寮國的小農村,拜倫平時的工作是農民,農閒時,他會兼職在建築工地當臨時工、輾米工廠搬貨,或是當三輪車司機。

12年前,拜倫在晚餐時宣布:「我決定要到台灣工作。」餐桌上一片寂靜,M回想當時,「我很想阻止爸爸,但是我知道他要去台灣工作,是為了支付我上大學的學費。」

「你是哥哥,你要照顧好妹妹。」M記得父親離家當天的傍晚,他送爸爸到客運站坐車,爸爸緊緊擁抱他,靠在耳朵旁邊,對他說出在家鄉的最後一句話。

那年43歲的拜倫,在移工中已經屬於年紀偏大的一群。他付了9萬泰銖的仲介費,相當於新台幣8萬3千元,來到桃園的三永鐵工廠當鐵工,做的是台灣人最不願從事的3K行業:每天在高溫高熱的環境下,組裝裁切鐵模、操作天車搬運鐵片。

全台約有45萬名產業移工,當中從事3K行業就有30萬人左右,其中有部分的人感到憂鬱、無法適應艱苦的環境,很想念家人,想趕緊回到家裡去。但在我訪問拜倫的同事、醫院的護理師、協助的社工與律師後,他們都提到拜倫是個樂觀的人,即便在身體最痛苦的時刻,他也沒抱怨,對所有人保持笑容。

但沒有人能夠想到,眾人眼裡樂觀的拜倫,會選擇跳樓輕生,結束自己的生命。

2020年7月7日早上9點,M為了延展簽證出門後,拜倫躺著床上錄下給兒子的遺言,最後時間顯示在10點42分。他幾乎是爬著接近窗台,連點滴針頭都沒有拔下,最後從4樓房間的窗戶跳下。「你很難想像,他死的意志有多堅定,」李珮琴眼裡銜著淚水想像拜倫的最後一段路。

所有人都在惋惜這起悲劇。隔天一早,李珮琴辦公室接到傳真,雇主的律師傳來寫好的訴狀,上頭寫著:「債權人既已死亡,其爭執之法律關係已消滅⋯⋯是本件依法應駁回聲請。」

拜倫身邊的助人者,卻是陷入深深的自責中。許惟棟在Facebook寫下網誌,控訴顢頇的職災補償制度與惡質的雇主,不過,他也問自己:「 我還有哪裡做得不夠?」

「從一開始稍微移動就喊痛,到後來可以自己從床上坐上輪椅 ,」許惟棟看著拜倫相當努力,身體也在一點一點地進步,正當他覺得一切都好轉的時候,拜倫仍舊走上絕路,「我們都一起走了那麼久,他為什麼先放棄了? 」

他對拜倫的決定不解,也為自己的無能為力感到憤怒。

一個人自殺的原因可能無從得知。不過,M認為自己要付的責任要大一些,他一直回想父親自殺前有沒有任何異狀,是自己沒有察覺到的。他想起事發前兩天,社工告訴他爸爸的勞保給付還要再等2個月;他幫爸爸擦澡時說,「爸爸,我們再撐一下好不好,之後我就帶你回家。」

「我可能撐不到那時候了,我沒辦法跟你回家了。」拜倫幾近崩潰地哭著跟兒子道歉:「對不起,我來台灣是為了賺錢的,現在卻成了你的負擔,對不起,對不起⋯⋯。」

M的情緒也跟著潰堤。「我們不要爭取賠償了好不好,我可以帶你回家,雖然生活辛苦一點,但你還有我們,還有孫子。」

時間是壓垮拜倫父子的最後一根稻草。M是泰國家裡唯一的經濟支柱,平時就靠他在市場擺攤賣豬肉,可這趟來台灣就是一年,不但已花光了旅費,連家中經濟也陷入困頓,他還有個11歲的兒子與2歲的女兒要養。

對拜倫而言也是,他清楚自己後半輩子都需要人家協助,從移動、換藥、餵食、排泄都是。最後,在拖累家人與犧牲自己下,他毅然決然地選擇了後者。

拜倫去世幾天後,李珮琴擔心M無法支撐太久,她重擬了與雇主的和解條件,「我們要求的金額幾乎是原本的一半,金額少了約兩百萬,」但她清楚記得那次調解的場面,還有對方律師轉述來自雇主的每句話,「拜倫告我,害我多跑兩次法院,我非常非常生氣,」對方的律師強調,「我們絕對不會和解的。」

「遇到這樣不願意付錢的雇主,說真的我們一點辦法也沒有,」桃園勞動局的外勞科長陳秋媚解釋,勞動局已經對雇主做出行政裁罰,但對雇主沒有強制性。陳秋媚後來只能透過其他的行政程序,逼著雇主賠償,「因為雇主要再申請外勞,我們扣著雇主的文件。」

全國每年大約有300名移工在等待勞保局職災失能給付。他們是一群堅強的人,熬過了雇主與仲介的威脅、努力要保全受傷時的證據,有些人還得撐過曠日費時的法律訴訟,以及長時間沒有收入的掙扎,最後才可能領到這筆法定的職災補償。

陳秋媚能給他們最好的忠告是,希望他們能遇到個有良心的雇主。

「到底是多冷血的雇主,可以這樣不把人命當一回事?」許惟棟陪著拜倫父子走過復健,共同經歷兩次與雇主的在勞動局的協調會,他替拜倫的遭遇感到忿忿不平。

那通最終留在拜倫手機裡的遺言,沒有一句責怪雇主的話,有的只是對兒女最深的虧欠:

「這樣下去也不是辦法,你們要過好自己的生活,爸爸會想念你們,只是爸爸沒辦法再繼續保護你們了。」 最後兩句,拜倫是在鏡頭前哭著說完的:「爸爸要走了,你們保重,再見。」

告別式上,鬍髭勾勒出M削瘦的臉,在靈堂的黯淡光線下,看來有些灰暗,而台灣繁複的喪禮儀式,讓他連悲傷的時間都沒有。我注意到,他趁隙靠在父親的棺材旁說話。

「跟父親說了什麼?」我問。

「你不要擔心我,我是哥哥,我會照顧好妹妹的,像你以前交代我的那樣。」M在訪問過程幾乎是用氣音擠出每個字,講話有時候小聲到聽不見,「爸爸,我要帶你回家。」唯有這句話透過翻譯轉述,聽見他每個字的堅定。

如今,M仍在為了官司而苦苦掙扎,但他繼承了父親的勇氣。「我的父親在台灣死掉了,但我不希望他的生命是沒有意義的,我們希望在台灣爭取公平。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。