史觀影像

各方媒體指出這也不是威爾斯王儲威廉(William)夫婦第一次被抓包,連女王伊麗莎白二世(Elizabeth II)97歲生日的照片也曾被發現修圖瑕疵。英國歷史學家艾德.歐文斯(Ed Owens)表示,多年來一直有王室新聞照修圖被發現的例子,而史上皇家御用攝影師或肖像畫家的工作就是讓他們看起來更「上鏡」。然而,在Photoshop軟體和各式修圖APP出現之前,人們對新聞真實性的概念不同,那時的大量媒體影像修圖真是司空見慣嗎?讓我們藉此聊聊「P圖」和修圖這門攝影暗房後製技術的歷史和它的道德迷思。

雖然「P圖」這用Photoshop等軟體修改數位攝影的「技術」已完全進入我們的日常用語,如王儲妃用手機APP修圖的習慣也已大眾化,但自攝影技術發明以來,修照片的技術實則一直存在。

從1840年代攝影剛發明到上世紀末數位修圖軟體出現前,修圖的動作基本相同,「P圖」只不過是將多張底片組成一張照片、在底片或相紙上修飾、蒙太奇等技術數位化。這門希望不被看見的技術,不論出自誰手都以不留痕跡為原則,但從操縱、處理影像的不同動機,如最早期運用修圖補足底片媒材的技術極限,用它從事影像創作,到政治宣傳到商業娛樂目的,或新聞攝影見證事件發生或業餘家庭紀念照等,被識破抓包後所受的眼光截然不同,關於「修圖」禁忌的道德迷思淵遠流長。

19世紀攝影師為彌補當時這「新」媒體的技術限制,攝影仍無法如肉眼般描繪世界,人像慣例都以「手工」上色求生動逼真,而集體肖像通常是拼貼而成。風景攝影師面臨早期乳劑感光度不均勻,常導致天空出現斑點、曝光過度等難題。1850年代,距離攝影誕生約10年(第一張照片可追溯到1839年),攝影師仍舊不知道如何拍攝藍天風景。19世紀法國重要攝影先驅古斯塔夫.勒格雷(Gustave Le Gray)的答案是將一張為地面、一張為天空曝光的兩張底片印在同一張相紙上,以巧妙的攝影蒙太奇將天空和地面疊加在一起,才「創造」出清晰壯觀的風景。

另一方面,勒格雷曾為拿破崙三世(Napoléon III)拍出第一張國家元首的官方肖像,並且他也是元首家庭的官方攝影師,攝影職業生涯相當成功。但與大多數同時代的人不同,同時是畫家的勒格雷認為攝影師可堪稱藝術家,他當年期望「攝影不要落入工業、商業領域,而是屬於藝術範疇」。對於早期的攝影師來說,最終的創造力展現並不在於拍照的行為,而在於隨後將影像轉變為手工製作的圖片。1850年代,以創作之名運用修圖技巧就開始出現在大量藝術家兼攝影師的作品中。

在第一批攝影師出於藝術目的而進行修圖實驗創作影像的同時,有權有勢的政治人物很快也出於政治或意識形態目的而修改影像──在官方照片中操弄歷史,將某些人的存在「抹除」。這是20世紀不論左右極權主義政權的常見做法,但毛澤東和希特勒(Adolf Hitler)無疑都沒有史達林(Joseph Stalin)的惡行知名──當時蘇聯系統性地將被除名的黨政官員從官方檔案照中刪除,這表明歷史紀錄可以輕易被篡改,令人毛骨悚然。

早在史達林之前,1871年歐內斯特.尤金.阿佩爾(Ernest Eugene Appert)「偽造」的巴黎公社照片也證實攝影上百年來一直是權力最有力的宣傳工具。他在巴黎公社期間站在反對公社的凡爾賽政權官方立場拍攝了大量鎮壓的照片,如在戰場上以及監獄中的眾多犯人。事件發生後幾週內,他發布了一系列題為《公社罪行》(Crimes de la Commune)的蒙太奇照片,一系列具有強烈偏見的暴動照片,強調叛亂分子的犯罪殘暴。儘管這些照片取材自真實事件,但完全是捏造的。他聘請演員在工作室重新表演每個場景,然後將人物剪下並貼到適當的背景中,如在演員身上貼上公社主事者的頭像。這些激起反對公社情緒的照片後來被法國政府以「擾亂和平」為由禁止,而這段攝影史插曲無疑證明了「P圖」作為政治宣傳的有效性。

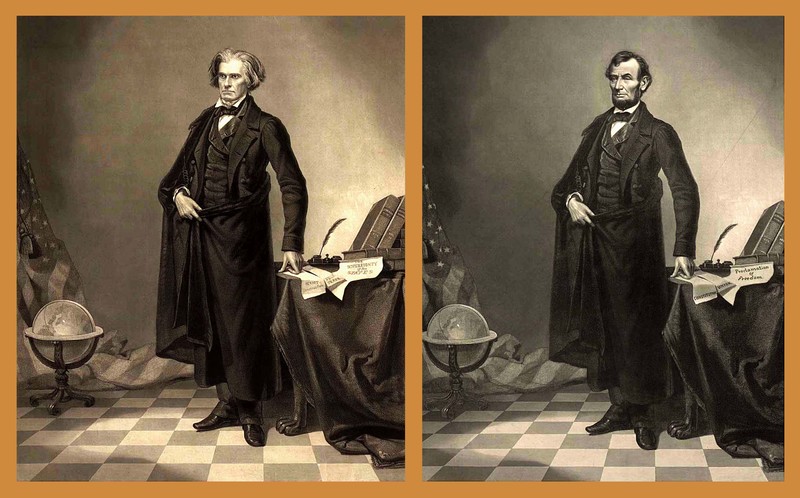

19世紀的眾多將軍、偉人肖像更是完全不忌諱「P圖」。如1860年美國總統林肯(Abraham Lincoln)的一張肖像,實則是他的頭像貼在另一位政治家約翰.卡爾霍恩(John Caldwell Calhoun)──時已過世的一位立場對立的重要政治家、前奴隸販子──的身上。而當時的將軍們在前線與部隊的雄偉合照,實際上都是幾張不同照片蒙太奇「合成」的壯觀創作。到了20世紀,攝影或更應該說廣告、雜誌媒體或大眾流行娛樂產業下的商業攝影,與奇觀社會、建構消費者或甚至如電影明星機制都有深刻關聯,正因為「P圖」的攝影創作要多新奇就有多驚奇,媒體改變甚至捏造整個影像來描繪從未發生過的事件,創造出夢幻般的場景和超現實的想像世界。

法語的"retouche"一字指「修圖、修飾」(之後被英語沿用),應用於攝影之前,從17世紀即開始用於藝術領域,特別是文學、繪畫和雕刻,它表示在作品完成後進行的修改。150多年間,從銀版照相到「P圖」時代,修圖一直是種道德的禁忌,確保了「現實」的客觀性和透明性。這與現實相去甚遠。關於修圖的攝影「神話」可說是媒介理論發展關於真實、再現的重要論點之一,是一種品味和美德的仲裁者,「迷思」建構的歷史也凸顯了其中的矛盾與困境。

任何19世紀的攝影肖像,若是仔細檢查底片都會發現在乳劑一側有明顯用工具進行大量修改的痕跡。銀版照片有兩種廣泛使用的修圖技術:著色和蒙太奇。嚴格來說,修圖並不是祕密,但與其他技術不同之處在於,它是一種被系統性拒絕的做法。在19世紀中葉,部分攝影師視它為一門藝術,其他則與攝影的新聞、科學和考古等記錄用途更為相關,這強化了攝影文獻面向所要求的嚴謹。在當時的專業人士中,說「不修圖」本質上是為了確保一定程度的技術品質,表示對拍攝工具的充分掌握。例如1855年法國攝影協會的展覽條例中規定,拒絕市場上人見人愛的「裸照」之外,拒絕所有彩色照片,以及所有用「手工」作品取代攝影作品的修圖。與裸體攝影一樣,這項規定呈現出一種與「現實」的距離,並在官方歷史和非官方實踐之間建立了一個虛偽的、刻意建構的區別。這反映出理論與攝影實際運用的距離。而攝影理論對修圖問題的挪用改變了它技術性的本質,並使其成為一種美學和道德禁忌。對攝影理論來說,「修圖」的繪畫手段是對攝影技術領域的一種象徵性入侵。

從1880年代開始,明膠溴化銀的使用簡化了攝影的技術操作,吸引了大批業餘愛好者。他們自己成立了俱樂部等機構,並且以「不修圖」來區分自己與職業攝影師──「不修圖」在此顯然是一種道德要求,業餘愛好者將自己視為美德和高雅品味的守護者。這在多年後班雅明(Walter Benjamin)的書寫中也可得見:

「商人從四面八方湧來,想要獲得攝影師的地位,當底片修圖變得普遍時,壞畫家對攝影的報復,我們目睹了品味的迅速下降。」

此時對「不修圖」的推崇已到了神話層次,在20世紀的大部分攝影史中,修圖就像許多社會禁忌一樣,只有在如時尚攝影或廣告這些領域被認為是可以接受的,人們絲毫不質疑這種原則上對修圖的禁止。而隨著「P圖」數位處理的普及,今天任何業餘愛好者都可以進行專業的技術操作,這才算是埋葬了修圖作為一種衡量標準的神話。

最後,我們將鏡頭轉回數位甚至AI時代的新聞攝影,當手機APP也可以調整鏡頭快門、感光等所有傳統相機技術設定細節,更可即時開啟千百種濾鏡、甚至AI美顏修圖功能,一般大眾也逐漸了解把玩相機設定和事後「P圖」只是程度問題。

數位攝影因為沒有底片,即使要看到影像也需要數位「處理」。問題不在於是否應該處理、可否修圖,而在於應該透明化並顯示它是如何完成的。攝影只能記錄當下存在於鏡頭前的事物,因此3D或AI數位影像的本質命題在於它們已完全脫離了與現實的最後連結。當然,最近出現的AI「生成」攝影是最後一根稻草,任何人只需一句「咒語」即能生成難以辨真假的影像。

由於攝影既是一門藝術,也是一種資訊來源,「P圖」的道德合法性取決於鏡頭後究竟是創作者或是事實的見證者。當它與新聞相關時,修圖與否的真正關鍵更在於是否脫離真實,正如AI生成新聞攝影此時激起千層雪的各方討論。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。