史觀影像

去年(2023)坎城影展金棕櫚獎得主《墜惡真相》(Anatomy of a Fall),隨著近日在台院線上映,以及獲得奧斯卡最佳原創劇本獎的肯定,劇照中那陳屍雪地居高臨下的血泊畫面在各式媒體一再出現。

而這墜樓的法醫風格影像令筆者想到去年在歐洲瘋傳的英國新聞畫面──一棵極具文史意義的地標「羅賓漢樹」(Sycamore Gap Tree)被蓄意鋸斷,在同樣居高臨下、具刑事風格的影像中,我們看到大樹如同被斷頭般地「身首異處」;更想到看似新聞媒體中不時出現的鯨魚擱淺畫面,實則是藝術團體Captain Boomer以戲劇性的方式控訴環境破壞的巨大抹香鯨雕塑照片。

到底為何這類訴求真相又同時羶色腥、看似客觀卻無疑是奇觀的「類」新聞畫面總是能成功吸睛、抓住觀眾的注意力?又或者為何它們重要到可以留「影」青史?

首先,不論死的是人、是樹或鯨魚,這大俯角的畫面總是試圖呈現死亡事件的全貌,以平面、客觀、盡可能全知的視角觀點,周圍拉上警戒線隔離(或者說是保護現場完整)──一種法醫科學辦案的蒐證場面。再者,在壓抑成平面的科學度量角度之下,似乎總存在著不一定濺血,但一定溢出想像的戲劇性暴力。

例如在「羅賓漢樹」慘案現場的這張照片中,我們可以清楚看見這棵原本矗立在世界遺產「哈德良長城」(Hadrian's Wall)旁,因曾出現在凱文・科斯納(Kevin Costner)主演的電影《俠盜王子羅賓漢》(Robin Hood: Prince of Thieves)中而得名的這棵梧桐楓(Acer pseudoplatanus),並非因為狂風暴雨天災意外折斷,而是被電鋸鋸斷的。斷樹橫倒在看似不高的城牆上,而將畫面左右一分為二的城牆更強調了「一刀兩斷」的樹幹斷面,凸顯出平躺在畫面左側的巨大斷樹,以及畫面右側的斷根。相形之下,穿著螢光黃色工作服或許正在進行蒐證工作的警察顯得極其渺小,似乎暗示著整個事件背後隱藏更龐大的祕辛。

這棵超過200年歷史的古梧桐楓,位於英格蘭北部、與蘇格蘭接壤的諾森伯蘭郡國家公園(Northumberland National Park)內,矗立在建於西元2世紀的哈德良長城歷史遺址邊上。它是當地每年吸引成千上萬遊客前來參觀、拍照留念、甚至在這求婚的重要景點地標。

案發當天一大早,每天固定散步經過古樹的民眾,發現樹被砍倒並報案,警方與攝影記者隨後趕到。地標古樹在一夜暴風雨過後並非折斷成兩截而是被惡意鋸斷的新聞震驚全英國,當地和國際媒體迅速傳播轉發這張新聞照外,更引起民眾在社群媒體上曬出這古梧桐楓在各個季節被拍攝的各角度照片。民眾前往獻花紀念;《BBC》建製專門紀念網站;小學生們也在課堂上發起紀念活動。無論凶手到底是誰,失去這個屬於民眾的共同記憶,使許多人都像失去親人般深感失落。

當然,這些具有刑案血腥味但卻遠非呈堂證供的影像「挪用」了犯罪現場拍攝的特定攝影語彙──慣例性的俯視廣角鏡頭將場景定格,附有精確的測量尺寸等標準化手法以求記錄所有細節,以作為警方追蹤罪犯的線索。犯罪現場的攝影形式主要源起於19世紀末運用攝影術識別犯人而發明的「司法人體測量學」。20世紀初,巴黎警察總部身分識別部門負責人阿方斯・貝蒂榮(Alphonse Bertillon, 1853-1914),將該測量學首度運用於犯罪現場攝影,並且迅速紅遍歐美各國。

「人體測量」識別系統基於非常詳細的手腳眼耳口鼻等器官測量,並將測量結果與正面和側面肖像照片相結合,成為一種受到嚴格科學標準把關的身分控制技術,並且沿用至今。貝蒂榮和學生魯道夫・阿奇博爾德・賴斯(Rodolphe Archibald Reiss)將相機帶到了犯罪現場,將針對人體的測量技術施展到犯罪現場的真實地形,開發出一種具有「超人」視覺能力的技術:將標準化的設備安裝在三腳架上,在距離地面1.65公尺的地方拍攝並記錄所有細節,以求精確測量屍體和現場的證物,並且有助於在法庭上重建刑案的事件過程。而徒弟賴斯更是專精現場留下的痕跡,攝影使得收集、比較、測量成為可能,甚至透過影像的對比、反轉或放大,使肉眼原本無法察覺的細節成為可見。對他來說,相機「看到一切、記錄一切」,它使「不可見的事物變得可見」。

19世紀末照片便開始出現在法庭上作為證物,司法系統由口供人證時代進入以攝影技術科學伸張正義的時代。然而,與其他事實相比,犯罪行為難以形容、再現,影像本身始終是個謎,始終需要詮釋當中展示的內容。矛盾之處正在於此──犯罪現場的測量攝影技術以及影像的客觀性,是被研發和建構出來的,它始終奮力趨近於理想中透明和中立的觀點。

貝蒂榮的「公制攝影」採用了去除人類主體的懸垂視角,標準化地使用廣角鏡頭和固定高度的腳架拍攝包含整個場景的照片,正是以消失的作者作為代價,才使得影像獲得證據的地位。一方面,這種明顯缺乏特殊風格的形式風格本身就構成了一種獨特的影像語彙,所有的司法攝影由於尋求透明的客觀性,而發展出一種「平面化」的、無角度觀點和同理心認同消逝的美學。再者,透過影像只能趨近真相,只有事實的片段、假設的場景、微弱不確定的線索。也正是因此,作為庭上證據最終依舊取決於文字和詮釋的法醫影像,一出法院司法機構就成為訴說驚人故事的最佳材料。

攝影史上第一位因拍攝犯罪現場而出名的攝影師,毫無疑問是30、40年代紐約小報頭條新聞最愛的Weegee(1899-1968年)。原名Usher Fellig的他生於烏克蘭一個小鎮,童年時與家人移民到了美國,落腳曼哈頓下東區的勞工社區,14歲就輟學打工,之後自學成為攝影師。他在自己的車上隨時監聽警用無線電,以便成為第一個到達犯罪現場的攝影師,他的發跡故事更成為幾部好萊塢電影的腳本原型。他這些作品在一手八卦見證和科學法醫辦案的蒐證之間搖擺不定,儘管鏡頭下的謀殺、車禍或街頭血腥暴力可能極為羶色腥,但黑白攝影抹去血腥現實的一面,也正是這種黑白畫面所創造出的距離感,讓他的照片跳脫了原本小報媒體說明性照片的語境。

雖說Weegee的攝影成為以影像為媒介的奇觀社會最佳的註腳,但大眾對刑事新聞影像的「媒體消費」欲望卻遠早於攝影術的發明,這與歷史上司法懲罰的奇觀戲劇化脫不了關係。

在法國,隨新聞事件發生才出刊、專門報導犯罪新聞的報刊在19世紀初出現,而它的前身正是在司法酷刑現場出售的司法報刊。這些古老的印刷品有兩個功能:一則像我們今天在劇院所見,圖文並茂介紹即將上演劇目的節目單,二是為不在場的觀眾講述司法奇觀的「演出」。這些印刷的犯罪訊息對酷刑的放大和宣傳起到了非常重要的作用。

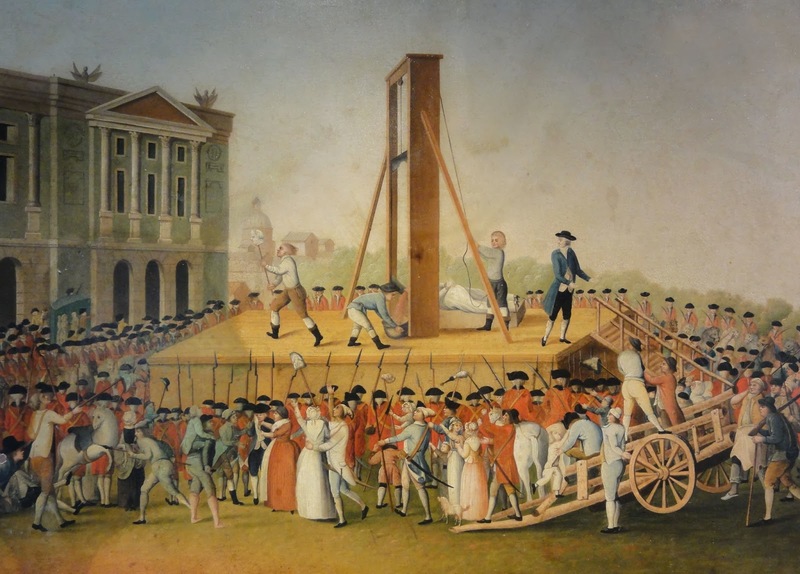

以1757年法國最後一個因試圖刺殺路易十五而被判分屍的羅伯特・弗朗索瓦・達米安(Robert-François Damiens)為例,他在現今巴黎市府廣場上公開的酷刑處決吸引了大批群眾聚集,甚至還出現陽台出租,死刑更是留下大量鉅細靡遺的版畫印刷文史資料。換言之,公開示眾的死刑血腥「演出」和其周邊既正經八百又滿足八卦欲望的司法報刊(如一種深受大眾歡迎的政治文宣),才是追逐社會犯罪新聞的小報和趕到犯罪現場「搶拍」死者的的開山祖師。

而從1789年法國大革命時斷頭台的正式啟用,司法刑罰意象隨之產生轉變。儘管場面仍然吸引大量觀眾,但最後行刑發生得過於迅速短暫,動作機械化不夠壯觀、不像老式劊子手舉起斧頭時的誇張動作,機器本身只有透過想像力才能夠引起恐懼,酷刑的奇觀也就逐漸消失。

為回應死刑的演變,在印刷圖像中將犯罪戲劇化,成為一種普遍作法。為了將現實戲劇化,需要大量「細節」,因此起初手工繪製奇觀化的血腥事件逐漸被之後出現的攝影取代,攝影師對犯罪現場的觀察從奇觀化到佯裝司法調查。還有什麼比暗示更令人不安的呢?這無疑激發讀者的想像力。將真實奇觀戲劇化以取代真實的恐怖、影像愈強調殘忍和暴行,就愈接近虛構、遠離現實。

精確地展示受害者、罪犯的肖像、凶器、犯罪現場、謀殺案的重建等「細節」,這種從真實的行刑場面到犯罪戲劇化的轉變,從屍體被肢解到案件謎團的揭開,這在在依賴大量的細節。正是透過追尋細節、追蹤無數的線索而找到最終的真相,正如在19世紀發展出的司法小說,以及之後的偵探、調查小說的敘事發展,也正是與此同時大眾出現了對新聞敘事無法抑制的渴望。因此,如同從為人熟知的偵探小說回頭來看刑事新聞,這影像總是保有那一絲絲虛構的形式,攝影語彙高度戲劇化有如真實與虛構的複合體,鏡頭難以完全不帶那一絲奇觀的濾鏡。

「在Castel Plage的海岸上,一名男子正在燃燒⋯⋯。塑膠罐留下的一些碎片⋯⋯多伊可能自殺了⋯⋯留下的證據很少,例如:3把鑰匙,一點零錢⋯⋯以及1件米色毛衣的碎片⋯⋯、一些褲子和1雙涼鞋。」法國觀念攝影藝術家Bruno Serralongue在1994~1995年間的創作《新聞報導》(NEWS ITEMS),定期在尼斯當地報紙上挑選新聞,事後才前往事件發生地點拍攝照片,一種犯罪現場的「空鏡」,並以網版印刷將每則新聞的文字列在大畫幅照片的底部,成為平凡無奇的日常街景畫面之下,極其渺小的註腳。藝術家看來就站在將現實建構為奇觀的Weegee的正對面,而當紐約小報攝影師成名之後轉往好萊塢拍攝大明星,他卻總是將他的鏡頭對準不一定有名的社運人士。

最後,讓我們以那張巨大抹香鯨陳屍海灘,極為戲劇性的生態控訴影像作結。這張照片中一比一大小的逼真抹香鯨,實則是藝術團體Captain Boomer創作的雕塑,它周遊世界出現在各地海岸以及如巴黎塞納河畔的城市中心,無論是這張照片或整個創作計畫,都顯然緊抓「奇觀」的媒體宣傳策略和現場情境體驗,特別是擱淺鯨魚的龐大屍體在城市當中更是造成人群圍觀。頗為直白的生態環境破壞訴求,產製奇觀就為了一搏媒體版面,再次敲響氣候危機的警鐘。當然,這個把死亡奇觀搬到觀眾眼前極為「羶腥」的生態創作,也有可能像是Olafur Eliasson把「正在融化」中的北極浮冰直接放在市政府廣場上的著名Ice Watch計畫,激起「計畫本身」到底是否真正環保的討論。把巨大浮冰運到這裡要耗費多少能量?這真的生態環保嗎?還是又在做戲?這恐怕又是另一個龐大的命題⋯⋯

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。