圖文故事〉

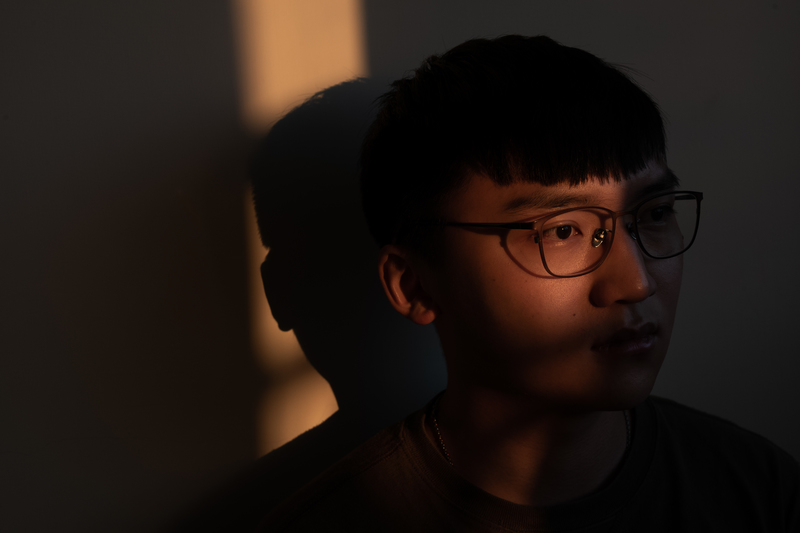

鄭家朗(Issac)加入「香港眾志」時仍是中學生,主要負責教育議題。2019年9月、反修例運動期間,他在回家路上遭3名男子伏擊,受傷送院。2020年5月,眾志因為出售印有「非中國製造」的港產口罩,被指違反《商品說明條例》,因為香港是中國的一部分云云,鄭家朗等人被捕。2020年6月,他發起罷課公投,反對《國安法》,被中聯辦和港澳辦點名譴責。其後鄭家朗離開香港,在台灣逗留一年後,前住英國。流徙其間,他繼續與其他海外港人開發關於香港歷史、語言和文化的教材。

2022年4月1日,鄭家朗在Facebook專頁宣布,他已身在英國。之前整整一年,他消失於公眾的視線,也跟戰友、親友在物理上隔絕了,「Love language不是純粹靠語言,而是要觸摸。」在台灣期間,鄭家朗獨居於5坪的套房,行裝有限,卻盡量依照他在香港的住處去布置。牆上掛著香港眾志的「100%自由旗」,告示板上有寫著「學車(駕訓)」、「學剪片」的便條貼,還有一張電影《人聲》(The Human Voice, Pedro Almodovar)的票尾。30分鐘的短片全是蒂妲.絲雲頓(Tilda Swinton)的獨腳戲。她對著電話咆吼、哀求、哭訴,鬼打牆無處著力,「好似我自己的情況。」床邊有隻由小一開始陪伴他的布娃娃,他甚至把枕頭都帶在身邊,為了那熟悉的氣味,「衣服可以再買,回憶不可以買。」有什麼捨不得又帶不走?「人啦。」他秒回,然後靜默良久。

「坦白講,沒有人想離開。」

他離開也是經過多番掙扎。2020年,中共宣布在香港實行《國安法》。在疫情和鎮壓下,當時反修例運動已開到荼蘼。鄭家朗堅持發動罷課公投,集結民意。中國國務院港澳辦在6月12日發表題為「斬斷黑手、救救孩子」的新聞稿,點名黃之鋒和鄭家朗,指他們把學生當作「阻礙立法的炮彈」,是「用心歹毒」云云,恐嚇一時提升到國家級別,「驚到震(怕得發抖)。黃之鋒慣了被點名,好似上課被記名一樣,但對我來說是第一次,還要跟戴耀廷他們齊名。」「威脅已經好近。真的要思考自己能承受幾多風險、有多少責任。」

是留或走,to be or not to be,「那一刻,我覺得不可以就此離開,一定要完成公投。香港人對《國安法》無論如何都要有點回應,不可說『太平盛世,沒有異議』。」他顫抖了一天,第二日已經回復理性,「怎樣運用這個能量,去呼籲更多人參與公投?然後進入line to take(統一口徑),回應記者、去frame(解說)整件事,嘗試給公眾一個訊息:現在受到打壓,為何中共要忌憚?因為公投是有成效的。要令更多人參與,令這個武器更有力。」

威脅一直都在。早在2019年9月、反修例運動期間,鄭家朗主持集會後回家,遭3名男子伏擊,直向他眼部揮拳,送院治療。「其實還收過死亡恐嚇。」恐嚇信寄到眾志的郵箱,「內容大致是:再搞罷課,就殺死我,再殺死黃之鋒。當然不會相信,但這些會累積你心中的恐懼。」沒有公開的原因,也很反高潮,「忘了。當時在搞罷課。社運組織不是一間公司,好多事情都只有一個人做。公投的流程、物資、投票系統和票站設置、聯絡、做圖、發言, 全部都是我,好忙。」

到2020年6月再搞罷課公投,鄭家朗已經進化成熟手技工。全香港有500間中學,經過反修例運動後,主流學校大都有學生自發的關注組,形成公民社會的基層細胞。他要組織幾百個「分舵」。但家長和學校的壓力,對未成年人來說是不可抗逆,「有些關注組在派單張時,已經遭校方阻攔。雖然當時《國安法》未正式通過,但學校都會驚。」

公投的目標是最少有1萬名中學生投票,總票數有6成投贊成,就會通過罷課動議。結果總票數達標,但實體票不足一半,未能啟動罷課行動。「好多人放學跑來,身水身汗,怕投不到票。我走勻所有票站,見到這些情況,好感動。這是中學生少有的民主決策,本身已經是壯舉。」

但中學生的民主初體驗就此成為絕響。

「學生組織都潰散了。我們之前的合作平台已經停止運作。要參與政治行動就更難。莫說學生,連政治人物都有好多顧慮。」

《國安法》對公民社會的輾壓摧枯拉朽。2021年,歷史悠久的教協、支聯會、職工盟逐一解散。議會的選舉規則面目全非,參選人要經過篩選,確保當選的都能入中共法眼。就算中學生成年後再去投票,也跟民主無甚關係了。

那段日子,他經常等到天亮才去睡,「因為警察通常在早上6時上門拘捕。我希望以最好的狀態去面對,不想朦朦忪忪。」「有時會有預感,覺得今天會來拉我,好多疑神疑鬼的狀態。你意識到政權故意給你這些感覺,但你無法制止。」「能夠跨越恐懼,就是真正自由。就算抓了你去到任何地方,思想上都是自由的。」「但人是有感情的生物,要跨越恐懼好難,所以精神好差。」

鄭家朗眼淺,「成日會為香港而哭。」但更多是為了戰友而哭。2020年底,眾志黨友周庭等人因為2019年6月21日包圍警察總部一案,「煽惑他人集結」罪成,被判囚10個月。周庭聞判崩潰,在旁聽席的鄭家朗也哭了,「為何社會要這樣對待無私付出的人?警察做任何事都沒有後果,每個月2、3萬人工(港元)袋袋平安。」「這個世界公平嗎?我思考自己的信仰(他是基督徒)。惡人消遙法外,義人就要受罪。公義在哪?」

周庭的眼淚提醒了他:「一個人無論怎樣ready,去到那一刻就會不ready。好擔心,他們是出生入死的朋友。」「當時我已經不是眾志副主席,不然可能會壓制自己的情緒。要回覆記者、接受外媒採訪。但都不需要了,已經沒有香港眾志。」2021年初,「47人案」來襲,有份參與立法會初選的民主派人士、包括香港眾志多名成員被捕。鄭家朗終於在3月再次離開香港,「我到現在仍經常反思,真的不能再返香港嗎?如果承受一些刑事責任,之後可以留在香港也好吧。是否值得這樣做?在理性和感性之間掙扎。」但香港已面目全非,「這麼多人被捕,自己的戰友基本上都已入獄。回去不是一個可行的選擇。」「但我不後悔當日再回去,至少多了留半年。」就此,他得以完成學位課程,正式從樹仁大學社會系畢業。

鄭家朗投身社運時才17歲,現在也不過是22。冷酷人間,教青春彷彿歸零,「若問我會不會後悔,當然不會,但會痛。知道事情會這樣發生,跟實際要接受,是兩回事。」失去太多,得到什麼?「這場運動重新定義了香港人,我們賺到『香港人』這身分。以前香港人好顧利益,但今次面對危機仍願意走出來。民主、自由可能撻一下手指就沒有了,但人內心的公義、怎樣思考自己的存在價值、對香港人的認同,沒有人可以拿走。」

鄭家朗割捨的,還有他的貓咪,「某日有街坊跟袁嘉蔚說,在街上拾到小貓。我拿了回家,牠陪我好渡過很多艱難的歲月。」袁嘉蔚是眾志黨友,時任港島南區區議員,現正因為「47人案」被囚,還押已超過一年,「有時我坐公車時聽著歌,就會哭。你憑什麼享受自由呢?為何你可以選擇離開,而他們要坐牢?不公平。」

「事實上你擁有自由,問題是怎樣運用這種奢侈。只能夠努力生活,有意義地生活,不要行屍走肉。」

他想繼續為香港做事,但隔山打牛相當乏力,「有些遊說工作,要牽涉香港社會的動能才能做得到。」「六四的學運領袖離開中國後,後來有幾多能夠影響到中國?」離散在外,如何避免在生活與生存中潰散,成為了他念茲在茲的課題,「我覺得最重要是凝聚海外的香港族群,不要丟失為自由、民主而奮鬥的精神。而且愈來愈多新人可以參與,我說的是港人的下一代。」「打國際線、遊說外國政府和市民去支持惠及香港民主的政策。如何保持海外香港人的身分認同,成為一個社群,維持力量,也是國際線的重要部分。」

流徙其間,鄭家朗的主要工作,是與其他海外港人開發關於香港歷史、語言和文化的教材。團隊成員有教師、社工、插畫家等,開發了名為《太平島保衞戰》的故事書和桌上遊戲,以海外港人的小孩為對象。「教材的理念,不是用增加壓力的方式去令小朋友學習。香港人已經受夠了填壓式教育。」「這是一個思考過程,不是強迫他們接受。最重要是勾起他們的興趣。」

但父母所珍視的,對於在外國土生土長的孩子而言,是執念還是包袱?

「家長都希望子女不要失去香港人的身分。現在好難界定它的重要性,但要記住我們有過的共同經歷、記憶和價值。」「下一代怎樣做,現在未有答案,仍有待探索。」

鄭家朗相信教育的力量,因為他本身就是香港教育制度的產品。通識科自2009年起成為香港中學文憑考試(DSE)的必修科,原意是加強學生的社會觸覺。結果成功培養出黃之鋒這一代人。通識科令他們提早明白社會發生什麼事。鄭家朗就是在2017年、考完DSE後加入香港眾志,「終於從巨大的考試壓力中釋放出來,想關注教育議題。自己作為用家,好想捍衞當中的一些東西。」

說是教育造就了他,因為他的原生家庭本來支持建制。鄭家朗年紀小小就在紅色組織工聯會做義工,「好落力。小六時甚至去晚會做司儀,穿唐裝、講薪火相傳。」「還要念溫家寶的詩,什麼星空還是夜空(《仰望星空》),背了好久。」「工聯會叫你講『我們』,不要說『你們』,因為我是其中一分子。但人大了,就不需要靠這些獲得認同感。」鄭家朗升上中學後,正藉2012年反對國民教育的浪潮。他覺得工聯會的立場和論調沒有說服力,就此離席。

由民間司法改革基金會與香港攝影記者高仲明合作舉辦,本次展覽為高仲明在台灣所創作的新系列作品,記錄了反送中運動後流亡台灣的香港人在台灣的生活紀實。

- 展覽期間:4月3日至4月15日,每日10:00-18:00(展期間另有多場講座、劇場活動)

- 地點:學藝埕(台北市大同區迪化街一段167號,捷運雙連站步行約15分鐘,捷運大橋頭站步行約10分鐘)

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。