「Citius, Altius, Fortius」,是近代奧運的理想,即拉丁文的「更高、更遠、更快」;2021年國際奧委會通過修改奧運格言,增加了「更團結(Communiter)」。所謂的奧林匹克主義,彰顯著和平之競技,「參加就是一切!」作為所謂奧林匹克教育的一部分,人性的完美、公平競技、尊重彼此。運動行為必須嚴守運動規則與倫理原則,透過運動員宣誓儀式來表達這項核心意念。說穿了,這無異是國際理想主義。

談到國際政治與國際關係,理想主義希望促成世界和平之政治目標的實現。建立國際和平秩序的要素與手段,包括共同利益之啟蒙與澄清、符合規則之行為的教導、威權宰制結構之民主化、集體安全與國際合作之促進。

理想主義的國族主義說:平等、自由、自決的民主國家之共同體系,彼此和平共存;理想主義之國際主義則言:國家之網絡,透過任何形式跨越國界之互動行為,貿易、溝通、移動,導向世界與組織之整合,共同站在國際法的基礎上。

似曾相識嗎?國際關係上的理想主義,其實就等同於奧林匹克主義,所謂共同站在國際法基礎上,指的不就是競技之運動規則嗎?然而,如同國際政治上的理想主義,奧林匹克主義也處處玄機。運動政治學者胡里漢(Barrie Houlihan)觀察到:現代奧林匹克運動,為政治上雄心勃勃的人,提供了一個幾近完美的背景與舞台,它與健康、青春、和平及享樂之聯繫,簡直是政治公關或煽動家的夢想。

開幕式的各國運動員,在國旗的前導下進場,頒獎時一旁升旗台上的國旗飄揚,演奏著金牌得主所屬國家之國歌,奧運會推銷與販賣的,其實是與國族、社會與政府之情感認同。難怪胡里漢直言,奧林匹克運動的那種內在與展現方式,使奧運會無疑是個極具吸引力的政治舞台,適得其所,誰曰不宜呢?

只要踏入政治,意識形態便當然隨之竄入,沒有什麼純粹運動競技可言。在學者余廷(Dieter H. Jütting)眼中,奧林匹克運動作為一來自歐洲的、西方的文化運動,無疑受美國人與歐洲人主宰,在頂尖的競技運動世界,彰顯的都是西方價值:競技、競爭、勝利。早在1972年,運動社會學家塞佩能(Paavo Seppänen),便連結韋伯(Max Weber)的新教倫理與資本主義精神,認為競技求勝,與新教、資本主義都有密切關聯。這個說法也得到很多識者的支持,正所謂「競技運動,就是資本主義精神的出口啊!(The competitiveness of sport is ideally suited to the spirit of capitalism.)」

運動與政治的分離,基本上符合西方世界眼中的運動形貌,至少形式上如此。但在蘇聯政府眼中,無疑是個假象。蘇聯籍的國際奧會委員羅曼諾夫(Alexej Romanow)曾赤裸地說:「在一個階級鬥爭打造的世界中,沒有、也不可能有無階級或超越階級的意識型態存在,包括所謂奧林匹克主義。」是以,在蘇聯官方說法中,運動作為社會的一部分,而社會中既然沒有無政治之生活領域存在,則國際運動場域,自然也會是階級鬥爭的一環。

從一開始,蘇聯就將運動競技上的成就,連結至「社會體系的優越性」上。蘇聯《真理報》曾言:「每一次運動場上的勝利,都是蘇維埃社會形式和社會主義運動體制的勝利;它提供了無可辯駁的證據,證明社會主義文化優於資本主義國家的腐朽文化。」是否到今天,我們仍可以在某些仍高掛政治意識型態的運動國度,聽聞這類陳腔濫調呢?

在二戰後,迴異於一戰後戰勝國對於戰敗國之勢如寇讎,「將戰時軸心國重新拉回國際秩序體系」,成為熱門。這當然也跟昔日軸心國、都是今日民主資本主義陣營的夥伴有關。

1956年義大利科爾蒂納丹佩佐(Cortina d’Ampezzo)冬季奧運,一個原本要在1944年舉辦而因戰爭中斷的賽事,還有1960年羅馬夏季奧運、1964年日本東京夏季奧運、1972年札幌冬季奧運與同年的西德慕尼黑夏季奧運,三個戰時之軸心國,雖然戰敗,但都意圖藉由奧運會的舉辦,重新建構某種形象與認同。

先談談1960年,戰後15年之羅馬奧運會。

在義大利,沒有人有興趣推動所謂「運動轉型正義」,不論平時或奧運高峰期,羅馬到處充斥著當年墨索里尼(Benito Mussolini)留下的法西斯美學運動場,以及帶有濃厚羅馬時代遺址味道之氛圍,卡拉卡拉浴場(Terme di Caracalla)、馬克森提烏斯和君士坦丁巴西利卡(Maxentius basilica)、甘多爾福堡(Castel Gandolfo),「無一不美,無一不羅馬神聖」,主辦國顯然樂在其中。

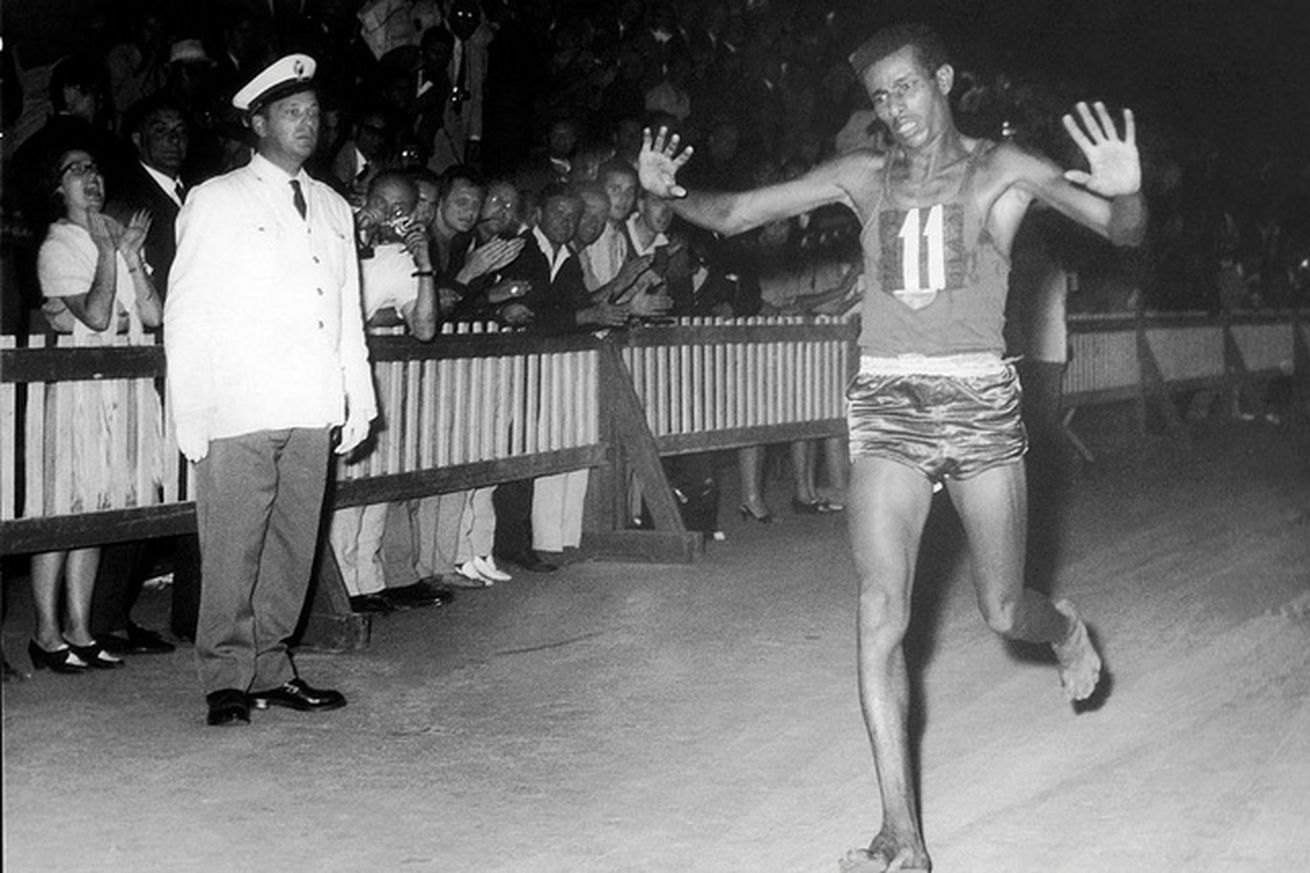

當然,整個奧運賽會最後的高潮──馬拉松,讓主辦國有些小尷尬:第一位抵達羅馬勝利之門的(一般奧運馬拉松最後都會跑進入田徑場跑道),是位小個子黑人,來自義大利法西斯曾費盡千辛萬苦而佔領的非洲阿比西尼亞,那處1936至1941年的殖民地,今名衣索比亞。阿貝貝(Abebe Bikila),來自當年1,800萬人口、多數人民為文盲,且受困於漢生病及天花、只有一家醫院的封建社會國度。1937年義大利法西斯部隊血洗其故鄉時,阿貝貝年僅4歲,這位貧苦農村的赤腳跑者、奧運史上第一位非洲奧運金牌得主,也正式宣告東非高地國家即將主宰長跑世界。

讓我們話說從頭:1960年8月25日,一個炎熱的星期四,8萬人湧進羅馬的奧林匹克運動場,18個歐洲國家、美國與日本,同步電視轉播開幕典禮,在好萊塢巨星伊莉莎白・泰勒(Elizabeth Taylor)入場時,全場沸騰。在這個永恆的城市、運動的競技舞台,不僅充斥著希臘羅馬遺跡、梵蒂岡的氣息,也處處可聞義大利人引以為傲的電影工業身影,剛以《生活的甜蜜》(La Dolce Vita)一片贏得坎城影展金棕櫚獎的大導費里尼(Federico Fellini),電影中的常見場景與氛圍,竟也在運動場中摭拾可見。

前一年在羅馬取景拍攝的好萊塢鉅片賓漢(Ben Hur),沒人在乎其扭曲史實,只需沉浸那個古羅馬的競技氛圍。軍樂隊領軍下的進場,不禁令人想起法西斯式的痕跡,墨索里尼1922年的進軍羅馬(Marcia su Roma),重拾許多義大利人眼中的歷史榮光。在奧運會開幕前,各國代表到聖彼得廣場謁見教宗若望二十三世,當然蘇聯拒絕參加,眾人與教宗一起說著:「有健全的身體才有健全的精神(Mens sana in corpore sano)。」此外,主辦國與天主教會講好,兩個週日不得安排賽事,皆大歡喜(今日實在難以想像)。

開幕進場,如同各位所熟悉的:希臘先,其他國家再依字母順序,驕傲地高舉書寫國名之牌。只有一個「團隊」大煞風景,讓國際奧會主席布蘭德治(Avery Brundage)大為惱怒,牌子上寫著:Under Protest(抗議中)!破壞好不容易營造的奧運會和平氛圍。

在大會的報導中,這一隊的照片旁寫著:Republic of China (Formosa),事實上,國際奧會原先講好的是用「中國─台灣」(China-Taiwan),理由很簡單:這個島嶼不能代表整個中國。那就好像,當年義大利記者寫道:「可以有西西里義大利奧林匹克委員會嗎?西西里聲稱代表整個義大利?」豈不滑天下之大稽。

當時中華民國有美國撐腰,美國拒絕承認毛澤東的中華人民共和國,美國國務院反對國際奧會之「以台灣為名」決定,數週前就密集接觸國際奧會諸多委員,在羅馬的代表不斷發回電報予華盛頓:「接觸經驗正面」、「一切樂觀」,結果當然令人失望。共產中國仍然沒有參加羅馬奧運,1956年,北京要求排除台灣,國際奧會執委會決議拒絕,中國退出國際奧會與所有國際單項運動總會。也就是說,羅馬,聚集了來自83個國家的逾5,300位運動員,但全世界人口最多的國家(中國),沒有任何一人在場。

在貴賓席上,站著一位稀客──諾斯塔德(Lauris Norstad)將軍,美國空軍、北大西洋公約組織歐洲區總司令,負責從空中阻止華沙公約組織攻擊的指揮者。「真是印象深刻!」將軍跟朋友說到,開幕式實在精彩。然後,將軍興奮地說,特別在美國代表團入場時,全場的歡聲雷動令人無比亢奮,義大利人多麼熱愛Americano(美國人)啊、舉牌寫著Stati Uniti America(美利堅合眾國)、美國隊穿著時尚報紙稱頌的時髦服飾等等。還有,令人驚訝的,美國代表隊第一次由黑人掌旗,星條旗竟由一位名叫強生(Rafer Johnson)的十項運動員拿著。台灣人對他當然不陌生,難忘那場與楊傳廣的世紀之爭,強生在1984年洛杉磯奧運將再度現身奧林匹克運動場,擔任點燃聖火之人。

接下來,羅馬奧運籌委會主委安德烈奧蒂(Giulio Andreotti)致詞,值得一記。時任義大利國防部長的他,政治生涯中參與超過30個內閣,後來在1972年第七次當上總理,向以與黑道、黑手黨關係匪淺、樂於主張國會議員刑事豁免權聞名,就是怎麼都抓不起來,有種義大利式的黑色幽默。有趣的是,在開幕前數週,安德烈奧蒂的演講詞,就透過義大利駐美大使,交給美國國務院「審閱檢查」,以恭敬地回覆美國人「希望羅馬奧運別來那套政治與宣傳伎倆」之訓示。結果先生講了快20分鐘,據現場報導,「在場群眾頓失秩序」、「只好開始左右串門子聊天嗑瓜子」、「沒人理會」。接續這個尷尬場面的國際奧會主席布蘭德治,刻意把手上的講稿放入西裝口袋,只說了一句:「奧林匹克帶給永恆之城一個新的榮耀。」句號、結束。這句話別帶深意:近代奧林匹克之父古柏丁(Baron Coubertin),曾把羅馬定位為奧林匹克、亦即希臘羅馬時代的第二聖城,早在1908年便籌劃奧運會在此永恆之城復甦。

當然,羅馬奧運周遭,並非只有古羅馬遺址遺跡,還有令人歷歷在目的法西斯:在游泳競技場、義大利廣場等處,不少令人尷尬的法西斯雕像符碼,入口處某根柱子上,還寫著「Mussolini Dux」(墨索里尼統帥)。奧運期間,每日都必須舉行籌委會例行會議,取義大利奧委會一所古色古香的辦公建築舉行,裡面卻有美軍在1944年6月解放羅馬時,刻意用一片綠色地毯遮掩之法西斯「遺跡」,背後是一幅巨畫像,標註「法西斯的莊嚴」,集權主義烙印摭拾可見。顯然,奧運東道主並不在意。所謂「Urbi et orbi」(致全城與全球),教宗在特定時節對全羅馬城和全世界的文告,在媒體包裝下的運動競技,義大利東道主找到新的形式,法西斯遺跡彷彿消失,沒有歷史過去,只有亮麗現在式。

奧運當然有冷戰身影。資本主義與社會主義陣營,奧運前夕還蠻熱鬧的:美國U2偵察機遭蘇聯擊落、飛行員鮑爾斯(Gary Powers)被判刑,艾森豪因蘇聯揚言要以飛彈保衛社會主義古巴、取消訪問蘇聯與巴黎東西高峰會。在此氛圍下,羅馬奧運何其熱鬧,兩邊乘載著宣揚自己國家與社會體制的任務。在搭機前,美國代表團所有成員,都拿到一張俄文版的美國獨立宣言(對,1776年美國獨立宣言),以及特別由美國中情局CIA精心準備的《美國生活方式》(American Way of Life)小冊子,請他們好意地發給在選手村碰到的蘇聯同志。

蘇聯代表團們,也集結在莫斯科的列寧陵墓前,被書記長官們提醒別忘愛國情操,務必堅定地以傑出運動表現,彰顯社會主義體制與文化的優越性。臨行前,記者請教美國田徑代表隊總教練:我們會擊敗蘇聯嗎?總教練走近攝影機鏡頭說:「We will kill them!」(我們會宰了他們!)

奧運期間的羅馬,情報員密探著實不少,而且不止來自美蘇兩國。所謂的「運動安全專員」,除了要防止自己運動員出逃,還要伺機策動已經出逃的人回心轉意。例如一個知名的故事:一位立陶宛情報員,必須遊說目前在澳洲代表團內的「前國手同志」,回到溫暖的家鄉,結果還沒成功,自己先到美國大使館投誠;但是美國朋友試圖勸服他,能夠同時擔任CIA與KGB的雙重間諜,豈不更美?羅馬奧運,不止運動競技熱鬧,場下也不遑多讓。

還好有阿貝貝,2小時15分16秒的新世界紀錄,來自非洲的自然,沒有文明之鞋,以叢林及原始自然,戰勝一切。當然,從運動的角度來看,倒是沒有如此戲劇化,事實上,1947年就開始有芬蘭教練入駐衣索比亞,帶來現代化的訓練。

1956年,熱心的美國國務院特定派遣一位專職田徑教練,以協助準備4年後的羅馬奧運,作為蘇聯指控之美國種族主義的反擊、冷戰時華盛頓意圖與黑色大陸建立關係的大戰略之一。所以說,這也是國際政治,一個美麗的誤會:來到衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的,其實是位短跑專長教練,對長跑訓練一竅不通,他的得意門生卡爾霍恩(Lee Calhoun)是羅馬奧運110公尺跨欄金牌得主,不過他是道道地地的美國人。

阿貝貝當然有跑鞋,不是什麼媒體造神的「非洲自然主義」,還帶了兩雙,在羅馬練跑時穿壞舊的,新的卻怎麼穿怎麼不舒服,教練突然想起,這傢伙在衣索比亞練跑時,赤腳成績也不賴,最後才陰錯陽差地造就神話。4年後的首屆東京奧運,阿貝貝再以創新世界紀錄的2小時12分11秒奪金,這次就穿著國際大廠的閃亮白色跑鞋。

來到落幕的曲終人散。蘇聯43金、29銀、31銅,傲視群倫,體操力斥日本,女子體操奪得15名獎牌中的14面,蘇聯主宰長跑、擲部、輕艇、角力、射擊等項目。美國以34金、21銀、16銅居次,英國只有可笑的2金,而法國一面也撈不到。英國《泰晤士報》(The Times)感嘆:「大不列顛不再是世界強權。」而在巴黎,法國國會要求專案報告,媒體呼籲政府要組織專責調查委員會,名目叫做「奧運慘案」(Affaire Olympique);還好,法國總統戴高樂(Charles de Gaulle)拿到一面榮譽金牌,略可告慰。

羅馬奧運上,最為政治的,應該算是曲棍球金牌戰──正好在幾天前甫發生激烈邊界衝突的印度與巴基斯坦,歐洲電視台全程轉播,美國隔天做全美重點報導,巴基斯坦1比0奪金,結束印度長久以來的曲棍球主宰地位。美國司法部長羅伯・甘迺迪(Robert Kennedy)不禁感歎道:「在我們這個時代,只有飛彈與獎牌說了算。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。