從反送中到白紙運動

「最近幾個月,明顯感到大家都沉寂了下來,」黃南瑋(化名)說,打壓的消息在港漂行動者社群中流傳,一時間人人自危,她自己也趁機出國旅行,調整身心。

飛機剛落地其他國家,黃南瑋便將寫著「光復香港,時代革命」的徽章掛上書包,戴著它走遍每一處景點。在香港她早已不敢掛這個徽章。到了外國,她心想,若其他中國人看到,這塊徽章就代替我說「別惹我,我們不是一路人」。

與黃南瑋相似,同樣20多歲的包思琪(化名)也來自中國,近年在香港活躍參與社會行動。白紙運動過後,她加快了移民申請的動作。她說,至少要多一本外國護照,以免以後真的逃無可逃;而更深層的原因是,儘管在香港生活多年,她感覺自己好像從來沒有被香港真正接納。

在近年愈發錯綜複雜的中港關係之間,黃南瑋與包思琪這樣的年輕人努力在夾縫中尋找發聲的空間。他們是一群港漂行動者,其中許多人受到中國過往數年性別議題的薰陶而啟蒙,開始關注更廣泛的公民社會,並參與社會行動,又因中國愈發狹窄的空間而選擇移居香港。

他們在後國安法時代的香港探索紅線的邊界,同時又因中國人的身分而遭受質疑或歧視,需要不斷地向身邊人「自證清白」。作為行動者,他們如何在「正在死去」的香港參與社會行動?作為中國人,又如何處理香港社會的偏見目光?

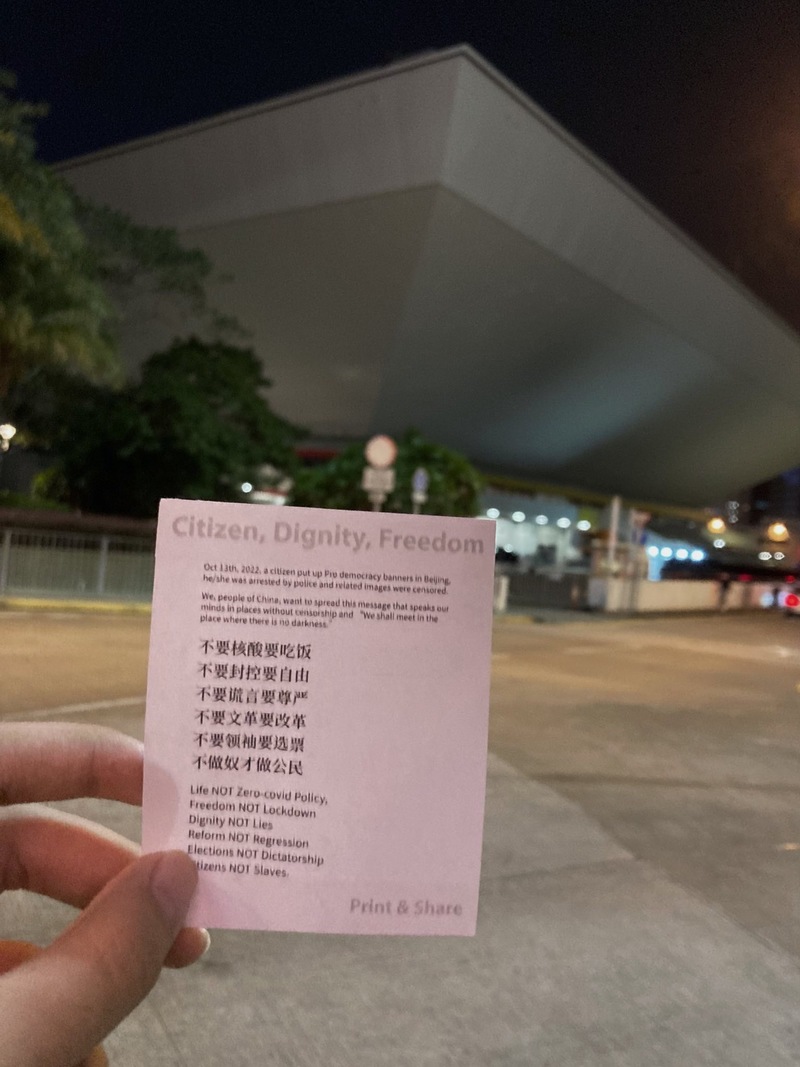

海外中國人隨後呼籲各地列印並張貼四通橋勇士的口號,身處香港的黃南瑋也決定行動起來。她在2020年7月港版《國安法》實施後才來到香港念書,在一些邊邊角角仍能看到反送中運動留下的文宣,有時是在巴士站牌,有時是在電影院的附近,儘管不時有人因此被捕,她覺得香港仍有一定實踐的空間。

出於安全考慮,她只列印了「不要核酸要吃飯,不要封控要自由」這句口號,沒有選擇「涉及習」的海報。沒有大張旗鼓,也沒有叫上其他的朋友,她將列印好的文宣裁剪成巴掌大的小紙條,獨自在街頭尋找一些原本就留有反送中文宣印記的地方,將小紙條貼在牆上,然後悄悄觀察標語可以存活多久。

對黃南瑋而言,經歷連串拘捕和清算的香港是一個「苟延殘喘的公民社會」,但這個地方仍然給了她一絲空間,還教給她從未有過的關於社會行動的訓練。

在中國念大學時,她嘗試過設立一個性別社團,並曾計劃在5月17日「世界不再恐同日」時,在校內給同學送彩虹元素的配飾。她還把活動發布在註冊不久的微信公衆號上,立刻獲得了2千多的閱讀量。

她從未意識到,小小的行動也會被官方看作一種威脅。兩個小時後,微信文章和公衆號被徹底封禁,社團創建的計畫戛然而止。後來她才知道,早已有學長學姊做過類似嘗試,均遭到校方的「約談」。

這次行動一度讓她感到孤立無援。她聯絡不到任何網絡、資源,自己也完全零經驗,一旦試錯就面臨著極高的風險。

2021年2月,香港47名民主派人士集體被起訴串謀顛覆國家安全罪,並馬上被關押。保釋聆訊開始後,她去法院聲援,也開始和同學們一起「裝飾」校內荒廢了一段時間的民主牆,聲援47人。

黃南瑋深受廣東歌影響,製作文宣時,她將具有政治意味的廣東歌詞拼接一起,貼在學校的民主牆上,如〈銀河修理員〉的「沿途在/修理著熄了的曙光/祝你在亂流下平安」,〈撐起雨傘〉的「任暴雨下/志向未倒下/雨傘是一朵朵的花/不枯也不散」等。

她和同學們相互打氣,說要多釘一些釘書針,這樣哪怕校方來拆也會更費工夫。貼完民主牆一半之後,放學後再去看發現有更多人加入了,民主牆被裝飾得滿滿當當。

這些都是珍貴的實踐,她一步步學習如何去除恐懼,自由地表達,並跌跌撞撞在低潮的香港探索出一種行動的方式。

20多歲的吳松(化名)和黃南瑋差不多同一時期來到香港,很快在這裡找到一群志同道合的朋友。

2021年,一位中國媒體人被捕後,吳松與幾個朋友在香港街頭戴上這個記者模樣的頭套,舉著「Free XXX」的標語行走;2022年年初俄烏戰爭爆發後,他和朋友舉著反戰標語和烏克蘭國旗在街頭行走。

儘管每次人數都不多,形式相對低調,大家不敢像真正遊行一樣喊口號,但已經是吳松心中難得的行動空間。

「在內地,這種行為分分鐘會被抓起來;但香港,最起碼還能試試。」他這樣判斷。

至2015年,「709」事件爆發,大批人權律師被官方抓捕,吳松意識到,單靠法律沒有辦法改變社會的不公義。

同一年,中國公民社會不同領域都遭遇挫折,廣東多名勞工維權人士遭到逮捕,有女權行動者因策劃活動被拘留,此後女權行動派鮮有行動空間,不過網路討論一度依然活躍。豆瓣、微博等社交平台上,相關的新聞和討論愈發熱烈,頻發的家暴事件、轟轟烈烈的 #metoo 運動也帶來一個個討論契機。

吳松也是在這時候開始參與性別平權的實踐,逐漸結識一些參與社會運動的朋友。但後來,性別議題也日漸失去空間,被中國官方視為「境外勢力」,一些行動者陸續透過讀書、工作等方式移居香港,其中也包括吳松的朋友。

在吳松從小的記憶中,從前的香港總是和自由聯繫在一起,是一個和中國大陸截然不同的地方。

在很長一段時間裡,香港對於中國的公民社會建設有舉足輕重的作用。香港學者孔誥烽和葉蔭聰在一篇2012年合寫的論文中曾提出離岸公民社會(offshore civil society)這個概念,他們認為,1997香港移交之後在一國兩制的框架下,香港不僅成為中國的「離岸金融中心」,也成為了中國的「離岸公民社會」──香港擁有中國所不具有的空間和自由,成為中國的「信息(訊息)和思想的交流中心」;這一離岸公民社會影響著中國的維權行動與社會運動,使香港成為中國行動者(activist)和NGO的重要學習和交流中心。

儘管近年香港經歷翻天覆地的變化,移居香港的行動者社群卻吸引著他。正好有合適的科系,疫情後,他決定去香港讀書。

來到香港,他和一群港漂朋友嘗試各種低調而迂迴的行動,不過遺憾的是,他感覺無論是中國政治議題還是性別議題,好像總是難以觸及香港本地社群。

吳松說,他曾想邀請本地生一起參與國殤之柱的悼念行動,卻未成功。他詢問了幾位香港本地同學,大多數人都因為風險而拒絕了,答應他會來的幾位,最終也沒有現身。

包思琪中學時隨家人移民香港,經過這麼多年,法律上她早已是香港永久居民,但她感覺自己在香港還是漂著的狀態,是個港漂。

她數年前返回中國讀大學,受那段時間女權運動的影響,成為了一名堅定的女權主義者。2020年再次返回香港後,有一年萬聖節,她在街頭看到香港人頗具創意的扮鬼裝扮,突然想到一個倡議反性別暴力的點子。

結束後,包思琪感到:「你說做這件事容易吧,的確,比在國內(中國)容易很多;但它能在這(香港)影響到什麼人嗎?影響不到。」

這些年在中港之間,包思琪經歷了許多身分認同和價值觀上的掙扎。

她說,自己當時算是個「藍絲」。雨傘運動爆發時,她既不關心,也認為香港人抗議的方式過於理想化。

「我那時候還會為中國辯解,說要給中國一點時間,總會好起來的。」

現在提起當時的態度,她感到「非常愧疚」,甚至每次提起,都覺得難以原諒自己。

在中國上大學讓她有了徹底不一樣的體驗。她說,從前作為「新移民」在香港生活,「中國大陸」是她重要的身分標簽,為中國辯解,某種程度上也是在為自己辯解,是一種在異鄉的自我保護。身處中國,她終於可以不用以一個「內地人」的身分存在,也不用時刻警惕來自外部的批判或偏見,反而可以更加開放地去認識這個地方。

碰巧此時,她在學校遇到了一位敢言的前輩,前輩向學生們講述六四經歷,讓她看到了極權之惡以及堅持抵抗的個人。前輩說,89結束後數年,每年6月4日,學生們會在學校砸啤酒瓶,模仿當年放槍的聲音。後來,這個紀念儀式演化成了在學校四處擺放啤酒瓶,用這種低調又隱晦的方式進行抗爭。

從那時候起,她每年都返回香港參加維園的六四燭光晚會。2019年反送中運動時,她更頻繁地從中國返港參與集會,並在2020年回港工作。

然而2019年又是一個分水嶺,這場社會運動令香港人與中國人的對抗更為激烈,身分認同的矛盾再次凸顯。包思琪記得,有一次她和來自中國大陸的朋友一起走在遊行隊伍中,朋友不會講廣東話,她們就很有默契地一路默默跟著隊伍走到了終點,沒有說一句話。

黃南瑋感覺,這幾年自己生活在香港,好像時時刻刻都要準備「自證清白」,證明自己並非和極權站在一邊,證明自己是和香港民主派人士站在一起。

黃南瑋曾經申請成為某泛民主派公民機構的暑期實習,她在簡歷中如實寫了自己曾在中國某省電視台的實習經歷,後來得知這份簡歷在機構內部引起了爭議──在該機構人士看來,省台代表著「國營媒體」,是共產黨的喉舌,他們並不適合聘請有這樣背景的實習生。

面試時,她用並不流利的廣東話,「絞盡腦汁地在(向面試官)證明『我和你們是一樣的』」,仔細說著香港對自己產生的影響。她不惜揭開自己過往被網暴的創傷:在中國時,她曾經通過社交媒體向一名香港活動家表達過支持,還得到了對方的回覆,但因為這則帖子,她的真實姓名、學校、專業等訊息被中國網民扒出,她的照片和社交媒體截圖網上流傳,網民鼓吹大學開除她。

黃南瑋最後得到了實習機會。她說開始實習後,並沒有感到自己被邊緣化,「和真實的人相處,是我和香港人彼此了解接納的過程。」

「他們會知道其實中國大陸並非所有人都站在極權一邊,我們也會關心香港的社會運動。而我對一些香港行動者也是撕下標籤的過程,真實相處後知道他們都是普普通通活生生的人,不是任何價值評判下的『符號』。」

但她清楚,只要生活在香港,結識新本地朋友時的「自證清白」就永遠不會結束。

香港浸會大學講師唐凌曾經透過深度訪談,研究香港自由派港漂,並寫成〈守衛中間地帶:中國大陸自由派學生移居香港後的困窘〉(Guarding the Space In-between: The Quandary of Being a Liberal Mainland Student Migrant in Hong Kong)一文。文中唐凌提及,這些自由派港漂面臨著「雙重的邊緣化」:一方面他們被中國主流的民族主義所邊緣化,另一方面又被近些年崛起的香港本土主義邊緣化。

透過研究,唐凌觀察,這些自由派港漂用4種策略來應對這種邊緣化,包括:

- 接納香港的本土主義

- 加入香港的國際社群

- 用學術的視角來理解邊緣化

- 成為政治冷感的人

儘管香港的社會環境在這幾年極速壓縮,但藉著和中國社會的距離,港漂行動者仍在這裡相對自在地呼吸過、行動過。然而可以預見的是,中港之間自由的差距未來將持續縮小,環境的變化、水土不服和自證清白帶來的困擾,也影響著他們去留的選擇。

2022年10月,一名27歲的中國人涉嫌在香港立法會的公眾活動示威區張貼與四通橋抗議口號有關的海報被捕。看到這則消息後,黃南瑋開始想要離開香港。

回想起來,黃南瑋說自己17歲時便渴望成為香港人。她深受香港流行文化影響,從張國榮到達明一派、黃耀明、何韻詩,從性別多元的啓蒙到社會運動,香港讓她看到了另外一種可能。

也是在這樣的影響下,加之過去幾年性別議題在中國網絡上的持續熱度,讓她在大學時期逐漸意識到並接受了自己性少數的身分。

但在香港生活了兩年之後,黃南瑋感覺,「我不想做香港人了,也明白自己做不了香港人」。她形容自己與香港人之間有一層屏障,就像是疫情期間餐廳在座位之間豎起了那種屏障一樣,透明,輕薄,體積也不大。

「你可以透過這層屏障看到另一桌的人在做什麼,甚至能聽到他們在說什麼,但是你永遠無法穿過它。」

然而有趣的是,前段日子她出國旅行,見到積雪,她第一反應便是跑去用繁體字在雪地上寫下「光復香港,時代革命」。後來她想想也覺得不知道為什麼,明明中國本身也有那麼多值得關注的議題,她卻下意識寫下的是這八個字。她說,也許這是她這幾年的生命中最息息相關的訴求。

在香港的日子,是她難得可以擁有的、在私域空間中沒有恐懼地和同學、朋友、同事相處的時光,在中國,她說自己「很難輕易對人卸下防備」。儘管香港公民社會「搖搖欲墜」,她仍然相信這裡的「根基不是極權一朝一夕就能摧毀的,比如一個人的良知、公民意識」。

面對愈來愈收窄的空間,她覺得「還是要試試紅線在哪裡,不要恐懼『恐懼』本身」。

吳松說,他曾經因講普通話而遭到香港人的不同對待,在他的經歷中,香港人會預設講普通話的人的政治立場,覺得他們都是「小粉紅」。吳松感覺,自己作為一名行動者的身分在中港矛盾的大背景中被模糊了。

不過,近來中港邊界在疫情後重新恢復自由通關,香港街頭再次多了講普通話的遊客。吳松說,作為同樣講普通話的自由派人士,以往他可以暢所欲言,如今「隔牆有耳」,他提醒自己要更加小心。

未來,他打算繼續前往其他國家深造,但他說,不管他在哪裡,都會做和中國議題有關的行動。

包思琪也計劃著離開香港。她覺得自己是一個被香港拒絕的人。「香港人對香港人的身分有著與生俱來的自信,但憑我無法自信地說出『我是香港人』這一點,就無法成為香港人,」她說,只是無論去到哪裡,「中國人」和這個身分帶來的偏見,都是她要背負的。作為一個生在這個時代的中國行動者,這似乎是逃無可逃的生命課題。

※為尊重受訪者意願,文中黃南瑋、包思琪、吳松為化名。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。