香港人移民台灣,脫不開兩岸三地的政治變局。1951年,兩岸之間的「中華民國」及「中華人民共和國」展開「誰是祖國」的僑務競賽,在那個年代,國民黨政府對「海外僑生」優惠利多下,一群香港年輕人來到台灣。

反送中運動與港版《國安法》通過後,港人又掀起移民高峰。移民台灣的生活門檻低於歐美國家,港人對民主自由的憧憬,距離、語言與文化相近也是一大吸力。這次,新移民說「回不去了」,要融入、且對台灣社會有助益,然而試圖扎根後才發現,那些以為相近的,其實沒那麼熨貼,違和感像衣服上的線頭,不時從生活裡岔出來。

《報導者》採訪在1969年到2020年之間,分別因不同原因移民台灣的香港人,談他們的移民心情、對這片土地的適應與融入,以及褪去美好想像──在真正落地後才能明白的,那似近又遠的滋味。

清晨6點半,詹德潘拉開高雄苓雅市場旁「詹記香港燒臘」的門,熱好火爐,烤鴨、烤叉燒、烤雞腿;從香港落腳台灣40多年,一路帶著不曾被異鄉生活改變的,就是這套作息與這身手藝了。1949年在香港出生的他,被詢問起年紀,反射性回答民國紀年,談話間已很難從口音聽出香港的蛛絲馬跡。

詹德潘出生香港新界,家裡做瓷器加工。身為7個兄弟姊妹中的老大,國小畢業後直接到燒臘店當學徒。師傅脾氣大,罵人毫不留情,他和其他學徒蜷在店裡的帆布床,清晨睜眼就工作到深夜,忙起來整個月沒休息,從沒思考過喜不喜歡,只知道學有一技之長,哪都能安身立命。

20歲那年,他趁連假到台灣旅遊一週,正巧有位香港廚師朋友簽證到期,便順勢接手在西門町酒樓的職位,用工作簽證待下來。那時是1969年,台灣餐飲業的港籍師傅不多,老闆禮遇他,服務生月薪600元,他能拿到1萬多薪資。當時在台落腳的港人,許多都像他這樣有一技之長,但除了香港廚師自己的交際圈,他和其他在台港人幾乎沒有交集。

8年後,酒樓工作告一段落,朋友問他要不要去日本。接下來10年,詹德潘輾轉東京六本木、台灣高雄、英國倫敦、澳洲墨爾本的餐廳廚房,天涯海角,逐水草而居,果真像學徒時期早早領悟的──憑著一身手藝,哪有活路就往哪去,「做我們這行,好像沒有根。」

他不諳英、日文,覺得只要吃飯會點菜,買東西能數錢,搭配肢體語言就能過活,看那些英國casino(賭場)裡的香港移民阿嬤,不會英文照樣玩得風生水起。他不愛應酬、不曾想過融入當地,無論身在何處,對他的意義只是風景不同的異鄉。「要想的是當寂寞來時,怎麼去自我調適,」這是他的移工哲學。

3個孩子讓沒有根的他定錨,改開咖啡店留更多時間陪伴妻兒。孩子都上學後,他決定退休,老友言談中對他燒臘手藝的懷念,卻屢次勾起兒女的好奇。幾年前,讀高中的兒子表示有意學藝,年近七旬的他重起爐灶,想不到兒子改變心意去念戲劇,便把店繼續開著,作為晚年生活的軸心。早上6點出門、晚上9點回家,面對的已不是當初首度來台生活時的空宿舍,是妻子與台式綜藝節目笑聲的陪伴。

不過問起他的移民體悟,竟與移工哲學相仿:

「重要的是能不能適應、耐不耐得住寂寞,不是融入,你還是你自己。」

詹德潘解釋自己其實沒有「移民」概念,只是找個最能飽暖的地方生活,說到底,仍是逐水草而居。

他的人生就像廚藝裡做過調整的燒味醃料,多幾絲台灣南部口味的甘甜。他侃侃而談台灣生活訣竅,更諄諄叮嚀初來乍到的香港後輩別再怨懟台灣低薪,畢竟這裡的物價也低於香港,「環境不會遷就你,是你要去遷就環境。」入境隨俗、理解文化差異──從這層面看,也算是種融入了。

說起適應,到國外闖盪多年的他已是老手,那怎麼耐住寂寞?他回憶起在澳洲墨爾本郊區工作時,整個郡只有他一個華人,「一打烊,我趕快把東西收一收,回去追劇。」當時許多在澳洲開雜貨店的香港移民和在港親友合作,電視劇一播,立刻側錄寄到澳洲,拷貝分租。每個週末,他都要花5小時車程進城租片,搬回最新的《楚留香》、《天龍八部》,聽聽熟悉的廣東話,就沒那麼難熬。

他尤愛梁朝偉主演的《鹿鼎記》,「環境逼著韋小寶想著怎麼去度過難關,不喜歡的也要喜歡。嘻嘻哈哈,就這樣過了一生。」

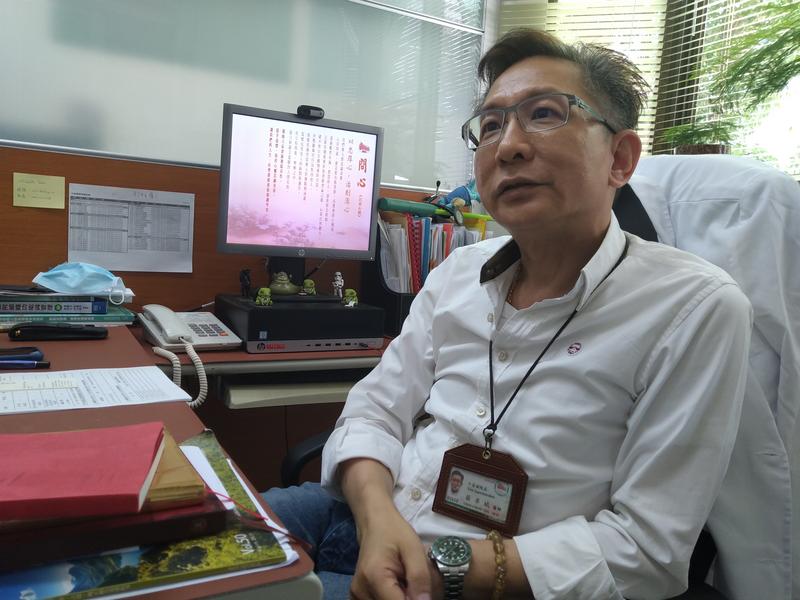

蔡卓城最早是從影視作品認識台灣,他看秦漢、林青霞主演的文藝電影,愛聽齊豫演唱的〈橄欖樹〉。18歲那年,以僑生資格到台北醫學大學念醫學系後,貢獻台灣醫療30多年,走遍各地與偏鄉離島,台灣也成為第二故鄉。

他的房東很有人情味,知道僑生多半兩袖清風,從不催繳房租,逢年過節還請大家吃飯。學校旁就是四四南村,同學是軍人子弟,放假時大夥相約去吃牛肉麵,眷村裡的口音五湖四海,在那個大時代下,沒人在意你從哪來。

身為新住民,蔡卓城認為最重要的是融入社會:「你移民過來就是台灣人,一定要跟台灣的步調一致。」當僑生讀書時生活單純,所見幾乎都是光明美好。一旦將根扎進土地,一層若有似無的隔膜便冷暖自知。

口音就是最外顯的問題。當外貌相仿,口音是不同族群區別彼此的記號,「大部分的民眾是友善的,但聽你講話就會說『啊,你是香港來的』。」2019年反送中運動後,有人會多加一句「香港最近好糟,所以你才來這邊」。說者無心、聽者有意,他認為這種區別彼此未必是歧視,「有時是覺得好玩、想找話題;有些人表達得讓人不太舒服,他們自己卻不這麼覺得。」

「身分」成為僑民最難撕下的標籤。蔡卓城是國內急診醫學、創傷醫學、災難醫學等領域專家,曾支援總統醫療小組任務,也曾獲新北市的醫療公益獎。但他與許多僑民都有相同無奈──別人看不到他們的努力,只看到他們的運氣。

無論台生或僑生,同樣通過醫學院訓練,照理說一般優秀,僑生卻得花更大力氣證明自己的表現是出自實力而非運氣。蔡卓城曾在採訪中發過感慨,說自己在台灣念書、就業、研究,要花比別人多三倍的努力,這次則向我們分享一些僑民朋友領略的生存之道──要在這裡活下去,必須讓自己的身分淡化。就他所知,許多僑民醫師非常苦練,練到讓自己沒有口音。

不過他也認為,今天能當上副院長的職位,代表台灣社會較以往兼容。36年來,他跟台灣人一起見證台灣民主的蛻變:大學曾參加野百合運動,很擔心自己會被清算,「現在太陽花誰怕過?」看著民進黨崛起、百年老店國民黨輪替執政,然後再二度輪替,「民主不就該這樣?做不好就下台啊!這個國家在進步。」

他為現下的香港狀況感到憂心,覺得反送中運動背後是種種經濟、實務面問題的堆疊,人民的訴求能推動時代進步,但這次時間拉太長,變成消耗戰,也不能理解為何中共將立場踩得這麼硬,「當然我不在香港生活,旁邊人喊燒是很簡單,看得不一定準。」

蔡卓城與台灣太太結婚,2個小孩已成年。成為台灣人這件事,他花了快10年才將步調與心態調整過來,再過20年的經歷,終於把根扎穩。他的父母現仍住在將軍澳老家,不曾想過依親來台,香港人喜歡早上飲茶,老人家每天飲完茶出去走走,睡個午覺打麻將,然後吃晚飯。他父母清楚,移民的意義不只是易地而居,再說,這般生活換到他鄉就無從複製,「在台灣沒有飲早茶這種事,況且誰陪他們打麻將呢?」

2020年2月10日,一對年輕香港夫妻帶著5歲與3歲的孩子,從香港匆忙返回台灣。這家人正在高雄跑投資移民流程,年初返港,是為了過年並收拾搬家物品,不料遇上COVID-19(又稱武漢肺炎、新冠肺炎)疫情,香港爆發嚴重的口罩及酒精短缺,恐慌的民眾爭搶白米與衛生紙。

要在這嚴峻時刻離開家人嗎?夫妻倆非常猶豫,家人卻勸他們走。眼看疫情不斷惡化,他們決定提前半個月回台,碰巧搭上台灣對港澳封關前最後一班入境高雄的班機,平安返抵家門。

半年後,我們與自稱「暴走家」的一家四口相約在高雄凹仔底公園碰面,那天下著大雨,兩個孩子「暴走哥」與「暴走弟」撐起小黃傘,走在被雨水洗得翠綠的草地上。這片有銅鑼灣維多利亞公園一半大的綠地,是他們決定在高雄落腳的原因,對多數香港家庭來說,住家附近有這麼大的公園簡直奢侈。

1997年香港主權移交,中國新移民湧入香港,「樓價、物價被推高,很多社會服務及教育資源被占用,」讓她最感痛苦的,是香港人的醫療權利遭嚴重排擠。

2011年,暴走媽的母親診斷出血癌,評估存活期僅存一年,才排上公立醫院的標靶治療。2013年,暴走媽的父親確診大腸癌二期,公立醫院得排隊一年才能輪到手術,只好轉往私立醫院開刀,手術加上住院費用高達新台幣80萬元,幸好兄弟姊妹均攤,才撐過難關。

暴走爸在一間大型醫院擔任心靈關懷師,眼見醫護人員過勞,在流行病高峰期病患擠滿走廊,急診要等8到10小時,香港人逐漸活在一個「病不起」的社會。

被工作與生活壓力追趕的日子太疲乏,10多年前的一次台灣旅行,讓暴走媽萌生移民念頭,希望踩著台灣的慢步調,讓自己真正活著。不過接下來結婚、生子、照顧重病家人的日子,讓移民的想法暫時擱下。直到2019年的反送中運動,一家四口兩度走上街頭,去年6月16日的香港父親節就在遊行中度過。當示威愈演愈烈,暴走媽擔心小孩安全,只能守著直播畫面流淚,終於理解六四時母親為何而哭的心情。

2019年8月,暴走家到宜蘭旅行,埋藏10多年的移民想望迅速發芽。他們認為台灣人情味濃、治安好、生活空間大、許多人性化設施適合小朋友玩樂,況且離香港很近,能照顧到家人。更重要的是,兒子在這裡能自由說話、自由吸收資訊,自由選擇人生。

相同租金,台灣是香港住家的4倍大,有讓孩子跑跳的大陽台,抬眼就能望見天空。移民不久遇到台灣總統大選,暴走夫妻非常關注選情,「很多香港人都覺得台港是坐同一條船,不希望台灣受到自己經歷的傷害,還好大多數台灣人的眼睛雪亮。」也有台灣人告訴暴走媽,是反送中讓他知道怎麼做選擇。

現階段最大難題,是夫妻倆國語不夠流利。她常在Facebook分享種種語言不通的趣事,「買飲料」說成「買燃料」,買「一斤」菜,老闆遞來「一根」;但也臨機應變,接到詐騙集團電話,就用一口爛國語擊退騙子。許多新移民的痛腳,在她筆下讓人會心一笑,搏得不少在台港人共鳴,種種酸甜苦辣,不需再自己獨吞。

移民港人也不再單打獨鬥,透過網路,各種Facebook、WhatsApp和LINE群組交流資訊、幫忙代買東西、慶生過節、有車的家庭帶沒車的出遊。疫情封關期間,許多香港家庭分隔兩地,群組還會邀請獨留高雄的香港人聚餐,消融寂寞感。

這群新一代移民,期許融入台灣社會,學習及欣賞台灣文化,避免比較香港和台灣,要幫助台灣發展及更國際化,同時不忘家鄉,有機會要回饋香港。暴走媽常在Facebook分享台灣的香港人餐廳,是思念家鄉菜嗎?她說倒也不是,在異鄉創業艱辛,她把資訊整理出來給更多人看見,這是她目前能力所及。

今年9月,暴走哥升上小學,學習香港教育裡沒有的注音符號,暴走媽則剛考上台灣的機車駕照。種種適應與學習,他們還在站穩腳步,無論未來有時風雨有時晴,全家在一起,有彼此就不孤單。

身為台灣職場新鮮人,Esther仍在揣摩台灣主管口中的「OK」究竟是什麼意思。她前一份工作是網路編輯,某天把寫好的文章給主管,主管回覆「OK」,在她認知,這代表不錯、過關了。後來才知道,主管的意思是還可以進步、不算很好。

「(主管)他會包裝成比較圓融的一些話,香港人就會直接說『我覺得這不行,你要去改』,或『這個文章很差、很爛,你要換』。」台灣人以為的委婉體貼,反而讓Esther抓不到那條OK與不OK之間的線。

Esther讀高中時爆發雨傘運動,那時她是觀察者,游離在事件外拍照、記錄。2016年畢業後選擇到國外讀書,同時錄取台灣淡江大學與韓國高麗大學,覺得台灣距離近、社會友善,於是選擇台灣。

雖只隔一個海峽,來台灣後,香港似乎遙遠起來。直到2019年反送中運動,香港驟變,Esther開始積極關注、轉發香港新聞,暑假與朋友回香港幫忙聲援。「那時有的人選擇休學留在香港,有的人選擇回台繼續念書。」

Esther是選擇回台灣的人。但現在的香港僑生,不像幾十年前一入學就能取得台灣身分,而是畢業後簽證到期,沒找到工作就得回去,求職有法規限制,遇到疫情更雪上加霜。她很為難,覺得香港需要年輕人,中大、理大事件後,朋友卻都力勸她待在台灣。她一度猶豫,不過當港版《國安法》通過,她覺得自己回不去了。

問她香港與台灣生活最大的不同,她說在台灣住久了,回香港就覺得什麼都很擠。她現在與男友住在淡水的30坪兩房一廳,看出去是沙崙的海岸線;回到香港,看出去是對面鄰居的廚房,很不習慣。

那麼香港與台灣,哪裡是「家」?Esther不假思索地說,以前香港人幾乎沒有家鄉的概念,2008年北京奧運,有人試圖帶起身分認同,但對大部分香港人來說,香港就是香港,對某些人而言,只是生存的地方。香港有保留皇后碼頭等本土化運動,只對少數人產生共鳴,更多人覺得「拆啊,只是有點可惜」。

她認為香港對社區的概念很散,基本還是個人主義,台灣人在國外有同鄉會,香港卻組不起來。「你問香港人的身分認同,他們會覺得沒有認同,覺得我是我,我不是什麼人,」直到2014年雨傘運動,才有香港是我家的概念,在反送中達到高峰。最近一個新觀念慢慢成型──不管去到哪裡,香港還是我的家,「問我家在台灣還是香港,我覺得是香港。」

家也在共同語言與集體回憶裡,Esther的男友是香港人,兩人能共享相同的「哏」,這些哏沒有共通文化背景,或代換成別的語言,就會失去精髓。一如她不懂「永和有永和路,中和也有永和路」有趣在哪,讓她與男友笑歪的廣東話哏,台灣人也聽不明白。

在台灣安身了,家的記憶仍無法取代。Esther的男友習慣晚睡,有時念書或打電動到一半,突然冒出一句「我好想下樓」,他在香港的家,樓下半夜總有碗仔翅或魚蛋小販。不過在凌晨2點的淡水,暖胃的途徑,只有樓下的7-ELEVEN了。

(閱讀英文版,請點:So Close Yet So Far: The Immigrant Experience Of Hong Kongers In Taiwan。)

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。