18歲抱著「教育大三通」想像赴港,在香港大學就讀經濟系,那時的江旻諺曾經想望在亞太金融中心成為一個有競爭力的青年,進入一個大市場,卻沒想到意外搭上香港本土政治認同的追索之路,成為港大學生會重要刊物《學苑》的副總編輯,也是第一位進入《學苑》的台灣人。他在香港4年,經歷傘運,跟著香港青年一同探索中港之間的矛盾;也開啟「轉譯者」角色,將史明、公民抗命等經驗分享給更多香港人,在反送中期間不斷串起台港兩地人脈。

到香港讀大學的台灣學生,從10年前的不滿百人,到2019年突破千人(註)。台生赴港念大學,多數是提前拼履歷,畢業後進入香港金融圈與商界,或以香港為跳板到他國發展。但24歲的江旻諺返台後成為「台灣公民陣線」及港人在台公民團體「香港邊城青年」發起人之一。像他這樣有著雙邊經驗的在港台生,在這些年香港劇變的過程中察覺了什麼?又在努力什麼?

以下為江旻諺接受《報導者》專訪紀要,以第一人稱口述方式呈現。

我高三那年(2013年),到中港澳升學是很熱門的議題。香港的大學很積極招收台灣前段班學生,以港大來說,每年10月就會到台灣的高中舉辦說明會,學生可以先提申請,學測成績出來再面試。我去了說明會,但當下懵懵懂懂,沒遞申請書,不過篤定的是,若想到海外升學,家裡沒資源讓我去歐美國家。

雖然後來也面試上台大社會、歷史、哲學系,這些其實是我更感興趣的,但最後沒去讀。那時對生涯規劃有自以為務實的考量,不確定念其他人社科系的前途在哪,一度抱持「教育大三通」想像,認為台灣還是得跟中國有互動,而香港是個靈活的位置。在香港讀經濟系,未來就留在那裡的金融或商業圈。

去香港前,我沒有帶著很強的、一定要做些什麼的執念,反而是到那裡後,漸漸摸索出自己想做什麼、不做什麼。捲入香港社會運動,也是自然漸進的過程。

我高中時參加台灣科技部辦的「高中生人文及社會科學營」,因為營隊朋友開始認識華隆罷工、大埔案,但沒像他們跑得那麼前面。太陽花運動初始,我在學校辦反服貿論壇,也和人社營朋友去反服貿遊行,但那時就是圈外人,對社運人際網路不熟,想關心也不知道從哪切入,直到去了香港。

加入編委會,要通過兩輪面試,學長姊把第一輪面試辦在金鐘的陸橋上,圍一圈漫談香港社會與政治,底下是滿滿的佔中人群。2014年開始,香港年輕人對台灣處於「模仿和競合」的狀態,他們問我許多太陽花的事,現場最多的討論是:為什麼人家進得去立法院,我們進不去立法會?

第二輪面試,我被問到:「如果中國民主化,台灣要不要跟中國統一?」我當時回答,民主的目標,是要達成一個共善、共同成長的社群,這社群有歷史積累的過程,但我們不曾跟中國人討論或經歷這些,所以我認為我不需要回答這個問題。

其實台灣已經走過需要爭論這件事的階段,我們支持中國人要有民主,但已不帶著大中華主義心態。但在那時的香港,中國民主化還是滿主流的討論,香港老一輩談一國兩制,背後意義是民主回歸,香港應該引領中國走向民主,50年不變,是因為中國可以追上香港。年輕一輩則認為要認清現實,就算中國民主化,香港還是要做自己,無論高度自治或獨立,都要有自主自決的權利,一個民主化的中國若帶著強烈的狹隘民族主義,對香港很危險。

台港就像站在歷史鏡像的兩端,香港人這幾年抵抗中國因素入侵,會對照台灣歷史,看能做些什麼。香港朋友對台灣人的好奇,比台灣人對自己的好奇還多。

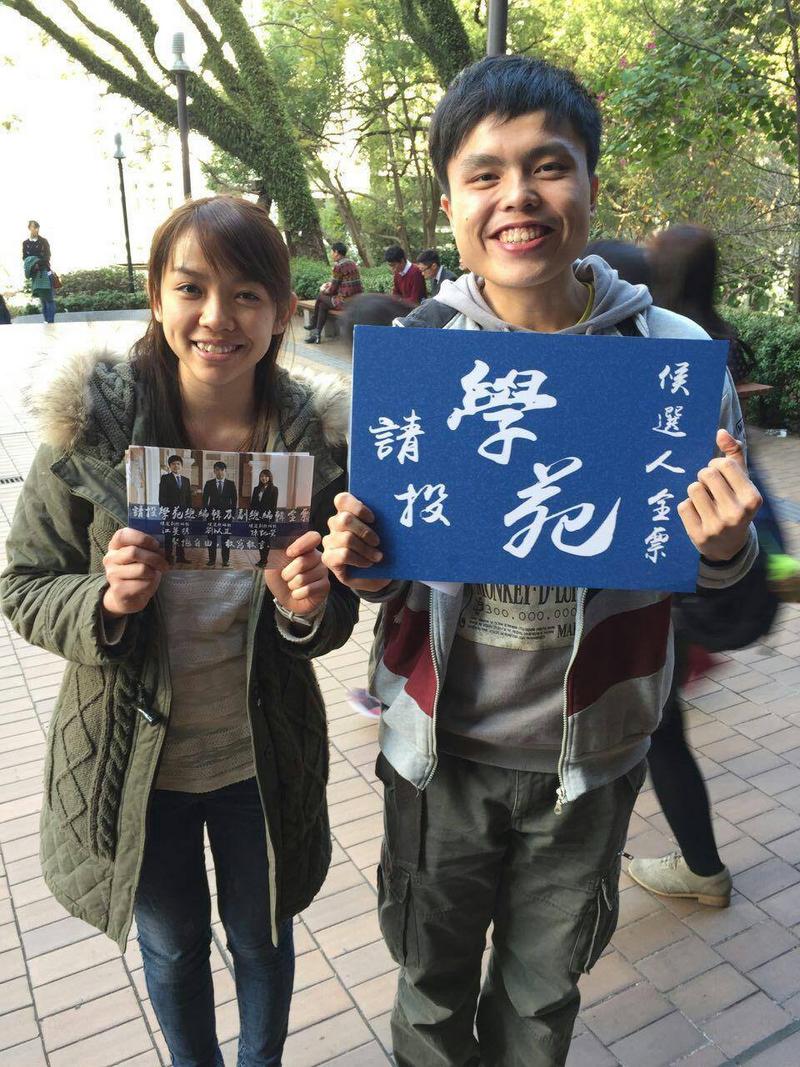

港大學生會是獨立於學校外的法人組織,歷史與財源都很雄厚。《學苑》每年有相當於新台幣100萬元的預算,一期能印6,000本,內容包括新聞、專題、文藝與專欄,也會將文章輯錄出書,媒體常跟進我們的內容,對香港社會有影響力。

我和另一位同屆台灣同學,是《學苑》創立60年來頭兩位台灣成員。多數台灣學生到香港念書,都是為了投身金融界,加入《學苑》是風險很大的事。那位台灣同學是文藝版編輯,既打算進金融業,又想做刊物,於是用筆名寫文章,非常低調。

我和《學苑》夥伴會到運動現場採訪,像是反水貨客、港大副校長任命事件、傘運後流動式佔領的「鳩嗚團」等。苦惱的還是因為語言問題,得靠同伴不斷幫我翻譯,無法在現場有所發揮。於是他們寫新聞,我寫評論,內容包括討論中港澳關係,比如2014年的香港,對中國都稱「內地」,我就寫不要講內地、大陸,應該要講中國,這是香港宣示自己作為一個主體,可以在意識上最清楚的表示。現在很多香港人已經不講內地,改稱中國了。

我創了一個專欄,邀中港台同學針對同一議題發表意見。為凸顯不同體制下長大的年輕人有哪些不同思考,我會標註作者的地域身分,一位我邀稿的中國學生,堅持要我用「大陸」標註他,不能用中國。這位朋友支持民主,送過我中國自由主義的書,但我們來回1萬多字的email溝通無效,他最後寫「我很抱歉用飛彈對著你們,但我不會退讓」,就撤稿了。在中國民族主義情懷下,就算對方是自由主義者,對維繫中華民族想像的價值選擇,遠大於支持香港與台灣的自由民主。

我們這屆《學苑》幹部,從上任開始就反覆討論要不要繼續探討香港民族的概念。前屆都已經在《香港民族論》中討論這麼多,還有什麼可以談?

台灣的大學刊物,較著重藉由訪談探索多元小眾議題,我曾試著在《學苑》這樣做,但當時的狀態完全不允許,因為我們一定得回應運動現場的情緒,要讀很多理論,試圖解釋香港現狀,不得不去思考時代感很重的問題。學者沒做,就是由學生來做。

我不斷被《學苑》夥伴帶進運動現場,這群香港學生,每天都在回答自己和上一代有何不同。這個命題在台灣沒那麼迫切。台灣比較安逸,也比較幸福,但這其實是我們要想清楚的。

我比較沒有語言天分,一些台灣同學大一就會講廣東話,我是到大三,某次和香港朋友吃飯,發現他們說的笑話我聽得懂,才感覺「啊,終於落地了」。

雖然到大四才講得比較流利,但會講廣東話,對事物理解就不用隔一層,也能夠真正從對話中接收訊息,不管是與香港人相處,或是我觀察香港人,至少我可能同步接收到資訊,特別是在工作會議中不會慢半拍。另外,會講廣東話也才真正能夠參與決策,而不全然是被諮詢的角色。

這讓我從一個觀察者走進社運圈,不過這個時候,香港的政治氛圍已經沉寂下來。

低迷氣氛持續到2019年初,那時我已經回台灣,和一群公民運動者成立「台灣公民陣線」。1124剛選完,很擔心隔年總統大選會是親中政權上台,我們進行社會對話,那脈絡比較接近台灣要救亡圖存。

有朋友提醒我留意《逃犯條例》,但說來慚愧,起初我的反應是「中國又來了」,當然難過,但中國什麼手段都不意外。結果6月9日百萬人上街,那瞬間真是有種搖滾感,等你們這麼久,這麼多年輕人倒下,香港人終於醒過來了!台灣NGO對這個議題的動力都很強,我透過台灣公民陣線把大家一起拉進來呼應。

繼平是《學苑》前總編輯,也是大我兩屆的學長,很穩重、思路清晰,是在香港學者的缺位下,為香港年輕運動者提供論述的核心角色。他除罩讀宣言,我們很訝異,覺得有點不像他,但如果沒人出來定調,這場運動就很容易被抹成暴動,於是他去補位那個角色,讓五大訴求成為運動的核心。

其實那天討論要不要衝立法會時,我心裡想,當時沒有要二讀什麼法案,衝進去也沒什麼議程能作為槓桿施力。但當繼平讀完宣言,我真覺得那意義非凡。

七一之後,民間團體接起港人庇護工作,幫忙找資源、找錢,但沒有法源與公權力,很多事無法協調。對庇護機制,我們起初想修訂《港澳條例》,使其準用《難民法》,不過無論台灣或香港端,都清楚其中的爭議。各團體協商後,最終只喊出「庇護機制,刻不容緩」。雖然民進黨等政黨有連署支持,老實說,沒喊出具體的庇護機制要怎樣,對民進黨的壓力很小。

我實際能做得最好的功能是「轉譯者」。台灣民間跟香港聯繫很深,很多人都待過香港,我剛好近期在香港生活過,能幫忙快速溝通,讓兩邊較不會造成誤會,誤會也較不會造成傷害。

所謂轉譯,包括觀念上的轉譯,像是對港人說明台灣政府的對港政策,但主要還是把台港之間的人際網路牽起來。傘運時曾有在台港生想站出來,但這個脈絡在傘運結束後完全消失。去年6月,在台港生成立關注組,為了不讓這波更大的能量散掉,大家決議成立在台港人公民組織「邊城青年」,我也和他們一起。

邊青成員30人,約20到30歲,有學生也有社會人士,共通點是對台灣政治場域陌生、沒有社運經驗的素人。我和邊青的互動有點像在培力,從辦遊行的行政程序,到議題的回應時間點、背景研究、想口號、模擬記者的提問、與其他NGO串連等。畢竟他們將成為在地社群一分子,而我從香港接觸到的政治論述比他們多很多,提供這些概念是我該做的。

我會參與一些決策,但不是全權主導,通常是他們有困難,我給意見,讓事情運轉下去,也讓他們和台灣的群體融在一起。過程當然高風險,港人會隱藏足跡,不留下任何指涉身分的文件。

現在邊青已不是素人,有成員想全職投入NGO工作,也準備立案。但成員還是有客人的感覺,覺得自己不能要求太多,要講讓台灣人喜歡的話,不能讓台灣人討厭。這麼一來,在台港議題探討上會容易打高空,光講我們要追求民主自由、台灣人很好,不會進到具體政策。這是不健康的,也不會彰顯邊青的主體性。

幾乎所有在台港人都擔心自己成為黨派花瓶,邊青也在每次接到邀請時討論很久。他們不希望在各種團體或政黨需要香港人時扮演一個香港人,而是在台灣議題、台灣對港議題中有自己的主張與分辨,並且有政策推進的效果。

這就會進入台灣的政治歷程,不再只是民眾支不支持「香港議題」而已。要朝這個方向走,需要足夠政治能量與研究能量,我不確定自己做不做得到,但會盡我所能協助。

今年在自由廣場舉辦的六四晚會,雖然無大台,但參與人數多了好幾倍,其中包括許多肅穆舉著「光復香港,時代革命」、「香港獨立」旗幟的香港人,港人參與人數之多,是以往不曾見過的。

這些人當中,可能包括來台尋求庇護的香港抗爭者,雖然也有中國海外民運人士在場,但那場合給我的感受,彷彿六四的主體被抽換,現在走在最前面抵抗中國專制政權的是香港人。

解封後會有更多港人來台,陸委會的人道救援方案,要盡速明朗化與落實,公民團體也已向政府提出具體的民間版庇護草案。台灣青年能做的,是串聯國際青年組織,和各國的港人社群合作,例如共同調查中國滲透的危機,對中國形成具體的政治壓力。全球已經牽起抗中的策略聯盟,台灣和香港,要一起站在最前線。

註:由於國人赴中國就學無須經教育部核准或備查,香港也沒有官方統計的台生人數資料,教育部直至2019年反送中運動時,才由教育部駐港人員向香港各大學校院調查在港台生情況,得知從2017到2019年,台生在香港就學的總人數分別為685、858、1,021人。而根據香港「大學教育資助委員會」統計,2010年在港台生人數為76人,9年來成長10倍,2018年突破700人。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。