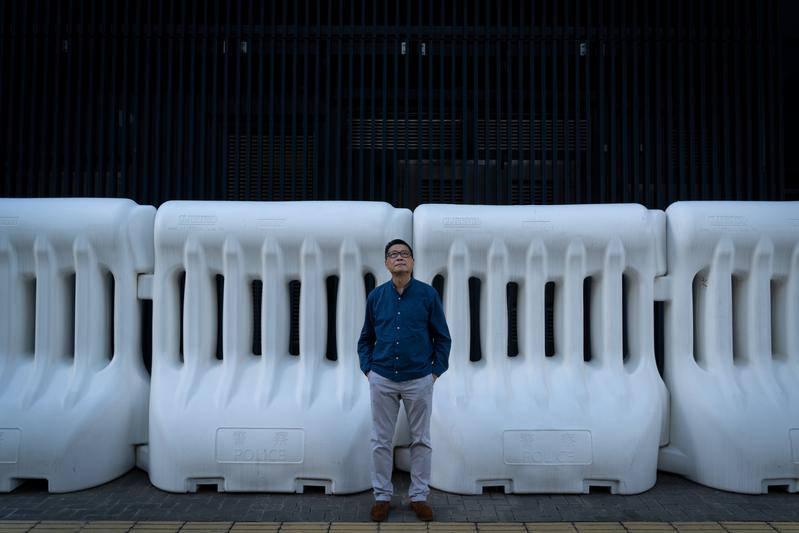

今年3月,當「佔中三子」之一的陳健民服刑期滿出獄,他已認不出記憶中的「good old Hong Kong」。發起佔中運動,讓他背上「串謀犯公眾妨擾罪」、「煽惑他人犯公眾妨擾罪」兩項罪名,入獄11個月。《逃犯條例》修例的爭議在香港點燃世界矚目的抗爭怒火,歷經COVID-19疫情依舊悶燒,而這位長期推動公民社會發展、抱持實踐主義走入人群的社會學者,目前只能藉著朋友們的信件、著作、口述、網路影像、與抗爭者的對談,拼湊並研究這段被迫缺席的日子。

反送中運動週年之際,中研院社會學研究所邀集台港等地學者舉行「反送中一年後:台灣以及國際觀點」工作坊,陳健民應邀出席,回顧香港社運史,並以自身經歷提出反思和展望。他認為,香港已來到反抗的時代,未來可能轉向多元領袖領導,抗爭形式也更趨多元。對多數港人而言,抗爭將持續去中心化,以黃色經濟圈、捐款等「每日抗爭」(Everyday Life Resistance)形式體現在生活中;勇武派轉入地下,且更具組織;而絕大部分的行動號召,是透過網路進行。現在的香港已是一個大監獄,香港人要學習的,是如何在其中保持理智。

服刑前,陳健民自中大退休;入獄326天,讀了50本書,第一本就是《百年追求:台灣民主運動的故事》。他大學時受台灣的美麗島事件影響,開始對台灣民主化歷史好奇,讀完這套書第三冊《民主的浪潮》後,在扉頁寫下「驚心動魄」。閱讀讓他感受不到監獄高牆,身為教育工作者,他也準備組織學者,協助關押的年輕抗爭者完成學位或繼續學習。

《報導者》採訪陳健民,並整理他於中研院工作坊分享的英文簡報「香港2019自由之夏:在歷史脈絡下的個人反思」和Q&A問答。以下為陳健民接受《報導者》專訪紀要,以第一人稱口述方式呈現。

得知港版《國安法》通過,心情像從小監獄進到大監獄。

我多年來往返大陸與香港兩地推動公民社會,在大陸期間,精神總是繃得很緊,在高壓環境下工作,但每當回到安全有制度的香港,感覺就放鬆下來。《國安法》通過,心中那股安全感立刻消失,又回到在大陸工作的感覺。

身邊朋友們的反應比我更強烈。反送中期間,許多年輕人被當街攔下翻包,看到身上帶著文具刀片,就算目的不是傷人,仍被捉走。當我和朋友們在通訊軟體的私人群組聊天,有人說道,這麼一來,他辦公室裡的「危險物品」可多了。這是玩笑話,但立刻有朋友回覆「你最好delete(刪除)吧」。

這狀態像在大陸,一層一層地,先把主流媒體控制起來;接著是比較大的網絡,例如從前還可以在微博討論問題,現在已經不行;第三層是微信,在群組裡講話也給抓了,從公共領域到私人領域都受控制。港版《國安法》還沒實施,身邊的人講話就已經很小心,中產階級談著移民、談怎麼把錢放到離岸銀行,人心惶惶就是這種感覺,比坐牢苦多了。

我這個剛出獄的,反倒是最積極樂觀鼓勵身邊朋友的人。獄中只能看到TVB電視台,看不到反送中實況,我除了看書,還每天慢跑,跑步時不想家人、不想政治,只專注在身體上,300多天跑了700公里,結果現在我身心狀態比朋友還好。

這讓我想起政治社會學家對於「寡頭的鐵律(the iron law of oligarchy)」在民主化運動中是否不可避免的辯論,《政治社會學導論》有言:

「一位真正的民主主義者可能認為,任何形式的寡頭政治都該受譴責,應不惜一切代價避免。但是,允許各派系之間競爭和形成異議組織,卻常因內部衝突而變得虛弱,以致無法在更大的社會群體中實現目標。」

為什麼會有這樣的轉變,我認為是個奧妙進程(mysterious evolution process),仍需研究。我這一年不在外面,還不太有把握能釐清原因,但初步猜想,佔中可能是個轉變的分水嶺。長期帶動社會運動的泛民主派,在佔中之前的動員能力受到懷疑,發起佔中的學者、學生與宗教人士也不是泛民派成員。再說,大型運動當中有許多多元思考,由單一大台領導,容易產生矛盾。而學生與學者組成的鬆散領導層,從是否與政府談判、退場時機等,內部都出現很大分岐,後期也出現「拆大台」呼聲,這都可能促使人民思考不同的動員形式。

勇武派走出自己的空間,卻不去否定和理非的運作方式。多數抗議者仍支持和平抗爭,但最近的調查發現人們同情暴力示威──儘管約40%的受訪者認為暴力程度過高,但有56%表示他們了解人們為何訴諸暴力;約72%的人認為警察使用過度的武力,一半的受訪者堅持認為政府應對暴力升級負責。

勇武派與和理非不攻訐彼此,而是相輔相成。「和勇不分」是反送中最有力的口號之一,也是這場運動最美麗之處。

香港人的文化認同也從1980年代的「香港中國人(Hong Kong Chinese)」漸漸往「香港人(Hongkongers)」的光譜移動。當中國大陸與香港間的邊界日趨模糊,並試圖將《逃犯條例》強加給香港,這在香港人間產生巨大恐懼。北京主導的警察鎮壓日漸加劇,更進一步削弱逐漸淡薄的中國身分認同。

台灣與香港向來有很多互動,與其說彼此學習,更像彼此刺激。2003年香港七一遊行後,台灣人看見香港公民社會50萬人上街遊行,反思台灣似乎還沒有這樣的能量;雨傘運動中,學生看到台灣太陽花衝進立法院的經驗,認為佔中三子太慢了,年輕人要走到前頭去,不給中年人帶動。香港反送中運動,也對今年台灣總統大選造成影響。

高雄人上週末(6月6日)成功罷免市長韓國瑜,罷免行動中喊出「光復高雄」,可見到反送中「光復香港」口號的影響。而這次罷免案給香港年輕人的感慨是,台灣能行使公民權,和平地將心目中不適任的行政首長拉下來,而香港回歸後,大家喊了多久的董建華下台,還有梁振英、林鄭月娥下台,依舊沒用。

在獄中閱讀《百年追求》,帶給我很多省思。出獄後我舉辦一場400多人參加的線上讀書會,主要談這套書,很想把台灣歷史經驗跟香港人分享。

台灣的地方自治,是從日治時代開始,林獻堂等人領銜遊說日本政府、成立台灣民眾黨逐步爭取來的。台灣的民主人士從不放棄藉參選挑戰專制,我也鼓勵香港年輕人參加選舉。就算可能遇到政府威脅打壓,卻也因此讓民眾看見政權醜惡的一面。希望香港人有長遠的眼光,爭取民主不是一蹴可幾,要帶著希望堅持下去。

相對其他西方國家,台灣為香港抗爭者提供較多庇護,也是反送中後香港移民潮的熱門地點。我觀察,不少移民者是將台灣作為一個「太平門(安全門)」,拿到居留權,但仍留在香港工作、抗爭,非常危險時再到台灣,少部分受人身安全威脅的港人才會在台灣直接落地生根。

早年移民加拿大與澳洲的港人社群,現在會透過捐款、遊說影響當地政府對港政策調整等方式,支持香港。這是非常重要的網絡,在台灣定居的香港人,未來也可朝類似方向發展。

對不打算離開香港的人而言,台灣可作為一個喘息之地,像是在台灣選舉期間來觀摩有品質的民主,不然去貓空喝茶、去書店看書,深呼吸再抗爭也好。

港版《國安法》上路後,我想部分香港人的抗爭會逐漸轉為多元領袖領導。勇武派可能轉入地下化,甚至組織性更趨嚴密;另一方面,年輕人開始組新的工會組織,為未來的罷工、選舉和其他行動做準備。

其他的香港人,可能會以「每日抗爭」進行抵抗。像是香港的「黃色經濟圈」,就給人們在日常消費中表達其政治立場的機會,我們家每週都會在一些黃店餐館用餐2至3次。

而在今年的六四,我從網路上看到有遍地開花燭光悼念晚會的消息。今年港府是禁止六四集會的,我心裡也很糾結,畢竟面臨被逮捕的風險。但到了傍晚,成千上百的人湧向維園集會,我住的沙田社區,大家自發性在河岸組人鏈,拿著蠟燭一起唱歌、喊口號,那真是我在沙田居住的人生裡,看過最美的景象。

在這個活動開始前2、3小時,我才接到確定的集會訊息,人們也才慢慢開始聚集,我覺得這也可能是未來的「每日抗爭」活動形式之一,可以很突然,形式也很多元。

這麼一來,我們就看到幾種不同的抗爭趨勢:愈來愈多市民團體更具組織;去中心化的「每日抗爭」則持續落實在大家的生活中;這些組織與活動,會依靠網路來號召。

現在許多抗爭者被起訴,不乏質疑司法體系對示威者不友善的聲音。我不會說香港已經完全沒有法治,但和抗爭相關的案件,會發現有些法官不再遵循穩妥的法律觀點去審判。就算他們沒受到北京的指導,這些法官已開始變得非常保守,他們的心態也影響了判決結果。

我出獄後,陸續和被檢控的抗爭者分享獄中生活,讓他們有所準備。也寫了不少自己在獄中的想法、讀書的看法,即將出版成書,獻給那些在抗爭中被捕的年輕示威者。

除了適應獄中生活,我認為被捕年輕人更迫切的,是正規與非正規教育的維繫。我有個非常初步的想法,希望建立一個平台,協助坐牢的年輕抗爭者完成學位,同時把學者組織起來,與獄中的抗爭者通信,幫忙他們學習。非正規教育部分,或許可為這群年輕人開書單、籌錢買書,讓他們不要中斷學習。

我不會過度樂觀,但香港跟中國是不同的,我們必須反抗到底。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。