2019年6月,因一條準備修訂的法例,引起了一場從來沒有人預計、如此波瀾壯闊的反修例運動(台灣多稱為「反送中運動」)。

身為記者,也是大學講師的譚蕙芸,走進了不同的示威現場,觀察雙方行動,記下了重要歷史時刻,但筆下寫得最多的不是衝突的大場面,而是那些鏡頭不會聚焦的小人物──他們或者是陪著兒女出來遊行的父母、為了支持黃店而改變生活習慣的退休夫婦、大腹便便仍然參加遊行的準父母,又或是因社會運動而收入大減卻繼續抗爭的勇武、衝突之後開車送年輕人回家的義載司機,甚至是不懂誰對誰錯卻又無法置年輕人不顧的Taxi司機。

面對無盡的黑夜,看似暗昧的眾星,愈發閃亮。最終讓人無法忽視。

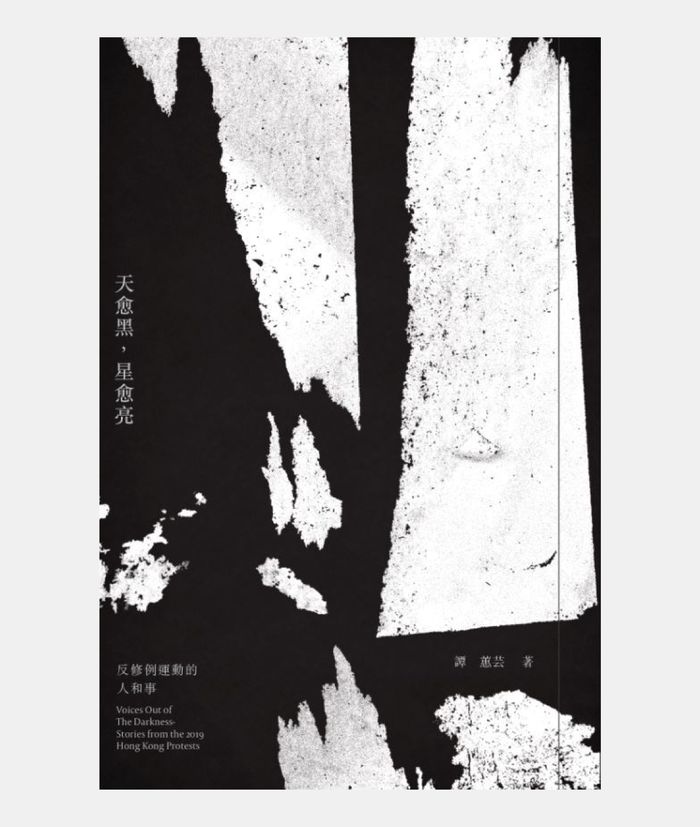

譚蕙芸在反修例運動中的報導,結集為《天愈黑,星愈亮──反修例運動的人和事》一書(台灣銷售點請點此參考)。本文為該書序章,經突破出版社授權刊登,文章標題、部分內文小標經《報導者》編輯所改編。

因為缺席,所以珍惜。

2019年6月初,我在加拿大探親,原以為是平靜的渡假日子,忽然換來每一晚的無眠夜。加拿大的凌晨4時,正好是香港下午4時,每次從夢中驚醒,滑一滑手機,就看到驚心動魄的消息:「一百萬人上街」、「二百萬人遊行」、「有年輕示威者墮樓身亡」、「警方出動催淚彈、橡膠子彈清場」。只不過離開一星期,香港就翻天覆地。

到埗了,不等於抵達。

整整兩星期,我不知道自己如何可以介入這場運動。最初,我參加了和理非遊行,目睹七一示威者衝入立法會。我滿腦子問號,沒法想像香港人如何理解佔領議事堂的行動;我去參加逝世年輕人的追思會,不理解會出現這種愛香港愛得要把生命也犧牲的情懷。

我跟小思老師通話,我發了訊息給她說,「作為一個大人,我不知道可以怎樣做,感到無言。」她鼓勵我:「妳要沉澱一下,過一段時間才可以。『無言』是暫時空白。以我讀了妳的書所明白的妳,妳一定會找到方法、方向做應該做的事。」

直至7月中,記協舉辦了一個捍衛採訪權的遊行,呼籲參加的會員配戴記者裝備上街。那時候,記者的裝備就是反光衣、基本的頭盔。還記得我走進銅鑼灣一間五金舖,磨蹭了很久才怯懦地向店員說:「請給我一件反光衣、一個頭盔。」當時腦裡飄出很多想法:「店員會不會以為我是勇武抗爭者呢?」

那時購買的頭盔,只是地盤工配戴黃色的那一種,回家還要自行裝嵌,我雞手鴨腳弄了一整晚,還用電腦打印出土炮的「PRESS記者」標貼,用透明膠紙貼貼在裝備上。我把頭盔和反光衣收在背包裡,還在彆扭,要不要在大庭廣眾之下,把它們穿上身。沒想到,我的裝備在未來幾個月不斷升級,從地盤頭盔,升格到防撞頭盔,再加上防毒面罩、防彈眼罩⋯⋯。

同一時間,香港正舉行一年一度的書展,我籌備了2年的作品集《文字欲:回應時代的特寫新聞》在這個夏天要出版了。書裡結集我過去10年的採訪心血,包括我在大學教新聞寫作的心得,也有收錄課餘撰寫的人物訪問和評論文章。

新聞寫作這種冷門題目,從來只屬小眾興趣,最初以為讀者只限新聞學生,怎知道碰上反修例運動,一石擊起千重浪,整個民情急速變調,一般市民忽然對「記者」這行業充滿好奇。每次舉行宣傳活動,人頭湧湧,大家都搶著發問,想知道記者如何採訪、如何分辨消息的真假,怎樣做fact check(事實查核)。

我看傻了眼,做了記者近20年,向公眾講解傳媒運作的場合也有好幾十次,觀眾有時呵欠連連,有時更懷有敵意,最常見的批評就是:「記者都是『作故仔』、做『狗仔隊』侵犯別人私隱。」但這一個夏天,記者竟然由人人厭惡的行業,變成為民請命的無名英雄。只不過是一個夏天,香港,真是改變了。

打書的時候,想到自己把書名訂為「『回應時代』的特寫新聞」,我就更沒法安坐冷氣間談記者這份工作了,街道上天天發生的反修例運動,是50年一遇的大事件,我若不出去採訪,如何能「回應時代」呢?於是,書展開幕,我有幾次過門而不入,拿起頭盔,轉而去採訪灣仔一帶發生的集會和衝突。

真正投入記者角色的一刻,在7月14日。

當天沙田有一場遊行,我穿著休閒服在隊伍中走動,跟遊行人士閒聊。忽然人群的腳步急煞,氣氛突然變得緊張,人潮左右分開,像紅海一樣讓出一條走道,有人開始喊:「記者!有沒有記者?」意思是,前面有事發生,需要記者去報導。

我才發現,在現場除了「雨傘」和「索帶」會以這種傳口訊形式尋求支援外,記者也是一種「物資」。我記得那時內心還在掙扎,不斷質疑自己:「我是不是記者?」我雖然是新聞系老師,經常在不同傳媒以自由身形式參與新聞報導工作,也擁有記者協會發出的記者證,卻不受聘於任何傳媒,我是大家理解中的「記者」嗎?眼見附近沒有人跑出來,我慢慢把身體挪近中間的走道。

我開始慢跑,一邊跑一邊從背包拿出反光衣和頭盔,心裡還在猶豫著,還是旁邊一位女士主動替我穿上了反光衣。她安靜而溫柔地替我穿上背心,說了一句「小心一點」,這一幕觸動我良久,讓我感受到從群眾而來的熱切期望,讓我實實在在感應到市民對記者這個崗位的託付。

我想起十多年前,我還在《有線新聞》做記者。2008年,我被派往四川採訪大地震,那場災難死傷人數以十萬計。我去了一個小鎮,採訪當地官員挪用了救災物資,每當我向老百姓介紹自己是香港記者,就得到特別熱情的回應,村民更開車護送我們離開,生怕我們被官員阻撓。

在四川小鎮告別村民之際,近百人包圍我們的採訪車,拍掌鼓勵:「香港記者,請把我們的消息傳開去。」我從未遇過這種狀況,不知如何反應,呆若木雞地站在原地,向眾人點點頭,微微鞠躬,勉強回應。來自人民的期望,好像無形的擔子一樣,壓在每一個記者的肩膊上。

四川老百姓的眼神,十多年來烙印在我的腦海裡。我想到,只會在訊息不流通的社會,面對不公義的社會,人民才會對記者投以這種殷切的期望眼神。沒想過,這種眼神,竟給我在2019年的香港大街上重遇。

我開始全情投入反修例運動的採訪,一切都是新鮮的。高跟鞋、化妝品、筆記簿、錄音筆,這些以前採訪常用的物件,全部可以扔掉。面對槍林彈雨,採訪裝備只能輕裝上陣,我選擇了以一部手機走天涯,但安全裝備卻不能少,半年內我耗用了兩個攀石頭盔、三對爬山鞋、四件反光衣、五個不同型號防毒面具。

我被水炮車的化學水劑給從頭到腳淋濕了一次,被胡椒噴霧直射臉部兩次,被警察推跌幾次,被咒罵「黑記」不知凡幾。除了躲避子彈,也要留意頭頂飛過的磚頭和腳邊爆開的汽油彈。在理工大學那一夜,我和一眾學生記者給警察在防線攔著,被搜身、搜查了隨身物品,並記下了證件再附送幾句辱罵的說話才可以離開。

採訪了半年,我的體重跌至有生以來最低點,個子矮小的我只餘103磅。朋友說:「你瘦得只剩下頭部。」出外採訪前,我像體力勞動者一樣,強逼自己哽一大碗白飯加一大塊肥肉,但是大半天跟著防暴警察賽跑後,體重還是沒法回升。然而這些體能的損耗,始終不及心靈創傷。很多人問我,給水炮車射中痛不痛,我總會答:「身痛不及心痛。」

每一次出去採訪,總會心跳加速,每一次眼前目睹的、耳朵聽到的,都讓我震撼良久。我總以為這一夜應該是最厲害的一晚,怎料隨後總會有更嚴峻的事情發生。多個傍晚,日落的斜陽照亮了正等待衝突的街道,我都拍下了照片,前景可能是一排排隨時出動的防暴警,又或者是戰意旺盛的黑衣人,但我的心情卻是忐忑不安。夜幕低垂,總會迎來意想不到的事,每一個晚上,未到凌晨,都不知道這一天如何完結。

7月21日,在中上環吃了催淚彈數小時,原來元朗港鐵站才是真正的戰場,白衣人空群出動毆打市民。8月31日,在港島從金鐘一直打到銅鑼灣,子彈橫飛,水炮車像洗街一樣,然而真正的衝突點卻在太子港鐵站,速龍衝入站內及車廂揮棍打人。11月17日,理工大學千計黑衣人把鄰近的海底隧道封掉,把進擊的警方裝甲車燒毀,面對水炮車毫不畏懼。凌晨時分,警方宣布把整個校園封掉,威脅要用實彈還擊。

有很多個凌晨,我拖著十多個小時都沒吃過東西的身體回家,但身體疲累,腦袋卻像在空轉,一幕幕畫面,來不及消化。回家之前,我的雙腳會帶我走進便利店,素來奉行養生之道連冰水也不會喝的我,每次採訪回來總要買一罐冰凍啤酒,把它喝光始能勉強入睡。

在如此艱難的採訪環境,如果沒有同伴,根本挺不過來。幸好,與我分享冰凍啤酒的還有一起上前線的記者朋友。在這場運動中,我有幸結識了一班年輕記者,他們不嫌我年紀大,接納我成為他們其中的一分子。他們比我更熱情,更有衝勁,更熱愛香港。在催淚彈之中,在橡膠子彈如雨下的現場,是這群年輕記者攙扶著我,給我情緒上和各種支援,讓我這個「老鬼」跌跌碰碰,裙拉褲甩完成了逾半年的反修例採訪。

多年前,我訪問過著名電影導演杜琪峰。他奉勸年輕人要專注做好一件事,別三心兩意:「與其開茶餐廳賣不同類型的食物,不如開一間牛雜舖,不過你整啲牛雜要好食到死,大家一定要幫襯你!」

我把他的話牢牢記著。在反修例運動現場,有很多人做直播,不少人拍攝影片,一些人做攝影,但專注寫字的記錄者不是太多。警民衝突,勇武抗爭,充滿視覺和聽覺衝擊,按常理以多媒體形式記下來是最好。然而我有自知之明,很多人拍攝比我厲害,亦因為有太多人用視聽方式記錄,我不用重複別人做的事。

多年來,我最喜歡的是「特寫新聞」。之前出版的《文字欲》一書,就是希望推廣這種有質感,恍如置身現場的新聞寫作。它背後有一套理念,希望打破既定框架,提倡人文關懷的價值觀。

最初,我就是以這種自己最擅長的方式採訪和寫作。我把自己完全投進現場,感受不同參與者的處境:不論是示威者、警察、路人、商戶。我看到示威者之間的不同,看到警員之間的差異,看到小市民如何過著他們的生活。

每一個晚上,即使是衝突連連的旺角,同樣是發射催淚彈,同樣是築路障,同樣是警察的驅散行動,那個集體情緒、參與者的眼神、人群裡的氣氛,總是有點不同,即使只是那麼的一點點。我嘗試把在現場吸收到的不同觀感資訊收集下來,用文字再呈現。8月初,我曾經這樣寫:

「情緒有一種真實,而且每一秒都不同,像流水。我想把現場的氣味、氣氛、能量,盡可能吸收,像一塊海綿。」

現場是神聖的,到現場如同接觸了活水之源。即使反修例運動的現場繁多,最頻繁的時候如同煙花一樣,於不同地點同時爆發,我也希望親身去體驗。

7月21日,元朗白衣人襲擊市民時,我沒能夠即時趕到現場。翌日,我親身到訪,在空無一人的車站裡,雖然血跡已被抹走,但我仍駐足細看,只要看得仔細,現場還是存在的。我寫道:

「玻璃上留有大量的掌紋和手指印,有些有汗跡,有些手掌很大。我在空無一人的站內慢走,這些指紋和手掌,遍佈站內每一個角落,彷彿告訴我昨天的襲擊如何瘋狂,走避的人如何驚恐。套用一句香港網民的潮語:『這些手掌印,有聲的。』」

8月31日,我沒法處身於太子站,然而命運之神把我帶到油麻地站,讓我登上那一卡衝突過後的凌亂車廂,我寫下了這些觀察:

「至第三卡車裡,畫面就最令人不安⋯⋯衣物之間,有多張紙巾,均染滿鮮血,鮮血有濃有淡,地上遺下了衛生巾、嬰兒尿布(急救員有時會用這些作止血之用)。近看,可見港鐵那些銀色的金屬座椅上,清晰可見黏滿了一滴滴的血水,或許是洗傷口時從傷者身上濺灑出來。」

有人說,我的文字裡有熱情,亦有人說,我的筆桿冷靜得像手術刀。或者這樣說,若要我寫一個報導表達「游泳」是什麼,我不會甘心只是站在泳池旁邊觀察,我要跳進水裡親身感受一下那種冰冷和濕潤,用皮膚和鼻孔去把水底那種黏膩清爽窒息稠厚自己感受一次,再爬回水面告訴你,游泳到底是一回怎樣的事。這是我在年輕的時候,在研究院讀書時,學習到人類學的民族誌調查方法教曉我的。

人類學也常強調,沒有所謂完全獨立於田野的研究者位置。

任何人都會說,記者應該「中立、客觀、報導真相」,甚至有一個說法,記者應該像牆上的那只蒼蠅(fly on the wall),彷如隱形人一樣記錄發生過的事,不加入個人感受。且不去討論所謂完全不涉價值判斷的「客觀、中立」是否存在。我卻想起11月11日,西灣河發生的一件事。

當日早上,有警員在西灣河開了三槍實彈,擊中一名正在堵路的19歲學生,全城嘩然,大量記者湧到場採訪。現場拉起防線,警方派人到場調查,圍觀的市民怒氣難下,有人再次堵路,大批防暴警察隨即出現。警察沿英皇道向東推進,記者隊伍在行人路上緊跟拍攝,「呯!呯!呯!」防暴警的槍枝射出連環多發催淚彈,煙霧升上半空,籠罩著附近的樓宇。忽然,我耳邊傳來一位中年男士的慘叫:「唔好呀!」他失控地喊著,我尋找聲源,來自一位中年男記者。他面容扭曲,滿面淚痕跟警察理論:「我個女在樓上呀!我個女在樓上呀!唔好射催淚彈呀!」他差點跌坐在地上。後來才知道,這位記者爸爸住在樓上,女兒剛好滿月。

當時我腦袋空白一片,如同採訪反修例多天的狀況。我告訴自己,我是專業的,情緒的事暫且擱一旁,先做好手頭的採訪,勸說自己,不要想太多。直至兩個小時之後,我乘車回到中文大學,目睹警察衝進校園,在我眼前拘捕中大學生。

我情緒像決堤一樣,胸口感到有東西在翻滾,我也想大喊:「唔好呀!我是這間學校的老師!」只是用了最後的理性,按捺著沒有發聲,但我比平日走得更前,追著警察拍攝,直至被推跌。我在中大讀書、任教了15年,直到這一個下午警察攻進了校門,把催淚彈射進校園,我忍不住心中的盛怒,我想起剛才那位記者爸爸。不忍,自己的家、自己的孩子受到傷害。

當天回家,我咬緊牙關,寫了關於警察攻入中文大學的報導;30個小時之後,中大發生了二橋之戰,我全身中了水炮車的藍水,草草抹身後皮膚仍然刺痛,凌晨5時我在中大的辦公室不願休息,趴在書桌上寫完了中大校長吃催淚彈的文章,心裡才放下了重擔。按下了「發送」掣,兩篇文章流入了公海,閱讀率打破了紀錄,每篇文章接觸到的讀者人數高達250萬。

這場反修例運動,讓每個記者的心情七上八落,文友鄭依依形容得好:「2019 年風高浪急,連帶走在時代第一線的記者也被拋上拋下,波濤高處感激讚譽聲不絕,被捲進海底時則被詆毀為『黑記』。」

我自己親歷了這種「拋上拋下」的狀況。或許是時代的悲涼,大眾對記者時而愛慕,時而憎惡。本書的文章全部來自我的個人Facebook專頁。反修例運動之初,該專頁只有3千人看,半年之後,讀者人數飆升到4萬餘,不少是來自香港以外,包括台灣的讀者。

我深深感受到,群眾對記者的愛戴,好像波濤一樣,把我推送去到一個前所未經歷過的境地。我經驗來自讀者的不同情感,有時是濃濃的愛,有時是強烈的恨。這些圍繞著記者的濃稠情感,是我當了近20年記者,從未經歷過的。這本書收錄的文章,有被追捧為如實紀錄,讓公義得以彰顯的作品,也有被批評成一文不值,甚至被指控為失實誤導的文章。

連月採訪,我體會到在這一段香港人集體情緒繃緊的日子,大家對記者的工作都懷有強烈的意見和看法。有時,大家對記者提供的意見,互相矛盾,例如有人感謝你發文,也有人要求你刪文;有人要求你發布被捕者的臉容讓他儘快得到法律支援,也有人要求你替當事人作匿名處理,以免他身陷險境。很多時候,文章刊出,專頁信箱被炸滿,我要逐一解答大家對新聞倫理的質疑,有時甚至為了回應大家的關注而作出修正。

做到老,學到老。即使是新聞系老師,即使採訪資歷有近20年,也有做得不夠好的地方,讓我從今次反修例採訪中學習到很多。

2019年聖誕夜的旺角,警方發射了胡椒球彈和催淚彈,我靠著一個電箱作掩護。忽然,我瞥見電箱上有人寫了一句英語塗鴉:「Living in Truth(活在真誠之中)」。

看到之後我呆了一下,那是捷克前總統和劇作家哈維爾(Václav Havel)的說話。在極權體制下,沒有人是無辜的,大家都是共謀,因為我們會講出無傷大雅的謊話,變相維護了體制;因為我們習慣長年累月活在謊言之中,要有意識去選擇「活在真誠之中」。而對於體制,只要任何平凡人表現真誠,就成為對政權的威脅。我們要真切檢討,是否每一刻都能面對事實、面對自己,不向自己及他人說謊。

在採訪反修例運動的過程中,我最享受的時刻就是跟平凡的香港人談天。和理非長者訴說自己如何慢慢改變生活習慣,戒掉光顧撐警茶樓,適應吃西餐的黃店;火爆爸爸告訴我,4年前他的店舖因為佔中堵路導致虧蝕結業,他如何由最初討厭示威者,慢慢學懂體諒抗爭者;爽朗的少女告訴我,她如何成功通過考核成為警察,但最後寧可讓父母傷心也要忠於自己的志向,毅然放棄當警員;兩個弟弟是警察的大男人傷心地告訴我,他感激弟弟以往待他的恩情,但這個夏天,親情和公義兩難全⋯⋯感激每一位受訪者的信任,你們敞開了心窗,挖出了私密的傷疤,不介意向我這個陌生人流露自己的脆弱,好讓我記下了一個時代的悲傷,記錄了一個時代的微光。

很多次,我和受訪者在遊行隊伍中談得興起,直至前面一陣騷動,看到催淚彈射出才無奈地中止了對話。然後我會戴上安全帽,在受訪者的祝福中跑上前線。再然後,我看到很多衝突,暴戾,血腥⋯⋯我看到人性的陰暗面,也看到人性的光輝點。

我只寫我親眼看到的。

「不只一次地碰到這種事:在同一個人身上並存著兩種真實面:一種被強行隱藏於地底下,另一種則是充滿時代精神,散發著報章雜誌的味道⋯⋯ 於是,她的講述就成了一種公眾談話,是對著觀眾的演講,不可能深入到她私人的感情裡。所有談話,變成了堅固的自我保護意識和自我審查的結果,而且還會不斷地進行修正,甚至還形成了某種模式:聽者愈多,故事愈枯燥無味,愈顧左右而言他。於是,可怕的事件變成偉大的事業,而人類內心的隱晦陰暗面,一瞬間就成了光明正大⋯⋯ 她跟我談的是一種戰爭:『像跟女兒談心一樣,我要讓你知道,當時我們完全是個孩子,是被迫經歷那一切的。』而為眾人準備的卻是另一種戰爭:『人家怎麼說我就怎麼說,就像報紙寫的官樣文章,用完美榜樣來教育年輕人。』 這種對於人性的不信任,每次都讓我震驚和無奈,這是企圖用理想和信念去偷換真實生活。那些司空見慣的溫暖燭火,其實是冰冷之光。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。