大姊偷渡,為了一尋台灣夢;大哥挖玉,為了一圓發財夢;身為家中么弟的趙德胤,則有個電影夢。一家造夢人、三段夢的旅程,是緬甸華人半世紀離散命運的顯影。

走在台北街頭,和遠在緬甸臘戌的媽媽通微信(wechat),享用便利科技的同時,趙德胤想起小時候在緬甸的落後,常有種空間錯置之感。他這麼形容:彷彿在路上隨時會跑出一個陌生人,攔住他的去路,跟他說16歲的那場僑委會考試分數算錯了,來台灣讀書的應該是另一個人。

一切要重頭再來,趙德胤來到台灣以後的種種成果,包括今年的金馬獎年度台灣傑出電影人,通通要一筆勾銷。

「你命運裡的一個小小插曲,都會改變一生。」趙德胤說。

如果16歲那場考試算數的話,在我眼前的趙德胤,可說是功成名就了。2014年《冰毒》參加柏林影展,並代表台灣角逐奧斯卡外語片,2016年《再見瓦城》去了威尼斯,得到歐洲電影聯盟大獎,並在年底的金馬獎入圍最佳劇情片、導演等6項。雙喜臨門,趙德胤的另一部片《翡翠之城》也同時入圍最佳紀錄片。

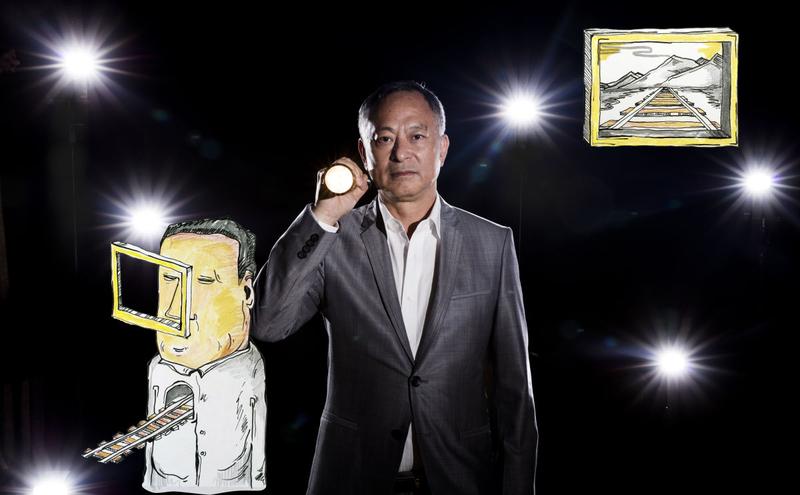

16歲來到台灣,今年33歲的趙德胤,在台灣生活的時間,剛剛超過了在緬甸的歲月。他的膚色,比我2年前採訪他時要白了許多,也瘦了一大圈,參加國際影展時,常有老外追著他喊Tony Leung(梁朝偉)。在宣傳公司的建議下,上通告時他開始將自己打理得有型有款,一件講究質料的橄欖綠皮衣,低調的黑色衣褲,僅一條白邊鑲在高統靴底部,像踩著一道閃電,隨時要以光速前進。一身潮服,對於生活簡樸幾乎不買東西的他,已幾近奢華。在他身上,緬甸的痕跡越來越淡薄。

前3部長片的製作成本都在50萬元以內,拍電影像是散兵打游擊。《再見瓦城》首次有了3千萬的資金,也用具票房的柯震東當男主角,加上林強的配樂、杜篤之的音效、泰國名導阿比查邦的美術班底,劇組人員從以前的小貓兩三隻,膨脹到上百人的團隊。

借了東風,萬事俱備,趙德胤這次要講的是,大姊的故事。

「劇本我早就寫好了,《再見瓦城》是實質意義上的處女作,劇本第一稿叫《蓮青》,是用寓言故事講我大姊早期偷渡到泰國,從邊境鄉村到曼谷有十幾道關卡,需要各種證件。」

如戲中由吳可熙飾演的蓮青一樣,泰國只是大姊的中繼站,台灣才是夢想地,跨越邊界偷渡到泰國的緬甸華人,多有個台灣夢。《再見瓦城》中非法緬甸移工的角色難尋,趙德胤印了徵人啟事,到全泰國非法勞工的聚集地去貼,來了上百人,試鏡變成聽故事,「有個臨演阿芝,對著鏡頭可以講兩個小時不停,講她以前在餐廳打工喜歡一個台灣男生。她以前沒演過戲,第一天開拍就可以來個大特寫,我只要跟她說,妳想想去不了台灣,她就會控制不住,淚流滿面。」

趙德胤的大姊,後來取得泰國身分,終究沒有去成台灣,台灣夢的最後一哩路,由家中最小的弟弟接力完成。當時到台灣花的仲介費,在緬甸可以買一棟房子,而原本趙家在緬甸,住的是最貧窮的泥土地、竹片牆、茅草屋頂,隨便一次大雨,都可以將整間房子沖垮。

「我來台灣的那筆錢,很大一部分是大姊出的,80%是她出的,她那時候在泰國存的錢幾乎全部給我。」

在釜山、柏林、威尼斯、鹿特丹等影展,趙德胤有另一個通行於國際的名字:「Midi Z」。「Midi」是咪弟、小弟弟的意思,家鄉人都這麼叫他,「Z」是英文趙「Zhao」的簡寫,是26英文字母的最後一個,恰巧與他的排行一樣。

在緬甸這個貧窮的國度,在家中的排序,像擲下一把骰子,關乎著命運的走向。

抗日戰爭時,在中國有大批軍人被派到雲南修滇緬公路,趙德胤的祖父是其一。國共內戰時,祖父、父親從雲南逃到緬甸,趙德胤在緬甸出生,祖父開過鴉片館,父親是沒有執照的中醫師,百無一用是書生,家裡的經濟都靠母親賣小吃,一鍋一鍋炒糯米,一年到頭的收入買不起一雙耐吉球鞋。

咪弟在家中排行老五,上有兩兄兩姊。在這個赤貧的家裡,初中畢業的15、6歲孩子,就必須出去找活路。大哥是長子,儒家傳統觀念深厚的父親不准他偷渡到泰國打工,於是北上礦場挖玉石。幾年後,大姊、二哥也偷渡到泰國打工。

身為么子,咪弟的16歲較兄姊幸運許多,他只要全心準備僑委會的考試就夠了。母親特別借錢讓他去補習,咪弟卻只顧著和女生約會,或者和一群不愛讀書的朋友鬼混,讓家人傷透腦筋。

「平常沒有太多榮譽感,家裡太窮,考第一名老師永遠不會誇獎我,而總是誇獎家裡有豪華轎車的毒販兒子。我的童年除了那些亂七八糟的朋友帶給我歡樂,再來就是上山挑柴時接觸大自然。」

趙德胤從包包裡掏出一本海明威的短篇小說集,書上滿是摺痕,看似翻了又翻。海明威的小說裡也有一個少年尼克,在叢林裡狩獵、在湖邊搭帳篷釣魚,

「那個狀態很好,看他描述就覺得很平靜,工作滿檔時,看小說能讓你暫時逃離到另一個地方,坐捷運時拿出來看,是一種在車廂裡讓自己跟這個世界隔絕的方式。」

鄉村生活並非與世無爭,在咪弟所成長位於緬甸東部的臘戌,靠近中國雲南邊境,長期是毒梟、叛軍活動的區域,軍火與毒品氾濫。

臘戌所在的撣邦,是緬甸最主要的罌粟種植地,許多提煉海洛因的工廠設置於此,已故的大毒梟坤沙(Khun Sa)即來自撣邦。在撣邦山區種植罌粟的多是窮困小農,直到2013年,緬甸罌粟的種植仍達到5萬7千多公頃。

在這個化外之地,咪弟的童年充滿著光怪陸離,狐群狗黨中,有在中國殺了2個人,逃到臘戌來躲藏的亡命之徒,在臘戌開了一間照相館,咪弟13歲就玩FM2相機。當時他還不知道,影像不只可以拿來謀生,還可以成為藝術,像他日後得獎的那些電影。

有個朋友的家族在山區煉製安非他命,賺了大錢,在窮鄉僻壤,朋友家的名貴轎車綿延數公里,然而同時也有窮困的人家生了病沒錢看醫生。朋友嗑藥嗑得昏天暗地,家人禁止咪弟和毒蟲來往,把他關起來,咪弟不聽,跳窗出去。

「後來我看馬奎斯的小說,和我小時候的經驗一模一樣,但是在當下的人完全不覺得有什麼魔幻。」趙德胤說。

不羈的野馬在這是非之地,終究要跌落懸崖。咪弟13歲那年,有個朋友的親戚從中國走私2把步槍,帶著咪弟和朋友兩個小毛頭到山上打獵,回程時因為肚子餓,想趕著下山,沒走原來的山路,冒險揹著槍走大馬路,那天剛好臘戌軍區總司令出來視察,逮個正著,咪弟等人被上銬帶走。

非法持槍,在高壓統治的軍政府時期,可判重刑。

咪弟家裡窮,連電話都沒有,叫天不應叫地不靈。警衛說明天就要送到40公里外受審,咪弟急中生智,用緬文跟警衛說,明天要考試,請警衛打電話給校長。警衛本來很兇,根本不把犯人當人,但他聽到咪弟一口上流階層所使用的緬文,一時矇住了,照咪弟所講去做,校長的電話接通,咪弟和朋友莫名其妙被釋放。

「人要出事根本擋不住」,多年後趙德胤安穩地坐在台北的工作室,跟我說他如何脫險,「還好父親逼我在學校學好緬文」,父親的士大夫情懷,再窮都要借錢給孩子讀書。咪弟過人的膽識,以及快速適應陌生環境的野獸本能,日後在他拍電影時幫上很大忙,「環境逼得你要學會談判,我拍片時,是很強悍的。」

「14歲那年我大姊寫信回家,說我一直出事情,要我偷渡到泰國,讓她照顧我,要不然就考試來台灣。來到台灣之後,我青春期的躁動就沒有了。」

生於1982年的咪弟,有個歷史的偶然,他生在1962年軍人政變鎖國的20年後,民生凋蔽,遍地貧窮與饑饉。

1982年,軍政府還頒布公民法,唯有在1823年之前就定居於此的民族後裔才能享有完整的公民權。印度及華人移民的後代,無法取得護照或身分證,沒有遷徙的自由。信奉伊斯蘭教的羅興亞人被打壓尤為慘烈,2015年5月,上萬名羅興亞人不堪虐待出逃,在怒海上載浮載沉。

唯有離開,才有未來可言。先出來的大姊,用打黑工的勞動身體,為咪弟一寸一寸鋪好離家之路,「1998年4月台灣通知我考上了,那時候我極度喜悅,終於可以離開緬甸這個國家。」趙德胤說。

《再見瓦城》像是成年後的咪弟寫給大姊的家書,他用鏡頭重走一遍大姊偷渡的幽暗之路,在11月7日受邀回到緬甸公開放映,突破緬甸長達50年的禁映令,趙德胤說:「這部電影在講這個國家多慘,使得人民要偷渡出去,以前這樣的電影絕對不可能放映,這次居然由緬甸的電影局長審批通過,還邀翁山蘇姬來觀賞。」

即使在偷渡多年之後,終於取得身分,惘惘的威脅一直都在,趙德胤說:「演雇用洗碗工餐廳老闆的,其實是我二哥旅遊公司的合夥人,也是緬甸來的華人,這些人都曾經歷偷渡過來要面對證件問題。演到僱用非法員工的戲,他說以前我也是沒證件的人,會不會敏感?電影上映警察會不會看到?我說不會啦,這是劇情片不是紀錄片,而且也不是演這個餐廳老闆沒證件。但他會接著說,我也雇用過沒證件的黑工。」

「拍這樣的電影,沒有來自緬甸的鄉親拍不了,需要他們的磁場來加持,痛苦、故事都在他們身上,他們以前都曾為證件所苦,他們站出來,氛圍就出來了。」

同樣在今年入圍金馬獎最佳紀錄片的《翡翠之城》,趙德胤填補的是大哥16歲離家後的空白。大哥和後來已取得泰國公民身分的大姊、二哥不同,大哥是出不去的人。

大哥是長子,大咪弟16歲,1982年,咪弟剛出生,還未成年的大哥就收拾行囊,身上帶的錢只買得起站票,足足站了幾天幾夜才到玉石礦區。

大哥去的地方是北邊的克欽邦,蘊藏緬甸境內最豐富的玉礦,最大的礦山在帕敢(Hpakant),是世界上推土機密度最高的地方,經年累月開挖,每隔一段時間就會有整座山丘消失。2011年緬甸的玉石出口價格高達80億美元,這些錢大部分落入緬甸軍方手裡。

暴利之下,在礦區工作的薪資卻相當微薄,工頭通常只提供路費,挖了幾年玉石仍一無所獲,是常有的事。這是一場機率低微的賭博,因為前途無望,賭徒仍把全副身家都押下去。趙德胤說:「臘戌的人講起這個地方,眼睛都會睜很大,窮人要翻身,就要去這個地方。這個地方是罪惡之地,都是吸毒、詐騙、犯罪,在那裡毒品很便宜,你會看到上千人在注射海洛因。」

大哥從1982年16歲離家開始,在罪惡之地待了22年。

大哥曾有短暫離開的機會,那是在1987年,大哥離開玉礦,先偷渡去泰國打工,再從中國走私藥品回臘戌,開了一間藥店,家中經濟大幅改善。好景不常,1988年爆發學潮,翁山蘇姬帶領抗爭,接著學生被軍方鎮壓,翁山蘇姬被軟禁,國家動亂,大哥的藥店倒閉,家又回到一貧如洗的原點。

國族的動盪,帶來的是家族的厄運,然而也不全是厄運。2003年,緬甸的毒蟲朋友要結婚,想買DV拍攝婚禮,請在台灣讀書的咪弟代購寄回去。同年遭軟禁多年的翁山蘇姬短暫釋放,下鄉宣講期間遇刺,軍政府禁止媒體報導,所有的攝影器材都不能通關,咪弟只好留著自己用,那是他日後走向電影至關重要的基石,他說:「命運很玄嘛,我怎麼可能有錢買15萬的DV。」

回到1988年,大哥的藥房倒閉之後,逼得母親不得不幫房東運毒,從臘戌搭了3天3夜的火車,運毒到茂岡,可拿一大袋白米。母親為了販毒還找了一個鐵匠打造便當盒,裏頭有夾層,上面裝飯,下頭是毒品,儘管如此,只成功了一次,後來就被捉到。

母親坐牢,大哥為了援救親人,1989年又收拾行囊回到玉石場,那萬惡的淵藪。1994年,大哥在玉石場音訊全無,沒寄錢回來,家裡越來越困難,大姊於是走上了萬分艱險的偷渡之路。

「那幾年寫很多信給你,你都沒回過,為什麼?」 「在玉礦賺不到錢很沮喪,抽了鴉片。沾上了,賺多少錢都沒用。」《翡翠之城》,咪弟問大哥答

2013年底趙德胤跟著大哥重回帕敢玉石場拍紀錄片,當時正值邊境的果敢叛軍與緬甸政府軍作戰,位於戰火區的玉石場於是暫停開採,大哥覺得這是千載難逢的好機會,儘管隨時會被戰火波及,但平時掌握在大企業手中的採礦權終於鬆綁。大哥不像大企業有錢買重機具,只找了一些工人到那裡,一鏟一鏟地挖。

「《翡翠之城》比較直覺地去認識大哥,拍完有比較認識嗎?其實也沒有。他對玉礦還有夢,我從旁理性地看,他的夢完蛋了、不可能了,但他就是一直作夢,我跟我哥講,玉礦沒有夢了,你要面對,他反問我:我覺得你們拍電影才是一種很消極的夢。」趙德胤說。

影片中,咪弟一開始會質問大哥,為什麼要吸毒?在拍攝過程中,趙德胤得了瘧疾,忽冷忽熱非常難受,我問他會為了緩解痛苦去吸毒嗎?他說:「一定會,那個地方我如果繼續待下去,一定會去嘗試。」

「鄉愁、孤獨、失意、貧窮、絕望、戰爭、瘧疾圍繞著他們,寒冷的冬天,潛下冰冷的河底挖玉石,因為水壓,上岸後流鼻血,想家想發財想未來想玉石,想到發瘋,想到晚上睡不著。拿著老闆遞過來的鴉片,慢慢抽著,才能平靜睡著,第二天醒來,繼續潛入河底挖玉石。」《翡翠之城》咪弟口白

紀錄片的鏡頭,瞄準大哥及其他挖玉石的人,鏡頭外遇見軍人來盤查,黑畫面一片,只剩聲音:「他們想要摩托車,對相機不感興趣,花了緬幣6萬,全身而退。」

趙德胤說:「緬甸的叛軍比正規軍更兇狠,非常霸道和野蠻,因為他們沒有國際制裁的觀念。打仗時如果你拿相機去拍照,叛軍會說你是間諜,把你殺掉。這次我們去玉礦拍紀錄片,就是連相機都帶不進去,但有人的地方就有辦法,給錢,找人保護。實際上沒有那麼恐怖,但是出事情就很恐怖,要付出很高的代價,金錢或是生命上的。」

在邊疆戰區拍紀錄片,和大哥潛水下去冰冷的河底挖玉石,哪一樣比較玩命?區分難道只是前者為藝術,後者為生存?

大哥是「出不去的人」,如果排序倒過來呢?如果趙德胤不是咪弟,而是排行老大,要先犧牲自己餵養弟妹。又或者1998年的那場決定性的考試少了幾分,趙德胤來不了台灣,只能留在緬甸,他也會像大哥及許多挖玉石的同鄉一樣沉淪嗎?到底命運賭盤上,被抽換掉的人生,是哪一個?

《翡翠之城》裡大哥見咪弟拍個不停,忍不住說了一句:「拍片的人比我們吸毒的人更入迷。」

在另一個平行時空,家人不懂他的癮頭,一如他從前不懂大哥的吸毒,「金馬獎入圍,我在緬甸的親戚都會說,噯呀,那樣咪弟一定很有錢,一定會有很多獎金,有人會問金馬獎是黃金做的嗎,如果他們知道沒有獎金,會說拿這個獎幹嘛?有什麼用?」

咪弟3歲時,大姊得了腦膜炎,在醫療資源匱乏的緬甸幾乎是絕症,但後來居然奇蹟地康復。家中為了慶祝,做法會請鄰居吃飯,在煮沸的大鍋裡炸肉丸子,難得能吃到肉,咪弟去偷肉丸子,被嚴重燙傷,爺爺用鴉片舒緩他的痛苦,整整躺了一個月才好。

我問趙德胤,有什麼副作用嗎?他說完全沒影響,還是健康長大。但會不會其實,咪弟的鴉片癮頭一直還在、沒斷,只不過不在毒品,而在電影的世界裡。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。