鍾孟宏以寫實自然、以直視的姿態吸引了劉振祥,劉振祥再以他客觀冷靜又敏銳的鏡頭,留住了鍾孟宏電影鏡頭裡外的、這塊土地上人物景況的真實模樣。他們如同星球之間的引力,扣著最適切的距離,影響著、映照著彼此,相惜著彼此最真實的姿態,最後在觀眾眼底掃過一片片難以忘懷的光。

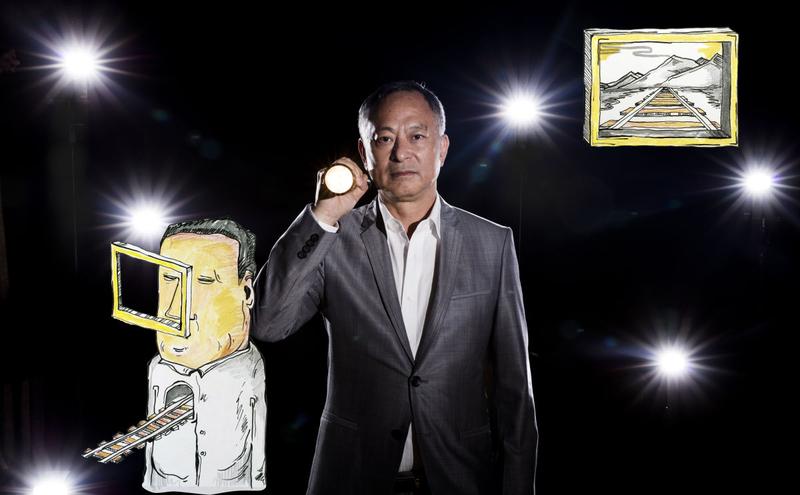

在這一切開始之前,或許是攝影師的敏銳,覺察了我們的拘謹,劉振祥笑了,「聽說,外面都傳他很難搞什麼的,放心啦,不是在片場就都好,他在片場才會是另一個人。」然後,點起了煙,年紀差了兩歲的劉振祥與「他」──導演鍾孟宏,一人喝著咖啡、一人灌著可樂,聊著彼此的一切,聊起了同為踩在這塊土地上、舉著鏡頭不斷創作著的感受觀察。

鍾孟宏不是好約的人。雖然正值最新電影作品《一路順風》的宣傳上映期,但習慣待在同一個地方、在同一個街區生活的如常,卻是他一直很堅持的事,「而且他不喜歡做這些(宣傳),很多都是不得不。」劉振祥說。

劉振祥是鍾孟宏心目中的劇照師唯一人選。從2008年《停車》、2010年《第四張畫》、2013年《失魂》,到最新上映的《一路順風》,他們兩人一路相伴。劇照對於完整一部電影的不可或缺,以及電影導演給予劇照攝影師的全然尊重信任,在他們的組合裡被實現了。在《一路順風》上映的第一天,劉振祥帶著《報導者》踏入鍾孟宏的工作室,我們於是意外成了那「不得不」。

「坦白講,你說劇照、劇照師,在整個電影產業裡,(被)看重的程度有多少?幾張照片發一發,有的甚至沒有,直接畫面截圖就是了。但,你跟像劉振祥這樣的人工作的時候,你會發現他在工作的,不是只提供你一個東西(劇照),而是提供一個在身邊的感覺,講噁心一點,就是在一起,像婚姻嗎?就,當他在你身邊,你會覺得非常安定。」側身對著自大學時代就慕名的、後因廣告工作結緣而相識12年的劉振祥,鍾孟宏如此告白。

其實鍾孟宏電影的完整度毋需多言,不論劇本、美術、音樂⋯⋯,各環節就是到位二字,尤其讓人感動的,是他對待御用劇照師劉振祥的重視,「在他電影片尾的謝幕裡,劇照師的名字總是很前面,很大。」難得自己賣瓜,劉振祥羞得笑瞇了眼。

在《一路順風》中,以一場荒謬運毒過程為經緯,鍾孟宏縮影了在這塊土地上努力求存活的小人物們。或許得過且過但還是搖擺著過了,或許困頓難為但還是挺直著身體行走著,或許身上揹著太多不得已但還是撐抱著尊嚴直視前方,而這一直是他電影裡關照的重點。這也是劉振祥義不容辭成為鍾孟宏電影劇照師的主因,「很多人的電影在賣一個夢,鍾孟宏拍的卻很生活感、很人味,他拍了很多與這塊土地有關係的。」

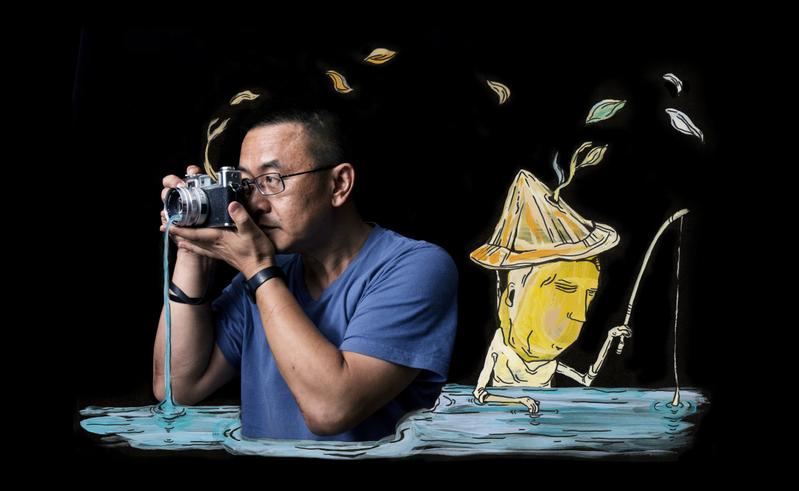

很多人問劉振祥,(攝影工作的)委託是什麼關係?對他來說,拍照的動力很多就是來自接受委託,「委託是種責任,也是強迫自己到現場的動力,到那裡,總得會看到一些不同的。」而鍾孟宏的電影最會創造出某種氛圍,那對劉振祥來說是致命吸引力。

「譬如《一路順風》的西部沿海海岸,有海風的鹹濕味、地層下陷的濕土氣,譬如《失魂》的梨山,有蟲咬,有林間霧氣的濕冷。 他沒有很偉大、很漂亮的場景,那都是很真實的,那就是台灣。」「在他故事裡,隨便拍什麼都非常有畫面,一定會有一些在我想像裡絕對想不到的東西,所以我再忙都得擠出時間去片場看看。你想,如果是偶像劇的拍攝,那每天得花好幾個小時在同一張臉上,只為了塑造一個偶像,那種委託,錢再多我都不拍,你沒有那種泥土的感覺,沒有自然的風味,那就不必了,那種不必我去拍。」斬釘截鐵,那是身為攝影師的態度。

在拍片現場,鍾孟宏是唯一的王,「祥哥是唯一在劇組裡拿相機我不會開幹的!」這聽來像是廢話,惹得劉振祥哈哈大笑,畢竟他的身份就是劇照師。鍾孟宏立刻補充,「台灣現在有種習慣,隨手拍完照就上傳臉書、IG,我真的受不了,在劇組,要是有人拿手機在那邊,我真的會抓狂,因為你根本沒辦法尊重現場所有工作的當下。」

在鍾孟宏眼中,劉振祥的照片就是不一樣,他曾說:「他不同於一般的本土人文攝影師:充滿了對土地的憐惜或是懷有一種隱隱的悲傷。他那極具爆發力的角度,讓照片裡面的人看起來不是單純的可憐台灣人而已,而是讓你在觀看的時候,不會懷有太多情感的包袱。我喜歡這種照片,攝影家應該保留人的狀態,讓觀眾去體察自己的感情。」

不過,有別劉振祥因為抗拒不了沿海風的味道的鹹濕,南部鄉村夾雜農作物生長、牲畜活動氣味的豐厚自然,於是長年透過鏡頭關照著這土地的情懷,鍾孟宏的態度顯得較冷靜,他直言:「我不覺得我對台灣的土地有任何什麼很大的情感。」這句話乍聽有點嚴重、有點冷酷,但他的實際感受,卻可能讓習慣處在溫情關懷視角的多數人驚醒、顫慄。

「80年代的《人間雜誌》,帶給讀者有種回到真實、底層與土地的感受,也記錄很多外省人、本省人的故事,那雜誌感動很多人,但坦白講,我那時看到那東西卻沒有任何感覺,因為在我的家鄉,就是那樣,那只是把我家旁邊鄰居的那些痛苦的生活,搬到一本書裡,然後在書店裡販賣。」鍾孟宏說起了他老家門口直走出去後、鄰旁的某一家人。

「他們就是很辛苦、很難看的活在那裡,家裡每個人都有問題、有狀況,但最大的麻煩,是那個唯一沒有問題的孩子。你想,他怎麼帶同學或未來的女朋友回家?他的同學跟女朋友的感覺會是什麼?然後在更後來的日子,他還過得下去嗎?」他有點動了情,「如果你在報導上看到的,就是你隔壁鄰居的模樣,並沒有更幸福快樂,你難道不會有同情?對這土地沒有憐憫?那該怎麼看待?不是只是客觀就好啊,那是很難受的啊。」

難受著,但怎麼辦?鍾孟宏試圖用很默默的方式去呈現這塊土地的真實,「就讓人家知道,你身處的地方是這個樣子,然後有更多更多的美好的東西,慢慢失去了。常常我們帶很多感情去呈現或表達的時候,往往已經太多愁善感、很文謅謅,但殘忍是沒辦法文謅謅的,殘酷也是沒辦法文謅謅的,殘酷是殘酷的,文謅謅把殘酷弄得太黏濕了,讓人很不想碰、不想看,殘酷,你只要直視。」他說起前輩攝影家張照堂的照片,還有劉振祥的照片,就是他所想的、同一類的直視,「那畫面不是讓我看到什麼故事,而是讓我看到我曾經看過的人的樣子,像是人的痛苦,不是要你去呈現他,只要拍出來,讓我們感受他就好。」

鍾孟宏不是會回頭看自己電影的人,還好有劉振祥的劇照,也許只是一瞥瞬間,無意看見,但就能勾起鍾孟宏已經遺忘的吉光片羽。他曾以「前妻」來形容拍過的電影,而劉振祥的劇照,就是前妻留下的情書,「就在很多你想遺忘的東西裡,她們的信件告訴我,還有一些人在你的內心中默默存在著。」

在鍾孟宏的片場裡,劉振祥的行動沒有邊界限制,那是特權,是自由,也是尊重與一份期盼,「就讓他去拍他想拍的東西,一段長時間累積後,他在現場看到的絕不是過客或旅行者看到的,很多次看著他的照片,我都會想:我怎麼不知道有這角落?重點是,他不只是服務我們,他也幫台灣留下了東西,可能30、40年過去,以後的人看著他的東西會想:蛤,原來這塊土地曾經是這樣或那樣,那現在怎麼變了?後來去哪了?」

關於他們兩人,原來是這樣的:鍾孟宏以寫實自然、以直視的姿態吸引了劉振祥,劉振祥再以他客觀冷靜又敏銳的鏡頭,留住了鍾孟宏電影鏡頭裡外的、這塊土地上人物景況的真實模樣。「他讓我看到了影片(電影)最初衷的東西,」劉振祥說。他們如同星球之間的引力,扣著最適切的距離,影響著、映照著彼此,也如同婚姻狀態裡的兩人,因為價值觀相近,相惜著彼此最真實的姿態,於是安定著彼此,最後在觀眾眼底掃過一片片難以忘懷的光。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。