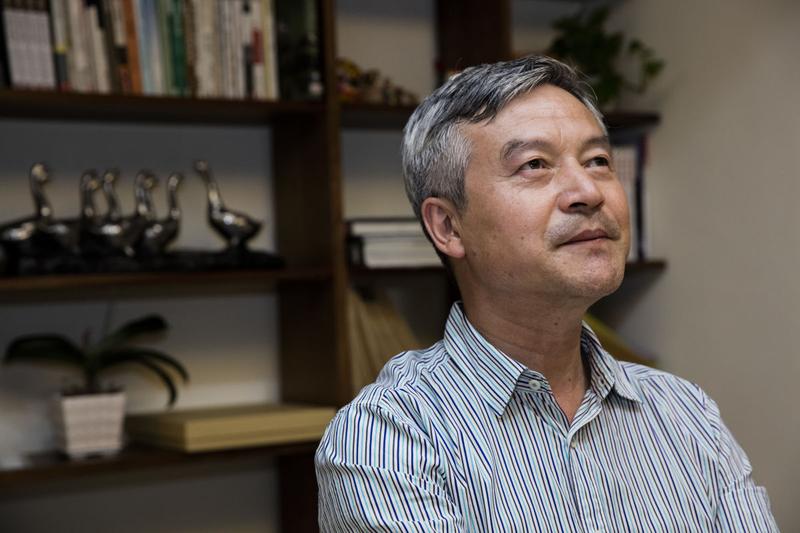

中國維權抗爭紀錄網站「非新聞」創辦人

他自架網站、自力蒐集人民的維權抗爭紀錄,國家抓他坐牢4年。所見所處一片黑暗,卻仍有那麼些人、那麼些隻字片語,發著光。

從監獄出來以後,盧昱宇最常做的三件事是學英語、鍛鍊身體和「曬太陽」。

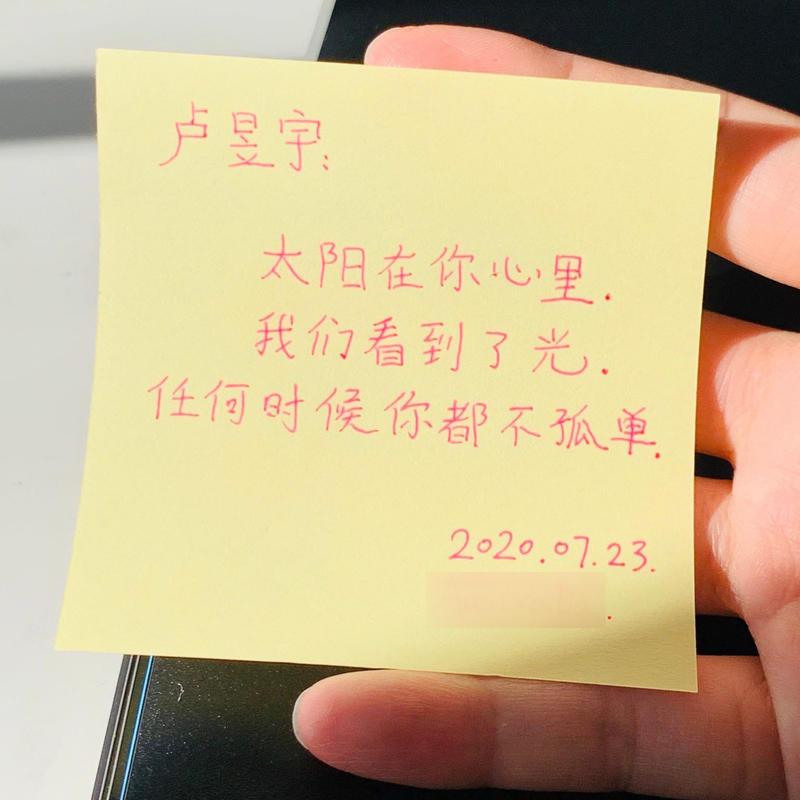

「曬太陽」並不是真的曬太陽。監獄服刑期間,盧昱宇收到了一張匿名的明信片,上面只寫了四個字:「多曬太陽。」出獄後,他想找到寫這個明信片的人,就將它拍照發到了Twitter上,結果被轉發了很多次,關心他的人們也開始用紙和筆寫下了給盧昱宇的話,然後拍照私訊給他。

「多謝你的付出。茫茫大海裡微弱的光對其他灰暗的小島也是一種耀眼的光芒。」 「與其說這封信是寫給你的,不如說是寫給我的痛苦和良心⋯⋯」 「我們一起期待天亮吧,太陽會出來的。」 ⋯⋯

這些相片也被他發到Twitter上,標籤就是「#曬太陽」。

2016年6月15日,盧昱宇和當時的女友李婷玉被中國當局以「尋釁滋事罪」逮捕、起訴,後被判入獄4年,李婷玉也被判刑2年、緩刑3年,而定罪的依據,是他們在網上發布的8條消息。

「我們單個人能發的光也許有限,也許都微弱,但合在一起,就是太陽。溫暖我們自己,也會燃燒照亮別人。」

中國官方從2008年開始就不再對外公布任何群體性事件的統計,盡管盧昱宇並非來自新聞媒體或學術系統,他發布的數據基本成為了外界了解中國群體性事件的唯一渠道。不少研究者會基於他的數據進行研究,當時在普林斯頓大學、現任香港科技大學助理教授的張涵(Han Zhang),和史丹佛大學的潘婕( Jennifer Pan)就曾利用他所收集的數據開發出了一個自動化識別社群媒體上群體性事件的算法;香港勞工組織「中國勞工通訊」也對他的數據進行了視覺化呈現,製作成了中國勞工地圖。

「無論對我這個社運研究者,還是所有關心中國維權事件的人來說,盧昱宇這一統計的意義都不可替代。」北京清華大學前政治系講師吳強在一篇文章中如此寫道,「須知,中國政府從2008年以後就停止發布每年的『群體性事件』統計,而這一抗爭趨勢從最早公布的1994年的10,000起10人以上規模的抗爭,逐年遞增,2003年58,000起、2004年74,000起,2008年估計超過10萬。其中的千人規模以上抗爭,只留內部掌握,並不公布,媒體只能從公開報導和網路的零星報導中獲知,缺乏連續統計。對社運研究者來說更是辛苦,通常只能依據有限的紙媒報導進行趨勢追蹤,而紙媒報導受宣傳口徑和政策變動影響極大。盧昱宇依據新媒體收集、統計到的抗爭事件,表面上遠遠低於官方10年前的群體性事件規模,卻是外界能夠連續參照的唯一獨立來源。」

盧昱宇說,他從小性格就很叛逆,在成長的過程中,愈來愈感到壓抑和憤怒,「但那個時候不知道自己壓抑和憤怒的根源是什麼。」

「打工的時候覺得自己很痛苦,有種很強的被控制感,後來到了2011年上微博,才知道有艾未未、陳光誠這些人,也才知道了自己想要追求一種什麼樣的生活,」他說,自己真正的思想啟蒙是在2011年。

2011年,溫州的動車追尾事件震驚全國,民間輿論對官方的調查結果全面聲討。同年,網友發起活動去探望被軟禁的維權律師陳光誠,而行動主義藝術家艾未未也在這一年被指偷稅、被要求繳納巨額罰款,並發起向網民借錢行動。

2012年,他又做了一張寫有「要求官員公開財產,把選票還給我們」的橫幅,在上海最熱鬧的南京路進行了一次快閃,結果不僅被公安行政拘留了10天,還從此被盯上,四處被警察驅趕,直到在維權人士吳淦(網名「超級低俗屠夫」)的幫助下,才在福州安定了一段時間。

「這種舉牌抗議的方法除了能夠鍛鍊自己的勇氣以外,實際收效非常有限,」盧昱宇反思。2012年,中國又發生了一些較大型的群體性抗爭事件。當時的中文網路管制也並不像現在這麼嚴格和精緻,在搜索這些抗爭訊息的時候,盧昱宇又發現了許多小規模的、不太為人所知的抗爭訊息。從小就有收集愛好的盧昱宇,就想到把這些收集到的抗爭事件都記錄下來。

2012年10月,在打工的同時,盧昱宇開始了群體性事件的搜索和整理工作,並會把搜集到的訊息發布到微博上。他的微博因此常常被刪號,「(註冊過的微博帳戶)應該接近一千個吧。一開始自己註冊,後來也用虛擬號碼註冊過,但最後需要的數量太大,就直接在淘寶買了。」

相比於線下抗議,盧昱宇認為線上記錄對自己更合適,「我性格內向,不喜歡社交,用這樣的方式做記錄可以不用和人打交道。」但在工作中不用怎麼和人打交道,並不意味著就和外界斷了聯繫。雖然屢次被刪,但找到他的「轉世」帳戶並不難,它們通常都是以dark開頭,頭像也都是一樣。時不時,微博帳戶也會收到表達鼓勵和感謝的私訊,李婷玉就是看到盧昱宇發布的消息之後和他聯繫上的。

李婷玉,盧昱宇的「同案犯」,他稱呼她為Jane。他們最後一次見面,是兩人一同被捕那一天。

2016年6月,「到了快遞站,Jane進去取快遞,我就在過道外面的公路上等她。突然幾個男人圍了過來,之前我曾無數次想像過這一天到來時的情景以及該如何應對。但一切發生得太快,來不及反應、來不及恐懼,我被反扭著雙手押進了旁邊的一輛黑色轎車上,被戴上了黑頭套。我想也許他們還不知道Jane在淘寶站裡面吧──這想法太幼稚了。她被好幾個女警押著從淘寶站出來,一邊大聲喊著我的名字,一邊被押上了另一輛轎車。」

盧昱宇和李婷玉的第一次見面是2013年。

2013年6月,盧昱宇辭去了工廠的工作,開始專職做訊息搜索,因此收入也變得很不穩定。盧昱宇有一次發帖說不想再繼續做這件事了,李婷玉看到後,說要訪問他,希望讓更多人意識到統計群體性事件的重要性。

「Jane私訊我說她對我搜索出來的資料很感興趣,覺得對社運研究很有用。我們就有一句沒一句的聊。」

「我們每天都要聊很久,有一次Jane突然說,其實我去年年底就開始看你微博了,還看過你的QQ資料。很自然的,我們就開始戀愛了。」

李婷玉加入之後,給這個收集群體性事件的項目起了一個名字──非新聞。她並沒有解釋為什麼要起這個名字,但盧昱宇猜測,起這個名字是他們蒐集的這些內容,都是在媒體上不會看到的新聞。

兩人在珠海生活過一段時間,但因不堪被國保騷擾。2014年,盧昱宇和李婷玉決定一同搬去了大理。

他們在大理的生活很簡單。盧昱宇性格內向,不喜歡社交,在大理後他過起了「隱形人」的生活:不用手機也不用任何社交軟體。兩個人的生活開銷,基本是靠網友的捐款來支持。盧昱宇也很注意保護捐助者的安全,「為了不連累到那些一直默默支持我的朋友,我養成了每天刪郵件的習慣,也從來不去查看誰給我匯了錢,匯了多少。」

這種單調的生活方式,有的時候也令人感到難以忍受。「有一次Jane突然和我說,盧昱宇,我想交些朋友,我在大理一個朋友都沒有。我無言以對,也許這種生活對她來說太過於枯燥了。我在大理本來是有幾個朋友的,但到大理後從來沒有聯繫過。一是有點社交恐懼,二是時間不夠用。」

當開始全職做這件事後,盧昱宇每天都要在訊息檢索上投入超過8個小時的時間,節日、假日也不休息,「因為很多訊息錯過了之後可能就再也找不到了。」

雖然每天要處理大量訊息,但盧昱宇還是堅持在發布之前對相關訊息進行事實核查。他也有遇到過虛假訊息,通常是拿舊圖冒充最近發生的事件,對他來說辨認真偽不難。此外,他也會進行交叉求證,一般都會找兩個或以上的資料來源佐證,他還經常通過發私訊和打電話的方式找發布者進行求證。

正因為這種嚴謹,很難找到證據定他的罪。最後只從7萬多條訊息中找到了8條因和政府的表述不一致,而被認定是「虛假信息」的證據。

雖然在大理過著「隱形人」的生活,但盧昱宇並沒有真正覺得安全過。2015年開始,微博帳戶只要以「dark」開頭就會立刻被刪,還經常收到一些很奇怪的留言,種種跡象都讓他感覺有點不對勁。「對於監獄,我早有準備,也有預感,只是一直避免和Jane談論這方面的事,說了只會增加恐懼,並不能改變我們的命運。」

2016年6月,恐懼成為現實。

被捕後,他被帶往公安局和看守所。被捕3、4個月後,檢察院的工作人員才又開始找他談話,希望他認罪,同時表示,如果願意更換律師和認罪就可以不走審判程序。但盧昱宇堅決不認罪,在接受《德國之聲》(Deutsche Welle)的採訪時,他說:「做了這麼多年,如果我認罪等於我否定自己,等於把自己的信念推翻,我覺得這可能會少坐兩三年牢,但我出來之後肯定會後悔。」

在勸說認罪無效的情況下,2017年3月,大理州檢察院改以「煽動顛覆國家政權罪」起訴盧昱宇,最高可以判無期徒刑,但盧昱宇仍然拒絕認罪,「那時檢察官每半個月就會來找我一次,說這是最後一次機會,如果我不認罪就會判我很重。」

由於證據不足,檢察院又改以「尋釁滋事罪」起訴盧昱宇,罪名成立,獲刑4年,定罪的依據,就是那8條微博。盧昱宇不服判決上訴,但案件二審維持原判,「審判長最後問我有什麼要說的,我說這些年我差不多記錄了7萬起各種各樣的群體事件,按照你們8條微博判4年的標準,我的刑期應該是35,000年才對。旁聽席上一下就炸鍋了,蕭(雲陽)律師和王(宗躍)律師也笑了起來,審判長面無表情的宣布庭審結束,我又被帶回了看守所。」

4年的刑期,盧昱宇在看守所度過了1年4個月,在監獄度過了2年8個月。「看守所和監獄的條件都很差,在裡面基本吃不到什麼油葷,所以常常都會感到很餓。」在監獄時,每天基本6點就起床,一直要勞動到晚上6點,然後集體看新聞聯播──這也是在監獄中了解外界訊息的唯一管道。

由於和外界訊息基本是阻斷的狀態,盧昱宇說自己在被關押的4年裡對很多事情都沒有太多判斷力,而且意志也很消沉,每天都會感到非常壓抑。尤其是在監獄中,所有的犯人對獄警都是畢恭畢敬,「每個人被馴化成一個機器」,自己和周圍的環境格格不入。

盧昱宇在服刑期間患上了憂鬱症,他試著找過獄警反映,獄方也找了負責心理諮詢的女警來過兩次,還做了心理測驗評估,但沒有什麼解決辦法。他曾要求自費在外面找一個心理醫生,但最後也不了了之。

今年6月,盧昱宇刑滿釋放,但憂鬱的症狀還一直伴隨著盧昱宇。

「因為被確診重度憂鬱,我現在每天都定時吃藥與鍛鍊身體,花點時間學英語跟看書,能做的也大概就這些。」

但在不久前通話時,他說自己的狀況已經比剛出獄時好了很多,原因是前幾個月在全國各地旅行了一圈,也見了一圈朋友。但很不幸,他仍沒有完全的行動自由,尤其是在一些「敏感時間」。今年十一,正在廣州旅行的他被當地國保發現,並被遣送回了遵義。

就在盧昱宇出獄的前幾天,中國國務院新聞辦公室發表了《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書,外交部發言人華春瑩稱,「中方發表白皮書絕不是為了辯護,而是為了記錄。因為抗疫敘事不能被謊言誤導玷汙,而應留下正確的人類集體記憶。」

盧昱宇也在書寫自己做「非新聞」和被捕、關押時的經歷,而名字,就叫做《不正確的記憶》。

「石頭雖然堅硬,可蛋才是生命。」(引用自中國搖滾歌手崔健〈紅旗下的蛋〉歌詞)

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。