【閱讀現場 X 三餘書店】

上網,把(虛擬的)書丟進購物車,結帳,物流配送,小七取件。

人和書的關係,可以無縫接軌、冰冷順暢。

人和書的關係,也可以不止於如此。

走進書店,拿起一本書,撫摸書皮,打開讀幾段,書頁翻飛間,耳邊傳來生祥樂隊的歌曲〈南風〉:「我的鑰匙變孤僻/吵著回鄉找屋/海風北上幫忙敲門/它一身酸臭」,在哀婉的嗩吶聲中,你不經意地看到架上就有一本《南風》攝影集,和許多環境議題的書放在一起。你打開,彰化大城鄉,倚著牆渺小如螻蟻的老婦,下一頁,濁水溪出海口有如猙獰異形盤據的六輕工廠。你因這沉重議題而想得出神,一隻店貓忽焉躍過,扯亂思緒的線頭,你望向櫃檯後方,店員羞澀地朝你眨眨眼,你想和他聊一本書,他卻把你引進閱讀的蹊徑:從一片葉到一棵樹,進而是一整片森林。

11月起,《報導者》在每週末推出書評專欄,由閱讀現場的第一線觀察員:北中南的獨立書店輪流推薦心頭好。

人與書的關係,因為書店,有了景深與溫度,以及更多的可能。

鄭小姐和我在鹽埕區新興街的某棟大樓前,她說著小學前後的記憶。這棟樓的原址以前是「新高戲院」。鄭小姐說,對面是電動間,就是有小瑪莉、777賓果那種珠仔檯,一個阿嬤開的,她經常在那裡玩耍。戲院旁有一攤飯賣碗粿,父親常把她放在那裡吃碗粿。這是「小滿」前的一個正中午,人影最短,戲院的影子則消失無蹤。

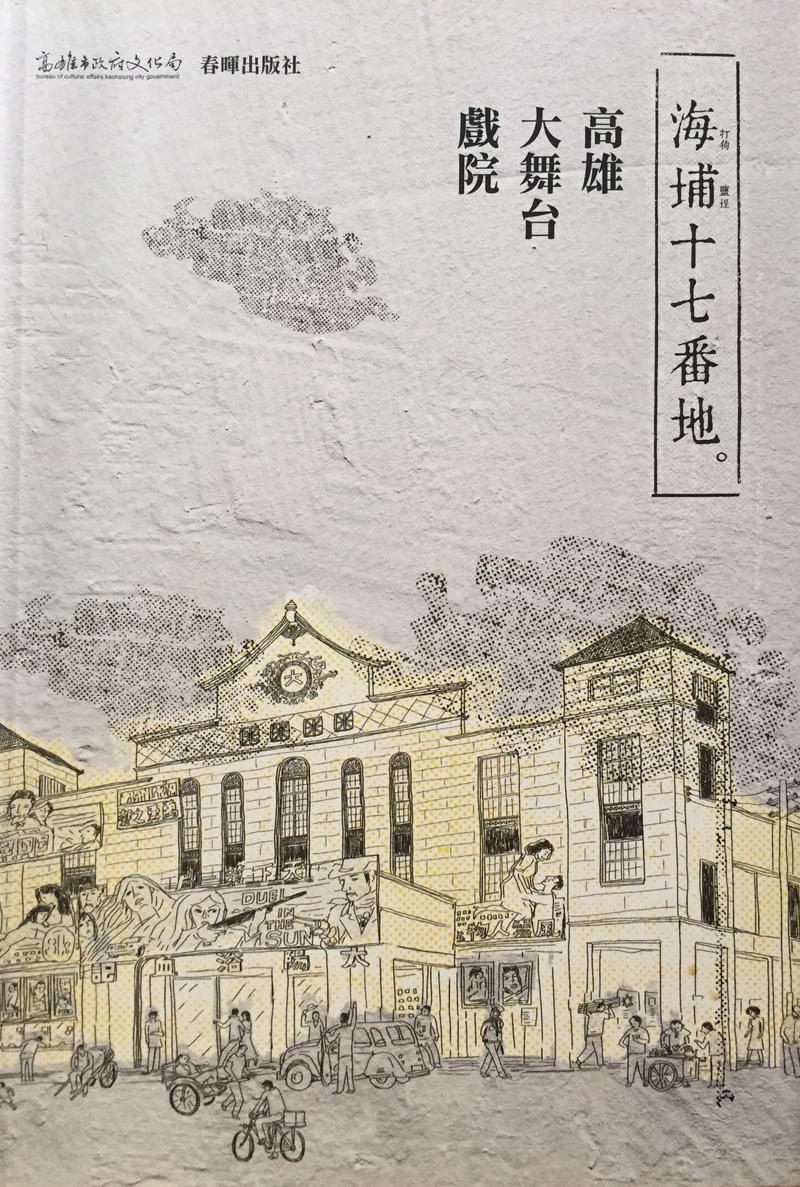

去年的7月,我的臉書收到一個陌生人的來信(還從垃圾郵件匣撈回),大意如下:父親是高雄「大華僑戲院」副總退休,剛往生不久,因為過於思念,在網路貼上父親名字胡亂搜尋,發現《海埔十七番地:高雄大舞台戲院》這本書裡有父親的訪談。感謝有這本書,問了某書店沒有這本書,希望還可以買得到這本書。

我請她到三餘書店,店裡還有這本書(可能也只剩這裡在賣而已)。當天她戴著口罩,拿到書,翻開我事先標記她父親的照片,莫名激動,或許不想在公開場所掉淚,她迅速轉身,走出書店離去。過幾天她寄訊息給我,說了一些關於新高戲院與大華僑戲院的回憶。書中的大舞台戲院,當時她還太小,沒有印象。

她5歲時,母親病逝。父親當時在新高戲院工作,事務繁忙。她與大姊差20歲,排行最接近的姊姊差7歲,家裡沒人照顧她。還沒上學及下課後的時間,她都在戲院度過──找售票小姐玩、進售票亭幫忙賣票、去鄰居店裡玩。這時我頓悟:對其他人來說是戲院,對她來說,戲院是她的遊樂場,是托兒所,裏頭工作的叔叔阿姨們都是保姆,拼湊出某些媽媽或姊姊的擬像。

我們口中的老戲院,是讓她童年不至於感到孤單的生活空間,更是她父親鄭水麟生活的全部。

2012年,因為調查研究高雄「大舞台戲院」,經由戲院前輩推薦,聯絡上鄭水麟先生,他提議在星巴克碰面。我們坐戶外露台,春末的那個下午,我聽他講了3個多小時。當時他80歲左右,記憶力佳,口條清晰。當年他從基層做起,什麼雜事都做,包括「辯士」這個特別的工作。以前電影無聲,戲院怕觀眾有看沒有懂,會找人在影片播放時,講述劇情大綱、配旁白,或插科打諢,延續日本時代的名詞,這角色叫「辯士」。

有段時期,「辯士」的口才,甚至決定了票房。受觀眾喜愛的「辯士」,就是戲院老闆眼中的搖錢樹。聽著80歲的鄭水麟話當年,可以想像以前這個工作任務,他扮演得極佳。

大舞台戲院的經營者離開大舞台後,開始經營新興街的新高戲院、愛河邊的大華橋戲院(前身是「東南戲院」),經營成功,開始跨足台南、台中,全盛時期總共經營8家戲院。鄭水麟跟著(受僱)經營者,實際管理這8間戲院。鄭小姐回憶小時候,爸爸經常要開車前往台南、台中的戲院出差。平常爸爸也會開車載她上下課,往返戲院與住家之間,有時候忙到太晚,就睡在戲院裡。

鄭小姐對於大華僑戲院印象特別深刻。國中時寒暑假在那裡打工,除了戲院的生意好,二樓有西餐館,供應牛排,西式下午茶,有自己的販賣部。在當時是很新潮的經營方式,生意很好。暑假的打工月薪可以到將近9,000元左右。

聽鄭小姐描述數十年前的記憶時,我腦中的畫面跳到5年前的那個下午。鄭水麟戴著帽子,戴著墨鏡,穿水藍色短袖襯衫,襯衫的口袋夾了一支筆。他拿出一張當年保留的舊名片,上面印了很多戲院的名字,他說這都是他當年同時管理的戲院,似乎有點自豪。鄭小姐說,父親除了在家休息時,他從不穿T恤,外出一定是穿襯衫、西裝褲、皮鞋,襯衫口袋一定插一支筆,放一本電話簿,裡面有很多工作往來需要的電話號碼。

我請鄭小姐到新高戲院附近的「郭家肉粽」坐坐,店老闆從小在這一帶成長,戲院是他成長過程中重要的記憶。他請人彩繪了許多當時的戲院與視覺元素,塗裝於店內。鄭小姐在店內看到一張郭家長輩以前擺攤時期的老照片(前身以碗粿為主),驚喜說她以前經常吃的,就是這個攤子,攤位在新高戲院前。現任的郭老闆證實,那是早年擺攤的位置,並補充了鄭小姐記憶中周圍店家後來的去向。

這讓我想到布萊德.彼特(Brad Pitt)監製籌拍中的新片。該片改編自《He Wanted the Moon》這本書,書中主角佩瑞.貝爾德醫生(Dr. Perry Baird)是1920年代研究躁鬱症的先驅,自身也被躁鬱症所苦。在當年的時空背景,他所有的身份被一個個剝奪,囚禁在醫院裡。親生女兒咪咪.貝爾德(Mimi Baird),在6歲後,對於這個突然消失的父親,一無所知。母親後來改嫁,親友也避而不談。

50年後,她收到一箱父親的手稿,親戚一直放在家中倉庫中。咪咪.貝爾德開始拼湊這些手稿的先後順序,調閱父親的就醫病歷,一間間醫院去訪問與調查資料。從斷簡殘篇中,她還原了父親一生的經歷。在她七十多歲時,才重新認識了父親。出版《He Wanted the Moon》這本書,除了完成父親出書的心願,也為世界的精神醫學史、科學史、家族史,填補一段遺失的空缺。

鄭小姐去年發的第一則訊息,有一段話如下:「發這訊息,其實只是想說感謝,謝先生你讓我在網路上能看到爸爸的名字,而且是一本這麼棒的書。希望能在市面上買到這本書,讓我能擁有這本書。」

呼,還好三餘書店仍擺著這本書繼續賣著。即便大舞台、新高、大華僑戲院都已經消失於地表了。

一張薄紙印上文字與圖像後的重量,變得難以估算。可以厚重到難以承受;可以輕盈到飛天鑽地,穿梭時空,跨越人鬼。這是閱讀、書籍,不變的迷人之處。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。