精選書摘

本文為《國家如何反彈回升》部分章節書摘,經春山出版授權刊登,文章標題、小標經《報導者》編輯所改寫添加。

100多年前的美國與現在相比,經濟更不平等、政治更加極化、社會更為分裂、公眾言論也同樣尖刻粗暴。令人訝異的是,儘管當時的人絕望地認為自己身處最糟的時代,然而一切卻開始反轉,不但沒有繼續往下坡走,反而一路向上提升,直到1960年代中期的高峰。在這段期間,貧富差距持續縮減,政治上的尊重合作取代抹黑攻訐,社會參與的風氣也高於私利絕對優先的心態。

本書作者之一、哈佛大學馬爾金公共政策教授羅伯特.普特南(Robert D. Putnam),是當代美國極具影響力的政治學與社會學者。他認為,上述這幾方面的發展在時間上幾乎完全同步,並非單純的巧合。他巧妙運用各種可得的資料作為衡量的指標,為經濟、政治、社會、文化,甚至種族與性別議題編製出趨勢演變的圖像,並透過細膩的敘述,解說各個領域的發展情況。

普特南認為,這段歷史最具啟發性的地方在於,美國社會擺脫了惡質的「鍍金時代」,翻轉向上持續數十年。曾經深入研究美國教育與階級逐漸僵化情形的普特南,這次把眼光往前延伸,探討當年美國是如何從令人窒息的絕路當中,成功改造自己的發展軌跡──無論是對台灣或世界各地想改善現況的國家來說,本書的故事都是相當寶貴的參照。本文出自〈政治:從部落主義到相互禮讓,接著又退回原點〉,從美國歷史的變化探討政治極化(political polarization)現象可能受到那些因素影響、又會如何影響民主?

不同政黨的國會議員在意識形態上愈來愈壁壘分明,這點已經廣泛獲得共識,但特定議題的大眾極化證據則是頗受爭議。明顯可見的是,選民愈來愈依據意識形態自我分群:現在已經愈來愈少有自由派的共和黨人以及保守派的民主黨人,而且共和黨擁護者與民主黨擁護者在各種議題上的立場也愈來愈分歧。投票行為與黨派立場的一致性已然提升,如同我們先前所見。

目前專家整體上的意見認為,在這項菁英與大眾的互動當中,主要的推動力乃是由上而下。菁英向選民傳達極化的訊息,以便藉著黨派訴求獲取支持。由於政黨領袖傳達的這些訊息,選民因此經常改變自己對於議題的觀點。隨著領導者對於特定議題「傳達」愈來愈分歧的觀點,這樣的分歧也有可能會迅速散播於他們的追隨者之間。近期就有這麼一項案例:兩黨對於美俄關係長期以來的共識,在2016年之後迅速轉變為大眾極化的議題,原因是川普(Donald Trump)總統向自己的支持群眾示意對於俄國抱持善意已成為適當的政策觀點。還有一個先前提過的例子,則是對於墮胎的觀點,一般選民對於這項議題的看法似乎也因為政治領袖的示意而變得更為極化。這種由上而下的因果關係,正符合大眾極化通常比菁英極化落後10到20年的情形。

有些學者特別強調評論家與政治活躍分子是政黨極化的主要推動力,在民選官員與平民百姓當中都促成了更嚴重的極端主義。共和黨與民主黨活躍分子的意識形態分歧在1960年代之後大幅擴大,而且如同我們看過的,現在仍然積極參與地方公民活動的人士愈來愈是來自意識形態的兩極。對於鼓勵極端主義,以及把衝突的層面擴展到基於身分認同的議題群組,倡議者與社會運動似乎都扮演著重要角色。這些選擇受到媒體的報導,也受到尋求勝選的政治領袖大聲傳達。這些因素的結合很可能促成選民自我分群為不同的黨派陣營。

比較本章和前一章的倒U形曲線圖表,可以看出經濟不平等與政治極化在過去125年來呈現出亦步亦趨的發展。不過,正如世世代代的社會科學研究者耳熟能詳的那句話,相關性無法證明因果關係。開創這方面研究的麥卡蒂(Nolan McCarty)、普爾(Keith T. Poole)與羅森塔爾(Howard Rosenthal)原本主張不平等肇致了極化,但現在廣泛認為這種觀點不符合時序的變化。我們自己的分析顯示不平等頂多只是落後變數(意思是不平等升高的時間比極化升高的時間還要晚),所以不太可能會是這項關係當中的主要推動力。政治學家戴特瑞(Bryan J. Dettrey)與詹姆斯.坎貝爾(James E. Campbell)在晚近主張「所得不平等看來不是極化升高的重要肇因」;經濟學家杜卡(John V. Duca)與賽文(Jason L. Saving)則認定不平等與極化具有雙向因果關係。不平等與極化在長時間下具有高度相關性的現象,也合乎這兩者都是某個未知第三因素造成的後果這種可能性,而這種可能性將在後續的章節探討。

民主需要各個政黨在政治市場上尋求選民支持而從事公平且活躍的競爭。實際上,有一項深富影響力的民主理論,主張政黨競爭就是民主的定義。美國民主在20世紀上半葉最重要的限制,正是種族平等在大體上都被排除於政黨競爭的訴求之外。反過來說,美國民主在1920至1960年代期間最重要的收穫,就是種族平等成為政黨競爭的中心議題。所以,政黨歧異本身對於民主而言其實是健康的情形。

另一方面,過去半個世紀那種激烈而且普遍的政治極化明顯損害了美國的民主。美國政治的當代觀察者都察覺到這種極化對於公共生活的傷害性衝擊。人稱「大調停者」,在參議院服務的時間從1967到1984的田納西州共和黨參議員霍華.貝克(Howard Baker)曾經說過一句名言,指稱體認到「另外那個人可能是對的」具有極高的政治價值。在那個極化程度較低的時代,能夠看到議題的兩面,進而尋求雙贏的解決方案,乃是政治人物的典型行事方法。不過,隨著這種技巧或者傾向逐漸衰微,爭執因此變得愈來愈難以化解。

在平民百姓的層次上,則是如政治哲學家丹妮爾.艾倫(Danielle Allen)所言,在民主當中,我們這一方一旦落敗,就必須要理解到這一點:在短期內接受失敗,是保全民主這個長期目標的必要行為。「生活在民主當中必然有輸有贏,所以身為民主公民所該擁有的強健精神,就是要知道如何因應落敗,而繼續待在比賽中。」極化的情形削弱了這種精神。

由極化帶來的粗暴無禮和僵局所造成的一個後果,就是美國政府的效能因此降低,比較沒有能力引領這個國家的命運,包括因應揮之不去的經濟與族裔不平等問題。我們這個時代一項引人注目的趨勢,就是大眾對於我們的政治機構本身愈來愈缺乏信心,儘管政治學家對於這點究竟是極化的肇因還是結果仍然眾說紛紜。在20世紀中葉,共和黨與民主黨的支持者通常都還是信任政府(頂多只是偶爾會懷有不信任感),不論掌權的是哪一黨。不過,這種對於政府的整體信賴感在1960年代中期開始降低,尤其是在野黨的支持者(不論當時的在野黨是哪一黨)。在這種循環持續之下,對於政府的整體信心逐漸下滑,同黨與不同黨之間的隔閡則是不斷擴大。政黨極化使得民眾對於政府的信任也愈來愈趨極化。

我們沒有19世紀的民意調查資料,但政治學家海瑟林頓(Marc J. Hetherington)與魯道夫(Thomas J. Rudolph)推測政府的大眾信任度在鍍金時代比較低,當時的極化程度也比較高(如同我們在本章稍早看過的)。因此,我們也許可以猜測對於政府的信任在1960年代之前不斷升高,反映了20世紀中葉那段漫長的政黨趨同時期所出現的各種社會與經濟成果。為數極少的早期調查資料(見圖3.8),顯示政府的信任度在1958至1964年間呈現上升,但接著就從1964年的77%暴跌至1978年的29%,遭到越戰、水門案,還有1960年代晚期與1970年代初期的種族和經濟困境所削弱。政府的信任度在雷根(Ronald Reagan)與柯林頓(Bill Clinton)時期的繁榮當中出現了短暫的些微反彈,但在2000年後又下探得更深,並且絲毫不受21世紀的經濟榮景所影響。這項政府信任度的標準指數現在擺盪於15到20之間,遠低於60年前臻於巔峰的75%左右。圖3.8概括顯示了一般美國民眾對於政府能夠發揮效能的信心所出現的驚人崩解,而這項趨勢也符合我們現在對於這段時期已經相當熟悉的政黨極化模式。

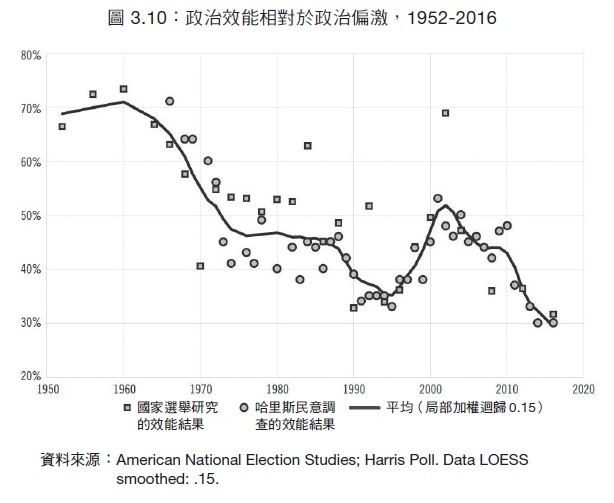

聯邦政府信任度的降低,是美國平民百姓政治偏激程度日漸升高這種整體模式當中的一部分。公眾偏激與政治疏離也遵循同樣令人沮喪的發展模式,一樣只有在雷根與柯林頓執政時期短暫改善,因此在過去60年間,一般公民對於政治效能的感受從70%左右暴跌至30%左右。隨著政黨極化的情況升高,公眾對於兩黨的鄙夷也大幅升高,就像一個世紀前的鍍金時代一樣,這種情形在當時造成了愈來愈多人轉而支持第三黨。以下這幾個例子可呈現出過去6、70年間令人屏息的變化。

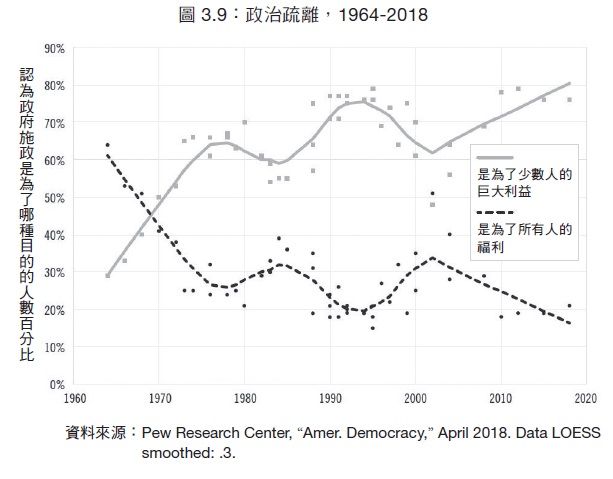

1964年,一項調查詢問美國民眾認為政府施政是為了(1)「少數人的巨大利益」還是(2)「所有人的福利」,結果選擇後者的人數比前者還要多出一倍以上(64%相對於29%)。到了2018年,經過半個世紀愈來愈趨嚴重的經濟不平等與政治動盪之後,這種樂觀的評估遭到一波波逐漸升高的偏激徹底淹沒,此一趨勢只有在1980與1990年代的經濟榮景期間短暫受到遏止。到了現在,如圖3.9所示,選擇(2)的人數不到選擇(1)的三分之一(21%相對於76%)。在此同時,認為「國家的掌管者其實不在乎你」的美國民眾比例在過去半個世紀來大幅增加,從1966年的26%上升至2016年的82%。

最後,圖3.10彙整了幾項各自獨立的長期調查當中的證據,為過去三分之二個世紀當中的政治偏激與政治效能這兩項相反趨勢提供了一幅相互一致的圖像。在1950年代期間,政治效能看來呈現上升的趨勢,但從1960年到當今的這60年間,政治效能卻只有在1990年代末期的網際網路泡沫以及九一一事件激起全國人民團結一心的短暫時刻稍有上升(政治偏激也稍有下降)。簡言之,數十年來的極化明顯削弱了美國民眾對於民主政治的信心,就像一個世紀前的第一個鍍金時代一樣。

之所以要對極化感到擔憂,最重要的原因是極端的極化在長期之下有可能會導致民主崩潰。政治學家李維茲基(Steven Levitsky)與齊布拉特(Daniel Ziblatt)依據他們的暢銷著作《民主國家如何死亡》(How Democracies Die),以極具說服力的方式表達了這種擔憂:

社會一旦分裂成世界觀極為不同的黨派陣營,而這些差異又被視為無可調解的存在性差異,政治競爭就有可能淪為黨派仇恨。如此一來,政黨不再把彼此視為正當的競爭對手,而是危險的敵人。落敗不再是政治過程中獲得接受的一部分,而是變成一種災難。

所以,我們在本章當中對於極化得到了什麼瞭解?我們發現在20世紀揭幕之際,美國政治遭到深刻甚至猛烈的政治競爭所撕裂,但在後續的60年間,美國人卻逐漸學會跨越政黨界線,互相合作解決大家共同面對的問題。當然,我們對於許多公共議題仍然持續懷有強烈的歧見,這是任何一個多元民主國家的自然現象。不過,在1960年代中期,我們的歧見卻開始變得愈來愈惡毒,一開始是受到種族正義方面遭到長久壓抑的衝突所刺激,但接著卻迅速擴散到一切的議題上。極化的現象蔓延到地方政治,最後甚至滲入我們的私人生活當中,導致我們許多人難以想像自己能夠和對方生活在同一個社區。極化導致僵局,結果政府甚至連大多數人實際上懷有相同意見的問題都無力因應。如此一來,無可避免的結果就是廣泛的憤世嫉俗以及對於基本民主制度的疏離。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。