精選書摘

長久以來,部落社會或原住民社會被認為注定會在西方文化和經濟發展的暴力進逼下消失。許多人一度認定這個歷史任務將會由(悲劇性的)「種族屠殺」和(不可避免的)「涵化」完成。但到了20世紀末,顯然有些不同的事正在發生。許多原住民確實被殺害、許多語言確實消失、許多社會確實瓦解。然而,仍有為數不少的原住民堅持了下來,適應並重新組合橫遭破壞的生活方式的殘餘。他們選擇性地回溯到深深植根的適應性傳統,在複雜的後現代中創造新的道路。

文化是一個不斷生成(becoming)的過程。詹姆士・克里弗德(James Clifford)2013年所出版的《復返:21世紀成為原住民》即是探索這個過程,是如何運用實用主義手段與全球化勢力、各種不同的資本主義和特定的國家霸權周旋。

克里弗德是當代人類學論述和文化反思重要學者之一,其人類學反思三部曲:《文化的困境》、《路徑》、《復返》,試圖討論當代原民社群在世界主義與全球現代性的過程中所涉及有關現代跨國活動、殖民經驗、政治記憶與文化身分等議題,並且透過實用主義手段與全球化勢力,周旋於各種不同的資本主義和特定的國家霸權。因此,當代的原民文化復振從來不是一個從「殖民壓迫」朝向「解放獨立」的簡單過程,而是在「殖民/解殖/後殖民」轉換的不確定關係中的各式接觸、交換、抵抗和衝突。

本文為《復返》2024年繁體中文版之第七章部分書摘,經左岸文化授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。聚焦於阿拉斯加中部原民文化復興的討論,原住民文化資產如何作為原住民文化復興的一環?地方歷史與跨國原民性如何為其祖先文物開啟「第二生命」?原民文物復返運動與博物館收藏正義,有賴於殖民歷史與後殖民原民主張的彼此協商與合作。

從安克拉治出發,搭50分鐘飛機到阿拉斯加灣,便可抵達科迪亞克島。只要天氣允許,一天有許多航班,很多人來回通勤:有些是出差,有些是探望親友,有些是去打獵或捕魚。科迪亞克鎮人口6,300人,是阿拉斯加的第六大「城市」和最大的漁港。世界最大型的肉食動物(著名的科迪亞克熊)出沒在這個美國第二大島嶼上(僅次於夏威夷)。這裡幾乎沒有公路。山脈縱橫,海灣深入,科迪亞克大部分地區是國家野生動物保護區。目前,該島上有6個有人居住的原民村莊,只能靠船隻和小型飛機前往。

科迪亞克島自治區(包含本島、鄰近小島和毗鄰海岸帶)人口約14,000人。其中60%是白人,16%是亞洲人、15%是阿拉斯加原住民,9%是大洋洲島民、其他種族和自認是不同種族的混血者。

科迪亞克鎮外有一個非常大的美國海岸防衛隊基地,連眷屬在內共有約3,000人生活其中,大部分是住在基地內。正如當地人樂於指出的,這個鎮本身非常具有多元文化。鎮上白人和原住民主要靠商業捕魚和帶遊客打獵釣魚維生。至於亞洲人、大洋洲人、拉丁美洲人和歐洲人則多是在魚類加工廠工作或是從事服務業。一如美麗的山脈與小灣,運動休旅車與小船在科迪亞克鎮上舉目皆見。商業中心位於港口上方的坡地,佇立著東正教的聖復活主教堂,其鮮藍色的饅頭形尖頂在日光中閃閃生輝。幾步之遙便是聖賀曼神學院和一間由俄美公司第一任總經理巴拉諾夫舊居翻修而成的博物館。一群白色的燃料儲存罐為山坡增添了一絲現代氣息。過馬路之後,迎面而來一棟不那麼風景如畫但著重功能性的新建築,稱為「阿魯提克中心」,這是阿福格納克原民公司(Afognak Native Corporation)和科迪亞克原民公司(Natives of Kodiak, Inc)的辦公大樓。其地下室是我的目的地:阿魯提克博物館暨考古資源庫。

我曾經造訪過阿魯提克博物館兩次。第一次是2007年,為期一週,目的是了解博物館的各項活動;第二次是2008年5月為參加展覽「面具:像一張臉」(Giinaquq: Like a Face)的揭幕式而停留了數天──正是這個阿魯提克人古面具展為本文提供了一個反省文化復興和「遺產第二生命」的契機。

在阿魯提克博物館略為擁擠的展覽空間內,地圖、文件、繪畫、歷史照片和出土文物敘述了科迪亞克島的原民歷史。儀式生活、宇宙觀、季節性的生計活動和東正教新年的社群交換活動等原民傳統也被逐一說明。一艘新造的皮舟橫過一面牆的大部分,牆上掛著由蘇格皮亞克藝術家阿馬森(Alvin Amason)創作的色彩鮮豔大畫作。有文字、照片和影片介紹博物館所策畫的語言復興課程和社群考古學計畫。角落站著一隻科迪亞克熊的標本。小小間的禮品店主打蘇格皮亞克藝術家製作的工藝品和珠寶,此外還販售書籍、型錄、T恤、帽子、包包和其他有印有博物館標誌的紀念品。主展廳旁邊有一個臨時展覽區。在一條狹窄辦公室排成的走廊盡頭,有一扇門開向一個大面積的工作空間,裡頭滿是考古實驗儀器、桌子和電腦工作站;一個角落堆放著一些便於把展品用小飛機運至遙遠村落展出的展覽箱。

博物館揭幕於1995年,主要資金來自「艾克森瓦德茲號」漏油事件的賠償基金。該油輪在1989年擱淺,汙染了科迪亞克島的海域,對原住民經濟造成重大打擊。清理油汙的工作又對沿岸的考古遺址造成二度破壞。透過把漏油災難與文化保存計畫拉上關係,阿魯提克博物館得以獲得賠償基金的支持。當時,「科迪亞克地區原住民協會」(見第六章)業已致力於遺產保存,其領導者是會長普拉(Gordon L. Pullar)和考古學家/文化活躍人士克內克特(Richard Knecht)。在科迪亞克,人們普遍感到有需要一家由原住民管理的機構來促進文化知識和文化自豪感。另外,考古挖掘在重新發現阿魯提克歷史一事上扮演核心角色已有一段時間,愈來愈多的出土文物和遭到破壞的海岸遺址亟待有人管理。最後,140萬美元的「修復」資助加上來自區域性和村落性原民公司的捐款,構成了阿魯提克博物館暨考古資源庫的建築經費與最初營運資金。

此一新機構起初由克內克特領導,其副手是在拉森灣有多年社群考古挖掘經驗的史蒂芬恩(Amy Steffian),最終管理權則是操在由出資原民公司代表所構成的董事會。幾年後,精力充沛的蘇格皮亞克學者/活躍人士小哈坎森(Sven Haakanson Jr.)接任館長,而他把工作做得有聲有色。在我造訪科迪亞克期間,哈坎森是我的主要對話者,再來是史蒂芬恩和館內的其他幹部,全部的人對我都充滿耐性。而且當然,他們無須為我的詮釋負責。

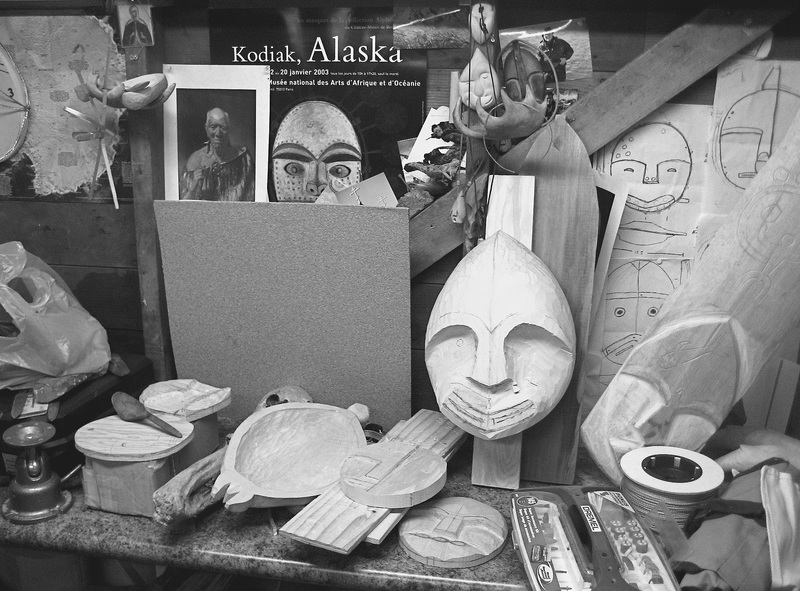

除了博物館館長既有的職責──募款、設計展覽、協商貸款、購買和管理蒐藏品、組織館內和館外的教育計畫──哈坎森還是一位藝術家,創作面具、籃子和皮舟之類的傳統物件。面具(稍後會談到更多)在他的工作間裡占有一顯著地位。下方的照片是我路過他的工作室時所拍攝,經其允許發表於此。仔細觀察,這幅照片透露出處於複合過程中的原民遺產的許多元素。

照片右前方的木工工具組對於業餘愛好者來說應該相當熟悉。它意味著傳承的工藝。傳統事物被以新的技術(電鑽和銑床)依明確的模型(如掛在牆上的照片和鉛筆畫)加以製作,並按照新的文化範疇(「藝術」、「文化」、「身分」)加以理解。桌上的面具都是傳統造型,其意義在於以19世紀的模型為本。背景處我們可以看到法國阿魯提克面具展海報的一部分,這是新開館的布朗利碼頭博物館的首次製作(Désveaux 2002)。出於歷史的偶然,幾乎所有現存的舊阿魯提克面具都保存在法國。因此,想要與這一批遺產重新發生連結,除了需要在時間中旅行,還要在空間中旅行。這需要進行研究,包括生產/再生產實踐的仔細觀察、摹描、登錄、拍照和標準化。照片右方的線稿畫體現出此項工作的一部分。

俄國東正教在這個遺產組合中的存在可見於釘在左上方的一幅小小聖母像。我們也可從展覽海報前方一張被遮住大半的明信片中,隱約看到一個東正教十字架。圖像中聖母像下方夾在一起的木條是哈坎森為女兒製作的聖誕裝飾品的木製框架。這個形狀來自於島嶼西部偏遠地區的岩畫(petroglyphs)設計,哈坎森在那裡執行一個多年期的研究計畫。岩畫的各種圖案已成了未與西方文明接觸前的蘇格皮亞克人的象徵,是當代原住民藝術的常見基調,也被用作企業商標和印在博物館的T恤、包包和帽子上。

法國展覽海報的左邊令人驚訝地重疊著一位19世紀毛利人酋長的肖像。該酋長的孫子前不久才從奧特亞羅瓦/紐西蘭前來科迪亞克停留了一段時間,在阿魯提克博物館內傳授毛利人雕刻石頭的技術。這張精心紋身的面孔如同工作室牆上的另一個面具,成為今日跨國「原民性」迴路的一個指標。

在展覽海報右邊,有兩張相片插在一些裝飾性小雕刻的後面。兩張都是哈坎森的外甥和妹夫打獵捕魚的情景。在阿拉斯加乃至整個美國西部和加拿大,原住民都聲稱「自給自足生計權」(打獵、捕魚、採集)是他們傳統生活的核心元素。當然,這些也是與州政府、非原住民漁獵者,以及有時與環保主義者之間的緊張和談判的場所──這一切全是環繞土地使用和主權持續政治鬥爭的一部分。

再看一次整幅圖像,我們會在左邊邊緣處看見一幅南極的地圖。南極?地球「臉孔」上的另一個環極區?從另一頭看到的整個世界?至於圖片中央那塊大纖維板,其用意是擋住我們的視線嗎?我們也許可以視之為一個有益的提醒:提醒我們從這個視角看能看到什麼,不能看到什麼。隨之而來的一個推論便是,訪客的觀察是有侷限性的:他看到的都是別人準備讓他看見的,他聽見的都是別人準備好讓他聽見的。

哈坎森生長於科迪亞克島其中一個偏遠村莊「老港」(Old Harbor)。這聚落在18世紀末期是俄國人在科迪亞克的第一個前哨站。哈坎森告訴我,他父親雖是個受尊敬的耆老和村莊領袖,但哈坎森自己在少年時代對自身的原民歷史知之甚少。念中學期間,哈坎森就像大部分同學一樣,預料自己日後將會過上一種半受雇的生活,即從事商業捕魚和為打獵團充當嚮導。他的一些朋友都很年輕就過世了,或是溺水或是自殺。1981年,還在當漁夫的時候,他參加了一個在丹麥舉行的會議,聽了俄屬北美史首屈一指專家莉迪婭.布雷克(Lydia Black)的一場演講。他不禁想,自己何以需要繞過大半個地球去學習家鄉的歷史。

他隨後考入了阿拉斯加大學的費爾班克斯分校(Fairbanks)(這裡是布雷克任教之處)。阿拉斯加大學除了是個可以研究原住民文化的地方,還鼓勵原住民的身分認同。哈坎森學會了俄語,畢業後拿著一筆原住民學者獎學金進入哈佛大學就讀,並在西伯利亞馴鹿牧人之間從事田野工作,又在書寫博士論文期間被科迪亞克新博物館網羅為館長。我於2007年前往造訪之時,他向我介紹了博物館的各種計畫,而它們全都指向同一個目標:讓未來的阿魯提克年輕人(不管是在村落、科迪亞克還是安克拉治長大)可以對自己的歷史和文化感到自豪。

哈坎森的父親曾參與把「俄國人」或「阿留申人」認同轉化為「阿魯提克人」認同的過程──先是透過土地聲索運動,後來是透過第六章所述的《解決法》過程。老哈坎森身為「老港」部落機構裡一位大有影響力的領袖人物,他也是「科迪亞克地區原住民協會」的創建者之一。1971年以來,整個阿拉斯加的原住民運動受到了《解決法》公司結構的大力屈折,但它們同時也從一些較古老的集體生活資源(如自給自足生計方式、親屬關係、本土化的東正教和「克里奧爾」社會結構等)吸取養分。就我們所知,阿留申/阿魯提克/蘇格皮亞克社會本來就一直存在著建制性的領導階層和經濟不平等。這種傳統在《解決法》發展原民機構的企業領導中找到了新的表達方式。但其他來自過去更具社群性的元素也在非營利社會項目中找到了新的出路,並在視遺產為包容性人民身分來源的願景中體現出來。在一個後《解決法》的環境裡運作,這些倡議抵制了《解決法》所設想的私有化願景。

![科迪亞克的東正教聖復活主教堂。(攝影/詹姆士・克里弗德 [James Clifford])](https://www.twreporter.org/images/20240925190440-0063431463a98d0fb0b5fcab537c5d14-mobile.jpg)

在阿魯提克文化復興運動之前的科迪亞克,遺產的公共展覽傾向於以懷舊的方式回顧俄屬時期的歷史。其時,街道大多以俄國的歷史人物命名。巴拉諾夫博物館是歷史記憶的主要場域,而一齣每年上演一次的露天歷史劇──「為野公羊呼喊」(Cry for the Wild Ram)──廣受歡迎。不過,隨著美國人的大量湧入,以俄國人自居的「克里奧爾」階級的特殊地位受到了動搖。到了1970年之後,他們僅存的特權受到進一步剝奪。包括麥德生(Roy Madsen)在內(他是第一位出任高等法院法官的阿拉斯加原住民),許多舊菁英階級的成員都歡迎新興的原住民運動,積極鼓吹人們在《解決法》架構下接受「阿魯提克人」身分認同。遺產恢復(heritage retrieval)位居於這個再銜接過程的核心,其性質迥異於俄屬時期的紀念活動。原民活躍主義的出發點是復振(revival)而非懷舊,恢復一個可為當前各種計畫賦予權威的過去(Pullar 1992)。用老哈坎森的話來說便是:「你必須往回望和找出過去,然後方能往前走」(引用自Crowell, Steffian and Pullar eds, 2001:3)。

《解決法》實施的頭十年帶來了紊亂與不和諧,而到了1980年代初期,新成立的原民機構一片狼藉。一連串為爭奪地方性原民公司控制權而發起的訴訟幾乎使其中幾家公司陷於破產。「科迪亞克地區原住民協會」亦因為派系對立而處於癱瘓狀態,並在最終把它的會長職位交給了一位未受本地政治汙染的外來者普拉。原先,普拉回到科迪亞克是為了從舅舅阿姆斯壯(Karl Armstrong)手中接過《科迪亞克時報》的總編輯之職。阿姆斯壯是老一輩菁英的重要成員之一。據普拉憶述,他媽媽出生於科迪亞克,後來被送到西北太平洋海岸的基督教學校念書,自此定居下來。他媽媽否認自己的原住民背景,堅決以「俄國人」自居。母親早逝後,普拉變得與舅舅親近,後者常常會在為康尼亞公司(Koniag Inc.)出差前往華府的半路上往訪外甥。阿姆斯壯力促外甥搬回科迪亞克,投入土地聲索運動。舅甥的多次談話喚起了普拉的阿魯提克人身分意識,而這意識復受到他在大學修讀的幾門文化人類學課程強化。1983年,在舅舅臨終前,普拉返回科迪亞克定居。不到一年,他便成為了「科迪亞克地區原住民協會」會長(Pullar 1992)。

當時,「阿魯提克人」分別歸屬於《解決法》創立的三家地區性公司,而他們並沒有把彼此視為一體。在普拉的領導下,「科迪亞克地區原住民協會」將遺產紀錄和遺產復興納入它的議程,資助各種考古挖掘、口述歷史和跨代傳授計畫。把割裂的原住民歷史重新縫合為一種對抗兩個帝國負面遺產的方法──俄國的剝削、疾疫和酗酒以及美國的種族歧視、軍事主義與漠視。普拉希望,文化自豪感和強化的身分認同感可以成為肆虐許多阿拉斯加鄉村社群的絕望心態和自毀行為的解方。這是「科迪亞克地區原住民協會」在1980和1990年代的遺產議程。後來,普拉繼續在鄉村阿拉斯加學院(College of Rural Alaska)將遺產意識和歷史研究結合於社會發展工作。他也成為由聯合國贊助的原住民大會的阿魯提克人發言人。普拉的個人道路因此代表著從老一輩(他舅舅那一世代)的地方主義轉向一種基礎更廣闊的原民性:一個能夠在阿拉斯加及其他地區進行互動的社會運動。

哈坎森通向遺產活躍主義(heritage activism)之路雖然根植於鄉村生活,但卻是新一代的遺產活躍主義,同時以地方依繫(local attachments)和一種世界主義的「原民性」為原動力。他的工作把他帶至歐洲和俄國,讓他成為多個阿拉斯加文化機構管理委員會的委員,並得到麥克阿瑟基金會的表揚。

在哈坎森的領導下(加上副館長史蒂芬恩的行政支援),阿魯提克博物館普遍被認為是同類型機構中的楷模。就像其他由原住民主持的「博物館」那樣,阿魯提克博物館更多是一個「文化中心」,致力於範圍多樣的計畫。每年夏天舉辦和開放給所有人參加的社群考古挖掘繼續是重點活動,主其事的是資深幹部索頓斯托爾(Patrick Saltonstall)。文物的收集、研究與管理持續進行。其他活動包括組團參觀全島的許多考古遺址,以及維持一個照片資料庫和一間圖書館。在阿拉斯加大學費爾班克斯分校語言學家里爾的支援下,阿普麗爾.康塞勒(April Laktonen Counceller)主持了一個語言計畫,其內容包括薩茨頓語的耆老、組織工作坊、製作教學材料和維持一個網站的經營。博物館既把蒐藏帶到偏遠的村莊展出,也策畫各種主題的「阿魯提克週」活動,由藝術家教導學員編草籃、雕刻、縫紉獸皮、彎曲木頭和製作模型皮舟。為公立學校製作文化教材亦是其工作的一部分。一個對科迪亞克島西西端岩石畫的長期研究正在進行中,以祈多了解這個島的「深度歷史」。館內還舉行特殊藝術展覽與銷售會、工作坊、季節性慶典和其他社交聚會。短期的藝術展、工藝展、歷史展和攝影展持續進行。其禮品店銷售蘇格皮亞克藝術家製作的雕刻與首飾,是遺產復振運動不可或缺的一環。

就像其他原住民博物館和文化中心那樣,阿魯提克博物館面對的是紛紜的利害關係。它必須回應範圍多樣且有時是互相矛盾的期待與消費模式。以下,我們會扼要回顧一下它的主要「表演」脈絡、政治銜接與文化翻譯之場域。

博物館的本質是跨代性,提供環境讓傳統知識被認識和聆聽。耆老們對習俗、語言和歷史的專門知識被記錄下來且受到珍視。在籌備「望向兩邊」和「面具」之類的展覽時,他們會受到諮詢。但博物館的目的不只是創造一個歷史檔案庫,也是以新的方式傳遞集體智慧。當然,沒有人確切知道在未來的幾十年內,成為蘇格皮亞克人將意味著什麼。博物館的首要任務是透過學校、實習和暑假課程帶領年輕人,但這完全不能保證些什麼。畢竟,歷史知識和原住民自豪感是一種離不開當代的文化混合體:人們不只需要學習製作模型皮舟還需要學習製作網站,也不可能在表演傳統舞蹈之外的場合照樣穿戴風雪大衣和彎木帽檐(bentwood visor),但平時則穿著牛仔褲和運動鞋。

不同背景的蘇格皮亞克人以不同態度對待阿魯提克博物館。他們有些固定前來參加展覽開幕禮和慶典。其他人則樂見博物館的存在,但極少參與其活動。有些人只偶爾自視為原住民。其他人的原住民身分認同則主要是透過《解決法》的原民公司、部落政府、家族關係或生計方式維持,而不是透過文化中心的文物收集、雕刻或活動。當鄉村居民到鎮上來的時候,阿魯提克博物館並不是他們的必然去處。因此,館方會把展覽(利用便於小飛機載運的模組化展覽箱)帶到他們的住居地。電台廣播與網站同樣是重要資源。這一類擴大服務的目的是打造蘇格皮亞克人身分意識,同時也展示了博物館有能力「回報」原民公司每年度的資助,這種支持不能被視為理所當然。博物館的想像社群是分散的,居住在村莊的人們一樣是重要受眾。至於對住在安克拉治及其他地方的人來說,它提供了一個象徵性的中心和目的地,是原民文化的一個聚會地點。正如第三章分析過的,對原鄉的離散復返(diasporic return)可以透過飛機、媒體和網路達成。

在科迪亞克的遺產方案除了阿魯提克博物館,還有俄國遺產(巴拉諾夫的故居和博物館)、海事遺產(捕魚產業的各種慶典)和軍事遺產(阿伯克龍比堡和第二次世界大戰)。因此,想要成為遊客和公立學校戶外教學的目的地,它必須易於理解並且有要吸引力。在阿拉斯加中南部,博物館還參與了藝術文化交流,還有與安克拉治機構及阿拉斯加非營利機構的合作;它也與華府、法國、俄國和芬蘭的博物館持續保持關係。

學術界是阿魯提克博物館必須面對的另一組受眾、資源和壓力。文化專家(人類學家、考古學家、語言學家和歷史學家)在廣泛見於阿拉斯加的遺產復振運動中一直扮演重要角色,而他們與阿魯提克運動的關係尤其顯著。重要的例子包括考古學家喬丹(Richard Jordan)、克內克特、史蒂芬恩、索頓斯托爾和克羅威爾(Aron Crowell),語言學家里爾(Jeff Leer)和歷史學家布雷克。這些關係大大決定了各種阿魯提克/蘇格皮亞克文化專案的形貌(Mason 2008),但多是出之以兼顧地方議程的方式。這種權力平衡(或說是「參與條款」[Crowell 2004])最近發生了變化。隨著原住民管理的機構獲得更大的自主權,原來的父權式監護關係也被協商關係所取代。在取得技術協助、研究認證和企業資金來源方面,地方性文化中心仍須依賴學術界的專家。有時,他們的目標會有許多重疊,雙方有時會有衝突,有時則會彼此協作,並以這種方式一起合作但保持相互尊重──這是一種生存之道(a modus vivendi)。

最後,阿魯提克博物館還需要對其資金來源負責。總共有8家科迪亞克的阿魯提克人組織為它提供治理架構和核心運作資金:阿福格納克原民公司、阿克希奧克— 卡古亞克公司(Akhiok-Kaguyak Inc.)、科迪亞克地區原住民協會、康尼亞公司、萊斯奈公司(Leisnoi Inc.)、科迪亞克原民公司、老港原民公司(Old Harbor Native Corporation)和尤津基原民公司(Ouzinkie Native Corporation)。目前,康尼亞公司的總裁安德森(Will Anderson)擔任博物館董事會主席,其餘10位成員分別來自「科迪亞克地區原住民協會」和《解決法》下的各家原民公司,加上1名全體代表普拉,組成了全部為蘇格皮亞克人的管理組織。

阿魯提克博物館從原民企業支持者那裡獲得固定的撥款資金。預算必須每年重新協商,是多是少端視各原民公司的經營表現、優先順序更迭和人事變動。所以,博物館有必要以醒目的專案重新點燃熱忱。館方必須想辦法說服企業領導人及其股東,它將能持續提供有價値的服務。特殊的專案則有賴支持「文化」努力的基金會、機構和公司行號──例如康菲公司阿拉斯加分公司、阿拉斯加第一機構和阿拉斯加州藝術委員會等提供贊助。募款是週而復始的工作,於是,阿魯提克博物館參與了所有非營利組織熟悉的競爭:建立聲望,以資助機構看得見的方式作出「創新」、獲取配套資助、鼓舞支持者和對那些不樂於支持的人施壓。偶爾也會有意外之財,一個例子是拉斯馬森基金會近期無條件捐贈的100萬美元(該基金會是一家阿拉斯加慈善機構,支持從藝術蒐藏到挖井的各種活動)。

藝術館需要平衡其所有受眾的需要──耆老、年輕人、住在傳統村落和大城市的蘇格皮亞克社群;藝術家、遊客、文化愛好者和學者;各家博物館、非營利組織、基金會的代表。所有這些受眾需要在不同的表演環境中以某種方式平衡和應對,與此同時又能維持自身作為一個原住民社群中心的核心使命與社會關係。在這種平衡動作中所做的表演並不是一種抽象的獨立,而是一種(我在第三章所說的)相對的、「實用主義的主權」。這意味著在不和諧的期望、資源和盟友之間靈活行事。我們將在促成「面具:像一張臉」展覽的協商過程中看到這種靈活性的範例。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。