精選書摘

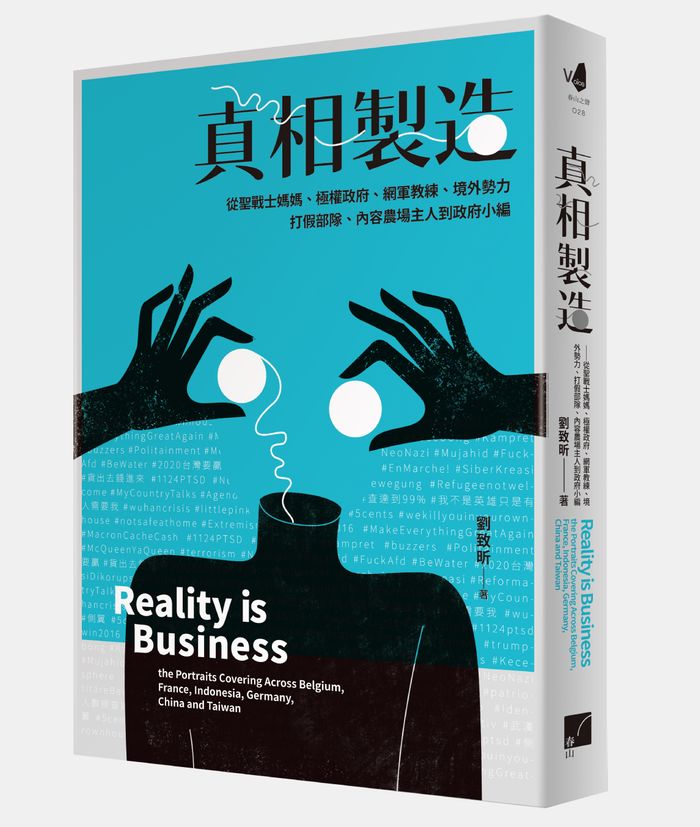

本文為《真相製造:從聖戰士媽媽、極權政府、網軍教練、境外勢力、打假部隊、內容農場主人到政府小編》章節書摘,經春山出版授權刊登,部分標題經《報導者》編輯所改寫。

極端主義以網路為工具點火,使穆斯林青年成為恐攻分子;境外勢力跨海介入另個國家的總統大選,使社會分裂⋯⋯當網路行銷與政治利益結合,傳遞的是人民的聲音,還是產業的聲音?日漸極端化的立場,又如何在每一個國家樹立新的「柏林圍牆」?寄生於網路的「真相產業」,從政治、商業到社會心理層次,如何在全球演變,成為亟需理解的新課題。

現任《報導者》副總編輯、記者劉致昕,帶著我們深入「真相製造」在不同國家造成的致命效應:「從比利時的恐怖分子社區出發,到歐盟與AfD黨主席對談、看法國人怎麼對抗俄羅斯的選舉介入,最後我們走進台灣『認知作戰』跟『民主公民討論』中間那條線的拉拔,這5年的採訪,是每一個當事人告訴我的話,讓我理解社群網站上,誰、如何、為什麼,抓住了、失去了認知跟情緒的自由,然後困住,然後被牆隔開,或者致富或奪權。花這麼多時間、走這麼遠,尋一個破牆的可能,於是到每一個國家,我都訪問當地的『穿牆人』。」

本文將時間拉回2016年,那一年柏林、巴黎、布魯塞爾接連被ISIS的聖戰士成功襲擊,恐懼、憤怒,沿著網路狂燒。世界的目光隨著調查結果,投向比利時的莫倫比克──那是協助比利時城市重建的穆斯林移民聚集地,與市中心地鐵車程不過相隔15分鐘──劉致昕實地走進被媒體冠上「恐怖分子溫床」聳動之名的現場,訪問聖戰士的母親、學coding創業的青年與在地服務數十年的學者,看見族群間的牆如何築起、網路又如何引入極端。

2013年12月,一通自稱來自敘利亞的電話,讓班艾里(Saliha Ben Ali)措手不及。「妳的兒子死了,」對方說,班艾里來不及反應,但對方的口氣帶著喜氣,他強調:「妳兒子是光榮地死去!」道賀聲後,電話那頭只剩「嘟、嘟、嘟」的聲音。

在這通電話之前,班艾里其實做了許多努力,她回憶19歲次子失蹤那天的情景,「我早上醒來就覺得哪裡怪怪的,我衝去他的房間,果然,他已經不在了。」在同一個屋簷下生活的孩子突然消失,沒多久,她收到兒子的訊息,說自己到了敘利亞,加入ISIS。

「回來!你說你愛我,可是你做的正是相反的事!」班艾里給我看當時她跟兒子的對話紀錄,「不用再叫我回去,我是不可能回去的。以後妳不用再聯絡我,我們這裡是有紀律的,」他對母親聲稱,自己有食物、有住處,還找到希望。

「你如果死了,就什麼希望都沒有了!」「那些人跟你談希望,他們在戰場上面跟你談希望?!」文字寫著:「你正在摧毀我!」

無效的溝通讓班艾里心痛,但隨後的死訊是真正的絕望,那通電話除了帶來心碎,也讓班艾里迅速成為社會公敵,夫妻倆被指控教育失敗、造成國家安全威脅。比利時政府修法,將投奔ISIS列為罪犯,班艾里因為沒有兒子的屍體,無法證明他已死亡,當法庭宣判5年監禁,因為「當事人」無法服刑,她還必須繳交18,000歐元罰金(約新台幣65萬元)。

「那時候,沒有任何人能夠幫我,」她回憶。最終,是班艾里20年的社工經驗讓自己找到站起來的動力。「我必須找到答案。」同住的兒子,如何決定、如何一步步走向聖戰士之途?「這是我的『聖戰』,這才是真正的聖戰。」她從兒子死後開始回溯事情發生的過程與可能原因,她想知道,兒子是怎麼被一路帶去敘利亞的?

班艾里告訴我,起點是社交網站。「就像是釣魚一樣⋯⋯他們(ISIS)有自己的程式,根據你的興趣、按讚的貼文、追蹤的粉絲頁,找到他們的『人選』。」

一開始,是Facebook上的接觸、加入私密社團,接著從在網路上對相關貼文的反應,進一步判斷怎麼開始建立關係,確定好後,便透過加好友、一對一私訊,取得完全的信任。一旦建立信任,便能提出成為聖戰士的選項,甚至透過網路安排與人在敘利亞的聖戰士對話、從Instagram上看他們的生活。像是買房子、註冊學校一樣,確認完所有的細節後,接著便是啟程,透過WhatsApp提供指引,搭配由ISIS提供的電子機票,班艾里19歲的兒子,就能不靠母親協助,隻身前往敘利亞,投入他決心奉獻的聖戰戰場。

「你們都以為,他們加入ISIS是去殺人的,」班艾里說,「你們沒看見的是,ISIS的宣傳物裡面,有97%是跑車、老婆、工作、錢,以及一群跟你稱兄道弟的人,我的小孩看著那些東西,他覺得即使去那裡會死,也至少證明自己活過了。」班艾里強調,ISIS抓準這些穆斯林青年的心態,以網路上的內容,給他們兄弟情誼、尊嚴、認同的生活想像,只有3%,是呼籲聖戰的血腥內容,ISIS知道,暴力是會嚇跑人的。

一切發生得很快,她19歲的兒子從網路上看見了ISIS關於伊斯蘭教義、召喚聖戰的影片,這些經過剪接、誇大、誤用的資訊,變成煽動仇恨的引信,加深他對西方世界的憎恨。他開始有了不一樣的舉動,密集前往之前從沒去過的清真寺、不再聽西方音樂,變得易怒、憤世嫉俗,「他開始問我關於伊斯蘭傳統教義的事情,然後對比利時的一切感到不滿,」班艾里回憶。 除了釣餌餵得不著痕跡,另個關鍵,是身為穆斯林在比利時成長過程中累積的恨,讓班艾里的兒子願意上鉤。

身為移民第二代,班艾里從小對未來抱持著希望,小時候的她志願是當飛行員,爸爸跟她說,「這世界沒什麼不可能,天空有多高妳的夢就能多大。」爸爸做為移工靠著雙手掙來了全家穩定的生活,「但我的小孩,他們成長在恐攻、經濟停滯的時代,又遇上了難民潮,」整個社會對穆斯林的敵意不斷攀升,「他們覺得當穆斯林跟殘障一樣,做自己是『不對』(指不被社會認可)的。」

班艾里回憶某次家庭出遊,小孩子們因為肚子餓哭了,她急忙帶著三個小孩到附近的餐館吃飯,但老闆看見一身穆斯林婦女裝扮的她,第一句話便是「我們沒有位置給你們坐」,但當時餐廳內空無一人。「我兒子那時就說,『媽媽,妳必須做些什麼!』但我什麼都沒做,我不想惹麻煩。」

生活中的不滿、無奈,變成了ISIS宣傳可用的素材,每個月上千波宣傳灑向螢幕另一端的數億群眾,尋找共鳴。正值自我認同發展階段的青年,一旦按了讚,可能就走進了運算法打造出的「舒適圈」,進一步啟動極端化的過程。

德國極端與去極端化研究中心(GIRDS;the German Institute on Radicalization and De-Radicalization Studies)主任科勒(Daniel Koehler)告訴我,人要走上極端化,主要有兩大關鍵。首先是對於身處的社會感到失望,或認為自己不被認同,這可能包括種族歧視的經驗、被霸凌、家庭裡的爭執、缺乏教育或工作機會等。極端化的另一關鍵,便是人格特質中的積極性,包括對正義、榮譽感、自由、卓越的尋求,或想幫助貧窮、弱勢等,試圖讓社會變得更好的意念。每個走上極端化的人,其背後成因,都是由以上不同因素以不同比重組合而成。班艾里的兒子就是個例子。

在家裡無法自由對話,在學校得到差一階的教育並感受到自我所屬族群的弱勢,正處於自我探索、發展自我認同,需要陪伴與領導的青少年,很容易轉往積極向他們伸手的極端主義團體尋求溫暖。

班艾里成立非營利組織「反暴力極端主義」(SAVE Belgium;Society Against Violent Extremism),試圖回應這些問題。她與學校、父母、政府合作,幫助那些與她兒子同樣的青年,以及與自己一樣痛苦的父母。開始走訪學校後,她發現問題比她所想的更嚴重,課堂上老師們不敢談極端化、不方便解釋ISIS,許多學校主動邀請班艾里,就是要避免由自己來談這些問題。於是她先是出版教材,共有10章內容的教科書,用10堂課程訓練教師、父母,內容包括與青少年溝通、伊斯蘭教義、獨立思考、認識極端主義、瞭解ISIS、認識網路工具等。接著,她每個月與其他聖戰士的父母碰面,支持、輔導、提供法律服務,特別是那些與她境遇相同──沒有死亡證據卻得面對國家控訴的聖戰士父母。

2015年,成立的第一年,已有33間學校邀請SAVE Belgium入校上課、提供教師訓練。當ISIS的釣餌跟著社交網站伸向全球,她的足跡也走過阿富汗、孟加拉、加拿大、黎巴嫩、美國。一次又一次的恐攻,讓社交網站上對穆斯林背景人口有更多的歧視與標籤,也產生出更多絕望的青年,2015年,一個月最多有來自80個國家、上千人加入ISIS,持續成為聖戰士,SAVE Belgium收到的邀請和求助也跟著攀升。

從當時的罪人,到逐漸受到主流認可的援手,班艾里的日子並非從此平順,負責招募聖戰士、經營極端伊斯蘭社群的恐怖分子同夥,幾次向她提出威脅。我問班艾里,在傷痛與威脅之中,是什麼讓她堅持,在這個歐洲人口比例中最多聖戰士、街上就曾被發現炸彈的比利時社區繼續工作?

「是希望,當然是因為看見希望啊,」她淡然地說,當人們稱她堅強,她說她只是提醒每一個人,把每一個孩子當作自己的孩子。

每個人都是解方的一部分,她說,「我們都必須有同理心,要想,你的孩子就是我的孩子⋯⋯發生在我孩子身上的事,也可能發生在你的孩子身上。我們必須共同誠實地面對這些問題,是這個社會改變了這些孩子,包括警察、社會機制、學校裡的歧視等等,你如果把這些問題全都藏起來避而不談,不給弱勢任何支持,就等於把這個社會的弱點暴露在那裡,留給像ISIS這樣的極端團體趁隙而入了。」

莫倫比克(Molenbeek)原來有座創業中心,名為MolenGeek。梳著油頭的歐薩里(Ibrahim Ouassari),是創立創業中心的大哥,也是當地的傳奇人物,13歲開始接觸電腦,16歲決定休學,開始工作,他買電腦自學,3個月後開始架網站,18歲時創業,21歲開始開資訊顧問公司,至今已經創立4家公司。在這個以開貨車、賣毒品、恐怖主義聞名的社區,歐薩里不是一般人會預期見到的人物。他熟練地帶我參觀2016年3月開張的創業育成中心和裡頭的青年們,他們的身分從高中生到社會人士都有,他們學寫code、擬創業企劃書。每個週末創業中心都辦活動,包括YouTube舉辦的工作坊、黑客松,甚至有給10歲小孩上的數位課程。

「你們台灣人剛來過,他說:『其實我們很像』。」歐薩里說出了一句令人意外的話,原來,台灣的社會企業家剛剛來訪,發現這個社區與都市間的差別:貧富差距、教育品質低落、失業率高、毒品,其實跟台灣某些聚落、都市邊緣的社區、山區地帶相似。

2015年8月,歐薩里在自己的家鄉莫倫比克辦了一場活動,想知道有多少人對創業有興趣,那一次反應不錯,隔年一月他又辦了一場,介紹創業是什麼,網路給了什麼機會。他看著年輕人臉上的表情,他想,自己好像找到了家鄉需要的東西。「這裡的年輕人心裡都有一座牢籠(ghetto),上學之後會明顯地感受到這個社會對自己的歧視,那種環境之下,是很難叫人對未來有信心的,」他說,「每個人都說你辦不到,最後連你自己都這麼相信了。」他屬於「讀書無用」派,因為他看著同樣出身1080(莫倫比克郵遞區號)的其他人,讀到了碩士、博士,還是因為出生地找不到工作。「創業的話,我就不用接受你們的遊戲規則了吧?」他尤其為女性打抱不平,兼具穆斯林、莫倫比克、女生三種身分,是就業市場裡弱勢中的弱勢。

在恐怖攻擊密集發生前,他就開始在莫倫比克推廣創業,後來遇上恐攻,莫倫比克一夕之間成為世界焦點:一方面是社區集體翻黑,另一方面,企業、政府為了搶目光,紛紛贊助二手傢俱、電腦、資金。我們到訪時,Google、Samsung已表明支持意願。歐薩里想把握機會,讓莫倫比克青年擁有不一樣的成長典範。

我們到訪時,有10名左右的年輕人坐在不同的房間裡,有的在開發App,有的在電腦螢幕上學寫程式,有的拿著VR設備,不知道在開發什麼樣的新遊戲。於是,我的筆記本上出現了其他記者在這裡沒記下的故事:一個一個年輕人的夢想。

- 輟學的塔卡都理,今年22歲,這是他學寫程式的第4個月,「coding讓我自己覺得有力量了,好像可以創造一些新的事情,好像可以大膽地去想像。」他說自己是男生,應該負起責任,帶著家人走出這個社區,找尋不一樣的生活。他的創業計畫,是做一個老人與殘障專用的生活App。

- 27歲的路易,3週前才註冊公司,他的App要提供給每個人個性化的在地旅行建議。按照每個人Facebook上不同的喜好,對照當地同樣背景的人,由他們的打卡次數來告訴你10個與你最對味的景點。他說,靈感是莫倫比克給他的。「來莫倫比克很好,因為這裡讓我記得每個人都是不同的,用同一套標準去衡量全世界的文化,那太過時了。」

- 非裔的泰瑞,26歲,想打破就業網站的規則,做出一個專門給半工半讀者、不具高等學歷者的人力網,「很多人願意學,準備好不顧一切的努力了,但如果你生錯地方,難道這輩子只能被救濟,或不顧一切地去找尋別的辦法嗎?」

- 諾克才15歲,這是他學coding的第一週。他不喜歡上學,卻熱愛coding,老師只好打電話來育成中心查勤。「這裡很好,跟學校不一樣。」早上8點他第一個到,直到18點關門才離開。他也曾經逃學去外面想學寫程式,但去了電腦中心,對方卻只要他處理硬體。「這裡不用看我是誰,都是自己人,而且看到別人在這愈變愈好,我也想要。做一件事、找一個新的可能。」他說,「我來這裡,是為了要成為一號人物的。」

歐薩里在所有年輕人介紹完自己之後,告訴我,他的壓力其實很大,因為恐怖攻擊後,太多人盯著莫倫比克,他知道政治人物、企業此時把手伸進來,無非是為了求得關注、建立關心弱勢的形象,他沒有選擇,也只能把握機會利用資源,重新說一個新的「莫倫比克故事」。他的努力在2018年2月讓MolenGeek登上《華爾街日報》(The Wall Street Journal),新的莫倫比克故事出現在西方媒體之上,超過600人參與MolenGeek課程、黑客松等活動,2017年完成第一屆程式開發教育的16人,只有兩人尚未就業。

比起創業顧問,歐薩里其實更像當地年輕人的教練。「我想讓他們在進入社會前準備好自己,我問他們要做什麼、想學什麼、目標是什麼,最終是要讓他們去想,他們到底相不相信自己做得到?到底認為自己是誰?願意為什麼樣的未來努力?」「到後來我發現,整個莫倫比克該問的問題是,我們為什麼不真的認同自己?」歐薩里說。

沃亨帶我走過混亂的「準劇場」,向倉庫的二樓走去,演員跟導演們正在裡頭排練。他們都是沃亨的學生,演員演出的故事,都是自己遇上歧視的生活細節,例如非裔青年在街上賣DVD,最後卻被警察偷走光碟,例如包著頭巾的伊斯蘭女性去面試,考官卻把她當作清潔女工,告訴她走錯路了,他們把這些故事都改編成喜劇。其中一個演員,還在之前的演出請來真實生活裡對她說出歧視言論的男性,表演後,做為觀眾的他,向演員道歉,透過舞台的情境、透過戲劇的同理,他理解了女性的感受。

這是沃亨的點子,他認為劇場是青年最需要的地方,不分種族、不分文化,青年們總是需要個地方述說他們的生命故事。在劇場裡開設工作坊,沃亨要他們用自己的「語言」把內心話說出來,接著把這些改編成劇場的素材,成為共創的一部分,而後透過展演,讓他們建立自信、建立認同。

從2002年開始,沃亨就為社會中的弱勢青年開設建立自信的肢體課,但他愈做愈發現光是肢體課遠遠不夠,愈覺得自己應該做更多,於是從協助學生成立劇團開始,一路到在莫倫比克建立社區劇場。

「整個社區都失去自信了,不敢表現自己的自我認同,不敢講自己的想法。在不同的環節上,他們都失去了自己,在社會、學校、運動場、家庭中總覺得怪。」「就像一隻腳太短的人,連好好地走路都非常辛苦。」青年在生活中不斷地「被拒絕」,「他們就這樣一步一步被推向失敗者的角落;在失效的系統裡,他們得自己找到機會。」

41歲的他,稱自己是幸運的,出生於大家庭、文盲的父親屬勞工階級,但沃亨從小數學特別好、在校成績優異,從16、17歲就開始在莫倫比克的社福機構當數學小老師,「小時候覺得嘻哈很帥,那時就被吸引了,在街上交了很多好朋友,」他回憶,其中一個朋友後來去劇場發展,開啟沃亨與劇場的連結,沒想到,後來他成為第一個出現在電視上的莫倫比克人。

跟自己的童年相比,沃亨認為,現在的莫倫比克需要在不同世代、社區內外、不同社會階級間,創造更多人與人間多元、開放的連結,而劇場就是能向內建立自我認同、向外建立連結的場域。

沃亨強調,對弱勢社群的青年來說,改變自我認知的過程必須從內向外,「對他們來說,改變對自己的認知最難但也最重要。」他要青年們從想像開始,重新看見自己真正的想望。他辦寫作比賽,讓青少年開始懂得表達、思考,琢磨腦中平常不曾注意到的念頭,看到彼此的生活經驗後,讓他們知道自己不孤單,知道情緒與感覺是正常、被允許的。

有時,青少年有機會把自己的故事慢慢發展成劇本,或是成為上台展演的小作品,在寫台詞、設計場景的過程裡,青少年必須繼續追問自己真正想表達的是什麼,要怎麼說。在思考如何讓台下的民眾聽懂自己想傳遞的訊息的同時,等於也練習了換位思考。

「你說的那些聖戰士,我在這個社區工作20年,沒有認識任何人到敘利亞加入他們(指ISIS),我無法理解他們的真實想法到底是什麼,他們的父母也沒辦法,對我來說解方很簡單,他們需要一個地方,能好好把自己的想法說出來。」沃亨的想法,在現實社會中恐怕需要很長的一段時間才能實現,在那之前,他的表演課、他開設的舞台,會為這些聲音留一個訴說的空間,也為嘗試同理的他者在莫倫比克裡保留一席位置。被同溫層隔開的人們,包括把莫倫比克當作恐怖分子溫床的人們,以及活在自我否定牢籠中的穆斯林青年們,也因此有機會在社交網站之外相見。

從1980年代開始,布魯塞爾區族群融合中心(Regional Integration Centre)的執行長雷蒙(Johan Lemen),就對比利時政府提出警告,因為歧視、族群融合的失敗、經濟和教育條件等差異,牆,正在把移民群體關進另一個結界裡。從1980年代提出建言,1990年代末,他以魯汶大學社會與文化人類學系教授身分,成為比利時史上第一次推出族群融合政策的推手之一。專研移民融合政策、人口販賣的雷蒙,至今仍守在莫倫比克裡。

一開始,青年之家靠著發送肥皂、雞蛋,以及建立自己的小型動物園、放映影片,讓移民家庭中的孩子,能在父母上工、為戰後布魯塞爾的重建忙碌時,有個安身之地。青年之家的規模慢慢擴大,附設的動物園甚至還養了獅子。愈來愈多不同族群的人在青年之家碰頭、相處、相互瞭解,而青年之家也對移工們提供教育上的協助,試圖讓不同文化的族群在布魯賽爾和平相處。同時,也幫移民家庭建立在這個社會裡生活所需要的共識,理解歐洲城市的生活規範、當地法律等等。

「很可惜的是,1970年代末,販毒等快速賺錢的方法,在社區裡漸漸普遍。」雷蒙解釋,與青年有關的新社會問題挑戰了Foyer的角色,他在1980年代加入後,決定青年之家必須做更多、更系統化地處理移民社群融入社會所碰上的困難,於是他們推出女性之家,以應對穆斯林12歲後不習慣與異性接觸的文化,同時把預防犯罪、針對輟學生的補救計畫等獨立出來,把各項服務專業化。

相對於Foyer在社區裡反應的快速與彈性,比利時政府直到1980年代末,才決定研擬全國性的社會融合政策。雷蒙是當時撰寫政策建議的顧問之一,直接對總理負責。

但既然從1980年代就開始談社會融合,1990年代政策上路,如今,人們卻以「恐怖分子溫床」看待莫倫比克,這是不是代表20年來的努力,是一場失敗?

做為當初的政策顧問、比利時重要學者,及社區裡第一線與群眾互動的工作者,雷蒙誠實地回答,在他眼中比利時的融合至少有兩個地方失敗了。

首先,是關於這些新居民的認同問題。「當他們談論土耳其總統的時候,很多都用『我的總統說⋯⋯』開頭,因為伊斯蘭的關係,他們很多人的認同、對國家的忠誠,都不是對比利時,」雷蒙解釋,穆斯林的忠誠來自信仰,這些來自他國的傳教者、宗教社群進到歐洲後,未能或不願在地化,成為許多歐洲國家社會和諧的共同挑戰。

第二個社會融合的失敗,來自於教育。在莫倫比克,大部分移民的第一代以勞工身分來到布魯塞爾,但如今城市經濟的樣貌已從一級產業轉向以知識產業為主,移民下一代和他們接受的教育、學校的教程,沒辦法跟上新的產業需求,這導致整個社區的社會階級因為經濟因素無法上升,也讓移民的二代、三代只能靠著低階工作,甚至販毒、偷車等方式為生。長期來說,整個社區與上一代相比,看不見希望。

「我不會說莫倫比克是一座ghetto(族裔聚集區),不是的,它是一座『心理上的ghetto』。」雷蒙說。因為在外界找不到自信,於是社區的人從傳統信仰中尋找社會成就,「外面」的世界再現實、再殘酷、再看不起我,至少,我還是個「好穆斯林」。

曾住在莫倫比克10年的荷蘭攝影師、紀錄片導演沃頓(Teun Voeten),對此感受深刻,他在2015年11月發表〈莫倫比克傷透了我的心〉一文,我因此採訪了他。

「10年來極端主義在這裡快速發展,氣氛變化很大,我慢慢變成社區裡的極少數,住在這裡的人心態也愈來愈封閉,」沃頓認為,與善於經商的土耳其人不同,許多摩洛哥家庭不注重教育,當全球化影響產業轉型、經濟發展時,他們很容易落到社會底層,但他們不選擇面對問題,反而以邊緣化的受害者自居,以此迴避問題,保守的伊斯蘭教派,成為他們取得社會成就的出口。

還有一個原因,他開始看見極右派也進入社區,無人聞問、貧窮、失去自信、迷失的社會底層分子集中於此,極端團體像是狩獵般在此招收成員,白人主義至上者、極端伊斯蘭教派、伊斯蘭國等不同組織在此耕耘,揮舞著認同大旗,結合雲端上的社群操作和實體活動,沃頓以「一場社會底層的內戰」形容。

當他試圖以投書〈莫倫比克傷透了我的心〉帶起討論,人們稱他為種族主義者、歧視、白人至上者,直到後來發生恐攻,人們才承認莫倫比克的問題。「如果一開始我們就有公開的討論,很多事情說不定都有解決的辦法,」沃頓嘆道。

「這是ISIS不想看見的,人們開誠布公地面對問題,公開地討論想法。」

於是,在莫倫比克最需要與社會對話的時候,所有人都戴上了有色眼鏡,看不到莫倫比克的原色。Foyer連續辦了22年的馬拉松,用意是鼓勵人們走進莫倫比克,但在當年,明明是大晴天,卻有一半的人缺席,許多人打電話說,「那裡太危險了!不能去!」

還有機會逆轉嗎?在莫倫比克看著一切下沉的雷蒙,點出一切的根本,比利時政府必須要有政治意志解決這個問題,意指在各項政治利益的算計中,把族群融合視為優先。法語區、荷語區各自的政黨,必須走出政爭、搶奪資源的格局,把資源投入弱勢的移民社群。

有了政治意志,解方可從下面三個面向下手。

首先是宗教,伊斯蘭教在歐洲的教義解釋、傳教,必須要在地化,而不是由保守教派解釋教義,並凌駕於當地的社會規範甚至法律,伊斯蘭教的教育必須改革,否則投奔敘利亞的行為會持續發生。其次是教育與就業系統方面,必須要為移民社區出身的孩子創造希望,讓階級流動變成可能,這是打破心理結界的關鍵。

最後,是要讓弱勢族群懂得如何帶著獨立思考使用網路。雷蒙告訴我,他們剛拿到企業家的資金支持,要開發出一套網路媒體識讀教材,教孩子辨認ISIS發布的不實資訊。

「數位世界對年輕人來說就是他們的真實世界……世界觀、對事情的認知其實都是被培養出來的,現在是網路在灌輸我們認知世界的方式,」雷蒙說,這是一個很大膽、很麻煩的嘗試,但他們沒有選擇。 而這個選擇,讓青年之家在2019年登上《德國之聲》(Deutsche Welle),老先生口中大膽、麻煩的嘗試,成為各國抵抗不實資訊的參考教材。

社交網站上的不實資訊、極端組織,對社會融合政策專家雷蒙來說是危害青少年的毒藥,而對擁有35年國際情報工作經驗的國安專家來說,這是炸藥;莫倫比克代表的,不只是一座社區、一個國家融合政策的問題,而是全球化之下各地都得面對的地雷。

「這是歐洲5、60年來最大的威脅,」同樣身在布魯塞爾,歐洲戰略情報安全中心(European Strategic Intelligence and Security Center in Brussels)執行長莫尼克(Claude Moniquet)如此形容極端主義搭著社交網站和通訊軟體在歐洲布下的網絡,「在ISIS後,還會有別人想用網路來做些什麼,網路跟年輕人之間的關係,跟上一代不一樣,你就是得想辦法保護他們。網路是能創造出孤狼的,(就算實體距離遙遠)ISIS也可以用網路一直在(歐洲)孤狼的心裡存活下去。」

而他口中的危險,不只是聖戰士發動的攻擊,而是從暴力攻擊開始啟動的負面循環。全球化、移民潮、難民危機這三大趨勢,正在讓歐洲社會的潛在衝突逐漸浮現,先是歐洲內部面對的高齡化、人口下降、產業轉型與生產線外移等經濟挑戰,讓歐洲民眾對未來感到不安;同時,歐洲移民的人口比例已攀升至二戰後最高;再加上中東、非洲地區的戰亂,讓難民人數大增,然而難民申請卻不見盡頭,光是在比利時,官方每天收到關於移民的抱怨是以百千計算的。

莫尼克告訴我,利用不斷進化的網路工具,極端主義在升溫的歐洲點火,從2000年就開始了。當時,蓋達組織開始把網路當作宣傳工具,光是2002年到2007年,歐洲國安單位就關掉幾百個恐怖組織建立的網站。但社交網站興起,國安單位根本就刪不完,加上ISIS創造出來的招募方式,讓各國國安單位都頭疼。2015年開始,點對點的加密傳訊軟體出現,並慢慢取代「公開可見」的社交網站內容,國安單位們監控的成本迅速上升,不再能輕易地大規模監控。「過去他們(極端組織)要極端化一個人,需要花到5年,現在1、2年就夠了,」莫尼克作結。

加溫情緒遇上點火者的持續進化,處處可見的「莫倫比克」,成為散落各地的油庫,莫尼克認為最具危險性的爆炸,是在如恐攻事件發生後,極右派趁隙而入,主動發掘對未來感到絕望的民眾, 抓著排外的人、對現況不滿的人,順著社群網路灌溉憤怒和認同,讓他們相信「要行動才能證明自己活著」,吸收他們壯大政治資本,形成極端伊斯蘭與極端右派共生的結構。他警告,萬一民粹政治人物藉著炒作不安情緒而在歐盟中掌有高位,最終,歐洲國家彼此間會成為敵人,推崇多元價值的歐盟可能不再。「這會創造出一場運動,極右派的會喊著趕走、殺掉穆斯林,歐洲的極端分子(不分意識形態),會至少再多個3、4倍。」這是他口中歐洲二戰至今最大的威脅。

會走到這一步,他說,是「歐洲睡著了」,如同比利時對於莫倫比克問題的忽視,許多歐洲國家「忘記和平不是世界的常態」,莫尼克在2012年與歐盟官員會面時,就提出聖戰士可能帶來的風險,但被徹底忽略,直到巴黎出現恐攻,官員們才開始把聖戰士當一回事。

《極端主義》(Extremism)一書的作者,也是歐盟專研暴力網路政治極端主義智庫VOX-Pol研究員的伯格(J. M. Berger),長年鑽研線上極端化和極端主義的發展,他的研究也支持莫尼克所說的兩股極端勢力(極端伊斯蘭、極右派)的「共生」和沃頓口中的「社會底層的內戰」。

伯格以溝通的競賽場形容社交網站,各種論述、意識形態在平台上競逐使用者的注意力,試著找到追隨者,於是也成為一場大規模的競賽。

「當你打開了一個新的溝通場域,就創造了一種新的傳染媒介,」他解釋,兩個陣營的相似之處,都是用社交網站的特性,讓極端言論更容易被更多人看見,同時,他們都以末日論的訊息說服追隨者加入行動,加速「無法避免的終戰」;兩者皆呼喚孤立、對意識形態渴求、在生活中經歷困難的年輕男子,參與大規模攻擊,讓他們彷彿找到了歸屬和生命的意義。對ISIS、白人主義分子來說,社交網站是啟動循環的地方,每一次的攻擊,都增加了極端化及反社會意識形態的力道,成為下一次暴力攻擊的序曲。伯格在2015年就說過,「伊斯蘭國是第一個用社交網站來放大聲量的極端組織,但它不會是最後一個。」

事實上,在2016年,當ISIS因為恐怖攻擊大量遭到平台管制內容、刪除帳號,同樣以散布不實資訊、鼓吹暴力、宣揚歧視的白人至上主義者,卻因為不被掌權者歸類為「恐怖主義」,在聲量上從社交網站上的後進者,成為超越ISIS的贏家。

和平需要付出代價,使用社交網站,人們需要對其運作有更多的理解,這是2016年至今,各國總算學會的一課。對生活處境的不滿與社交網站上極端訊息的相互加乘,在同溫層效應之下,打造出的「認知結界」,被困住的不只是布魯塞爾的移民社群,魚池裡的魚也不只是穆斯林青年,在往後幾年,我們看到類似的情況在不同國家、文化、膚色的群體上作用著。只是我們必須記得,莫倫比克的故事不只是提醒我們星星之火如何燎原,更是提醒我們,因為膚色、宗教或各種不同身分認同元素而成為少數的群體,在偏見、媒體的嗜血之下,如何「被沉默」,我們或許不知不覺中都成為了築牆者,強化結界,助長了極端主義的崛起。

註:本文書摘經春山出版授權,為閱讀需要,部分擷取內容有些許調整。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。