精選書摘

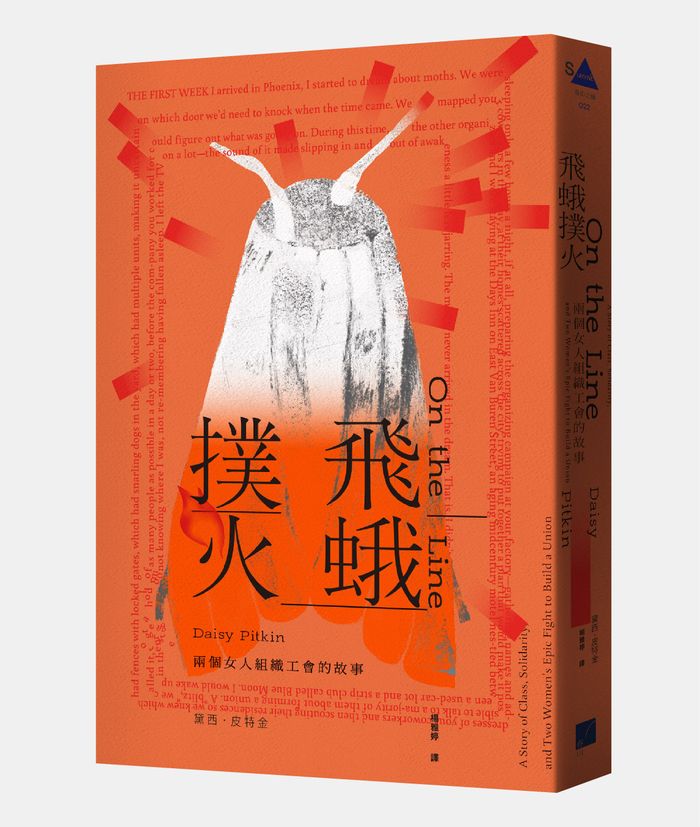

本文為《焦點事件》記者孫窮理為黛西.皮特金(Daisy Pitkin)著作《飛蛾撲火:兩個女人組織工會的故事》導讀,經春山出版授權刊登。

蛾為什麼會撲向火?到今天,科學家也沒有定論。

有一種說法被許多人接受,認為蛾的「趨光性」只是一種誤解,牠們將月亮的光線作為導航的指引,保持與月光呈一定的角度,可以讓牠維持直線前進。但如果是人造的光源,像是火光、燈泡,光束呈現放射狀,這個時候,如果要跟每一道光束保持一定角度,飛行路線就會開始打轉,或者呈螺旋狀接近光源,最後甚至撞到光源上。

黛西.皮特金(Daisy Pitkin)《飛蛾撲火:兩個女人組織工會的故事》裡,提到了橫向定位理論。如果觀察蛾在燈光附近的飛行狀況,就會發現牠們並不是直直地「撲」向燈火,而是在燈光附近不斷地打轉,無法脫離,有的時候,就會不小心撞到燈上,這種說法有一定的說服力,也被許多人接受。

在這本書裡,充滿了各種各樣的「蛾」,有的時候,是某種隱喻;有的時候,像是一種蛾類生態的科普教材;有的時候,詳細描述了蛾類造成的災難,以及與蛾相關的不同抗爭。

蛾,也是書中的兩個主角:黛西和阿爾瑪對自己和對方的稱呼。阿爾瑪是索迪斯(Sodexho)公司在美國亞利桑那州鳳凰城洗衣廠的工人,在這本書裡,她是第二人稱的「你」。這本書,也是兩隻「蛾」的故事。

在吐絲結繭自縛之後,毛蟲歷經一個使自己變性(denature)的過程,分泌出酶,把自己身體的組織溶化,把自己分解,蛻變成蛾。

對於2003年紡織成衣工會(UNITE)的菜鳥組織者黛西,和從墨西哥來到鳳凰城在索迪斯洗衣廠工作、最後因工會抗爭也成為組織者的阿爾瑪來說,這本書講的就是她們如何一起完成這個變性成蛾的過程。

索迪斯是一間巨大的法國公司,主要業務是餐飲服務和設施管理,2010年時,它在全球80多個國家,僱用了近38萬人,在北美就有6,000多個據點,10萬個受僱者。法國的資本著眼美國的市場,索迪斯另一層意義的「跨國」,就是在像鳳凰城洗衣廠這樣的地方,它的受僱者,高比例地來自操西班牙文的墨西哥裔移民。

洗衣廠承接來自旅館、餐館、醫院等布巾的洗滌工作,在阿爾瑪的生產線上,帶著各種汙染的被服衣物,經過洗滌、烘乾、熨燙、包裝,各個環節都充滿高溫、有毒化學物、電力、機械等危險。

2003年,索迪斯鳳凰城洗衣廠在紡織成衣工會的協助下,開始組工會。由黛西這樣的組織者,在工廠裡找到阿爾瑪這樣積極的工人,然後避開資方視線,祕密拜訪工人,說服他們加入工會,等到時機成熟就發動「閃電戰」(blitz),向工人發出「工會卡」,填寫之後,成為工會的準會員。

美國的工會,主要不是「索迪斯鳳凰城洗衣廠工會」這種台灣人比較熟悉的「廠場工會」,也沒有依照產、職業或者地域劃分工會的限制,概念上比較接近大型的全國工會聯合會,隨著組織的擴大與合併,一個工會包含了多職種、多產業的工人。

像是鋼鐵工人聯合會(USW),組織範圍早已超越金屬工業的工人,而跨足到運輸、醫療、公用事業等產業;汽車工人聯合會(UAW)也有航空業、零售業,以及學術工人等;紡織成衣工會裡除紡織業工人,也組織零售通路的工人,在這本書裡,則是把組織拓展到洗衣業。

工會組織的方式,就是在廠場裡獲得一定數量的工人簽工會卡,依2003年的法律規定,還要經過勞工局舉辦的投票過半數後,這些洗衣廠的工人才能加入紡織成衣工會,成為它的一個分會。而「組織者」,就是受僱於紡織成衣工會,負責組織沒有工會的工人,以擴大工會組織的人。

經過幾個月「水下」運作後,黛西和阿爾瑪等人快速取得相當數量的工會卡,在2003年5月1日,支持工會的工人停工,舉著標語和手舉牌到管理辦公室示威,工會浮上檯面──這個動作,屬於美國《國家勞工關係法》所保障的工會集體行動。

不過資方立即展開反制,開除了包括阿爾瑪在內的4名工人,雖然法律保障工會的行動,然而但書是「除非工人的職位,資方已經找到永久替代者填補」。資方隨即利用這個有點胡扯的理由,宣稱在被開除的人離開工作崗位的20分鐘空檔內,已馬上找到了替代者。資方的想法似乎是:反正先開除,達到破壞工會的目的再說。

由於工會還必須經由勞工局主辦的投票,才能正式成立(加入紡織成衣工會),組織工會的動作已浮出水面,資方製作攻擊工會的影片、直接約談已經簽署工會卡的工人施壓,設法在投票之前,讓工會無法達到半數同意的門檻。勞工局設定的投票日是5月29日,在行動曝光後,資方有近一個月的時間可以反制工會;不出意料,工會最後以28票之差輸了。

此時,工會的命運,就完全懸於對資方威脅手段所提出的「不當勞動行為」訴訟。除了反覆出庭、提供證據之外,什麼事也沒辦法做。2004年3月,法院做出判決,資方「不當勞動行為」成立,工會勝訴。除了一個在示威中推了管理者的工人西西莉亞,其他3人復職。不過,這個判決距停工已經11個月,距投票也過10個月,公司在這段時間全力破壞工會、拉攏工人、扶植親信,甚至在工會投票失敗之後,舉行廠內慶祝活動。即使取得勝訴,尚未完成成立程序的工會,已經是半殘狀態,而且公司還提出了上訴。距離工會真正成立,路途仍十分遙遠。

講到這裡,索迪斯工會的事情得擺在一邊,因為這本書的主題不全然在此。像黛西和阿爾瑪這樣的「蛾」,如何在她們所屬的大工會的「官僚化」和「鬥爭」中完成「變性」,可能更重要。

紡織成衣工會的前身之一,「國際女裝服飾工會」(ILGWU),是一個具有百年以上歷史、擁有深厚抗爭傳統的工會,對黛西來說,這個傳統還留在紡織成衣工會的血液裡,最明顯的表徵,就是「工會是不是還積極組織沒有工會的工人」。

2003年黛西剛到鳳凰城時,美國大多數工會已陷入「生計工會主義」,及官僚化的「事業工會主義」,只服務自己工會的會員,不再積極拓展非工會成員;在黛西和阿爾瑪經過通宵繁忙工作,早晨筋疲力竭地離開辦公室的時候,同一棟大樓,勞聯─產聯(AFL-CIO)的「業務代表」剛好才朝九晚五地來上班,他們的工作,就是處理各種會員申訴、確保契約履行;看到黛西她們,總是親切地揮手打招呼。

就在索迪斯工會陷入漫長的訴訟循環時,2004年7月,紡織成衣工會忽然宣布和「國際餐旅工會」(HERE)合併,成為「紡織成衣餐旅工會」(UNITE HERE)。基層組織者事前僅被告知這件事,「據說,紡織成衣與餐旅工會的合併起源於兩位主席某次在糾察線上的交談,背景是遊行的腳步聲」。

為什麼合併?檯面上的理由是,國際餐旅工會組織的餐旅業,與紡織成衣工會組織的餐旅業下游洗衣廠,兩者連結具有戰略意義;另一個理由是,國際餐旅工會有野心,但是經費短缺,而紡織成衣工會有錢;上不了檯面的理由是,黛西覺得紡織成衣工會主席想要領導更大的工會,但是搞組織太慢了,合併,是最快的方法。

這有什麼問題嗎?兩個工會在意識形態、工作方法與組織文化上的差異,嚴重干擾了工會的行動路徑,也讓黛西與阿爾瑪這一對好搭檔因此分開。

合併之前,2004年5月,紡織成衣工會和「國際服務業工會」(SEIU)合作,針對索迪斯、英國金巴斯(Compass)和美國的愛瑪克(Aramark)──三間都是全球五百大企業的綜合服務業「三巨頭」──發動跨越英、美、法、加的公眾壓力運動。

與這場大規模運動一同推動的,是向法律與資方訴求,工會不需透過勞工局舉辦的投票,只要在籌備階段,收集到足夠比例的工會卡,就可以取得合法的地位。像索迪斯工會,已經取得相當比例的工會卡,籌組工會的動作浮上檯面,到投票之前的那一段時間,剛好是工會最脆弱、資方打壓力道最強大的時候,如果根本不需要進行「投票」程序,就可以立即給予工會法律保障。

在21世紀的第一個十年,推動「核卡制」成為美國工會界很重要的修法倡議。一直到2009年歐巴馬上台,也是民主黨推動的重要政策,歐巴馬政府推動「核卡制」,著眼於近年美國的工會覆蓋率急劇下降。

如書中所述,1960年代前,即便遭到無情打壓,工會覆蓋率還在30%左右;到了2020年,已經降到6%左右。更根本的問題是,1990年代後隨著全球化趨勢,生產線外包、大量工作崗位外移到具有廉價勞動力的國家,而美國本土的工作機會,也都優先聘僱工資低的少數族裔移工或移民。這種狀況,使得大量白人男性失業,甚至生活在貧窮線邊緣,而這個仍主導美國政治、具有不可侵犯優越感的族群,產生了矛盾情結,一部分的人出現歧視少數族裔、反對全球化的情緒,也造成日後共和黨川普一類右翼政治勢力興起。

民主黨歐巴馬改善失業問題的對策,是希望提升國外代工產線以及國內少數族裔的薪資,並藉由發展邊緣勞動者工會組織,增加他們與雇主的議價能力。美國傳統的工會經常由白人男性主導,對於女性、少數族裔、非典型勞動者的組織工作興趣缺缺,加上組織門檻的法律限制,更不願邁出腳步。「修法」大概是聯邦政府最低限度可以做的事情之一。

歐巴馬政府提出《員工自由選擇法案》(The Employee Free Choice Act, EFCA):組織者只要獲得30%員工的工會卡,勞工局就可同意其進行祕密投票以成立工會;如果拿到50%的工會卡,就可免經祕密投票選舉的程序,直接成立工會。

2004年7月紡織成衣餐旅工會合併後,正是在推動上述「核卡制」的實行與制度化,而索迪斯工會成立與籌組的過程,成了說明「核卡制」重要性的重點案例,於是黛西和阿爾瑪被工會派到各地,作為政策宣傳的看板。在工會進入訴訟的等待期,這也成為她們重要的組織工作。

推動上級工會的政策沒有什麼問題,問題在後來工會高層要求索迪斯工會也與資方協商,透過實行「核卡制」承認工會,換取「勞資和諧」。親身示範,比起到各處宣講的效果要好得多。這個決定對黛西和阿瑪爾來說有如晴天霹靂。

推動新的「核卡制」協商,之前簽的工會卡當然不能作數,必須重新找工人簽署。2003年經過「水下」行動與「閃電戰」,工會取得了50%左右的工會卡,足以抗衡資方,但也讓參與籌組的工人曝光,資方早已做好反制工會的準備,在這種情況下,要重新簽到一定比例的工會卡非常困難。即便工會在「不當勞動行為」訴訟一審判決中占有優勢,但公司提出上訴,所以工會高層認為在施壓「三巨頭」運動的聲勢下,以「核卡制」逼資方低頭承認工會,才是更好的選擇。

紡織成衣餐旅工會的說法,是希望索迪斯工會出來「試駕」,這樣「核卡制」的引擎才能開向全國。黛西沒有辦法抗拒工會高層的要求,當她在電話裡告知阿瑪爾,阿瑪爾只冷冷地回了聲「好吧」。見了面,兩人都快哭出來,阿爾瑪說「我們不可能找到足夠的人簽卡」。

推動「核卡制」或設法衝高工會覆蓋率,可能對整體工會運動及日後《員工自由選擇法案》的立法有幫助,基層工會的組織者配合是理所當然,但以工會的大政策需要,而非基層工會的實際情況來下指導棋,所有的後果,還是由基層工會來扛。

讓工人簽署新「工會卡」所要加入的,不是已經被合併而消失的「紡織成衣工會」,也不是合併後的「紡織成衣餐旅工會」,而是紡織成衣餐旅工會針對「三巨頭」另外成立的新工會──「聯合服務工會」(SWU)。就算不考慮資方的動作,光是要跟工人解釋這些差異就非常困難。

不過,該扛的還是得扛。黛西、阿爾瑪、各地調動過來支援的組織者,開始推動簽署新的工會卡,這次完全是在檯面上直接和資方角力。即便在這種不利的情況下,新工會卡的簽署,在期限前只差5張就可以過半數。

讓人印象深刻的是,她們直接找上與資方關係良好、在訴訟中作不利工會證詞的工人,她們稱為「老太婆」;黛西描寫阿爾瑪與一名「老太婆」盧姿的會面:

「你們倆彼此不講話。從你膝蓋打直、單手叉腰的姿勢便看得出你對她在法庭撒謊仍無法釋懷。」

她們說服盧姿的關鍵是,工會即將成立,如果不參與,就會在契約談判中被邊緣化。最後盧姿「把工會卡按在貨車窗上簽名」,並且帶著空白的工會卡,去找另外兩個「老太婆」,她們也簽了名。

最終形勢逆轉,公司領導看到「老太婆」們的簽名,驚訝不已,但已阻止不了工會卡過半的事實。索迪斯工會扛住了。

不過,組織方法和意識形態的衝突,就沒那麼好解決了。

相較於紡織成衣工會,國際餐旅工會更有「野心」,而這種野心,我的看法是,建立在工會組織擴大的效率上,這也是它們積極推動「核卡制」的重要原因。工會組織擴大可以增加領導層的影響力,而國際餐旅工會的文化是「由上而下」,用台灣的脈絡來理解,就是更加「頭人化」。

合併之後,上級工會派出來自國際餐旅工會的組織者到鳳凰城「領導」黛西,而黛西的精力就耗在冗長的爭論裡。對於「工人為何要為組工會而戰?」,黛西腦中縈繞的,是阿爾瑪在工會培訓時提出的一個重要問題,也是貫穿全書,她想要追尋的答案:

「是什麼給予一些人戰鬥的意志,即使當別人在恐懼中倒下?」

對黛西來說,如果只是「憤怒壓過了恐懼」,這樣是不夠的。無論是「憤怒」或「恐懼」,都是來自工人和資方之間的關係,而促成工會持續戰鬥的,應該是在這一組關係之外,其他的東西。

面對來自國際餐旅工會組織者的問題時,黛西回答「人們對生活與工作狀況感到厭倦,他們所懷抱的憤怒與希望,足以讓他們冒著失去工作的危險來改變那些狀況」,在「憤怒與恐懼」之外,工人擁有的是「希望」。到了2020年,黛西為本書所寫的後記裡,提到「人與人間的關懷可生生不息──它既成為戰鬥的引擎,亦為其目標,對於這場戰鬥所要求的新世界來說,它是不可或缺的要素」。對黛西來說:

「相互關懷之所以能發揮這種作用,主要因為它讓人懷抱希望,而希望是團結的實質。」

不過,對於國際餐旅工會的組織者來說,答案卻完全不同,他說「根本不是這樣」,「是因為他們信任我們的領導」。

國際餐旅工會的作風,是要求組織者充分瞭解工人的狀況,甚至包括工人的私生活,這與黛西的工作方法背道而馳,即便是在她與阿爾瑪緊密的夥伴關係裡,也將私領域和工作切割得很清楚。

舉例來說,她從不追問阿瑪爾死於街頭暴力的兒子──與她年齡相仿的胡立歐.馬丁的細節,也總是避開阿瑪爾的丈夫胡立歐,不去瞭解他們夫妻相處的情況,或者有關胡立歐的個人資訊,在書裡,胡立歐彷彿是一個遙遠的路人那樣的存在。

同樣,黛西也不想對阿爾瑪解釋自己的私領域,原本與女性交往的黛西,忽然交了個男朋友,被阿爾瑪撞見,阿爾瑪有些生氣地問,我以為妳是個女同志,怎麼會跟男人交往,黛西有些敷衍地回答「沒錯,他是男人,但他生來就有個女人的身體」,阿爾瑪也胡亂地理解,說「跨性別(Transgénero)」,但黛西只是不加解釋地點點頭,接著,雙方陷入了很長的沉默。

黛西認為,這是「紡織成衣工會內部刻意為組織工作營造的文化」,「我們其實不該變成朋友」。

這種組織者與被組織者的關係,是不是現在黛西所接受的?在書裡面,沒有更多著墨,但是國際餐旅工會的組織模式,顯然不是她要的。

國際餐旅工會要求組織者必須「能讓工人告訴你他們的故事」,以及「要建立工會,一定得讓工人追隨我們」,以及「如果你不瞭解工人的故事,就無法推動他們」,對於阿爾瑪,他們一直問與她丈夫胡立歐有關的事,並質疑:「你在工作上是如此奮勇的鬥士,為何能忍受胡立歐對工會缺乏熱忱?」

在組織訓練上,黛西稱國際餐旅工會的方法是「群組逼供」(group push),「組織者被要求在團隊面前自我批判,接受領導和其他組織者嚴厲質問」,這種方法與對私領域的介入,是假設組織者「缺點背後必然存在的情感或心理因素」;而他們也要求組織者在「粉紅單」上記錄工人的故事,輸入在與其他組織者共享的資料庫裡,這樣就「知道什麼可以激勵各個工人,並能幫助他們克服恐懼」。

這是國際餐旅工會讓「他們信任我們的領導」的方法論,也是「管理」或「效率」上的成果,但是這種科層化的管理方法,讓黛西很快地在各種「我們、你們、他們」的游移轉換與權力關係下瀕臨崩潰。

她衝進工會辦公室,要求國際餐旅工會的組織者離阿瑪爾和索迪斯工會的幹部們遠點,「我們不是給他們玩心理遊戲的實驗品,假如他們必須死背一份問題清單及其個人故事的腳本,才能訓練自己與人交談,那麼他們所建立的不是工會,而是邪教」。

黛西的憤怒,看起來是源自工會對於阿瑪爾等人的對待,但是卻難以從黛西的描述中看到阿瑪爾所思所想,當黛西觸碰界限問到,「阿爾瑪,你為什麼要受他們擺布?」時,書中這麼寫:

「親愛的朋友,聽好,你不用擔心我」。那句「親愛的朋友」滿含輕蔑。之後我們保持沉默。就算我試圖開口也講不出話。我記得當時感覺必須很努力集中精神才能繼續呼吸。我記得路上的其他車尾燈好亮,新租的車打方向燈時聲音好大。我記得停在你粉橘色屋前的路邊。我記得你好輕地關上車門。

2007年,黛西已經因為工會工作的升遷,與阿瑪爾漸漸失去交集,而組織方法和文化的衝突,最終爆發。「粉紅單」成為重要的引爆點,紡織成衣工會和國際餐旅工會的鬥爭檯面化,甚至在廠內發生直接衝突,搞得連資方都啼笑皆非,最後紡織成衣工會發動「收復」工會地方支部的行動──奪取工會辦公室。

在鳳凰城,黛西和其他紡織成衣工會的組織者進入工會辦公室,國際餐旅工會的幹部早已得知訊息,清空資料徹出。行動前,黛西「肯定打了上百通電話」給阿爾瑪,但她都沒有接,黛西等人給辦公室換鎖,徹夜駐守,第二天晚上,國際餐旅工會40多個人衝撞門、搥打門上的玻璃和旁邊的窗戶,紡織成衣工會的人用椅子堵住門對峙。

透過玻璃,黛西看見了阿爾瑪在另一邊的隊伍中;「我們站在那裡對視了不曉得多久,我感覺我們彷彿滑落到周遭風暴的靜止中心」;最後阿爾瑪和國際餐旅工會的人一同離去。

兩個主角的故事,在這裡戛然而止,留給讀者錯愕和遺憾。

在整本書裡,有一個高光到無可逼視的存在──美國工運史上一位傳奇的組織者克拉拉.萊姆利希。1909年,紡織成衣工會前身國際女裝服飾工會在庫珀聯盟學院大會堂舉行的大會裡,克拉拉站出來,呼籲總罷工。身形瘦小,年僅23歲的她,當時甚至是被群眾舉著上台的,這個呼籲改變了工會逐廠鬥爭的策略,而發動了「兩萬人抗爭」(Uprising of the 20,000)。

這一場主要由紐約市、說著意第緒語的製衣廠女性工人發起的罷工,震撼了整個美國社會,但是罷工進行11週之後,遭到工會高層「斷然取消」。黛西說,罷工者並未受邀參加談判,他們很多是文盲,而「社會黨」與「全國婦女工會聯盟」等「高層」,則取得與老闆們談判的籌碼。

如黛西所說,這場罷工,「依消息來源而被視為『成功』或『非常成功』或『大獲全勝』或『僅部分成功』或『算不上全勝』」。事實上,後來於1911年,沒有簽署前述談判協議的「三角工廠」發生大火的慘劇,就已經說明了罷工的目標沒有完全達成。

同樣在1909年,面對工業快速發展下,工作條件惡劣、薪資低廉,社會黨在芝加哥發動「麵包與玫瑰」(Bread and Roses)遊行,以萬名女工為主體,訴求縮短工時、增加工資及女性選舉權。與這場被認為是3月8日「國際勞動婦女節」起源的遊行相較,同樣具女性工人抗爭意義的「兩萬人抗爭」,更不廣為人知。

但是對於克拉拉來說,這些遠不是重點,重要的是「持續的戰鬥」。「兩萬人抗爭」之後,克拉拉與國際女裝服飾工會二十五支部持續戰鬥,不斷顯示出由白人男性所領導的工會運動的荒謬性。

更有趣的故事是,到了1944年,58歲的克拉拉因為丈夫中風,重回成衣業上班,雖然從父姓萊姆利希的她仍在工廠黑名單裡,但是她改從夫姓沙維爾森後,沒有被辨識出來,而順利進工廠工作。同樣認不出她的,還有國際女裝服飾工會,當它們在工會50週年,想要找回這位傳奇人物炒熱氣氛時,克拉拉敲開工會大門,「聽說你們在找克拉拉.萊姆利希?」、「她在這裡,就站在你們面前」。工會才發現,「過去10年來一直在地方支部製造麻煩,年紀一大把還咄咄逼人的斗篷女工」克拉拉──就是那個克拉拉。明白這件事後,工會「敬而遠之,一點都不想招惹她」。

這個故事何其諷刺,當「傳奇」出現在他們面前的時候,他們才赫然發現,「傳奇」的存在,就是對他們的一項挑戰。

這個傳奇,是屬於過去的,也是屬於現在的;總是有某些在工人與老闆這組關係之外的力量存在,能夠讓工人的憤怒,壓過恐懼,挺而行動。克拉拉代表的是一種來自底層,而非那種屬於白人男性、由上而下、善於權鬥的工會版本;這也對應了阿爾瑪曾經的提問。

黛西說,那是「關懷、希望和團結產生的新養分」。在書的末尾,她依舊極力號召,已有工會的人,要讓工會更透明、更民主、更具代表性且對成員負責;沒有工會的,去組織,「下一次的飛行正在醞釀中」。

在飛行的時候,蛾需要光。

如果依照「橫向定位理論」,人類製造的光源,給蛾的飛行帶來了導引,卻也錯誤地替代了月光,使蛾繞著光源團團轉,甚至撲火而喪生。

這太容易讓人想起柏拉圖的「地窖之喻」,地窖中的囚犯看著牆上火把的投影,發現它的虛妄,再發現火把,同樣也是虛妄,最終囚犯得走出地窖,看到太陽,這個真正的光源。

而對於夜行的蛾來說,大概月亮就是牠的太陽了,有沒有可能,透過演化,產生出不再被人造光源迷惑,或者能夠區分人造光與月光差別的新品種?

這一點沒有答案。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。