精選書摘

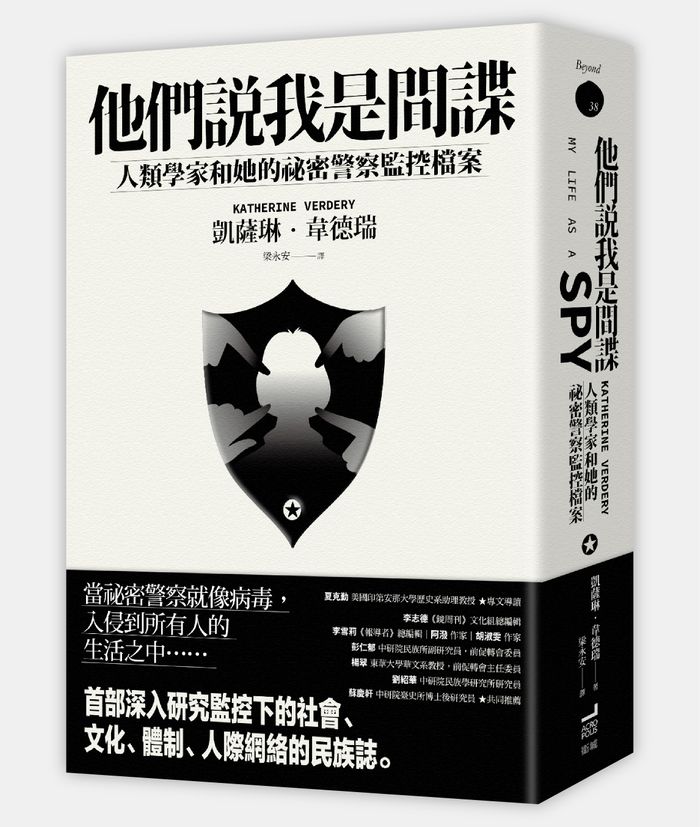

本文為《他們說我是間諜:人類學家與她的祕密警察監控檔案》部分章節書摘,經衛城出版授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯改編。

美國籍作者凱薩琳.韋德瑞(Katherine Verdery)是紐約城市大學研究生院人類學傑出教授。她在1973年前往羅馬尼亞從事鄉村生活的人類學研究,當時是共產主義獨裁者西奧賽古(Nicolae Ceaușescu)統治時期。在1970和1980年代間,韋德瑞又回到羅馬尼亞幾次進行研究。她的研究開啟了冷戰期間羅馬尼亞民族誌研究的先河,也是西方國家研究東歐政治、社會與文化的先驅。

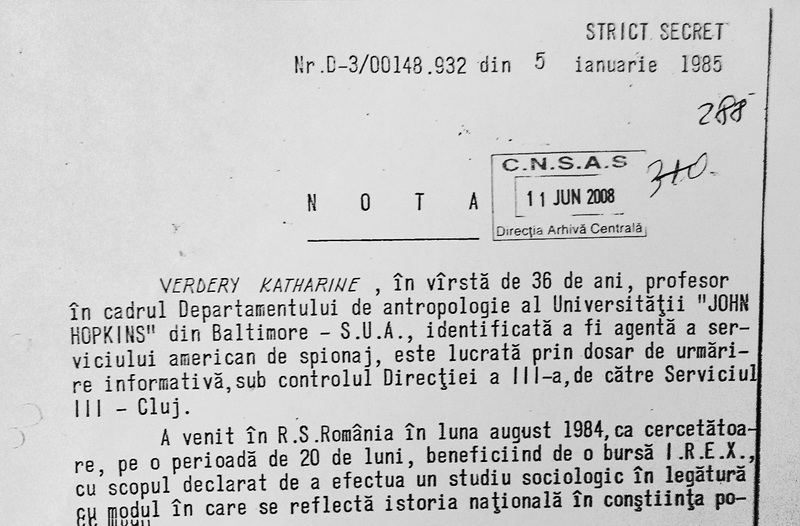

然而,隨著1990年代羅馬尼亞共產政權垮台,她卻從解密檔案中發現,自己曾被當成間諜,受到羅馬尼亞祕密警察(國安局)的嚴密監控,並寫成篇幅超過2,700頁的祕密檔案。在這些檔案中,她看見自己原來擁有「邪惡分身」,是一個企圖動搖羅馬尼亞政權穩定性的陰謀策畫者。

韋德瑞決定深入研究自己的監控檔案,藉以了解共產政權下的監控體制與線民文化。她回溯過去、找出線人,甚至訪問到當年負責監控她的國安局軍官,寫成這本自我民族誌。

以下摘錄內容呈現了羅馬尼亞共產國家的祕密警察,如何不同於冷戰時期反共論述中的「妖魔鬼怪」形象,而他們又是如何在可見與不可見之間,建立恐懼感。

就像前共產集團其他國家一樣,前祕密警察在羅馬尼亞經濟私有化的過程中分了一大杯羹,我從一席談話中得知這件事。因為很多祕密警察是學法律的,像我所見過的3位之中就有2位是法學背景。在1989年之後他們很容易被承認為律師,於是他們便利用這種優勢保護彼此,以防止別人罷免他們。他們從前在經濟中的角色(掌管重要的國內和國外企業),讓他們建立了優越的人脈,這些人脈讓他們在新經濟中照樣生意興隆。有一位人脈關係極好的朋友,在2016年一次午餐聚會時便悄悄對我說:「他們在營運著這個國家!(They’re running the country!)」在這裡的「他們」不只是指前國安局軍官,還是他們在1989年之後的後繼者。所以我和祕密警察的會面是發生在這樣的脈絡下。

我對這一切有何感想呢?就像任何民族學家一樣,我首先是去蒐集朋友和同事的感想。

民族學家的一個毛病就是會過度採納主要訪問對象/朋友的觀點,而未意識到他們或許集體擁有強烈的偏見,並努力想讓我們相信。其中一種這樣的觀點,我們或許可以稱之為「恐懼帝國」範式(“empire of fear” paradigm)。

受到冷戰思維影響,這種觀點認為共產政權奠基於恐怖與鎮壓,而祕密警察是其主要打手。雖然當美國大使館的人向我傳輸這一套想法時,我將之視為一種冷戰意識形態而不屑一顧;但隨著我在1980年代逐漸發現祕密警察對我的嚴密監視程度,並吸收了我周遭人們的世界觀,我慢慢接受這種說法。

我是要到開始研究我的安全檔案後,才發覺這種範式妨礙我看出國安局在羅馬尼亞社會中扮演的複雜角色。雖然在這個問題上我的資料很有限,以下我將會提出一些初步看法,指出共產政權的祕密警察組織是如何運作,而冷戰的刻板印象和異議分子的證言,又如何掩蓋這種運作方法。

在我從事田野工作期間,「恐懼帝國」的範式和國安局心狠手辣的形象,在羅馬尼亞廣為流傳。無可否認的,國安局曾經運用各種手段在人們心中引起恐懼和焦慮,但透過一些談話我得知事情並非這麼簡單。

例如歷史學家歐普拉(Marius Oprea)告訴我(他一直在挖掘1950年代被國安局殺害的人的屍體),有一些前軍官和他談過話,贏得他的同情。他們很多人當初都是來自農村的年輕人,加入國安局只是為了想過上好一點的生活、能夠體面一點。他們時常不喜歡做他們奉命去做的事,在1980年代期間尤其如此。但歐普拉也指出國安局早年完全濫用暴力的情況。

每次在他挖掘屍體時,死者的親戚和村民會重新經驗到國安局當年殺人時的恐怖感。有次一位村民告訴他:「時至今日,我聽到汽車引擎聲仍然會害怕。因為在那個年代只有國安局有汽車。」小時候每當那位村民聽見車聲,他就會尿濕褲子。這種反射動作可以維持幾十年,哪怕國安局已經改頭換面。

接著我去找拉杜,問他對「布利達魯」的觀感(兩人在念大學時便認識),而他的話和利維烏如出一轍。「他不是壞人。」我告訴他,和這些軍官會面後我感到很困惑,因為我發現他們親切、友好和聰明。而他說:「最大的錯誤就是認為1950年代的國安局可以代表整個共產主義時期的國安局。很多早期的國安局軍官是猶太人和匈牙利人,不是羅馬尼亞人。很多可怕的事在那時候上演,像是任意逮捕、把人關進古拉格、用暴力手段施行農業集體化,摧毀農民原有的生活方式。經歷過這些事的人往後延續這個印象。但那些舊的祕密警察在1960年代受到清除,整個國安局的可怕程度大大降低了。」由此可見,除了祕密警察自身之外,有些羅馬尼亞學界人士也持有相似觀點。

這段談話讓我對祕密警察在1940和1950年代的野蠻有了不同看法。這種野蠻是讓「恐懼帝國」範式確立起來的部分原因。參考和我見面的祕密警察說法,那時的國安局之所以野蠻,是因為其中有大量匈牙利人、猶太人和俄羅斯人存在,但這些人後來被排除,讓和藹可親、聰明而不野蠻的羅馬尼亞祕密警察得以出頭。這種涵蓋一切的民族主義式解釋,經常出現在我的羅馬尼亞朋友口中。它暗示羅馬尼亞人當不成共產黨員,他們缺少暴力、貪婪與殘忍的心性,彷彿共產黨和國安局成員,有多數不是羅馬尼亞人似的。

但桑杜提供給我一個更好的解釋。1940年代羅馬尼亞共產政權在剛上台時(就像後來那個在1989年出現的新興國家一樣),由於缺乏人手而無法重新打造新的行政系統和情報系統。確實,當初在共產黨中有相當高比例的匈牙利人和猶太人(俄羅斯人也不少),新成立的國安局也是這樣。但要訓練新招募的人員,黨必須留住一些「維安警察」老人,積極邀請他們入黨,以防止他們投靠西方情報機構。而為了向新的統治者表示忠誠,這些舊有幹部賣力表現自己,殺人和暴力成為他們可靠性的標記,他們用盡手段都要查出情報。他們十之八九建立了不可取的行為模式,諸如喜好殘忍和急於逞威風。例如在1951年,一名祕密警察在反共分子蘇斯曼(Teodor Susman)死後切下他的陰莖,放在手中轉動。

而到這時候,逮捕和毒打的「配額」大概已經全滿,新的黨書記西奧塞古開始實施新的政策。在1970年代,國安局軍官教育水平的提高,在全世界的祕密警察中是一種普遍現象,這是因為情報內容和獲取情報技術的複雜性都有了改變。沒有受過教育的老粗再也無法跟進時代,而紛紛被懂得操作更精良工具的軍官所取代。

因此在早期,共產黨的統治確實是以暴力和野蠻為特徵,但這種情況在後來逐漸減少。即便受過暴力對待的人,可能都已經留下不可抹滅的印象。但這裡並不是在否認暴力可以有很多不同表現形式。後來的軍官所採取的聰明的心理/情感操縱方法,一樣可能會為受害者帶來極大創傷,這種情形我們已經從瑪麗安娜身上看到過。另外,新的祕密警察也繼承舊國安局讓人聞之色變的形象,尤其在那些吃過它苦頭的人眼中是如此。

這種恐懼不是沒有根據的,因為即便外在環境的趨勢是減少暴力,但祕密警察幾乎沒有放棄使用暴力。在1970年代晚期和1980年代,都有大量報告顯示擁有大學學位並不代表祕密警察不會使用野蠻手段。這種命運曾發生在那些在1979年,試圖創建自由工會的人們身上(早於波蘭團結工聯運動一年),也曾落在1987年在布拉索夫(Braşov)發起罷工的曳引機工廠工人身上。

那些人大部分都被毒打、監禁或在「不幸」的意外中被謀殺。而膽敢發言反對政府的人也是如此,例如異議工程師烏爾蘇(Gheorghe Ursu),就在1985年被祕密警察關押期間被毆打致死。因此直到共產黨政府下台前,祕密警察都能引起民眾心裡的恐懼,哪怕他們的暴力行為已經大大減少。

情報機構的不可見具有一定的奇特性,特別是國安局、東德「史塔西」和「格別烏」這些鎮壓性質的情報機構,因為它們會讓你產生特殊的緊張心理(至少在我身上是如此)。當我知道我能鎖定他們的位置後,我希望能見到他們的心理就變得狂熱。因為有一件事是我無法忍受的:他們看得見我,甚至能透過我飯店房間的攝影機看到我穿內衣褲的樣子,但我卻看不見他們。想到這點就讓我非常憤怒。

「閱讀我的檔案時,我無法得知他們的表象。他們是純粹抽象的。我不知道他們幾歲、是不是高個子、是不是金色頭髮、會不會出現面部神經抽動、來自什麼樣的家庭⋯⋯他們就像一齣驚悚電影裡的角色,觀眾看到的只有鞋子、帽子、戴了手套的手上拿著一根點燃的香菸,或者是一道背影,又或者什麼都沒有!他們的本體是玄祕(the occult)。他們權力的印記就在於:他們看得見你,但你看不見他。」

在格卡瑞克塞(Saygun Gökarıksel)對波蘭祕密警察的「臉」(face)和「損毀」(defacement)等概念提出令人回味的反思中,他描述在2006年與2007年間在很多波蘭城市舉辦的展覽。他們以巨大的看板展示每座城市祕密警察的照片、姓名和描述。主辦這些展覽的國家記憶中心(the Institute of National Remembrance)如此傳達他們的目的:「把你們曾經在街上看過,又不知道其為邪惡加害者的人們揭發出來。」

「臉」的概念同樣在共產黨政策中作為重要手段,像是揭去間諜、破壞分子和人民敵人的面具等。也就是說,揭開敵人面具與暴露他們的「臉」,是共產黨確立自身統治正當性的必要手段。在1989年後,東歐國家對壓迫體制所實施的揭露計畫(unmask)更直接繼承這種做法。

格卡瑞克塞提醒我們「臉」在社會溝通上的重要性,以及它在政治景觀與社會篡改中扮演的角色。事實上,在波蘭城市卡托維茲(Katowice)展出的軍官面孔與其他照片,不只一次遭到破壞與損毀。格卡瑞克塞寫道:

「在可見與不可見的十字路口,對於臉的展示,將真相(truth)與可見性、透明性或祕密的揭露聯繫在一起。」

此外,哲學和神經科學都把臉和道德行為連在一起。要做出符合道德的行為,一個人必須能「面對」他人(face others)。這是否解釋隱密之所以作為國安局工作的條件之一?因為非國安局的人們通常會將祕密警察視為不道德的?

格卡瑞克塞的研究讓人想到一些有關國家本質的論述。有些論者反對一般把國家視為實體的觀點,主張應該將國家視為一種面具,其功能就是進行遮蔽。也就是說國家的面具後面沒有所謂現實,只有展演(performance)。或者按照科羅尼爾(Coronil)的說法,國家是「面具和其遮蔽物的統一,是可視的也是隱藏的。國家就是在遮蔽的過程中被創造⋯⋯可見性和不可見性作為國家的一體兩面。」

或許我和祕密警察會面的經驗就反映出這點。這些會面不但沒有揭露新的事實,反而引發我的困惑,讓我感到有些掃興與失落。但這不是重點。重要的是祕密警察利用他們的不可見性,宣傳他們無所不在的假象,透過散布恐懼來支持共產黨政權。這是我在羅馬尼亞期間吸收到的假象,也因為這個理由,我跟他們見面時才滿懷焦慮(正如「格里戈雷斯庫」軍官很合理地指出,我把他找出來的舉動非常勇敢)。

祕密警察被稱為「藍眼睛的男孩」,在安娜.布蘭迪亞娜(Ana Blandiana)的詩〈一切〉(Everything)中,祕密警察則被稱為「勝利大道上的男孩」。安娜在回憶錄中指出,那些在勝利大道上巡邏的國安局特殊人員非常好認,他們穿相同的衣服、剪相同的髮型,甚至身材和髮色也一樣,有著同一副毫無表情的臉、眼睛一眨也不眨。「他們並沒有隱藏自己,沒有在偽裝下行動。相反的,他們必須被看見和辨認,他們的存在必須被知道。他們的存在本身足以引起一切⋯⋯國安局已經變成一種預防性機構。它創造出最有效、最有害和最有瓦解力的恐懼──預防性的恐懼」。

透過被看見,祕密警察的特殊單位引發人們的恐懼,讓祕密警察無處不在的假象得以延續。然而這個假象是透過組織的不可見性才得以蓬勃興盛,他們的祕密行動仍然是不可見的。國安局之所以興盛,是源於不可見和可見性的辯證關係。

值得注意的是,國安局是透過祕密警察開發與建立的關係網絡,而得以繁榮茁壯。

有一名羅馬尼亞的異議詩人迪內斯庫(Mircea Dinescu),在1980年代晚期不斷受到跟蹤。有一天,他到菜市場買菜,他去到一個番茄攤位,要求買一公斤的番茄。但攤販告訴他賣光了,他堅持要買:「我是個詩人,你可以幫我忙嗎?」那名攤販回答:「如果你是詩人,你最好有迪內斯庫的膽量⋯⋯」「但我就是迪內斯庫。」聽到他的話,攤販非常激動,大聲對妻子說:「拿一公斤番茄給迪內斯庫。」於是迪內斯庫帶著他的一公斤番茄回家。跟蹤他的祕密警察就守在市場門邊,當他們知道他買到什麼時,他們非常惱怒(這表示在當時,就算是祕密警察也不一定買得到他們想要的所有食物),說道:「這裡的人有番茄!求求你也幫我們買一些好嗎?」迪內斯庫就往回走對攤販說:「我需要幫跟蹤我的人買一些番茄。」然後幫祕密警察也買了一公斤番茄。

安德烈談起自己的經驗。他曾經被軟禁在家中,祕密警察每天都守候在門口。他們其中一位祕密警察想讓他停止抱怨,去看書房裡的書或寫些別的東西,但他靜不下心來。於是他們便跟他說,他們準備把他轉移到另一座城市,希望他離開時能靜悄悄的。他說:「如果你們答應不再監視我的家,我就會安靜地離開。我太太和子女住在這裡,我不想要他們整天受到騷擾。」那名祕密警察說他會看看他能做什麼。兩天後他回來說:「可以了,只要你靜悄悄地走,我們就會停止監視你家。」安德烈總結道:「所以他們是可以商量的。」但又補充這並不表示所有祕密警察總是準備好跟你商量。

他稍後又談到在1950年代時,政治警察都非常兇狠,你不可能跟他們談條件。但在1965年,當西奧塞古成為了黨書記,他繼承前任書記已經開始改變的政策方針,減少對人民的壓迫,而祕密警察的行為也相應改變,開始有更多商量的空間。

2014年6月底,我和安德里安(Adrian)吃了一頓讓我徹底改變想法的晚餐。我跟他說我和祕密警察見面後不知道如何看待他們,他的反應讓我感到吃驚。

類似於其他許多人,安德里安認為到了1980年代,恐懼已經不是驅動大部分人和祕密警察建立關係的力量。他說祕密警察在1983年前後曾嘗試過吸收他。起初他們透露一些有關他私生活的事,讓他驚訝地自問:「他們還知道哪些事?」不過在那之後,他們主要是用正面方法吸引他,而非對他進行威脅:「『你的事業會突飛猛進、你將可以出國旅遊』,諸如此類的。」他們大約找過他3次,後來都沒有用最初的招式,而是改用物質作為誘因。

不過他接著說:「我們不能淨是強調恐懼和恐怖,人們也認識他們。他們是鄰居、學生時代的同班同學,甚至是親戚。他們和大家混在一起。他們需要人們幫忙,人們也需要他們幫忙。那是一種類似協商的關係。」

他回憶道:「我在畢業幾年後碰到一位同班同學,問他從事什麼工作,他說他在國安局。我問他:『你都做些什麼?』他回答說:『不是你想的那樣。首先,有很多國營公司的管理者都會簽一些不利於國家但可以牟取暴利的合約,所以我們必須花很多時間阻止這種事。另外我們也會收到民眾寫信來抱怨、指責別人。』」他稱這些不是線民、和國安局沒有正式關係,但卻會寫信向他們舉發事情或請他們解決難題的人為「志願者」(volunteers)。

我問:「這不就像那些寫給黨的信嗎?這些人相信黨可以幫他們解決問題,所以寫信給黨,信有時候會被刊登在報紙上。那為什麼又會有人寫信給國安局呢?」「因為國安局動作更快也更有效率。如果你向黨或警察寫一封抱怨信,你可能會要出庭花費大量時間。國安局可以用更快的方式解決問題。」換言之,隨著國安局對人們的問題作出回應,社會問題也被組織化。這讓我想到東德情報局每週2次的對外開放時間,其作用也是為了解決人民問題。

安德里安談到的是1980年代的情形,當時羅馬尼亞經濟狀況愈來愈糟,西奧塞古政權束手無策。在這種情況下,「志願者」主動提供情報給祕密警察,讓他們不需要經過整個吸收線民的程序,就能獲得資訊。有愈來愈多公民成為壓迫機器的積極參與者(儘管我不認為他們會如此看待這件事),不再是他們一般自認的受害者。

安德里安的印象是,祕密警察與他接觸時並沒有真的逼迫他,這讓他認為他們有很多其他人選。他說:「人們必須創造一種常態視野(horizon of normality)。他們不能老是生活在不確定性中。」在這種情況下,他們求助於任何可能幫助他們的人,他們在一個庇護系統中「自願」當作被庇護的人。庇護和交換恩惠本來就是羅馬尼亞社會的主要特徵,自此它們更成為迫切的需求。

很多蘇聯歷史學家都在研究人們寫給黨或祕密警察的書信、投訴和情報,把它們視為地方行政管理失能時人民對中央介入的期許。如果這一類「志願者」在1980年代大量增加,那或許顯示地方的行政管理功能隨著經濟危機而惡化。既然祕密警察比其他大部分機構,有更多可以使用的資源,那為什麼不善加利用與他們的關係?人本來就會動用所有可能的社會關係來解決問題。

其中一個例子來自我對拉杜的訪談。在談到「布利達魯」軍官時,他說:「有一件事我要歸功於『布利達魯』。有一段時期羅馬尼亞和匈牙利的關係非常糟,你幾乎不可能申請到批准前往匈牙利的簽證。我有一位匈牙利裔同事的媽媽住在布達佩斯,病得很嚴重。他想要去陪她,希望我能幫忙。於是我就請太太聯絡『布利達魯』,她和他比較熟。不到兩星期,簽證就下來了。」

對祕密警察來說,把網絡延伸到民眾之間非常重要,所以有時他們會幫民眾的忙。事實上,祕密警察已將幫助人民視為一種有用的方法一段時間了。在1968年,國安局的刊物便曾指出,人們會答應成為線民的理由之一是他們可以得到協助,走出困境。

在和安德里安談話時,我問他:「當他們嘗試吸收你時,你不會害怕嗎?」「會,因為我不知道他們有多堅持,不知道他們掌握我多少資料。」「所以我們的害怕不只是出於想像。那他們對你的招募是如何結束的?」「我讓他們知道他們不可能成功的。所以他們說:『你不可以對任何人說出去。』我照辦了。我只把這件事告訴我太太,現在又告訴妳,除此之外我沒告訴過任何人!」「你為什麼要聽他的命令?」「說來奇怪,我對他願意放過我心懷感激,便想以不讓事情曝光作為回報。我感覺我們雖然沒有達成合作協議,但仍有某種協定存在。革命之後我在街上看見他,他直接從我身邊經過,沒有正眼看我。」

最後他指出,羅馬尼亞知識分子(也是反共論述的主要看守者)不願意按照祕密警察真正的樣子去理解他們。他們死守著國安局舊有的形象,認為國安局是一個具有一統性和同質性的機構,專門靠恐怖與強制手段行事。這符合國安局是以製造恐懼為目的的宣傳。

至於為什麼反共論述在革命之後那麼具有支配性,安德里安說:「那是為了掩蓋新政權和共產政權之間強烈的連續性。我覺得人們現在看待國安局的方式,將其視為一個具有重要功能的表象系統的一部分。某方面而言,維持國安局的恐怖形象對權力場的運作是有幫助的,它首先可以將共產時代的邪惡,歸咎於一個機構或少數的瘋子。」這段話很有意思,可以讓人用新的眼光看待3名軍官試圖吸收我的苦心。因為羅馬尼亞跟很多東歐國家不同,它的政權在1989年後多半是落入共產主義繼承人的手中。

跟安德里安的這段談話突破了我和我研究主題的關係。它提醒如果我一味接受冷戰時期兩邊陣營所宣傳的圖像(即國安局是隱形而可怕的),我將永遠無法了解國安局這個機構。我本來以為我會追蹤祕密警察,是因為他們的不可見讓我害怕,但現在我必須承認祕密警察只有對我是隱形的。很多羅馬尼亞人至少認識幾位祕密警察,甚至和他們維持友好關係。人們尋求他們的幫助、在工作地點看見他們、和他們住在同一棟大樓,或許也會和他們在家庭聚會談話,並且為了要不要當線民和他們談判──所有這些我都做不到。因此我們必須把祕密警察視為在社會上從事特定工作的人,他們同時扮演了監視/鎮壓和解決人民問題的兩種角色。而在1980年代,隨著社會問題的難度不斷增加,也應該有愈來愈多人向祕密警察尋求幫助。

這種情形之所以可能,是因為祕密警察沒有和民眾區隔,而是和他們打成一片。人民和祕密警察的關係,就如同羅馬尼亞人一輩子都在努力打造的有用與正面社會關係一樣,這些關係是他們公民文化的基礎。

在社會主義統治下的羅馬尼亞如同許多東歐國家,是透過稠密的社會網絡來運作。這樣的網絡藉由逐步建立信任,在充滿猜疑的大環境中發揮功效。而儘管在共產黨執政以前,這種情形在某種程度上便已存在,但新政權同時減少了信任的可能性,也大大增加猜疑的可能。信任和懷疑、公開與保密的辯證,便是羅馬尼亞人民生存的中介,隨著他們對被監視程度的知覺以及安全官在他們日常生活中發揮用處的轉變,而跟著產生變化。

因此,我們與其去想像一個隱形的、能任意宰割人民的國安局,倒不如想像一個稠密而多樣的關係場域。在那個場域中,祕密警察與朋友、鄰居和親戚相互聯繫,祕密警察除了和線民發展複雜的關係,也向主動提供他們情報的「志願者」略施恩惠。有時線民會充滿恐懼,但有時他們和軍官的關係也會好到軍官會去參加他們的喪禮。

而由於祕密警察有很多工作內容要保密,他們也會延續隱形與兇狠的形象,即便那種形象不完全扣合現實。也因如此,祕密警察不是處在社會之上(above),而是內在於社會之中(inside),以一種總體而言具有破壞性的方法把觸角悄悄伸入人們的社會關係中。一位當軍官的朋友告訴我:「他們的工作是要控制社會,方法是運用網絡。」簡言之,祕密警察就像其他人一樣,依賴社會性(sociality)與對社會關係的精密管理。這意味著羅馬尼亞共產黨政府不(只)是一張面具,藉由恐怖和鎮壓來支撐體制,而更像一種根植於「財富在人」(wealth in people)概念的從屬形構。這種形式的財富,被國安局和它的後繼者掌控在手中。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。