精選書摘

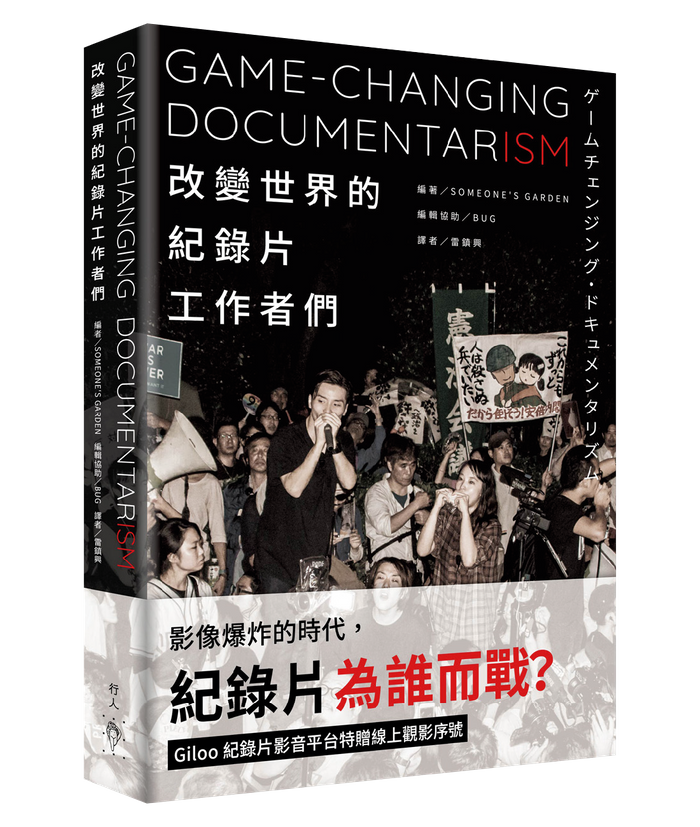

本文為《改變世界的紀錄片工作者》部分章節書摘,經行人文化實驗室授權刊登,文章小標與標題經《報導者》編輯改寫。

該書由日本藝文團體「SOMEONE'S GARDEN」編著,以「改變世界」為主題,集結世界著名紀錄片導演的專訪,探究紀錄片工作者投入紀實作品的動力與信念。

本文則節錄自《殺人一舉》導演約書亞.奧本海默(Joshua Oppenheimer)的訪談,該片除了講述血腥駭人的國家暴力,也讓大屠殺劊子手「扮演自己」,實驗性手法引發對紀錄片形式邊界的思考,在2012年發表後迴響熱烈。他在專訪中指出,「紀錄」並非只是揭露,更是創造未被感受過的「全新真實」。

SOMEONE'S GARDEN(以下簡稱SG):聽說之所以想揭露這段大屠殺的歷史,來自於2004年在印尼蛇河沿岸採訪兩位加害者時所獲的靈感。

Joshua Oppenheimer(以下簡稱JO):這群當時參與大屠殺的人,誇耀往事的身影中,有一種令人無法言喻的毛骨悚然。我察覺到,他們並非單純想出名或瘋狂才願意站在鏡頭前,而是「社會本身」處於一種瘋狂狀態。因此,我覺得有必要告訴世人事情的真相。

2003年開始,我與《沉默一瞬》的主角阿迪成為好朋友。最初透過他的親戚,我與兩位加害者見面,接著又認識其他加害者,陸陸續續展開拍攝工作。這群男人驕傲談論著大屠殺的點滴回憶,但是生活在他們的陰影下,是何其恐怖的一件事啊。拍攝他們的某個夜晚,我腦海中閃過了兩個念頭。

其中一個念頭是,他們為何能如此自豪談論這些往事?每當他們驕傲地高談闊論時,總是有一個傾聽的對象。也就是說,他們正在對著某個人炫耀這些事情吧?他們期望對方怎麼看待他們?包括他們的兒女、兒孫女,還有我,以及世人的看法?最重要的是,他們希望如何看待這樣的自己?

假如讓他們試著詮釋本來的自己,就能以虛構的方式拍攝紀錄片了。我的疑問是,隱藏在他們背後的到底是什麼?他們是否曾想過贖罪的問題?我決定用一種方式去質問他們,那就是透過「重演」,讓他們去思考這些事情的本質,最後才完成了這一部作品《殺人一舉》。

另外,還有一個念頭,家人慘遭屠殺的遺族,數十年來卻與這群加害者生活在同一個地方,這到底又是什麼狀況呢?加害者依然擁有權力、威脅著人們,談起過去的罪行時,總認為是一種榮耀。然而存活下來的人,卻靜靜地生活在語言之外的沉默黑暗裡。這些沉默,在他們的家人、身體、記憶之中,產生了什麼作用?又留下了些什麼?這些疑問,全部都放在第二部作品《沉默一瞬》。

SG:你如何讓這些屠殺者重演當年的屠殺場面?

《殺人一舉》的主角安華.剛果,是我在2005年拍攝的第41名加害者。2004年1月,我在蛇河採訪完最初的兩名加害者後,想儘量找到更多加害者。然而這些加害者全都如出一轍,談起自己手染鮮血的殺戮事蹟,個個引以為傲。我想要了解他們是否在乎其他人眼光,於是提議:「你們參與了人類史上最大規模的屠殺事件。為了社會與你們自己,你們願意讓大家看見你們真實呈現的自我嗎?」

因此,我請他們帶我到實際發生大屠殺的現場,希望他們重現當年的殺人經過。接著,我又再度向他們提議:「請這樣繼續下去。請告訴我,你們用什麼方法讓雙手沾滿鮮血呢?希望你們透過戲劇的方式重演一次,讓我拍下這些過程。而同時,我也會把你們『想給大家看什麼、不想給大家看什麼』的討論拍下來收錄在影片裡。」

然而仔細想想,我並不清楚他們為什麼連「不想給大家看什麼的討論過程」也都同意我拍下來。所以,除了他們提出想要刪掉某段情節的發言可以拍,甚至連拍下他們討論這些事情的經過也沒關係。他們沒有任何一個人對此感到疑慮。我向他們說明,我會把他們重現殺人現場的戲劇情節,與他們討論如何詮釋的過程,穿插組合在一起,這將會誕生一部前所未見的新電影;透過這部紀錄片,相信他們或社會的疑問,一定能夠找到答案。

首先,我向主角安華提出想法。安華與我之前拍過的40個人截然不同,他無法隱藏內心的痛苦。我們見面的第一天,他帶我去一棟屠殺現場的大樓屋頂,當場示範如何用鐵絲把對方的脖子勒斃,講完之後卻突然跳起恰恰舞步。

紀錄片中,有一個片段是我們初次見面的時刻。我去他家拜訪,徵詢他拍紀錄片的意願,雖然很有可能遭到拒絕,但我還是按照自己的習慣,扛著攝影機前往拜訪。到了之後,安華說:「聊聊天無所謂,但是我的太太目前有訪客。」於是帶著我轉往頂樓去。接著我察覺到一件極為重要的事情。已經40年沒爬樓梯的安華,一到了屋頂,立刻發出痛苦般的「嘆息」。

原來這個地方喚醒了他曾經在頂樓殺人的痛苦回憶,不經意地將內心「感受」顯露出來。「或許我想了太多以前殺人的事情。為了不讓自己瘋掉,我盡情地活在酒精、嗑藥與跳舞的生活時光。你看,我的舞跳得還不賴吧。」這一定是為了忘掉痛苦才跳的舞,我拍下這一幕,內心暗付,一定要將他的真實內心告訴世人。就像映照出自己的鏡子一樣,希望安華也能夠好好檢視自己。

在這過程中,我捏了好幾把冷汗。我甚至事前安排好攝影團隊去機場待命,要是有個萬一,隨時可以逃往國外。假如我的手機沒送出「沒問題」的訊息暗號,就等於終止拍攝。雖然安華覺得這一場戲不太對勁,但卻一直以「服裝不對」之類的理由,掩蓋自己殺人行為的「錯誤」。這是因為他不斷說服自己,從一九六五年開始到結束那一刻,所有發生的事情都是正確的;但對他來說,看到影片中的自己,卻是初次體驗,所以他在當下選擇欺騙自己,以及拍攝這一切的我。

我認為他之所以感到「不對勁」,正是因為他的良心發出了「這裡很奇怪喔!」的聲音。然而安華又說:「把劇本重寫一遍,讓我換上另一套衣服。還有,演員和場地都換掉,這樣才能繼續拍下去。」我們表示同意,接著進行下一場拍攝。但接下來是更殘暴的場景,他分別扮演一場拷問共產黨員以及被拷問者的角色。

然而每一場戲在拍攝進行時,他都感到罪惡而痛苦不已。為了揮去自己心中產生的疑惑,他多次要求暫停拍攝,改拍其他不同場景的戲。事實上,我們的拍攝方式,包括所有的場景、劇情,全都交由安華自行設計安排,因此在不知不覺中,這部電影就成為一部極具分量的作品了。

SG:你的第一部電影長片為什麼會選擇以紀錄片的方式拍攝呢?

JO:首先,所有偉大的紀錄片作品,一定都具有「產生改變」的力量。

有許多人到現在仍然誤解,以為紀錄片就是紀錄世界的影片。如果我們去看優秀的紀錄片作品,就會發現許多作品都是紀錄片導演與拍攝對象的合作關係。他們介入世界,找出各種可能發生的狀況,打造出過去不曾發現的新狀況。讓大家看見原本看不見的事物,把所有人的視野引領到新的地平線,即便那不是一個會讓所有人感到舒適愉快的地方。

就某種意義來說,它或許與治療有些相似。好比你在一間安全的房間裡安穩地坐著,只有感覺朝向不安全的場域擴散。拍一部紀錄片也是同樣的道理,它能夠創造出全新的真實感覺。但並非記錄「真實」,而是創造「全新的真實」。這種真實感覺並不是只有你個人才能擁有,它是與其他人共同擁有的真實感覺。

它與「演戲」是完全不同的。所謂演技,只能按照寫好的劇本來詮釋,在劇本的指示下創造情境。但紀錄片不同,紀錄片在被攝者發生變化時,也會促使觀眾產生變化,同時也會為世界帶來改變。或許紀錄片與虛構創作有相似之處,但紀錄片的素材本身隱藏著祕密,它必然會產生不同於虛構創作的共鳴。

好比觀眾透過紀錄片可以得知「此刻眼前的這些人正處於變化的情況當中」。在拍成紀錄片之後,這些沒有受到正視的事實,以及伴隨著痛苦的真相,將會透過紀錄片被大家清楚看見。因此,製作一部紀錄片作品,有時候會充滿美麗,有時候卻也充滿危險。

SG:你的作品帶給世界極大震撼,在籌備期間時,曾想過它會產生如此驚人的現象嗎?

JO: 我沒有想過會造成熱烈的迴響。當我參加首映會與頒獎典禮,表達內心感動時,仍有一種無法置信的感覺。那是無法令人忘記的重要時刻,同時我也由衷感激電影中許多匿名參加的協助者。我並沒有將這些作品視為「紀錄片」,因為「紀錄片」的定義範圍實在太狹隘。或許這句話聽起來有些傲慢,但我並沒有貶低它的意思。如果與佛雷德里克.懷斯曼( Frederick Wiseman)等優秀的前輩比較,我的作品數量根本無法與其匹敵。

儘管如此,我仍然嘗試了新的表現手法,包括以虛構創作以及紀錄片等形式。雖然這兩部作品的製作方式完全不同,但它們就像鏡子的表與裡一樣,兩部作品是同一個世界,它們有各自互補的地方。

SG:過去你曾說過「並不想創造英雄」,不過《沉默一瞬》中,阿迪的表現確實相當勇敢。

JO: 我也是這麼認為,這意味著阿迪值得「讚賞」。因為我極力排除感傷主義。

為什麼阿迪在紀錄片中要如此頑強地探究下去?我在開拍之前,經常問他的家人:「這樣拍下去確定沒問題嗎?」儘管家人反對,阿迪仍然持續前進,沒有任何一點遲疑。

沒有人是完美的,加害者的後代或許以後也會成為加害者。但相對的,他們也有可能成為受害者,就像被安華或他的同夥處決掉的家人後代一樣。多數紀錄片就像電影《星際大戰》清楚地描繪出善與惡、光明與黑暗,但是我認為這並不正確。安華以加害者的身分自豪地高談闊論,在他的每一句話中,我們都能感覺到罪惡意識。他們之所以感到罪惡,正是因為其中有道德的存在。

SG:我們可以在紀錄片中看到加害者自稱為Preman?

JO:印尼語「Preman」( 流氓、自由人)的語源來自英語中的「FreeMan」,代表自由人。但非常諷刺的是,這起發生於印尼的大屠殺事件,事實上有西方國家撐腰,甚至還有人作證,日本前首相佐藤榮作也運用私人資金,提供這群殺手集團班查西拉青年團。

日本舉行的首映會上,我也從印尼前總統蘇卡諾(Sukarno) 的遺孀黛薇夫人( Dewi Sukarno)的口中證實了這一點。西方國家與日本以「自由民主」之名,竟然金援殺人機器,成為大屠殺事件的幫兇。

我原本要把紀錄片的標題命名為「Free Man」,但在韋納.荷索(Werner Herzog)的建議下,最後才變更為《The Act of Killing》。若你問我為何會想取名Free Man,是因為出色的電影名稱能挑起觀眾的想像力。對看過紀錄片的人來說,Free Man 的命名或許感覺也不錯,但我認為《The Act of Killing》更能激起觀影的興趣。

SG:我非常喜歡電影中片尾這首〈生而自由〉(Born free)曲子。

JO:安華也很喜歡這首歌曲,這首曲子總能把他的思緒帶往「自由」境地。藉由安華主張他們這群人的自由,才能承認自己犯下的罪惡。儘管沒有其他選項,他們仍堅持自己是「自由的」。這裡產生了一個關於人類自由的哲學提問。

這首曲子原本是電影《獅子與我》(Born free)的主題曲,我們絕對不能忽視這項事實。我原本想諷刺美國文化造成的影響,然而卻出現意想不到的結果,它拋出了更深一層的問題。一整排動物標本的畫面搭配〈生而自由〉這首歌,加害者一起通過動物標本下方的門,彷彿讓人窺見參與屠殺的司令官生活。在最後犧牲者向屠殺者致謝的場景中,這首〈生而自由〉聽起來就像西方文化的國歌一樣,我們瞥見了安華渴求自由的神情。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。