精選書摘

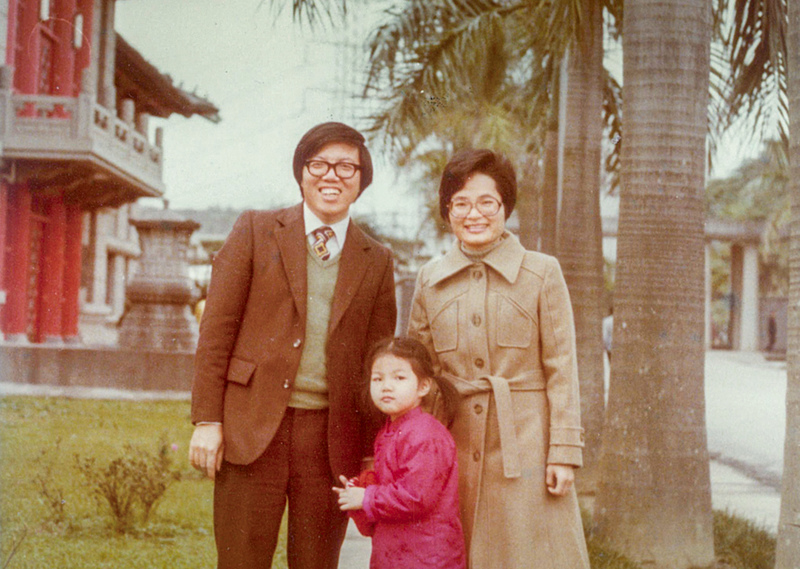

瞿海源,台灣社會學家,出生於二戰時的四川,3歲來台。在六〇年代自由主義的微弱氣息中,成為本土第一代建立學術基礎的中堅,他和他的老師與同儕,在人生的青壯時期站在民主轉型的第一線,也進入了各種社會改革的現場。他們有些後來走進體制,有些維持運動姿態,有些堅持論政不參政,有些依舊維持抑或悖離了原本的初衷⋯⋯所有的故事與人物,後來散進新聞、茶餘甚或課本教材乃至電視劇,他們有些還在世,有些已然離去。

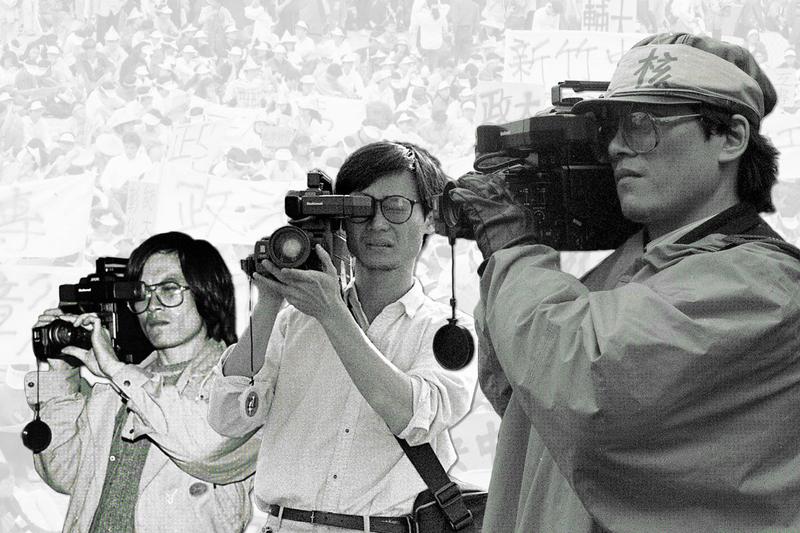

瞿海源也是瞿筱葳的父親,在九〇年代的中學時光,她看著父親與野百合的大學生們出沒廣場、在電視評論時政,趕稿給報社記者,在諸多國政議題間辯論與溝通;成年後,看著他推動公共媒體、編寫課本,在艱難議題上成為抗議照片中最明顯的白髮爍爍。與此同時,瞿筱葳也開展自己的冒險,從社運、媒體、紀錄片一直到 g0v ,多個角度觀察並參與這個社會的變動。

《訪父記:他的白髮,與我們的時代》是一本女兒書寫父親的書。本文為第9章〈會議室的課本〉部分書摘,瞿筱葳寫到1994年,瞿海源一邊當我國首次總統大選政黨初選辯論節目主持人、一邊代表改革派參與國中「公民與道德」教科書編輯。本文經春山出版授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。

會議持續開下去,他不只發現自己是首次進入教科書編輯台的開放派,更發現原來在座的專家學者,就是要擔下撰寫任務的人。「編輯會議」中的「編」字,是要他們從頭一個字一個字生出來,不是只提供審議和修訂意見喔。會議中途瞿教授才恍然大悟。

更難以招架的是,瞿教授頂著高聲量的社會光環,被選為了第一冊「學校與社會生活」教科書的召集人,這下可頭大。他有編過大學課本,卻對國中課本沒有概念,編譯館也只提供了桌上一本教育部訂定的「課程標準」,麻煩請委員們按照此標準來撰寫課本。

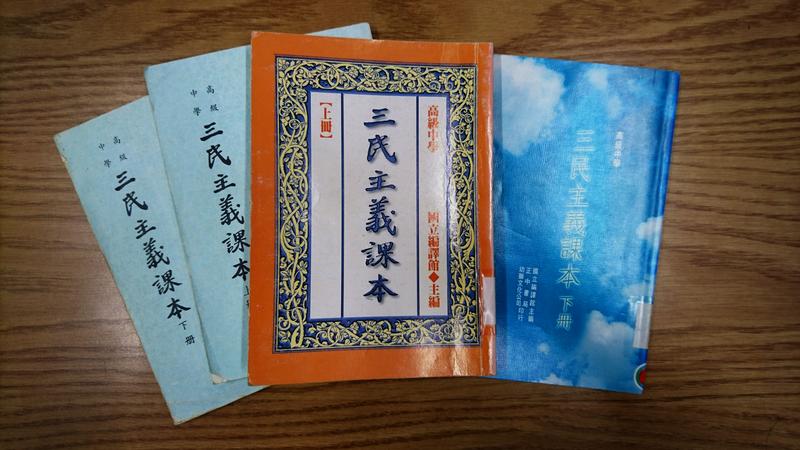

原來,在解嚴後李登輝主政的這段期間,教育部其實已經編定好了「適切版」的課程標準,用削去法刪除了所有「不適切」的內容,例如「國父遺教」、「先總統蔣公言論」等,還苦心把民主單元搬到最前面。眼見社會變遷急速,國立編譯館自知不足,乾脆請了會批判的人來編寫課本,也是高招。

但瞿海源看看,這標準實在不行啊,便宜行事東改西湊總看得出痕跡,總之是沒有深刻思考現代公民養成的內容。

我找了資料,細究教育部核定的課程標準的制定過程,感覺得出來原來的委員也在體制框架中盡力了。當時台灣意識異軍突起,新設的「認識台灣」堂堂列入課程,也對原本的「公民與道德」課程有了時數上的排擠效應,委員力求邏輯一致與比例適當已費盡心思。

新加入的「認識台灣」課程已經把視角延伸到社會現象,乃至政治、經濟、法律等層面,「公民與道德」沒道理還停留在培養有為有守、身心健全國民的結界。但當時調整主要做法是「沿用1983年課程組織體例,徵詢教師意見,再斟酌內容微調」,這一點恐怕造就了因循守舊的觀感。

沿用和微調,在新的台灣已經是遠遠不夠了。

新的公民與社會脫不了關係。社會學教授有批判的方向,但還沒有具體做法。即使如此,框架得先拆掉。

也不只瞿海源覺得不行,一起開會的委員也都對課程標準搖頭。

國家換上民主的殼了,開上路也逐漸看見民主開放自由的新風景,但往這車內一看,內裝椅子全是古老斑舊的,還要孩子都坐上這椅子嗎?會議上有時怕大家默不做聲走個形式,適切就好。會議上有時也怕,有人把事情搞大,延長了會議,還拉長實際執行的時程。但只要有了搖頭的氣氛,通常只等著有人發難。

瞿海源既被請了來,對此也實在看不下去,實事不能虛做,身為召集人硬著頭皮一舉把事情翻盤了,他提出想法,實際架構內涵必須要全部重新來過。在會議上以程序取得共識,但發話完公親就成事主,他自此發現自己陷入不得不負責的境地。 怎麼做他要再想想。

編輯委員會年底第一次開會,隔月瞿海源就建議重新規劃課綱的研究計畫,要把教育部那份「課程標準」全部打掉重練。「課程標準」也就是後來改稱的「課綱」。編譯館方面大約是以「沒有更動課程標準」,只是賦予新意義作為文書陳詞,但瞿教授打從心底認為就是要推翻棄用。

「所以你知道你們是想改教育部的課綱嗎?課綱很大耶。」

「大概吧,但那個真的很糟啊。」

他說的糟,是以民族主義、愛國主義為本的內涵的教化,還有以黨國化的「中華傳統」教條。海源當然熟悉那套人民馴化的套路,他就生在忠黨的家庭。他中學時候的公民教育已經從「修身」課轉變為「黨意」課程了,家裡就是迷你小黨部,時不時要跟老爸瞿順卿鬥嘴辯論,但也只是鬥個淺嚐即止,年輕的他還沒有足夠資訊能夠深入思辨。

第一冊率先成立「國中公民與道德教育理論及課程規劃研究小組」,名字很長,理論二字塞在裡面顯然是要認真了。其他冊也跟進,皆以重新研發為先,對於「公共」的感知集體重設中。

時空已大轉,1994年風風火火的410教改大遊行才剛過,瞿教授不是教改運動主力大員,向來也少專談教育;多年後一直被我問編教科書的細節,他才拉出一篇一篇的紀錄,原來他也在會議室為了中學課本磨了4年。

當然要編那麼久,因為你實質上退回了課綱啊。

但在九○年代,與舊的威權現實脫節,正是紅心目標。

新的編輯小組開始整隊,要回到源頭往上溯,從零開始探索公民的意涵。他們在會議室延展出新的任務地圖,還有對應的時程預算,結果是瞿教授主導新開出的計畫,都由國立編譯館資助。討論過程很合理,預定計畫也翔實,但做成會議結論時,在場的承辦人臉色不知道是不是青色的。

也是這段期間,海源中午都會去移居附近的老媽媽家吃午餐。午餐後陪老人家看《包青天》重播,那種渴求清官吏治、虎頭開鍘的心情,可以讓人在重複類似的情節獲得洗滌,這他也懂。耐著性子看完包大人判完案,瞿海源常常就要驅車去編譯館開會。

學者不會編課本,想出的辦法竟然是先來做研究。

畢竟是數十萬國中生都要讀的教科書,鴨子又是自己趕上架的,瞿教授心中一直擔心不夠嚴謹,得要多方串接意見。後面跟著的是開焦點座談,動員了大學教授、國中老師、學生家長,其他冊也採取類似做法,甚至還有法官、檢察官一同討論法律與政治的教材。熱愛量化的瞿教授當然也把課本內容做了統計分析,顧後而瞻前,總共訪問了1,228位學生與216位老師,調查他們對公民教育的看法和需求。

這些過程,我是從多篇論文中拼湊而起的。不是中心化的指揮,但不同冊的編輯,卻有類同的氣氛。每個在歷史現場的人,未必都能知道點與點連結之後的遠景面貌。在爾後網路懶人包中都用一句「民主化後社會改變」略略帶過,卻不知道其中的每一片拼圖,都是完整圖像的重要一角,彼此連結著。

就像我也在當年一串的編審名單中,發現了相識的公民老師劉姝言,算算年紀不能確定是否同名同姓。立即去訊一問,果然是本人,當年加入編審工作的她很年輕才剛碩士畢業。

忍不住追問了下去。劉老師說她第一年教書就知道這是個非常重要的議題,但也充滿迷惘。師範系統公民訓育的養成,面對新的民主時代,能教學生什麼呢?經人推薦,她加入了從零打造課本的行列,成為年輕的編審。

多年後,翻開那版課本第一冊,首先破題就談「公民」的角色,接著內文才第二個跨頁,映著眼簾就是「公民是國家的主人,應該積極參與公共事務」。內容有學生自治、兩性、衝突的處理、乃至社會變遷。課文中輔以新聞實例,都是需要思考辯論的難題,接著請學生討論。這些議題對如今的我而言,都相當不容易啊。

可以想見,如此刺激青年學子開放討論,聽他們延展著思考的枝枒,是腦力刺激的任務,的確既挑戰也重要。

但劉老師再記起編課本的第一印象竟是「荒蕪」,當年大家對於課本該有什麼內容,從零開始,一一討論。荒蕪也是機會,取消了舊的束縛後,在新的土地上要種下什麼,是不容易的起點,因此充滿了各種可能。

轉眼30年,劉老師的確一直努力研發新的公民課程教學方法,因為身處教育現場的她觀察到,使用不同版本的公民課本,學生「完全不一樣」。終究,輸入「禮義廉恥」和「自由、人權、民主」觀念,會造成不同的腦波,後者會讓學生上課偷聽憲法法庭直播,也就成為新型態的師生互動了。

我也還記得幾年前她邀約我去學校演講時分享公民科技的種種,中學女生的眼睛竟是超乎預期的古溜靈動。當日會後還有一群熱情的公民老師群組一起聚餐,我驚異著公民老師的串連力,尚不知道父親也是這方拼圖的一塊,更不知道後來劉老師再進修的博士論文找了瞿教授當口試委員,原因就是記得他九○年代為了教科書的那些努力。

老爸常說,人要動起來,動起來才是活著。

我聽過的這句話,卻是奶奶說的。

回顧九○年代的事蹟,幾乎得要製作以月以日為單位的時間表格,來區隔知識分子重疊事件的順序。這件事情在備料時,那邊的湯頭要開始燉煮,還要分派助手任務,同時出外取材切細整備,多像忙碌的廚房。老爸曾經感嘆說道:「你看你奶奶做菜,可以所有菜分頭準備,步驟拆開來順序也不會搞亂,還可以一起上菜,上了菜廚房也收拾乾淨。她一面煮,一面在收。」

不識字的老媽媽廚房裡的腳步,是關於節奏的人生課程。

「一件事做到底再做另一件,就慢了。」

他花在會議室的時間顯然比在主持台上的時間長。這一兩年不只編教科書,還有台灣社會學社理事長、殷海光基金會董事長、勵馨雛妓救援,到處都是議事、決定、紀錄,然後執行再執行。

多年以後的一次體檢,醫生看著心電圖說,瞿先生你心臟上看起來有個陳年傷口,應該是曾經有過心肌梗塞喔,但不嚴重就自己痊癒了。真是命大。算算時間,也許就是這段不間斷開外掛的壯年期,心臟跟著台灣一起狂飆成長。只是當時的他,並不知道心臟的真實狀態。藏在裡面的很多痕跡,要後來才看得到。

公民課本風風火火,編審過程的數十場會議之外,中間還跟中研院社會所合辦了「公民道德與社會」研討會,在殷海光基金會研討會上也提了相關論文,串連跨度著力甚深。撰文到最後收尾,瞿教授還找來得過文學獎的新銳小說家來修文,更適於青少年閱讀,也算考量到使用者體驗了。

研發完成、課文寫出來之後,瞿教授又前往各地區辦工作坊向國中老師講解,宜蘭、台南、屏東都去,一連講了十幾場。但整個任務交卷後他就沒再過問了,又轉往很多其他的事情去忙。課本在研發,社會也在研發,很多地方都需要社會科學的視野。形式化的民主程序接近完成之際,各種素養都在跟上腳步。

問他那版課本用到什麼時候?

他只說:「我不知道啊,好像只用了一年吧!」

那是解嚴後第一次改公民課本,課程訂定與教科書編撰是一個具體而龐大的工程,從1994年第一次開會,1996年完成大綱,直到1999年插畫美術完成才正式出版上了學生的課桌。有論者稱其為百年來公民教科書發展之一大變革,但老爸似乎不甚知曉教科書的發展脈絡,他只知道後來「教改」正式起步,課本編寫有了多元的版本。

但瞿教授參與編寫的這版公民課本,其實一共有5個版次、用了6年。

2024年下半,這篇文修改到第三次父女來回確認事實階段,父親才透過電郵與當時負責編輯出版的國立編譯館成員,確認了該版不只用一年,他相當意外。另外也在信中他才知道,教改後開始改編的公民課本版本,也維持當初提出以社會科學為基礎的架構,延續至今。

我不知為何花了許多時間追查這一條故事線,也許是有年輕的教授友人提到,不同版本課綱的學生眼神不一樣,而我也常常在想,我期待自己孩子會有什麼樣的眼神。又或許因為我曾經進入了公務預算的法人單位幾年,押過數千份公文印章,思辨過策略也曾在執行面如牛犁田。我些許明白機構的內心戲,也知道民間渴望改變的契機,更曉得會議桌上的動念風向、發言的勇氣、議程決定的破立瞬間,其實可在人為。

於是開始在公文、會議記錄、預算表看似乾燥無味的字句數字之中,嗅到湧動角力的澎湃故事。會議紀錄中留下的一行字,是來自意念,是要說出口,是後來真正都做了下去,形成新的集體,最終或也能逐漸改變一整片水域的生態。如果有幸,會看到不一樣的眼睛晶亮。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。