精選書摘

本文為《菊花如何夜行軍》附錄,由美國加州大學柏克萊分校中文系系主任Andrew F. Jones側寫鍾永豐、林生祥組成交工樂隊的社會脈絡,以及音樂評論。Andrew F. Jones曾擔任生祥與瓦窯坑《種樹》專輯歌詞翻譯。本文經春山出版授權刊登。

在鍾永豐的散文〈我的後殖民童年〉中,這位寫歌且參與環境運動的台灣人,緬想1973年一段奇異的時空錯置(asynchronous moment of synchrony)。著迷於The Doors的〈Light My Fire〉,他在田野放牛時會哼著歌裡迴盪的電風琴旋律,當「水牛的踩步變鼓點,天空不再寂寞」。1960年代的美國暢銷排行榜音樂,以盜版唱片的形式,經由在工業北方念書的叔叔,抵達他的台灣農村家園。老合院裡的書房開始裝滿唱片:Otis Redding的〈(Sittin’On)The Dock of the Bay〉,The Beatles,最後是Bob Dylan。鍾永豐的「耳朵生出美國舌頭」他反而不習慣了種植菸草稻米的美濃家鄉音樂。嗩吶、八音、北管、客家山歌,這些放在其他時代本可能成為第二天性的聲音,在冷戰與美國保護傘之後、在美援與農業現代化之後,多少變得疏遠且奇怪了。

這個問題在歷史危急關頭的嚴酷考驗中得到解答。到了1999年,在歷經7年、最終勝出的美濃反水庫運動中,鍾永豐與林生祥業已成為戰友。這個水壩預計建在他們家鄉上頭的山麓,不僅將淹沒18世紀以來即有人耕種的農地,且將危害區域的水位穩定,並毀滅在地黃蝶的重要生育棲地;所有這些危害,均是為了給計劃興建於下游台南的重汙染工業園區,供應更多的水電。為免「伯公」及祂的家園毀於國民黨所主導的發展計畫,林生祥開始與鍾永豐協力,以方言製作了一系列頌歌,不僅是以「運動的音樂」動員廣泛的支持者──包括在地農民、熱心學生、公務員與都市知識分子等等──同時也是一場「音樂的運動」。

那場音樂運動的核心──如他們早期在交工樂隊的作品──是自覺地「回歸」他們的農村根源、地方語言與土地。回歸,當然,恆是迂迴繞行的過程──它預示著出走,而且已被決定了距離。在他們後來的個人創作路徑上,林生祥與鍾永豐探索了各種各樣的地方音樂素材,諸如客家山歌、八音、迎神賽會上的北管,以及台語民謠。然而,他們的音樂力量有部分則致力在融合諸多廣泛的風格,比如凱爾特(Celtic)民謠搖滾、琉球新民謠、龐克搖滾,以及非洲馬里藍調(Malian Blues)。「有機」的概念融入了他們的音樂、永續農業與社區運動,乃至於他們作為農村藝術家與積極知識分子,面對自身社區時的立場。「有機」向來是他們的音樂與政治行動中的關鍵字與核心主題(甚至成為他們2006年專輯《種樹》的代表歌曲)。正如有機農業與此前的工業化耕作與汙染存在著一種辯證關係,製作「有機」的聲音,不可能是未經介入(unmediated)的,也不可能單向回返至一個純淨或未受汙染的源頭。你不可能再回原鄉,且不插電已不再是個選項。但經由介入地方資源與全球性流通形式的複雜過程 ,你能嘗試在你久被離異的家鄉,為自己造個安身立命之地。

對林生祥與鍾永豐而言,打造場所(place-making)的過程圍繞著黑膠唱片(Long-Playing record, LP)。如同文章開始時我們在鍾永豐的軼事中所見,黑膠唱片──在鍾永豐與林生祥的音樂與政治成年之路上隱然有重要地位,並開啟從鄉土台灣通往遠方原聲世界的入口。兩個音樂人深知某些LP對他們的人生與作品有改造性的影響,從Van Morrison的《Astral Weeks》,到台灣音樂學家許常惠錄製的半盲民謠歌手陳達的即興台語敘事詩。兩人長年蒐集黑膠唱片。他們堅持出版精心設計的12吋黑膠版本作品,即便數位串流業已讓CD過時。

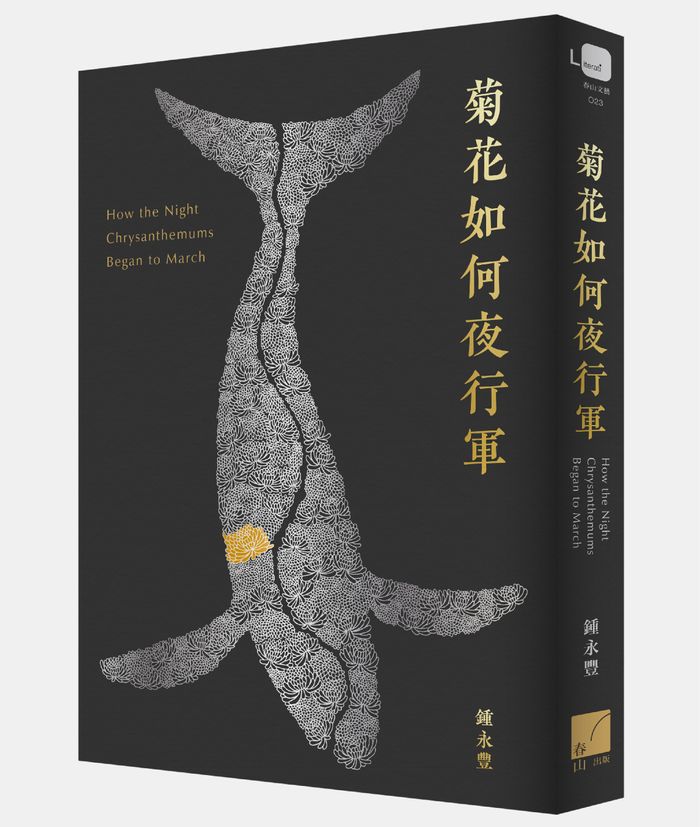

然而,這裡我所想的,不是特定的唱片,亦非作為被購買或收藏的物件,而是黑膠唱片作為音樂的、敘事的與社會的形式(social form),作為組織以及傳達個人與集體經驗的特定模式。自從他們早期獨立製作與發行的客家民謠搖滾傑作──《我等就來唱山歌》(1999)與《菊花夜行軍》(2001)以來,林生祥與鍾永豐充分利用LP,以及特別能表徵1960年代反文化音樂精神的「概念專輯」,並以此為手段,呈顯與表達在地的主體性與政治抗爭。在他們的錄音室工藝與錄音實踐中,林生祥與鍾永豐為民謠音樂,創建了一種徹底開放及參與性的模式,植基於其對鄉土聲景所進行的自我民族誌(auto-ethnographic)建構。他們尤其關注可延伸批判的設置(paracritical apparatus),諸如內文、歌詞,乃至於封套、封面藝術及附件的視覺與觸覺表現,且向來堅持專輯是一種整體的藝術作品,有機地融匯音樂與詩、視覺藝術與政治論戰,以及故事敘說與社會科學分析及倡議。

對林生祥與鍾永豐而言,專輯的形式喚起他們自己的「後殖民」記憶:1970、80年代本地音樂不發達,搖滾樂被同化為台灣的主流音樂;同時這提供了一種空間,把那些外來影響在地化,繼而發動開創性的社會行動。以物質形式,這兩張LP把一種在地的、眾聲的,關於殖民、全球化、農業工業化、環境劣化與社區振興的深刻歷史經驗,變得具體明朗。在此意義上,LP促使林生祥與鍾永豐能以一種史詩的、經由技術介入(mediation)的形式,回應了1970年代台灣民歌運動的時代呼籲──「唱自己的歌」。

也就難怪,他們樂團的首張唱片標題,《我等就來唱山歌》用精準無誤的在地與戰鬥性聲調,重現了這個令人振奮但又隱含普同價值的煽動性口號。這一口號可更直接地譯為「像我們這種人應該開始來唱客家歌」。這一集體行動感更體現於林生祥、鍾永豐及他們的樂手、合作夥伴(包括貝斯手及錄音師陳冠宇)為初生團體取的名字──交工樂隊。團名乃參考收穫旺季當地家族為分配勞動力資源所發展出的一種獨特互助體系。唱片以一種自覺的史詩形式組織一系列歌曲,記述族群並追溯其英勇團結奮戰的事蹟。專輯的第一首歌〈下淡水河寫著我等的族譜〉始於林生祥吟喚美濃的祖先歷史,伴以月琴慢彈,引入讓人聯想民謠樂手陳達關於台灣早期拓殖的敘事曲〈思想起〉。歌曲接著突然進入較傳統的民謠風味行進方式,在傳統大鼓的伴奏下以大調和弦刷著木吉他。

這原本有快速掉進民粹主義通俗劇之虞,卻好在作者對LP這一形式的可能性有所自覺。如同小說,LP在原音空間內編排各種不同的聲音。接下來的歌曲,圍繞著一段持續切分(syncopated)並揉合藍調的短旋律,以熱切的個人與意象主義語彙,呈現一位老農的疏離心境。他搭乘「夜行巴士」離開家鄉前往台北,當「烏雲食月一次又一次,他想起從前的從前」。即便是這種粗聲的抒情表達,也被打斷與挖苦。唱完副歌,林生祥突然轉換為口語,搭著憂傷的小調吉他琵音,他的聲音變調、拉高兩個八度音,這時他以口技模仿這位被勞苦農務困住的老人,在想像中跟久居都市、在工廠工作的胞弟爭辯。與親近土地卻見證農業破產的老人不同,務實而又遠離家鄉的弟弟支持水庫及它所承諾的由上而下「發展」。

《我等就來唱山歌》一而再地上演不同主張、立場與態度之間的衝突、對話與和解時刻,因之展開了一連串問題:誰住這個村子、它屬於誰,以及如何在一個更大的社會群相中理解反水庫運動?這種策略最驚人的例證也許是激動人心且形式創新的抗議歌曲〈水庫若築得屎也食得〉。以呼喚與響應的吟唱方式在林生祥與一群抗議者之間傳遞的這句副歌,重演了美濃居民在台北立法院前發動的多次反水庫抗議集會。為暗示音樂與運動之間的相互滲透,在長達5分20秒的歌曲中,這句嗆聲的口號輪番上陣,間以各種利益關係人的田野錄音──有普通農民,也有美濃愛鄉協進會的堅定積極分子、記者、政府水文專家與社會學家──講述水庫對個人及生態造成的後果,話語涵蓋不同的腔調與方言,從客家話到台語到國語。時不時,村落生活的環境聲──會議室裡的嗡嗡背景聲、交通或風的呼嘯、嬰兒的哭叫──滲進錄音,為這首歌注入三度的生活空間感與社會體驗。然而,這些聲景拒絕被現實主義地閱讀為中性化的民族誌物件或紀錄片橋段。每一段不同的說話聲都被襯以快速的擊鼓操演,令人聯想歌仔戲、布袋戲與京劇等傳統的戲曲鑼鼓,逼使我們急切地把這場運動認知為集體的史詩劇場,要求尋常人等在這歷史舞台上擔任行動者的角色。

封套內文進一步促使這些聲音各就各位,不僅是在鉅細靡遺的、對抗國民黨發展主義的地方抗爭大事記中,更在全球的舞台上。在唱片隨附的小冊子中間,在美濃的環境運動大事記之後,我們發現中譯的《庫里替巴宣言》(Curitiba Declaration)。1997年,來自20國50個組織的反水庫運動者,代表因水庫興建而被迫離家且喪失生活所依與傳統的人民,組成的國際河流組織(International Rivers)(包括美濃愛鄉協進會),並召開研討會。會中頒布了這份行動宣言。一處又一處的流離失所,使家的所在變得清晰。下淡水河不僅是工業高雄的上游、台灣環保運動的源頭,同時也成為一條支流,匯流入更大的全球反迫遷人民。

《菊花夜行軍》的農業母題同樣犀利。這張專輯有一個強烈的敘事軸線,追溯一位土生土長的美濃之子阿成的奧德賽返鄉旅程。在泡沫經濟中他結束無利可圖的悲哀工作生涯,難堪地從北方城市返回家鄉,卻投身於一個資本與技術密集的不穩定作物:種植外銷菊花。同時,由於在都市混得不好,阿成在本地的婚姻市場被下架,被迫至東南亞找媳婦。在10首歌的歷程中,阿成及其外籍新娘阿芬的奮鬥呈現一種史詩感染力與大歷史的衝擊。我們逐漸明瞭他的故事乃由更深的歷史地層交織而成:從20世紀初日本殖民對木材及其他在地資源的抽取,戰後國民黨政府推動「以農養工」移除了農村資源並在1969、70與80年代將年輕人成堆送至高雄及台北的工廠找工作,到2002年台灣加入WTO後農產品價格崩潰,以及在全球化時代裡人類關係逐漸具備可交易性。然而阿成的故事也頌讚歸鄉的概念,及其不顧一切耕種自己故土的熱忱。

考慮到這種敘事容易淪落為廉價的傷感或了無新意的政治傾向,這張專輯自始至終神奇地保持著一種混合的表述方式,拼貼多種聲音、音樂與詩的樣式、人工聲響、照片影像等等,因而提醒我們波利爾所說的,「一個感覺對應一個主題是不夠的。」

《菊花夜行軍》在一座閒置菸樓中錄音、混音,內有特殊的共鳴迴響,外則向四周的田野敞開,我們因而可以想像一種聲音的寓言,因為過去數十年支撐美濃的經濟作物,現已空洞。那空間也允許專輯能獲致一種自然音的滲透性,感覺到外面的鄉間環境業已被調入唱片本身的空間裡。從第一首歌〈縣道一八四〉開始,我們聽到柔和如夜曲般的蟋蟀與樹蛙唧唧聲,被激動奇異的喋喋號筒聲打斷──這種客家號筒通常用來召喚村民參加祭儀。接著是林生祥用木吉他彈撥一個簡單的四和弦序列。此歌的核心是鍾永豐所念的一首詩,敘說這條從「話系不通」的地方「鑽進」村裡的數字公路,緊密地連結它的命運,多年來像蚯蚓般發胖,抽取愈多地方資源,變得愈寬、愈平滑。也是沿著這條公路,年輕人離鄉,追逐都市裡的石化廠大夢。隨著歌曲的推進,美濃的歷史展開為一系列的離鄉。然而這首歌圍繞著這條公路所構建的音景卻與鄉間殘留的聲音交錯:祭祀伯公的頌唱禱告,村裡仙人的粗喊與低吟,嗩吶嘶喊的參差不齊的旋律音形。到尾聲,我們突然發現,規律性的蟲鳴聲與一部曳引機的二行程內燃引擎發出的節奏性振動聲同步,甚至被後者取代。當地稱這種曳引機為鐵牛,國民黨及其美國顧問用來現代化鄉村,並啟動台灣的經濟奇蹟。而在同樣的引擎聲後頭,阿成跨著一部125 CC老摩托車,在下一首歌的開頭,騎回村子,沿路拜託伯公滅掉路燈,這樣才不會有人看到他丟臉,兩手空空地回來。

這張唱片因而提供了一種徹頭徹尾辯證的牧歌版本。沒有理想化的過去可回,如同這條公路本身所證,村子永遠是緊懸在此地與別處之間的一座中途站,一條在農業生活及其寄生糾纏的工業文明之間被繃緊的繩索。在標題曲〈菊花夜行軍〉的詩意比擬中,此一悖論呈現強大的生命。為了極大化收成與利潤,阿成的菊花田上空架設電線,垂掛一行行照明燈,如無數刺眼的太陽。這些照明燈由可攜式發電機提供電源,把夜晚轉為白天,把田園轉成現代廠房。

面對如此夜景,阿成憶起一首客家老搖籃曲──〈月光華華〉。但阿成並不為這些由他照管的植物唱安眠曲,而是突發奇想,激勵他面前機械化種植的菊花大隊採取行動。他是一員「總司令」,依植物品名校閱他的部隊(「大黃!舞風車!金風車!乒乓!木瓜黃!英國紅!德國紅!」),與他的「軍隊」一致性地應和著二拍子的答數──1-2!1-2!1-2-3-4!1-2-3-4!──齊步走向全球市場。我們很快會明白,這個節奏不只與先前我們聽到的二行程「鐵牛」曳引機聲紋相應和,也是為阿成田園充電的可攜式發電機的某種殘留音像。機械的與有機的事物在阿成勇往直前的大聲吆喝下融為一體,這個魔幻寫實主義時刻散發一種迷人的魅力。而如同唱片的包裝所點明,這種農業生產方式不僅僅是奇幻:內含歌詞與介紹文的小冊子中間摺頁特別顯眼地放了一幅攝影家劉振祥所拍的驚人廣角影像──燈火通明的花田(見本文首圖)。

不滿於魔幻寫實或記錄見證,這首歌嘲弄地轉了個彎:當仿軍事的昂揚踏步被一段模擬政治宣傳的廣播雜訊取代之際,嗩吶與小鼓組合演繹反共的中華民國所厭惡的〈國際歌〉(the Internationale),肆無忌憚地誤植時代與架接歷史。廣播員提出的不是集體主義,而是阿成的工業化菊花田所呈現的國民黨發展主義正統:「同胞們,以農業培養工業,以工業發展農業,是我中華民國現階段經濟建設的基本策略。」因此插曲,之後我們帶著這個劇中劇所撬開的布萊希特式批判距離與對阿成的農業浪漫所進行的歷史反思,快速重返阿成的故事。

整張專輯也打開了某種自我反身性(self-reflexivity),做法是邀請美濃社區成員參與一系列錄音,類似希臘戲劇歌隊,合力創作一件以他們為主角的藝術品。當地學校合唱團的孩童充當「菊花」,報以熱情與決心,呼應阿成的點名。一位村裡的媽媽令人信服扮演了阿成的母親,通情達理的她抱怨兒子回鄉的選擇,苦惱他的未來。一位農民在開頭的歌曲像樂器般「演奏」他的二行程鐵牛,並用放牛時的傳統吆喝聲,為結尾的八音風格器樂終曲下頓點:「嗷」是開步走,「好」是停下腳步。村民的形象也被納進封套內文,與他們擔綱演出的歌詞放在一起。這些照片出自劉振祥,其生涯始於台北的實驗劇場,接著在1980年代由《人間》雜誌所引發、強調政治參與的攝影寫實主義運動中,扮演舉足輕重的角色。他的肖像攝影得以使主角與鏡頭及周圍的社會、建築空間相互動,而非把他們呈現為孤立的社會邊緣樣品。在林生祥母親一張愉悅的照片中,本身是農民的她在日常作息中,微笑著把頭偏向一側,她的錐形工作帽輪廓與身後模糊的村門剪影互相應和著。

專輯有個次要故事線是關於阿成的東南亞新娘,其中的聲音與肖像更顯溫柔與生動。她的移民故事代表台灣持續發生的重要人口趨勢,以及這一趨勢對美濃那樣一個單一語言族群的鄉村社區所構成的重大挑戰。這裡處理移民問題極為細緻,充滿詩意。歌曲〈阿芬擐人〉脫胎自客家搖籃曲旋律與搖曳韻味,外籍新娘將這首歌唱給她尚未出世的孩子,把害喜與分娩的心理創傷比擬作她自己的思鄉與移民經驗:「我頭非常暈,像在坐飛機,暈暈雲肚中,不知落地後,命勢壞或好。」

參與是這張專輯的核心,而作為這一參與過程的一部分,中文識字班的學員被邀請協助林生祥錄一首關於這位虛構的阿芬及她們自己生命的歌;這個識字班乃地方運動者為越南及印尼的新住民新娘與新手媽媽籌組而成。襯以一群新嫁娘合音,越南新娘黎氏玉印抑揚頓挫但口音深重地演唱一首關於失落與孤獨以及尋找出路的哀歌,唱給因勞動力與婚姻市場全球化而導致的漂泊離鄉。然而此曲亦是一種祝禱,召喚一群異鄉人進入社區內部,而社區從此不能再狹隘地自我定義,必須把陌異的腔調與他方納於它們當中。用來結束這張專輯的,因而是一首苦中帶甜的歌:它肯定社區運動與關懷的倫理,這種倫理跨越語言與地域界線。然而它也告訴我們,家從來不是一個穩定或不證自明的範疇,對鄉土根源選擇性的回歸(如這張專輯開始時所許諾的),必須受到質疑,或甚至被其他問題取代。這首歌的標題是〈日久他鄉是故鄉〉,但它也應該被倒過來讀,「日久故鄉是他鄉」。音樂的力量源於兩者間的距離。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。