精選書摘

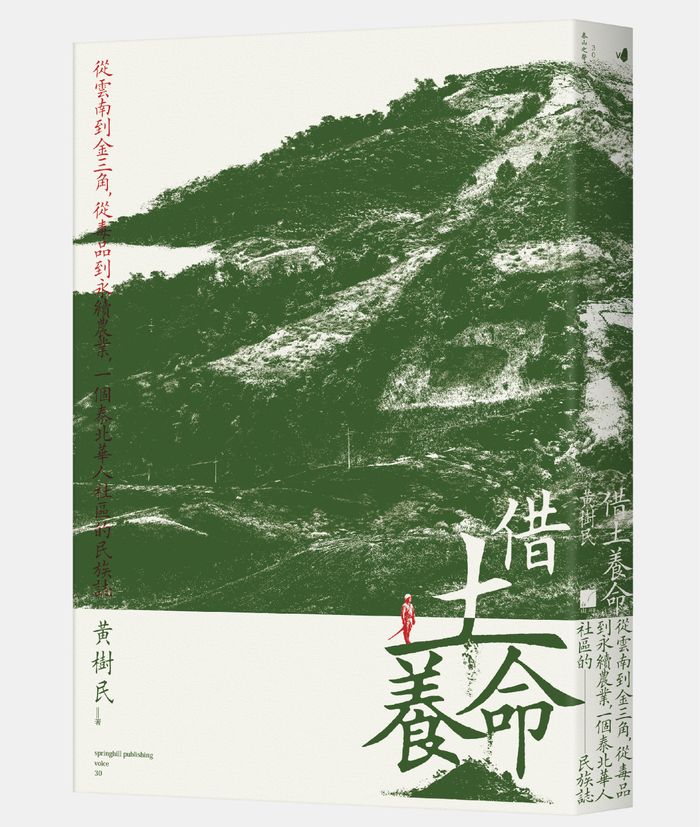

本文為《借土養命:從雲南到金三角,從毒品到永續農業,一個泰北華人社區的民族誌》第四章書摘節選,經春山出版授權刊登,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

本書描述一群雲南華人武裝流亡者和他們的家屬、隨從,在東南亞流蕩、安居的故事。這群人大部分屬於國共內戰中國民政府的附屬地方部隊、自衛隊,1949到1950年間,當中共解放軍席捲中國時,他們受到當時國民政府宣揚的民族主義影響,認為共產主義是從西方引進、意圖摧毀中華傳統文化的思想,故退守到金三角地區,在陌生險惡的叢林間「借土養命」存活下來。本書作者、現為清華大學人類學研究所教授兼人文社會學院院長的人類學家黃樹民率領團隊,在泰北一個規模較大的村落美弘村(化名)進行田野調查,為這段奮鬥歷程寫下生存紀事。

過去半個多世紀以來,這些手拿武器的流散人群,從中國雲南出發,一路經過緬甸東北角和寮國西北角,最後移居泰國北部山區,打造出一套特殊的農業生計方式。他們推動山地農業的發展,不但在金三角引進新興經濟作物如荔枝、柑橘、芒果的生產和銷售,也掌握東亞日常餐桌上迴轉壽司的薑片。這些峰迴路轉的流亡故事,不只涉及這些雲南華人離散人群的過往,以及他們如何在泰北艱苦奮鬥開拓新生活,也包括其他相關議題。例如:他們在泰北開展的根除鴉片措施、文化再造與跨國移動,如何影響他們致力於維護傳統中華文化的夢想與幻滅?第一代的雲南華人以傳統中華文化的維護者自許,但他們的後代出現怎樣多重認同的變遷?在當前全球化浪潮中有何意義?

第一代雲南華人移民通常對泰國社會抱持矛盾情感。一方面,他們帶有一定程度的蔑視,認為泰國人悠哉散漫、抱持享樂主義和以自我為中心,覺得泰國人對工作和生活的態度太過隨興。一般而言,如果沒有經濟壓力,泰國人看起來寧可消磨時光享受生活,也不會為了更多收入或未來收益而努力工作。村子附近的泰國男人在面對費力或困難的任務時,常會帶著酒瓶隨行。在辛苦工作過後,他們通常或多或少都喝醉了。此外,村民們也指出,泰國婦女渴望物質財富和舒適生活,更勝於關心長遠的家庭幸福。如果丈夫不能滿足妻子對奢侈品的需求,她就會去找更有能力的人,村民們認為這肯定是泰國或中泰夫妻離婚率高的主要原因之一。

不分世代,村民們抱持著儒家思想的實作觀念,視家庭福祉為核心和對應的社會關係為基本道德義務。同時,他們以階層化的親屬關係為典範,界定適當的社會行為,並更進一步以此區分出華人和泰人的精神領域。多數的華人夫婦都會為了孩子省吃儉用,或是努力工作以保障家庭延續;相較之下,他們口中的泰國人似乎認為這些都並非必要。美弘村(化名)村民的這些特質確實展現出典型華人家庭中親子關係的相互權利義務,以及儒家教誨中的孝順特質。

但是,我在田野中的諸多觀察與對話,也顯示雲南華人對泰國人的正面印象是平和、誠實與簡樸。黃先生,即村自治會的前任頭人,曾經向我抱怨美弘村民的叛逆和持續不斷的內訌。他與泰國人常有業務往來,並指出他們往往比雲南華人更為誠實可靠且信守承諾,不會背地中傷或搞小圈圈。黃先生進一步強調,泰國人是虔誠的佛教徒,總是面帶微笑,以雙手合十的宗教手勢與鞠躬向來者打招呼,與華人的進取競爭形成鮮明對比。黃先生補充道,泰國人著重田園詩般的悠閒生活方式,而這只存在於傳統中國文化中對世外桃源的描述。

另一位村民張先生來自緬甸果敢地區,30多年前與美弘村的女子結婚後留下定居。當他開著卡車載我去清邁時,生動地向我描述泰國人和華人在駕駛汽車時的差異。他指出:

「在路上開車時,你很容易就可以區分哪些是華人。不遵守交通號誌,總是抄捷徑,而且侵犯別人路權的,肯定是華人。泰國人總是輕鬆、悠閒和順其自然。而我們雲南華人永遠在趕時間,不尊重別人,為了個人的好處試圖規避法規。」

但是,當我請問張先生關於村民對泰國人的負面印象時,他也立刻承認,與雲南華人相比,泰國人工作較不勤奮,也不規劃未來。因為這些特點,他不會考慮與泰國人成為貿易夥伴。

無論雲南人對泰國人看法如何,泰國人擁有很多雲南華人──特別是新移民──所沒有的東西:允許他們合法居住在泰國的證件。村民們回憶,1981年,當國王蒲美蓬授予雲南華人泰國公民的身分時,國王原本打算大赦,亦即將公民權擴及所有的國民政府軍人及其眷屬,以及住在村裡的一般雲南華人,如馬幫商人及其眷屬。然而,李文煥將軍拒絕了這個提議。他擔心如果所有村民都成為泰國公民,他們就會移居清邁或曼谷尋求更好的生活,美弘可能就此荒廢。因此,最終只有軍人及其近親獲得泰國國籍,其他人則被授予不同的居留證明,而非公民身分。搞不清楚狀況、也不在意的泰國政府就接受了這樣的安排。

來自中國和緬甸的非法移民不斷移入美弘,村民的居留身分就變得更為複雜。在泰國居民的身分類型中,至少有8種之多:

- 標準的泰國公民:在泰國出生,父母至少有一人是土生土長的泰國公民,具有選舉權和被選舉權;

- 歸化公民:例如,1981年被授予公民身分的國民政府軍人,他們能選舉投票,但不能成為候選人或擔任官職;

- 山地部落成員:合法的泰國公民,因為他們是泰國民族國家的一員。但是,由於其少數民族的身分,不能到部落保留地以外自由旅行;

- 合法居留的外國人:例如,不是雲南軍人而不能成為公民,但卻取得合法居留身分的其他美弘雲南華人。他們不能在選舉中投票,但可以到泰國任何地方旅行,最終很可能得以申請成為泰國公民;

- 戰爭難民:如緬甸的撣族或甲良族,他們為了躲避戰爭,逃到泰國定居,可以合法居住在村裡,在查巴干縣內活動;

- 有身分證的山地部落人員:如傈僳族、撣族、拉祜族或來自緬甸的阿卡族,其法律地位在泰國尚未建立,但由於他們與泰國邊界內的部落有密切關係,他們也被認定為「準泰國部落民族」,僅能在山區居住,不能住在村裡;

- 勞工證明持有者:因受僱關係而暫居泰國者;

- 外國人:如海外華人,擁有中國或台灣的合法證件,擁有允許在泰國居留和旅行的合法許可,但每次最多只有6個月。

非法居民一般只是暫時住在美弘。他們有些在山地農場工作,住在農場工寮,每月收入約3,000泰銖(約新台幣2,500元)。其他則是擔任村裡的工廠工人或家庭幫傭,每月賺取約2,000銖(約新台幣1,650元)的酬勞。因為他們的非法身分,只能賺取低於市場水準的工資。來自中國受過良好教育的非法移民則可在本地華文學校謀得待遇較好的教職,上一章已對此討論過。住在美弘時,他們會努力學習泰國社會的基礎知識,包括語言、風俗、就業機會、工資水準等。

一旦他們取得合法證件後,移民大多傾向搬遷到清邁或曼谷,因為那裡容易找到待遇比美弘村更好的工作。村裡非法移民這種流動性的旅居類型似乎是常態,而非例外。他們視自己為過客,而非美弘、查巴干縣、清邁甚至是泰國的永久居民。

由於經歷生命中充滿的偶然性,讓美弘村民感到個人身分、族群,甚至國家歸屬(公民權的形式)的不確定性與矛盾,這可清楚見於美弘村民後代的想法中。美弘的青少年在泰國出生成長,從幼兒園到一、二年級,接受泰國以王室為中心的完整公民教育。他們對泰國人的基本社會規範和宗教習俗相當熟悉,也知道父母因為民族中心主義而對泰國人有各種偏見和誤解。這些新生代在日常生活中背負文化差異乃至衝突的包袱,怨懟因而不少。

除了正規的泰國教育外,大部分村裡的青少年也被父母安排進入華文學校。這個學校是第一代雲南人為了維護「中華文化」,耗費相當的金錢、時間和精力所建造起來。許多村中孩子抱怨每天必須承受額外的學習負擔,他們很羨慕泰國同學相對無憂無慮的生活方式。

總之,多數的村中青年有能力也期望在泰國的主流社會成功。他們從小被父母灌輸、勉強接受的華人文化特質,如努力學習、勤奮工作、規劃未來和積極進取,有機會將他們快速推進專業階級,領先同齡的泰國人。換句話說,年輕的雲南華人,或許也包括泰國其他的華人移民群體,能夠運用華人族群認同的要素(儘管有時他們也會對此反感), 輕易在泰國社會的競爭中取得優勢。在開放寬容的泰國社會,他們所擁有的中華文化慣習和特性,足以讓他們在不同城市、專業和中產階級擔任批發商、零售商、銀行家、教育工作者、財務經理、製造商、房地產開發商、國際貿易代理等。

然而,一旦有了工作,美弘青年也很快便摒棄與中國相關的文化標籤或生活方式,甚至族群認同,加入泰國主流社會。反過來看,我們或許能從美弘青年的轉變獲得啟發:年輕華人擁有的現實條件,讓他們順利獲得泰國中產階級的地位,但是他們也心甘情願隱藏或放棄自己的族群身分。在族群認同和社會階層之間達成妥協,這似乎是雲南華人與其他東南亞華僑的差異。

有些美弘青年甚至計劃運用這個特殊條件,以跨入泰國之外的全球舞台。他們跨越區域、國家乃至洲界,以擴展個人網絡,其所倚重的重要特質就是「華人」意涵的靈活性。美弘村民被視為國民政府遺棄士兵,其許多後代也透過描述對反共產主義的承諾和孤軍後裔的苦痛,成功獲得台灣的大學錄取,而且經常獲得學費補貼。據估計,至今已有超過千名的美弘村民在台灣定居和工作,多數已在台灣當地結婚,並取得合法居留權。他們之中不少人也為了旅行方便與潛在的社會福利,仍然維持泰國公民的身分。

有企業頭腦的美弘村民,也積極參與跨國族群網絡,與其他地方華人進行貿易和投資等經濟合作。他們加工當地特產,如醃製生薑,再透過台灣貿易商出口到日本。同樣的,罐頭荔枝、龍眼、竹筍和玉米筍,則多由香港和新加坡的華人經銷商,銷往歐美及東南亞市場。隨著中國大陸人民生活水準提高,對烹飪原料的龍眼乾需求也愈趨擴大。2000年以來,前往美弘和附近村莊的中國採購商與貨品交易商不斷增加,因為多數的貿易商對這裡並不熟悉,透過其他華人介紹就變得不可或缺。於是,泰北華人的存在,能提供當地特產區域市場價格的最新消息,促使多數交易順利完成。

華人的跨國網絡不僅有助於尋求相似族群背景的合作夥伴,也有助於婚姻。1990年代末,村裡最後的頭人黃先生將他的女兒美華送到美國學習商業管理。美華在美國時和一位與她父親有業務往來的人士交往,這位美國男子也是華人第二代。黃先生很開心地答應這門親事,因為他希望女兒嫁給華裔,即使這位年輕人不是雲南華人,他的祖父母來自廣東,而且他也不會說中文。

2005年夏天,另一位村民也告訴我,他的女兒即將和一位來自台灣的年輕男子結婚。該名年輕人的父母在泰國投資,經常來此檢查生產設施。雙方父母都相當投入在曼谷的佛教慈善社團慈濟功德會。他們在一次的社交聚會上碰面,互相感嘆20多歲的子女還沒有對象。於是,雙方父母決定把彼此的子女湊在一起,在台灣的男方被要求前來泰國,與女方約會相親。第一次見面相當順利,半年後就結婚了。

多面向的華人族群網絡,提供了有益並可靠的跨國管道。泰北雲南華人離散社群因而能輕易融入廣義的華人社群,因為各方都具有相似的文化習慣與價值觀,亦有助於拓展合作關係,超越民族國家界線。對企圖成功的全球性競爭者而言,這些網絡利基在每次過境遷徙、貿易和連結時,都是不可或缺的條件。雲南華人有自己的文化工具箱,一個得以獲致成功的現成工具箱。

泰國北部的原國民政府軍人及其附屬人群,實際上來自中國西南的多族群環境。民族國家於他們原本只是遙遠的概念,是華人文化傳統中廣義的政治範疇,與日常生活沒有太大關係──這個看法似乎與他們所珍視的儒家大同思想不謀而合。換言之,儒家以個人接受漢化的程度、而非血統來區分民族屬性的觀點,符合雲南離散人群的需求。現代公民的概念,無論是基於「民族國家」領土轄區所界定的政治主體(如中國公民),或是經由血統傳承獲得的生物遺傳基因為基礎的身分(如海外華人),都是體現「華人性」的傳統觀念,而這也是儒家道德理想所認可的文化標籤,為泰北雲南華人所接受。

不過,當第一代雲南華人面對泰國這個民族國家時,他們卻不自覺產生出保存和再現自身文化遺產的危機意識;在這個過程中,他們具象化「華人」這個社會文化範疇,也在新的陌生土地上建立了看似具有持續性的農業生計。

然而,他們積極推動的華文教育、大家庭、日常生活儀式與公民道德,卻造成意想不到的後果,引起世代衝突、社群內部糾紛與青年的大規模外流。同時,雲南老兵們對台灣中華民國政府的幻滅、對中國共產主義政體根深蒂固的猜疑,以及對腐敗泰國官僚的蔑視,迫使他們追求去區域化的自我族群認同。但是,在建構新家園時,他們卻也同時堅持僵化的意識形態,一種不合時宜的「中國性」,藉以維繫逐漸削弱的自尊和認同,使他們成為真正的「失落」的一代。

雲南華人移民的後代,所面對的是眼前的泰國社會,比起他們的父母,他們背負的儒家文化包袱少得多,也較流於形式。他們也充分瞭解父母對泰國人與其他部落族群的誤解與偏見。對於這些年輕一代而言,他們得完全融入泰國主流社會,如此不僅在生活上理所當然,也有利於他們的選擇。就此而論,雲南華人的後代似乎印證施堅雅對整個泰國華人移民的觀察:三代以後,他們大多已經完全融入泰國社會。

不過,許多年輕一代的村民同樣也相當清楚,他們從父母和華文教育體系中所獲得的文化特質,為他們提供了更多的選擇,遠超過泰國同輩的競爭對手。在台灣的教育和就業,也增加了提升社會經濟位階的可能性。即使他們留在泰國,到曼谷或泰國南部工作,其所具備的多元文化經驗與技能,也有利於他們晉升至更高層的職位。跨國族群網絡也為願意面向國際努力的雲南華人後代開闢了不少機會。

因此,他們對於華人文化的態度與父母並不同,他們不具有本質化的文化堅持,而是視之為一種象徵資本,因此毋須在泰國公開實質地維護中華民族的身分標誌。年輕一代是積極且具有策略性的文化參與者,他們願意學習和運用這個象徵資本,以利於社會經濟地位的提升、進入跨國網絡貿易、移民,甚至是婚姻。憑藉著對彈性國籍與認同的務實看法,在這個後現代世界,他們成為真正的跨國公民。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。