緬甸毒戰系列1

緬甸,東南亞最後一個開放的國家,2016年3月結束超過半世紀的軍事極權統治,和平政權輪替,民主運動領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)所帶領的政黨「全國民主聯盟」(National League for Democracy,簡稱全民盟),組織文人政府上台,翁山蘇姬並以國家資政的身分,成為緬甸實質領導人。

──

根據聯合國國毒品與犯罪問題辦公室(United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC)的〈2016年世界毒品報告〉,緬甸是鴉片的主要生產國之一,鴉片產量佔全世界總量14%,罌粟種植量為20%,僅於阿富汗。而緬甸各年齡層廣泛吸食毒品,也成為國內嚴重的社會問題。

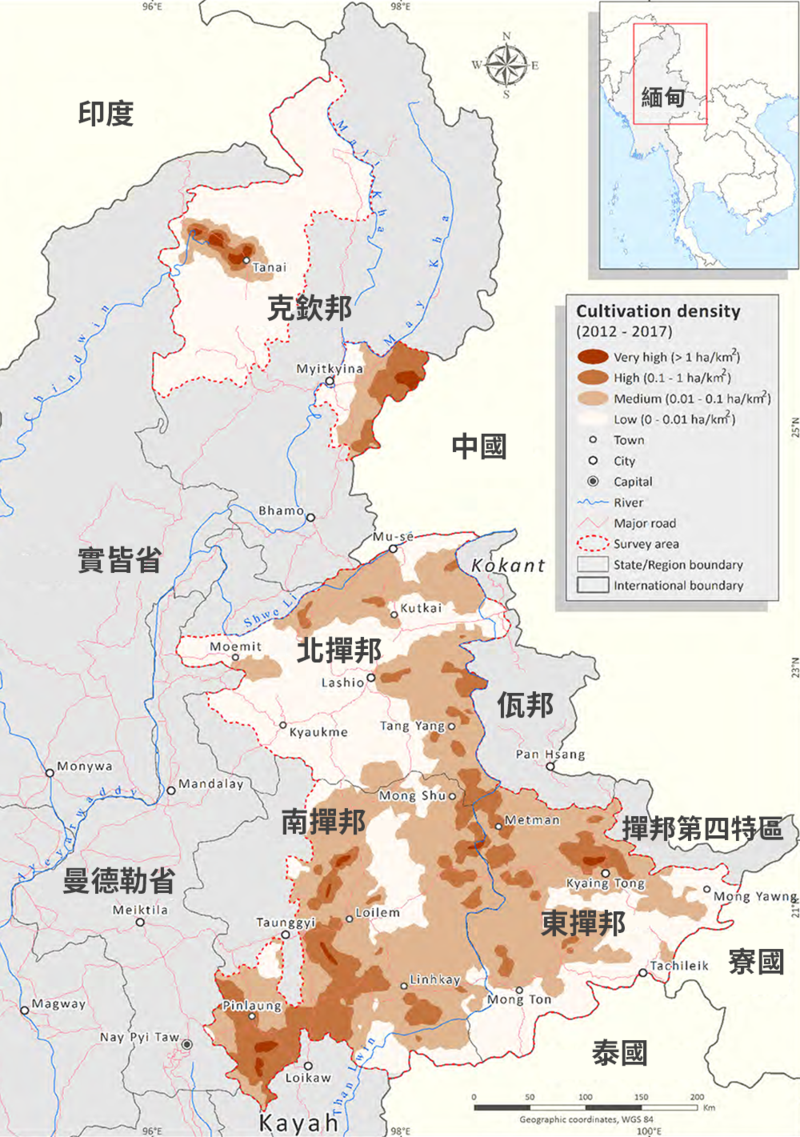

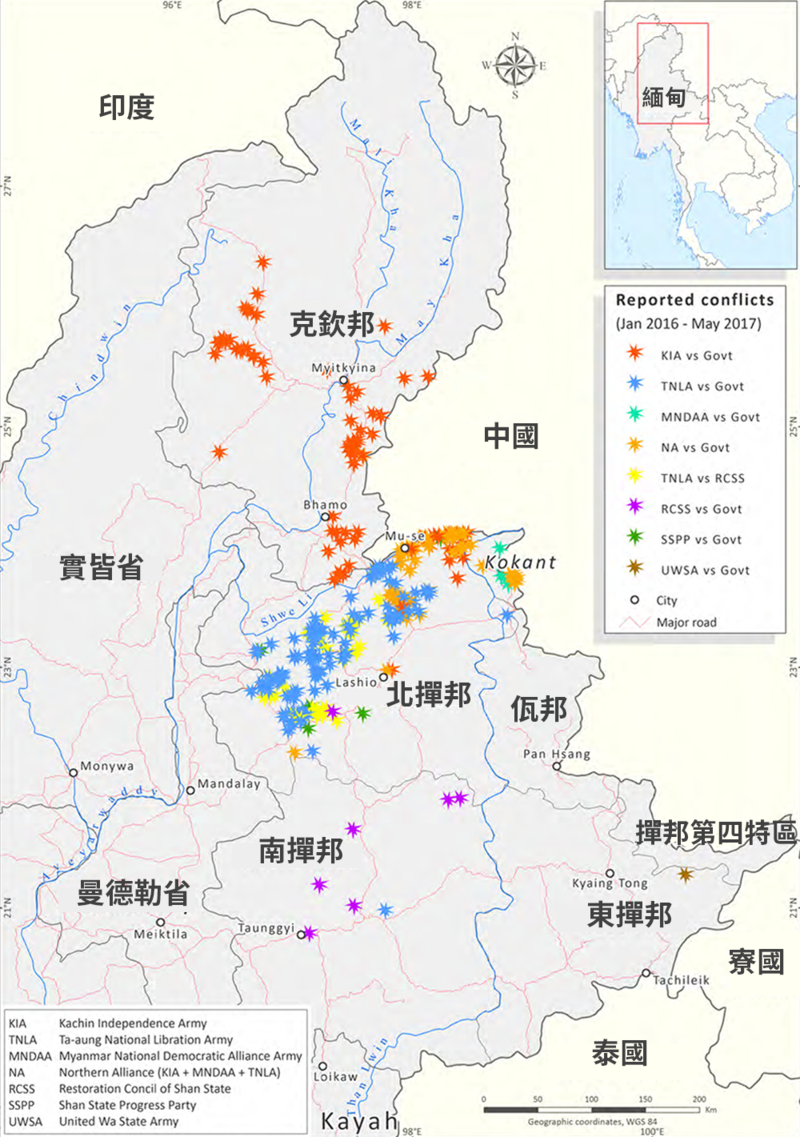

雖然在2017年UNODC發布〈緬甸鴉片調查報告〉中,已看出緬甸的撣邦與克欽邦罌粟種植總面積共約41,000公頃,相較兩年前減少了25%;但在少數民族和政府軍的武裝衝突頻仍地區,國家權力難以企及之處,仍維持高密度的罌粟種植,成為毒品販運者的避風港。罌粟種植量減少與鴉片價格下滑,與化學材料合成的毒品崛起有關;東南亞地區流竄的甲基苯丙胺(methamphetamine,俗稱「冰毒」),和被稱為「瘋藥」的鴨霸(Yaba),在緬甸不分年齡層被廣泛吸食。

我們深入位在與中泰接壤的撣邦,地理與軍事要衝的小鎮景棟(Kyaing Tong),雖是緬甸政府可控制的地區,軍營與檢查哨密布,對外國遊客管制,但地處「毒品金三角」的景棟,卻是罌粟主要種植地,當地住了許多為收入鋌而走險的罌粟農。

景棟郊區的的阿卡族山村,51歲的村民Ya Shei站在自家後院的田地,指著兩座位居遙遠山頭的山寨說,「那兩個村莊種很多罌粟,但都藏在森林裡種。」

種植罌粟在緬甸是非法行為,部分罌粟農基於軍警取締與轉種季節蔬菜的經濟價值不高,進而種植咖啡樹。新鮮未加工的咖啡豆,每公斤的收購價格為7,000緬元(約5美元,依2018年1月匯率),但咖啡豆易因氣候和運輸而腐爛,而鴉片膏容易保存且經濟價值高,因此仍有罌粟農甘冒風險,暗地種植。

「那些村莊的人在森林裡種罌粟,要買鴉片膏的人自然會去山裡找他們,村民不會把鴉片放在家裡,」村民A Cha說。

「他們跟我們村莊一樣,都是混著種,這樣政府的飛機從空中監看也看不出來,」族人A Shei接著補充。而Ya Shei的罌粟,確實生長於玉米、芥菜與番茄藤間,一旁還有大叢的香蕉樹。

聯合國報告的罌粟種植面積統計是根據高解析度衛星圖像(The Very‐High Resolution, VHR),2公尺乘以2公尺的解析度,四波段光譜和50厘米全色波段,依據不同時段拍攝的圖像與罌粟生長期,依歷史資料與經驗,根據圖像的色調、形狀與紋理,判斷罌粟種植的消長。

因軍警查緝而遁入森林的緬甸罌粟種植,會成為衛星觀測的漏洞嗎?曾參與資料使用與分析技術的台灣遙測人員莊國煜表示,透過衛星遙測的光譜分析,單一作物顯示出來的光譜是同一個區段,較容易判讀,辨別混合種植的農作物則難度較高。莊國煜以台灣森林資源調查,衛星四波段光譜均值的物件影像為例,分類圖像上顯示大片的果樹與竹林,和周遭的闊葉林有明顯區隔。

Ya Shei的祖父輩,過去大規模種植罌粟,養活一代代子孫。對Ya Shei來說,滿山遍野的罌粟花田已不復在,現在他的田地每年可收成半公斤鴉片,「軍警會來我們的村子,知道這裡的鴉片是拿來治病,沒有對外販售,就不會抓,」Ya Shei說。

在森林裡藏著罌粟的遠方村落呢?「警察和軍人不會去抓,因為根本沒有車子可以通行的道路。」

那麼,到底是誰買走或使用這些鴉片?

Ya Shei和他的鄰居煉製的鴉片只有自用。鴉片可以作為牲畜的防疫和人的用藥,尤其在交通不便、路況極差的山區,進入市區獲得醫療協助僅能依賴步行,時間達數小時甚至數天,因此鴉片成了治百病的家庭必備藥品。

在景棟從事觀光業的年輕女孩A Feng(化名)回憶童年生活時表示,「我小時候曾經被蜜蜂叮咬,全身發腫,大人餵了我一些鴉片,居然就好了。」在山村養了10條水牛,目前於景棟市區養老的商人Aung Taung(化名)也說,「就算政府免費發放牛隻的防疫針劑,每年我們還是給牛吃一點鴉片,牛才養得肥,不會得病。」

「這些景棟周圍的山村,從小孩、年輕人到老人都在吃鴨霸。而從景棟往大其力路上,有個寨子是『沒有幾個人不吃』的。」Aung Taung點著景棟地圖上的山村,強調廉價毒品的嚴重性。大其力(Tachilek)位於景棟南方車程約3小時,為泰國與緬甸邊境通關的城市。

從事文化工作的U Shen(化名),穿梭於大其力公墓間的「帳棚」。每頂帳棚掀開,數個年輕人已因毒品進入昏厥狀態,U Shen則與尚清醒的吸毒者打招呼問話。墓園與帳棚緊鄰社區和馬路,光天化日下吸毒,已是大其力的常態。「不光這群,還有千千萬萬的吸毒者在後面。公墓這裡的人,可以說是破爛了,無法收拾了,還能勉強工作的吸毒者都在自己家裡,」U Shen說。

豢養豬牛販售到景棟市場的Ya Shei,拉拔大10個孩子,其中8個孩子都在泰國當建築工人。「這裡沒有工作機會給年輕人,而且毒品問題太嚴重了,每戶都有1~2人吸食鴨霸,」Ya Shei說。「就算我們想幫忙他們戒毒,也不知道該怎麼做,非營利組織與政府機構從未來過我們村莊,」A Cha補充。

根據緬甸政府中央藥物濫用管制委員會提出〈2016年緬甸麻醉藥品管制年度報告〉,全國在醫院接受藥物戒毒治療的「2016年新登記」人數為7,700餘人,但這數字並未統計全國的吸毒總人數,也未計算在寺廟與教會戒毒的人數,又或是私人營運的基督教戒毒中心。

一位不願具名的執政黨全民盟人士表示,「景棟從毒品生意中獲益良多。毒品販售者從佤邦購買毒品,再賣給泰國。許多景棟的新房子建設資金,都是轉賣毒品賺到的錢,與當地農作的基礎產業無關。」

曾經歷1970年代、金三角地區毒品產銷極盛時期的商人Aung Taung形容,「那個年代,農民把鴉片擺在路上賣,要多少就買多少,收購者直接用車載走。他們用刀切開鴉片膏來檢查品質;鴉片膏黑色帶金,微青而發亮,聞起來香味撲鼻。」

當年的少數民族武裝組織首領、亦是毒梟的坤沙、羅星漢與彭家聲等人,都走入了歷史的洪流。如今,傭兵組織取代了他們的事業。「現在是傭兵收購鴉片,但只要價格出得高,誰都可以買,」Aung Taung說。

阿卡山村裡的A Shei也說明了景棟地區的傭兵組織屬性。緬語為「Bituset」的傭兵組織,「有些傭兵同時也是鴉片的買家,他們保護罌粟與撣邦,不屬於緬甸國軍,但彼此之間也沒有戰爭;而有些傭兵隸屬政府,像警察一樣。」

「就算山村裡每戶每年生產1~3公斤的鴉片膏,留一些自用、其餘的賣掉,積少成多之下,想買的人還是可以收購到一整車的鴉片,」Aung Taung補充。

總部位於泰國清邁,成立於1997年的「拉祜民族發展組織」(The Lahu National Development Organisation),在2016年提出報告直指,緬甸國軍依賴毒品貿易,以補貼東撣邦不斷擴大的傭兵部隊,來確保傭兵組織對緬軍的忠誠。

「傭兵組織為擁有毒品煉製場的販毒組織,提供安全保障,他們的龐大獲益來自收購農民鴉片膏,再轉售煉製場的過程;傭兵組織同時也自投資煉製場,將毒品運銷至經銷商的過程中,獲得巨大利潤。」

「這些利益不僅補貼了傭兵組織的軍餉開支,也讓傭兵領導人獲得大量個人財富。這是持續效忠緬軍,協助緬軍打擊少數民族武裝組織的重要動機。」

上述觀察來自拉祜民族發展組織的報告,他們在2016年實地採訪東撣邦33個仍種植罌粟的村莊。而拉祜族主要聚居於中國雲南、泰緬寮金三角地區,在緬甸約有25萬人,是撣邦的9個主要少數民族之一。

在東撣邦與緬軍持續對峙的少數民族武裝組織,目前處於停火狀態,但「和平」卻是建立於不斷增加的傭兵組織,以協助緬軍控制當地情勢。該報告統計,傭兵組織從2006年的68支軍隊、約2,300人,增加到2016年的89支軍隊、3,500多人。

但傭兵組織並未自緬甸官方取得任何軍餉,必須自行開源。報告指出,傭兵的資金來源包括向農民收取鴉片稅,為其投資的煉毒場提供保護,同時獲取投資利潤;另外,傭兵組織也對當地緬軍指揮官行賄,以確保法律禁止的販毒行為得以延續。

報告還指出,「每戶的鴉片稅約一個乒乓球大小的鴉片膏(約3萬緬元,折合約22美元)。」而鴉片膏加工後的利潤超過百倍,「每一緬斤(1.65公斤)的鴉片膏約30~60美元,加工淨化後的鴉片每緬斤高達6,000美元。」

位於毒品金三角範圍內的東撣邦,自古延續至今的「馬幫」商隊運輸模式,也參與了毒品鴨霸的流通。報告指出,「在泰國邊境,運輸每包約8萬顆藥丸的鴨霸包,傭兵領導人可收取300美元;而負責運輸毒品的傭兵成員,每人可自每顆鴨霸抽取1~2泰銖的費用,即每運輸一包鴨霸,可獲得2,300~4,600美元的報酬。」這遠超過傭兵成員每月約20美元的微薄工資。

報告裡也揭露了翁山蘇姬所屬的全民盟和緬甸軍方支持的聯邦鞏固與發展黨(Union Solidarity and Development Party,簡稱鞏發黨)的關聯。儘管鞏發黨在2015年的國會改選大敗,但鞏發黨在撣邦的影響力並未減弱,在撣邦地方議會,鞏發黨依舊是第一大黨,翁山蘇姬所屬的全民盟席次僅居第三。

報告也從部分村莊級行政長官觀察,傭兵為了得到鞏發黨對販毒行為的默許,放棄向部分村莊徵收鴉片稅,並視為對行政長官的報酬。傭兵與緬軍間利益共生,讓毒品問題難以根除,傭兵知道若撣邦地方政治改由全民盟為首,他們的軍餉來源──販毒行為將無以為繼,而緬軍則會喪失傭兵的軍事協助,緬軍地方首領亦無從得到賄賂。

自1962年緬甸軍事政變,聚居於緬甸山區邊境、被剝奪自治權的少數民族組織,紛紛武裝與當時的軍政府對抗。為控制緬甸輻員廣闊的山區,該報告指出,只要緬軍與少數民族武裝組織的衝突沒有解決,緬軍永遠不會打擊傭兵的販毒行為。在東撣邦停火但持續對峙的情勢下,傭兵是緬軍的戰略盟友,而戰略比向毒品宣戰更為重要。

景棟市區的少數民族老師A Du(化名)憂心地說,「這個地區有95%以上的人吸食毒品。每個山村裡都有人使用鴨霸,鴨霸很便宜,就如鴨霸的字義──『瘋藥』,人們吸毒後會發瘋。即使他們停止吸毒,大腦也不能像以前那樣運轉。」

泰緬邊境城市大其力,街頭滿布醒目的反毒標語與戒毒資訊;位於東方的中緬邊境佤邦自治區與撣邦第四特區,皆大力宣傳反毒,也接受聯合國協助推動罌粟替代種植。 相較之下,景棟為緬甸政府所控制,但位處地方武裝組織、傭兵與緬甸國軍三方勢力交集的敏感地理位置,毒品與反毒議題顯得敏感而少有討論。

不願具名的全民盟人士表示,「不論是佤邦,還是緬甸政府的控制區域,政府的毒品防制機構都公開燒毀毒品,以示反毒。但毒品問題依舊嚴重,或許是因為被製造出來的毒品,比他們燒掉的還多。」

「民眾之所以對打擊毒品議題不感興趣,原因包括政府也在毒品產業中受益,執法人員對法令視而不見,」他也說明了毒品問題在景棟噤聲的理由。

「現在翁山蘇姬開始關注毒品問題,他們承諾消滅貪腐,打擊毒品。這個工作很困難,但還是可以做到。」身為執政黨的成員,他對緬甸政府打擊毒品,仍舊保持希望。

成立於2004年的「瑪孔地方發展組織」(Mawk Kon Local Development Organization),以協助景棟地區青少年自我發展與提升生存技能為目標,並兼顧保存當地少數民族文化;他們透過流利的少數民族語言、對當地文化的瞭解與村民信任,積極推動山村的反毒工作,而這些優勢皆是以緬族為主的政府人員所不擅長。

瑪孔發展組織的緬文「Mawk Kon」,就是為櫻花之意,是撣邦的代表花卉。

創辦人之一Ng Voe Phatt認為,毒品氾濫的原因包括:當地村民與青少年的農閒時間過長、欠缺反毒教育,廉價毒品易於取得,以及當地人不瞭解毒品問題的嚴重性。因此,著眼於景棟的壯麗山色、鄰近泰國與中國的地利之便,該組織與當地導遊規劃少數民族村落的生態旅遊,帶領外國觀光客認識景棟多元的傳統民族文化與手工藝。

「此計畫可以改善山村的生活狀況,提升村民生活技能,並兼顧保存傳統文化,這樣村民就沒有多餘的空閒去吸毒,」Ng Voe Phatt說。「但前提是政府必須許可外國觀光客能在山村過夜。」景棟座落在山巒起伏的東撣邦,前往大部分的山村都必須花費數日才能抵達,而當地緊繃不穩定的軍事情勢,目前政府僅允許外國遊客單日來回的行程。

傈僳族A Ku(化名)是6個孩子的父親,4歲的么女睜著圓亮眼睛,依偎在父親懷裡。「吸毒者自己也會害怕為家庭帶來麻煩,而他們的家庭更因為恥辱而不願意討論。有些吸毒者向父母要錢買毒不成,而殺害父母,或互相殘殺,」A Ku說。

「村民們很害怕吸毒者,因為擔憂自己的安全而不敢與他們交談,但只有政府才能解決毒品問題。」「你看看這些孩子,如果沒有解決這些問題,就會危害到每個人的生命,」他撫著女兒的頭髮說。

被問及對翁山蘇姬與執政黨有何期待,「我想問問全民盟,要如何保護人民不受毒品侵害,」A Ku垂目憂傷地說,毒品問題永遠不會解決。

冬季的景棟,綿綿細雨不斷。正值罌粟花期,遙遠的山頭,紅色、白色、粉色、紫色的罌粟花搖曳綻放,而景棟的著名景點「老梅」(Loimwe),開了滿山頭的櫻花,雨水打落的殘花遍地而淒美,吸引大批觀光客駐足流連。

獨特的地理位置、罌粟種植傳統、毒品問題、軍事勢力對峙,以及新興的觀光產業,景棟成了緬甸的縮影:傳統與現代,對翁山蘇姬政府的期待與失落,以及在各方武裝組織軍事角力下,舊軍政府陰影依舊盤旋在小鎮景棟與緬甸的天空。

而拉祜民族發展組織總監Japhet Jagui表示,「清除軍隊參與毒品貿易的狀況,透過政治途徑解決民族衝突,才是解決緬甸毒品問題的優先方案。」「唯有民主運作機制正常,民眾投票選出地方領導者,而非槍桿子統治,才有可能落實毒品管制。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。