精選書摘

本文為《尼泊爾:不平衡的邊界》部分章節書摘,經時報出版授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯改寫。

2020年6月,卡拉帕尼發生領土爭議,印度責怪尼泊爾引起局勢緊張,這時候的尼泊爾開始敢於為自己發聲,與中國的關係也日漸加深。但在種種指控與政治上的裝腔作勢之外,這反映了一個新的現實:南亞的權力局勢已經在重構,為中國騰出了空間。

尼泊爾轉而求諸北方並非一夕之間發生的事。尼泊爾與中國的連結有著奠基於佛教的深厚歷史淵源,可追溯至西元紀年早期。印度在2015年對尼泊爾展開非正式的封鎖,給了尼泊爾與印度分道揚鑣的動力,但尼泊爾早就渴望與北京深化關係,以反制印度具有壓迫感的親近。在中國對南亞和全球不斷漲大的野心之下,尼泊爾如今有了一個新的重要雙邊夥伴──而尼泊爾人正在靠著中國的幫助打造通往現代性的路,不只在偏遠的邊界是如此,在城市裡亦然。

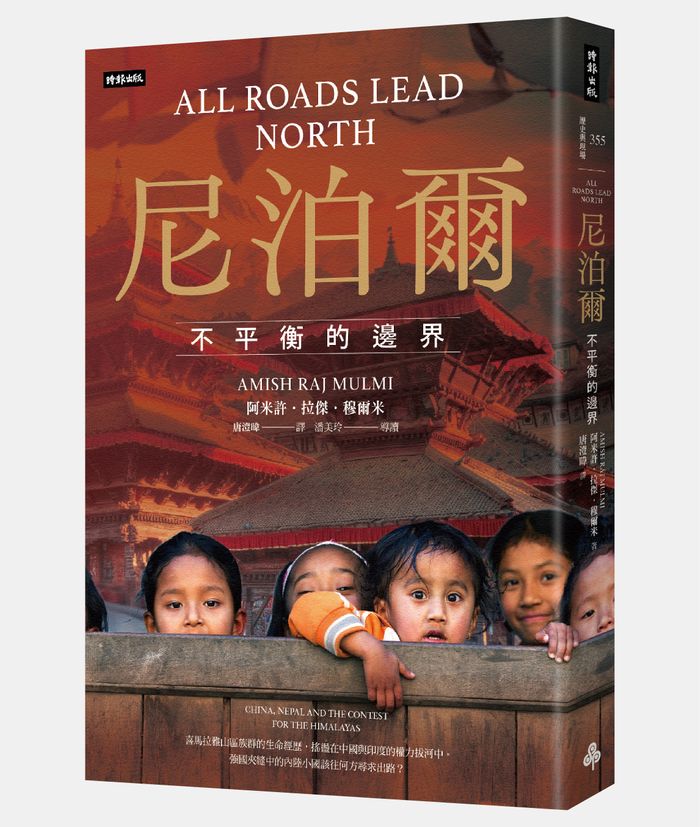

尼泊爾政治分析家阿米許.拉傑.穆爾米(Amish Raj Mulmi)檢視了一段段將中尼邊界兩側高山族群緊繫在一起的歷史,透過尼泊爾平民、流亡藏人、跨喜馬拉雅商人到失敗的政變領袖的故事,細膩呈現出兩個鄰近強國夾縫中的尼泊爾。

又名桑戴(San-Dai)的拉米什.畢許沃卡瑪(Ramesh Bishwokarma)晚上多半都在廚房。他那間川菜館「新重慶味」,後場的混亂還帶了點管弦樂的質地;地板滑溜溜,空氣中充斥著陣陣竹葉花椒味。桑戴把薄薯片和豆瓣魚的作法傳授給他的兩個副主廚──其中一個是他哥哥。同時,他正忙著把辣子雞的味道弄對;辣子雞就是嫩炒雞丁底下鋪一層竹葉花椒和乾辣椒,並用蔥來點綴。他太太和父親幫客人點菜。用過的盤子堆在角落。一個爐上,蒸飯的水沒在滾;火太弱了。桑戴對著小弟大喊,叫他換瓦斯桶。「不是叫你早上就弄嗎?」接著他走進一個包廂,裡面有6名來自北京的旅行者正在吃涼拌麻辣牛肉片。他用流利的漢語跟他們說話,問他們怎麼知道這地方的(「聽來過的朋友說的」和「百度」),以及他們打算在尼泊爾待多久(「一個月」)。「你沒去過中國,怎麼學會做川菜的?」有個人問。桑戴一臉得意。因為那確實是個好問題:一個從沒去過中國的尼泊爾廚師,怎麼會講得一口好漢語,還在加德滿都做出道地的川菜?

某個冬天下午,我到了新重慶味,找到了手上還握著剁肉刀的桑戴和他哥哥。要走進窄巷經過地上擺的3、4根竹竿,才會抵達這間眨個眼就晃過的餐館。宣傳這間餐廳的唯一招牌,現在藏在眾多閃閃發光宣傳著中藥店、餐廳、旅館、手工藝、珠寶、運動服和中國茶的霓虹招牌之間。塔美爾處處景觀怡人,是一個充斥著現場音樂酒吧、號稱設施最佳費用最低的飯店、叫賣著全球美食的餐廳以及登山裝備店的觀光區。但字體平整、色彩明亮且花樣驚奇的漢字招牌顯得特別醒目。霓虹燈招牌在冬夜薄霧降臨加德滿都觀光區時紛紛點亮,各種紅色、紫色、黃色的螢光形影在那跳動著,在那閃閃發光,簡直有種電馭叛客般的氣息。

在桑戴的餐廳,鋅板搭的棚子幾天前下過雨後已經開始漏水,他現在要把塑膠布綁在竹竿上蓋在棚子上面。他到這邊來,又在跟他哥哥傳授竹竿的砍法。當剁肉刀用力砍下時──欸,他是不是用廚房剁肉的那把?──竹竿精準地斷開了。剁肉刀又一刀下去,竹竿再度分家。桑戴是一名傑出的廚師,能讓美食家心悅誠服,但那天我才理解到他所說的「意外成為廚師」有什麼含意。桑戴出身加德滿都西邊5小時車程的廓爾喀縣某村莊,2007年在塔美爾一間餐廳找到洗盤子工作時,還正在攻讀教育學士學位,並同時學日文。當時尼泊爾的中國觀光熱正要開始。

接著中國人就來了。

如今中國送往國外的旅客是世界最多,而中國觀光客一直都是最龐大的消費群體。理所當然地,尼泊爾一直都想分一杯羹。2002年,它成為第一個經中國簽定為「出境旅遊目的地」(approved destination status)的南亞國家,從此中國國民可以組團前往該國旅遊。但尼泊爾內戰戰況加劇以及2006年的人民革命都嚴重影響了生意,一直要到2008至2009年,造訪的中國觀光客才開始增加。2015年的地震再次摧毀了產業,尼泊爾於是決定對中國觀光客提供入境免簽,來幫助這個產業項目止跌回升。

今日,尼泊爾觀光業已重新定位,改以中國觀光客為目標導向。況且為何不呢?2009至2019年間,中國入境者從32,272人增加到169,543人,激增至5倍以上。甚至連2019年11月觀光客入境下滑了17.5%──自從2001年以來最糟的單月跌幅──的時候,中國的入境人數還是增加了18.25%。尼泊爾本來還預計在「2020造訪尼泊爾年」(Visit Nepal Year)期間會有大約50萬中國觀光客,但新冠肺炎讓一切付諸東流。

中國旅客給尼泊爾觀光業帶來的改變,規模始終都十分龐大。但那只是全貌的一個部分。隨著兩國關係變得更加友好,且中國更肯定了與尼泊爾的夥伴關係,尼泊爾一般民眾便開始相信,中國有著改變自己國家的潛力。長久以來困在尼泊爾「發展」(bikas)夢想中的中國,一口氣在普通尼泊爾百姓面前成為了眾多事物的代表。它的消費者和工業產品不再遭到嘲笑;它也不再是很久以前的那個封閉的共產主義國家。相反地,這是一個有著萬貫家財,來購物、消費和旅遊的中國。而像桑戴這樣的尼泊爾創業者,就會想要在那邊撈點好處。

他的故事,以及他那一類人的故事,講的是歷史上大部分時候都不存在於尼中之間的機運、轉型,以及一種文化的加乘效果。而且這些往來可不像北京與加德滿都當權派的那種互動,它們不會迴避公眾目光,而會在尼泊爾創造一種對中國的新展望。

桑戴在2009年前後的某一刻,開始在重慶人王楚偉(音譯)經營的餐廳裡洗盤子。沒過幾天,他就在切菜跟學漢語了。「王老闆教了我幾個詞,我教他一些英語,」桑戴回憶道。他還是不會讀中文,但他講得很流利,會和他所有的中國客人用漢語對話(另一頭就跟他太太練習起來)。這約莫發生在中國旅客開始組團來到尼泊爾的時候。尼泊爾觀光業曾有過團體旅遊──大部分印度觀光客都是組團來尼泊爾旅行,通常是來朝聖──但沒到這麼大規模。更重要的是,這回人們有意願花錢。少數像王老闆這樣的中國創業者已經搶得先機,此時便輪到桑戴來為自己發掘潛力。

入行一年後,王老闆生病了,想要關店。桑戴問他能不能繼續開。「有個客人點了酸菜魚──要怎麼煮我沒那麼有把握。但我[煮的時候]一直嚐菜,加我覺得應該要加的那些調味料。那是我上的第一道中國菜。」這第一天上工,他給了王老闆42,000尼泊爾盧比的收益。做小生意的關鍵在信賴和善意,而王老闆現在已經信得過桑戴,可以讓他來掌管餐廳。他接著要王老闆多教他幾道川菜。「他教了我3年。我記下了他以前遵照的作法,然後根據我的口味來改善。最後,當他覺得我已經學成,就跟我說現在我可以自己開餐廳了。他在我對吃一竅不通的時候教導了我,我現在能自稱廚師都是因為他。他把我當兒子對待。」他於2011年自立門戶,就是用王老闆的老家將餐廳命名為「新重慶味」。

砍完竹竿後,桑戴和我走去馬路對面另一間川菜館「嘉麟閣」(Jialin Pavilion)。我想要和這位跟先生一起經營餐館的唐仙(音譯)聊聊,桑戴跟這對夫妻很熟且會說漢語,就充當我的翻譯。嘉麟閣這對夫妻2013年從山東來到加德滿都,起因是有朋友跟他們說「加德滿都是個沒多大問題的好地方」。然後出乎意料地,他們就在外國開了間新餐館。

嘉麟閣的裝潢擺飾和新重慶味有著明顯差異。嘉麟閣感覺像是一間餐廳──有桌布、餐巾、醬料罐、酒櫃,甚至還有裝活魚的水箱。這裡的桌布還有透明塑膠墊護著,筷子整齊地擺在筷架上。桑戴的餐廳,則是貼著仿造皮的長凳和空桌面構成了座位區,而吧檯的架子上幾乎是空的。嘉麟閣的天花板掛著紅燈籠,桑戴正在把他們護貝的菜單拍起來。「我也該弄個這樣的菜單,」他說。

桑戴可以說是半熟創業者。他有烹飪技術,但光靠這沒辦法開餐廳。多年來,他都試著要增進這部分的技藝。他很著迷於擺盤;他會仔細把盤子上沾到的東西擦乾淨,如果哪個服務生漏了這類細節,他會神經斷線。他十分關注其他餐廳做了什麼他沒做的事。他用小本經營自家店面的方式經營餐廳,並盡可能用他有的本事改善客人體驗。對他來說,餐廳不是一項投資。那是他的人生。

對尼泊爾創業者來說,這場競爭可能會敲響喪鐘。桑戴實在太了解那種情況。

幾年前,新重慶味還位在塔美爾的首要地段:就在街邊的一樓鐵門店面,對面是一間絡繹不絕的旅館。生意很好,但桑戴的房東想把這地方用桑戴給的兩倍租金出租給一間中資餐廳。「我的廚房發生過一次電器火災,所以房東已經在找理由把我踢出去了。我簽的租約還剩一年,但房東停了我的水電。最後我離開了,但走之前我先讓他上了法院,」桑戴跟我說。但很可惜,法院判房東勝訴。

這判決讓桑戴難以釋懷,但他也無力回天。在塔美爾很常聽到,能給出高上許多租金的中國企業,取代了規模較小的尼泊爾企業主。這樣的焦慮創造了中尼企業間「打從根本不平等」的關係:

「中國人起頭資本就比較多,靠那取得了比較好的招牌和行銷。在尼泊爾人的整體觀感方面,不論是出於不知情還是有本事撒錢,總之中國投資人就是願意支付高過頭的租金來租用商務空間。他們買東西可以買更大量,帶給他們更有優勢的利率。他們可以搶先購買貨品而平安度過商業枯水期,讓他們比尼泊爾同行更有市場靈活度。」

中國創業者對上尼泊爾同行也有文化和語言上的優勢;當中國遊客造訪時,誰能比中國在地人士更能幫他們談車資、旅館、飯錢和手工藝品價格?

很久以前,塔美爾是西方世界探求者的前哨站:「它不是設計給尼泊爾人的地方,對那時的尼泊爾人來說不是」。造訪塔美爾的尼泊爾人屬於都會、高收入的那一類人。塔美爾從最初起源的塔巴西(Thabahi,一間11世紀的內瓦爾佛寺所在的地點)開始算起,已經經歷了好幾波轉型。所以隨中國人抵達而出現改變,也不是什麼新鮮事。但有個地方不一樣。中國創業者專做中國訪客生意,好比說我拜訪的中藥房就是這樣,在這個訪客來自全世界的觀光區可說排外到了不尋常的地步。「過去,塔美爾始終適應著一波又一波的發展演變。問題在於,中國熱潮的規模對塔美爾這樣偏小的地方來說會不會太大了,」過去記錄下這觀光區歷史的尼泊爾作家拉比.塔帕(Rabi Thapa)跟我說。

在沒面對過觀光方面政治影響的尼泊爾,當地企業經營者不得不承認,沒有中國人的話,他們的生意會面臨重大損失。儘管尼泊爾拚命要增加訪國觀光客人數,但在同時,每日平均花費還是在下降。2014年,每名遊客平均每天在該國花費48美元。2015年,儘管發生了地震,花費還是增加到68美元,但2016和2017年分別掉到了53與54美元。2018年則是44美元,是7年來的低點。觀光業者主張,除了尼泊爾的確吸引到低消費旅客之外,觀光客在該國停留的日數也變短,而且沒有足夠的花錢管道。因此,中國人對商業來說就是有那麼重要無比。中國觀光客已經是世界上最高額的花費者,平均每趟出國旅遊都花了大約1,000美元。

前往尼泊爾的中國觀光客所造成的轉變,不論好壞都是在新冠肺炎疫情期間最明顯。2月的觀光客入境掉了21%,甚至在全國封鎖造成國際航班徹底停班之前就發生了。大部分的旅館已經先出現了50%的住房率下滑,而一般生意大受打擊。平常2月會有6成生意來自中國觀光客的博卡拉和薩烏拉哈(Sauraha),觀光區也徹底關門了。2020年6月,世界銀行估計,這一項目的損失讓尼泊爾國內生產毛額至少付出4,600億美元的代價,有23萬份工作岌岌可危,還有超過2,600間健行旅遊社關門大吉。隨著新冠肺炎案例增加,歡迎新觀光客的決策持續延後,而到了11月中,儘管已開始迎接那些遵從健康指引的觀光客前來,但人數還是令人失望。2020年只有230,085名觀光客,創下了1986年以來的最差觀光人數──比暴動期間和地震後都差,而且和2019年的120萬人次相比,連五分之一都不到。

2020年3月初的一個晚上,我在塔美爾吃晚餐。桑戴的餐廳關了,其他幾間餐館、旅館和商店也是。「中國城」整個像是荒廢了似的。沒有霓虹燈閃現著漢字。沒有中國訪客成群結隊走過街道,拿起可以帶回去賣的手機和直播設備。店鋪的鐵門拉了下來。這種無聲無息有些詭異,甚至可以說恐怖,因為塔美爾的夜晚從不寧靜。那感覺就像是回到了暴動年代,當時不論是觀光客,還是希望,都供不應求。

今日,中國擁有全世界最多的佛教徒,有將近五分之一的人口宣稱信奉該宗教。在2019年造訪尼泊爾的17萬中國旅者中,有21,269人造訪了佛陀誕生的藍毗尼。儘管這些人並非全都信教,但有一股中國國民造訪尼泊爾佛教重鎮的趨勢正在浮現。從2013年就開始帶中國觀光客的導遊巴拉藍.阿迪卡里(Balaram Adhikari),跟我說了中國旅者走訪的佛教路線。除了藍毗尼和加德滿都出名的斯瓦揚布及滿願塔舍利塔,谷地外那間有菩薩犧牲自己來餵老虎母子的南無佛陀寺(Namo Buddha monastery)也是一個受歡迎的目的地;另一個則是帕賓洞(Pharping cave),蓮花生就是在此沉思(中國演員李連杰2017年也造訪過此地);還有科唐(Khotang)的哈雷希.馬哈德夫洞(Halesi Mahadev caves),這也是個和蓮花生有關的地方。「宗教旅遊套餐是旅行社設計的。來尼泊爾的中國人有愈來愈多是來學瑜伽和冥想的,」阿迪卡里說。「中國旅人認為尼泊爾美麗又神祕,人民又幸福。」這樣的觀感是奠基在2013年的中國電影《等風來》之上,這部宛如描述成年禮的電影就是在加德滿都、博卡拉和奇特萬拍攝的(因此讓前往博卡拉的中國旅者對飛行傘充滿興趣,就像片中主角那樣)。

這一類宗教旅遊的成長,符合北京企圖促成的、基於共同文化遺產的民間交流途徑。佛教只是北京軟實力焦點的其中一項工具,同時北京也試圖讓該宗教脫離達賴喇嘛所領導的西藏分支。目前預計未來將有兩位達賴喇嘛──中國批准的那個,還有流亡藏人選的那個──而北京會替自己的人選尋求尼泊爾等國的支持,或許讓這種支持像「一個中國」聲明那樣,成為兩國共同聲明中不可分割的一部分。

爭取佛教的地緣政治角力在2011年達到巔峰,當時中國天外飛來一筆地提案要在藍毗尼投資30億美元。這個計畫是起源可疑的非政府組織「亞太交流與合作基金會」在腦力激盪下的成果,據說該會背後有中國政府在支持。這個計畫在尼泊爾一直受到政界高度關注,後來據說是印度對這個靠近自己邊界的中國計畫表達不悅,它才突然收手。不管怎樣,藍毗尼都會一直保持重要性。就如中國共產黨官方報紙《人民日報》的資深編輯所寫的:

「藍毗尼,除了是宗教之地,也是政治之地。它可以提供重要的線索,來讓我們認識當今亞洲⋯⋯那是否意味著,如果中國和印度透過尼泊爾連結起來,這兩個古老文明將會在佛陀誕生之地握手言和?」

然而,佛教的地緣政治用途,只是全貌的一部分。近年,隨著中國的野心暴增,它想要(以及需要)別人聽見它的故事的欲望,也跟著暴漲。為此,它的外交行動始終專注的一條管道就是,在以當下商機為基礎的同時,也以歷史遺產為基礎,來擴大與他國的民間接觸,就像在尼泊爾那樣。習近平自己就在他的對頁版社論中寫到:

「雙方要促進教育、青年、旅遊等領域交流合作⋯⋯中方將為尼泊爾優秀青年提供更多政府獎學金,培養更多尼方建設需要的人才。歡迎更多尼泊爾青年學生來華留學深造。」

最讓人能明顯看出新重點聚焦於結交尼泊爾年輕人的,就是中國各大學和孔子學院這一類文化機構所發出的政府或私人獎學金,以及透過語言訓練而和尼泊爾人增加的互動。如今有愈來愈多尼泊爾人在中國念書。這和南亞其他地方情況一致:前往中國的南亞學生人數,從2011至2012年的15,395人,增加到2016至2017年的37,592人,其中送出最多學生的南亞國家是巴基斯坦。「中國現在收的南亞學生和印度相比,已經差不多一樣多了。」儘管印度仍然是尼泊爾人最主要的一個留學目標,但有超過3,000名尼泊爾人獲得了中國的獎學金,而且至少有6,400名尼泊爾人正在中國念書。

「我去中國念書那時候[2018年],都沒聽說有誰在那裡念過書。但現在,我放假回尼泊爾,很多人都在問我中國那邊的申請流程和獎學金,」北京大學一位博士生希德哈薩.馬伊納利(Siddhartha Mainali)這麼跟我說。有天晚上我們人在加德滿都眾多餐館中的一間,同座還有另外兩個也是在北京大學的尼泊爾人──安尼卡(Aneka)和勞那布(Raunab):

「十年前,很少看到尼泊爾人在中國念醫學和工程以外的東西。就連現在都滿少的,但其他類別的人數在增加。北京大學以外的大學也有一樣的趨勢。有愈來愈多課程是用英語教授,而人們開始發現中國也有世界等級的學校機構。中國大使館會不時舉行[推廣]活動。」

此外,現在也有一個焦點是擴大中文培訓計畫,要不就透過孔子學院,要不就透過尼泊爾各地的其他語言機構。好幾間尼泊爾私校──根據《尼泊爾記錄》(Record Nepal)的一份報告,至少80到85間學校──現在有提供中文必修課,教師則由中國大使館出錢。中國外交部長王毅於2019年9月造訪尼泊爾時,交換了一份備忘錄,旨在擴大「志願中文教師計畫」。國家廣播電台「中國國際廣播電台」的尼泊爾語服務,會定期播送漢語課。

儘管中國政府出資的課程和一般尼泊爾學生在中國大學修課還是有所不同,但兩者都促成了尼泊爾人對中國的觀感。「中國的軟實力在尼泊爾有沒有生效,現在要判定還太早,但從我從非洲學生那邊聽來的說法,有許多身居決策職位的人都在中國留學過,」馬伊納利說。

提供獎學金給外籍生是一個全球強國都很熟悉的軟實力方法,從英國帝國主義老字號招牌打造的塞西爾.羅茲(Cecil Rhodes)獎學金,到美國的傅爾布萊特計畫(Fulbright programme)都是這種。在中國,偏好收一帶一路國家學生的情況很明顯。外國學生的人數在2004至2016年間成長為4倍,同期間來自一帶一路國家的則是成長為8倍。到了2016年時,中國政府獎學金的61%都給了來自一帶一路國家的學生,其中每年有10,000份獎學金是專門保留給這類學生的。這種人數增加,理所當然會強化雙方關係並使學生熟悉中國治理制度及價值體系,但此外還有另一個目標,就是打消深植人心的「對中國政治體制的西方偏見」。「⋯⋯外界對中國的看法能輕易受西方負面報導影響,這類報導過度強調中國的弱項,並誇大中國身為區域威脅的可能。國際學生可藉由在中國求學,而更清楚瞭解中國政治體制、文化、經濟模式與價值等等,並擔任中國和其母國之間的橋梁,提供母國同胞一個新管道,來認識中國的真正面貌。」

中國必定想要全世界承認它的地位和論點,這可以從它對佛教的政治地緣主張中看出。尼泊爾與中國來往的歷史是從西藏開始,但在21世紀的頭十年,情況已不再如此。這時候的情況是,隨著兩國愈來愈貼近,他們的人民也愈來愈緊密。從跨邊界貿易和從中國需求得利,一直到轉變企業技術方針,再到迎合中國旅客的文化前哨基地,又或者就只是利用新出現的雙邊友好來進口更多消費品──有愈來愈多的尼泊爾人如今運用各式各樣的方式開始和中國打起交道。同樣地,雖然在習慣靠規模化生產來運作的中國公司眼裡,尼泊爾可能不算什麼大市場,但中國創業者以及背後有國家支持的企業,卻已經靠著尼泊爾市場內的幾種商機獲利,儘管其中一些創業者或企業是以來到尼泊爾的中國人以及中國進行的計畫為目標。

這類商業和社會來往在做的,就是讓敘事遠離權力高層,並讓它扎根於日常對話中。雖然尼泊爾人對中國的普遍觀感,是一個曾經在需要時幫過尼泊爾的鄰居,但只要更多尼泊爾人在中國念書,或者更多尼泊爾人賣東西給中國人,又或者如果中國人給尼泊爾企業主帶來嚴酷競爭的話,這種單一的觀點就會改變。過去的事情到了以後還是很重要,但今後會形塑未來的,卻不一定是過去。

無論如何,尼泊爾當下靠著眾多不同方法獲益。我們已經看到了中國投資是怎麼形塑尼泊爾對於基礎設施和工業的態度,以及尼泊爾的生意人和創業者是怎麼準備好供應中國市場或訪客。在喜馬拉雅一帶,中國推動發展會向尼泊爾群體呈現一個尼泊爾國家制度外的其他選擇。在城市裡,新的互動正在重塑都會尼泊爾人對中國人的觀感。而在尼泊爾的村落裡,生計仰賴中國的需求,即便獲利最豐的還是出口冬蟲夏草和菩提子這類天然產品的中間人和大農場主。隨著尼泊爾愈來愈與北京的世界觀難分難解,其他好幾個領域也將開放並提供大量商機。加德滿都在出口標準方面拚命追趕,減低貿易障礙,轉型數位經濟,並於美中競爭期間尋找自己在全球情勢中的位置(同時應付兩邊鄰居的顧慮),但除此之外,也有著被中國的規模壓過去的風險,而當地觀光業的創業者早已深深嗅到了這種氣息。如果中國把尼泊爾視為追求印度北方人口稠密市場的一個中繼國,那麼這一點就格外重要;如果尼泊爾將成為一個生產線中間的國家,那它能指望得到什麼回報?

在過往歷史中,中國一直是尼泊爾想像的一部分,一個不僅止於現實的不定形想法,比較像一張用來對付印度的「牌」而不像真正的幫手。只有在21世紀時,中國對尼泊爾而言才「成真」。隨著中國經濟潛力增長,它的野心也跟著膨脹──而這野心也涵蓋起尼泊爾。中國的世界強權地位意味著,它對於世界將來會怎麼樣,以及當下中國體制將要怎麼讓這樣的世界成真,都有自己的看法。自從中國把跟尼泊爾之間順利的邊界劃分當作反擊印度挑戰的時候開始,以及認為廢止尼泊爾─西藏條約是中國西藏主權計畫不可或缺之事的那時候開始,中國對尼泊爾的期待也已改變。

在今日的尼泊爾,中國可說面貌多樣。它是超級強權、樂善好施的援助者、需要時給予幫助的朋友、不可或缺的供應者、要求很多的鄰居、大哥、競爭者、發展與成長的模範,以及一種已開發未來的前景。中國正以前所未有的方式改變著區域和全球動態,而且沒有哪個南亞國家比尼泊爾更清楚明白見證了中國的能耐和極限。隨著中國在世界舞台上表明態度,尼泊爾也想要搭上順風車。雙方關係從來沒有像當前這麼好,但這些關係開展的過程中,需要維繫、培育以及開發。尼泊爾為了自己的利益而該這麼做,而且一定要以一種承認自身志願的方式來做。

在木斯塘的科拉拉,我曾對中國領土側正在興建的移民海關大樓驚嘆不已。在那片掃著狂風的16,000英尺(譯註:約4,877公尺)寒冷高原上,不用太多想像,就能理解尼泊爾人為什麼會振奮地把中國當做超級強國,和他們心中印度那種事事干預又冷漠無情的印象有著強烈對比。在利米,整個村莊都仰賴中國的善意,且依賴中國貨來維持生計。在拉蘇瓦,當地人敬畏著中國人不屈不撓的建設力。在觀光區塔美爾,創業者抱怨中國投資流入,然而他們的生意卻維繫於中國人的前來。在博卡拉,我見到了活在憤怒中的藏人,一方面氣尼泊爾拚了老命在討好中國,也氣中國連出了邊界都還在驅趕他們。在堤馬爾,一個村莊因為中國消費能力而改變。而在帕丹,我遇見了一些學生,他們的看法會塑造中國在尼泊爾的未來。

通往北方的路已經築好了;現在就輪到尼泊爾人來決定這趟行程會有多順。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。