談到人工智慧(AI)對人類的影響,我們常將眼光投向科技巨頭,期待他們指點未來方向,更急著拿到一張「人類職業消失清單」,好讓自己安心,或死心。

2017年,創新工場董事長李開復在《人工智慧來了》書中斷言,絕大多數口譯工作日後將被機器取代或部分取代;百度公司創辦人李彥宏也在《智能革命》書中表示,現場同步口譯是單一技能,等到語音辨識技術所仰賴的「麥克風陣列」發展成熟,機器翻譯就會取代真人翻譯。

實際上,到了2024年的今天,語音辨識技術已更上一層樓,真人口譯員仍在大小場合扮演重要角色,包括剛於4月落幕的「消除一切形式種族歧視國際公約(ICERD)首次國家報告國際審查會議」。究竟是機器取代人類的時機未到,或是這類預言原本就隱含誤解?

近年來,隨著科技突飛猛進,出道逾25年的中英口譯員徐子超深深感受到時代變遷的壓力。

在COVID-19疫情期間,徐子超翻譯了許多線上會議,有次遇到一位口音濃厚的講者,正當他使出各種口譯技巧奮戰之際,他赫然發現會議平台有自動字幕的功能,可以透過語音辨識技術來生成即時字幕,甚至還專門設有「印度英語」的選項:

「我那場會,基本上就是看著那個字幕,在視譯的輔助下完成口譯。資深口譯員不見得會使用這些工具,可能就要用經驗去硬拚。如果是以前,這個經驗造成的差距很巨大,但現在可能一個剛畢業的(口譯員)跟我,我沒有那個優勢了。如果我不會用這些工具的話,我的表現可能還比對方來得差。」

那一次的經驗讓徐子超很震撼,加上科技仍不斷進步,潛力看似無窮無盡,儘管他在口譯界仍相當活躍,也不禁擔憂起自己打磨數十年的功夫,將來會不會變得全無用武之地?

「我不覺得懂得辨識就可以產出,只是在(口譯員)聽的時候可以幫得上忙,」被問及語音辨識技術是否帶來危機感,資歷14年的口譯員黃致潔毫不猶豫地回應,「還有轉換的功夫跟產出的功夫啊!」

黃致潔畢業於台灣師範大學翻譯研究所,曾獲第一屆海峽兩岸口譯大賽冠軍,至今擁有逾1,000場中英口譯經驗。她進一步解釋,「口譯牽涉到的步驟有好幾個,第一個要先聆聽,要能夠聽懂,再來是消化和重組資訊,最後還有產出。產出無法假他人之手,一定還是用自己的方式,而且產出品質要讓聽眾聽得舒服、流暢。」

她指出,紀錄片提案大會的重頭戲是Q&A階段,由導演回應投資方的提問,「那個互動是非常、非常快速的你來我往,像在打乒乓球一樣⋯⋯他們的問題跟答案,對彼此最後會做的決定都非常關鍵。」她認為,現階段若用語音辨識技術和AI翻譯軟體把演講內容轉換成字幕,用投影的方式讓觀眾閱讀,字幕會不停變化、修正,使用者體驗並不理想;另一方面,唯有真正領會問答的內涵,才能精準跟上這樣的互動,目前看起來,真人口譯員在這方面仍占上風。

換言之,溝通是人與人之間立即的理解、回饋與調整,動態的特性造就了真人口譯員的優勢。台灣大學翻譯碩士學位學程兼任講師郭恬君更表示,在雙方密切討論的情境裡,口譯員其實也是參與溝通的角色:

「他們的討論會因為你的翻譯、會因為對於前面訊息的理解而不斷地推演發展。在這種場合裡面,我必須花很多的力氣,不僅僅是去聽懂字詞,也要感受講者想要溝通的訊息、想要傳達的意涵是什麼。」

郭恬君自2011年開始擔任中英口譯員,精於揣摩講者的語調及前後文的脈絡。相較之下,她觀察到AI翻譯的強項是逐字對應,能夠輕易翻出日常生活中罕見的詞彙,卻不一定能推敲講者的弦外之音:「為什麼要用這個方式去講述這件事情,背後的出發點是什麼?他的觀點是什麼?切入的角度是什麼?」

而分析文本、產出譯文時,豐富的背景知識同樣是必備的元素。以佛教領域為例,若未融會貫通跨宗派的佛學義理與歷史,便很難翻譯講者信手拈來的佛門偈語和各種專門用語,像是「法本法無法,無法法亦法」,以及「禪定」、「頂禮」、「苦海無邊」、「轉法輪」、「六度波羅蜜」等等。有時候,甚至連簡單的字都蘊藏變幻無窮的意涵:

「佛教常常講到一個『心』字,講的可以是心、意、識、佛性,念頭等。這些都代表『心』。」從事佛教口筆譯約30年的釋妙光說,「如果是起心動念,心就是“thought”;如果是從唯識學的角度,心是“consciousness”,意思是最主體,一種生命存在的方法。如果是柔軟的慈悲心,可以譯為“heart”,就像英文常說“I hope you find the heart to forgive me”(希望你能夠原諒我)。」

釋妙光是佛光山人間佛教研究院副院長(下稱妙光法師),17歲開始從事大量佛教典籍的筆譯,22歲起為佛光山創辦人星雲法師擔任中英口譯員,時常隨他到世界各地弘法,至2023年星雲法師圓寂時共24年。雖未受過系統化的口譯訓練,但她在實務經驗中累積深厚功力,在口譯界相當知名,已數度擔任佛光山佛教口譯工作坊講師,與來自各國的學員交流。

談及AI潮流,妙光法師認為人有情感需求,真人口譯員永遠有一席之地。她解釋,佛教場域有4種語言模式:入世事業、佛學課程、宗教行事、釋疑解惑。不同場合有不同的說話方式,口譯員會跟著轉換;如果是傳授知識,表達務必精準,但如果是出席婚喪喜慶或開示有煩惱的信眾,翻譯要有溫度,「今天是機器在跟你開示,或者是法師在跟你開示,喜歡哪一種?」

另外,比起字義,口譯更大的挑戰是傳遞心意。為了達成這個任務,口譯員經常要臨機應變。妙光法師回憶說,2012年,星雲法師拜會馬來西亞首相納吉(Najib Razak)時,贈送對方一幅有雙關意涵的「吉星高照」字畫,讓她頓時有些苦惱,因為她既要點破埋藏其中的文字遊戲,又要避免解釋太多而破壞會心一笑的默契。於是,她索性指著「吉」對納吉說「這是您的名字」,再指著「星」說「這是我師父的名字」,讓氣氛保持活潑的同時,也傳達了多元種族及宗教應和平共處的寓意。

不過,在肯定真人口譯員價值的同時,妙光法師也強調,人類和機器並非互斥關係,她不認為要用二元的角度來思考AI議題。事實上,近年來她若臨時拿到太多資料準備不完,有時會先交給DeepL翻譯,現場口譯時再進行「高難度修正」,譬如中國南宋時期編纂的佛教禪宗經典《五燈會元》,裡面有一句話是「入水烏龜頭不濕」,意即在紅塵之中保持清醒的頭腦,不被世俗淹沒。妙光法師說,假設機器翻譯的結果是“a turtle in the water that is able to keep its head above”,她會根據現成的句構,再憑藉自己掌握的精髓與美感,當場調整成 “a turtle swimming with its head above water”。

2024年6月,佛光山與加州大學柏克萊分校的AI研究實驗室(BAIR)簽署合作協議,攜手開發佛教AI翻譯軟體,預計最快在年底啟用,邁向人機協作的目標。妙光法師對此表示,無論是機器翻譯或語音辨識字幕,對口譯員來說都是「老虎的翅膀」,她不會全盤依賴AI工具,只是適時用來強化原本的口譯,最終還是要靠人腦把關,才能「有創意、有彈性、有慈悲、有智慧地完成溝通」。

在充滿奧妙的宗教場域之外,一般人習以為常的談話,也處處都是口譯員展現價值的機會。

在許多講座和研討會的尾聲,主辦單位會開放觀眾提問,這個環節是不少口譯員公認的「大魔王」,因為大多數人並非專業講者,說話難免有冗言贅字、結構鬆散和邏輯跳躍的問題,內容更經常天外飛來一筆,同步口譯卻沒有餘裕釐清訊息。不幸的是,作為觀眾和講者之間的橋梁,一旦場面變僵,往往是口譯員會收到質疑的眼光。

研究也指出,這位觀眾雖宣稱要提出2個問題,最後卻發表5項評論和1項建議。有鑑於此,有經驗的口譯員會隨時保持警覺,避免直譯問題的數量,以免講者預期有好幾個問題,最後卻沒聽到半個問題,導致口譯員陷入窘境。在這個實例中,口譯員也無法確定提問者突然提及的「雄獅」是指什麼,僅能依據論壇主題判斷是雄獅圖書公司,後來卻發現是雄獅旅行社,而這兩者的英文名稱截然不同。遇到這種情形,口譯員須不動聲色地修正,在稍晚的譯文補充說明。

人的表達不可能完美,因此有賴同樣並不完美的人來覺察、統整和補救。更重要的是,真人口譯員有著機器難以取代的同理心。

吳敏嘉受訪時回憶說,在她超過30年的口譯生涯早期,曾經翻譯過許多諮商心理師來培訓師資的工作坊,內容涉及家暴、性暴力等創傷議題,過程充滿情緒張力,口譯員要非常投入地察言觀色,並協助講師引導學員:

「有時候還要調節你的聲音,他有時會用激將法,講者會講話講比較大聲,那你也要跟著講話講比較大聲,他有時輕聲細語去安撫他的心情,那你翻譯也要輕聲細語去安撫他的心情,這些需要調整音調、速度⋯⋯我覺得這個短時間之內機器比較難做到。」

AI究竟有沒有同理心?美國加州大學柏克萊分校的生物倫理學者哈爾朋(Jodi Halpern)接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)訪問時直言,「AI或許有『認知同理心』,但這與『情感同理心』不同。」在OpenAI公司開發的ChatGPT人工智慧程式輸入「請問你有同理心嗎」,它的答案同樣是:「雖然我可以模仿同理心的表現,生成看似有同理心的回應,但這只是基於對文本模式的識別和生成,並不代表我有真正的情感理解或共情能力。」

口譯場合的多樣性,加上AI領域的發展充滿不確定,真人口譯員的未來顯然還大有可為。不過,口譯的本質是一種服務,是因應客戶的需求而存在,如果愈來愈多人都相信機器能完全取代人類的價值,不再為真人的服務買單,科技巨頭的「取代預言」恐怕就會化為現實。

要回答這些問題,可以從一個小故事說起。

「了解講者是誰,才能遵循他講話的脈絡,因為知道他的背景、他的立場,他講的話會比較好預期,如果純粹聽聲音,不知道是誰說的話,就會嚴重影響我們的判斷,」鄒德平說,那次危機在工程師的協助下及時化解,但在他的經驗裡,並不是每次遇到狀況都如此幸運,也有一些主辦單位無法理解口譯員的需求。

要做好口譯,語言能力、口譯技巧、背景知識是公認的黃金要素,但訪談多位受訪者後發現,對於持續精進自我的專業口譯員來說,他們面臨的最大挑戰往往與這三個層面無關;工作時遭遇的磕磕絆絆,很大程度是因為外界對口譯認識不足,或對於翻譯抱持著「有就好」的心態。

比方說,口譯員在上陣前要研讀資料、製作雙語詞彙表,但講者可能拒絕或未能及時提供簡報;在翻譯時,任何一個單複數、時態、情狀動詞等細節聽不清楚都可能扭曲文意,但客戶不一定會在設備上投入足夠的成本來確保最佳的聲音品質。另外,曾有口譯員受託要逐步口譯,臨時卻被要求改為同步口譯,但客戶並未考量口譯員的人數、報酬、會談性質與時長是否適合這種形式⋯⋯。

事實上,對於口譯品質,客戶和聽眾也不一定有鑑賞能力。

舉例而言,口譯員經常要考量文化差異來調整譯文;在鄒德平的經驗裡,曾有講者提及1990年電影《麻雀變鳳凰》(Pretty Woman)裡的飯店,說那間飯店位於某兩條路上:「我一方面怕講錯,一方面路名不重要,重要的是它代表什麼,所以我翻譯成『在兩條熱鬧的路上,一個有名的飯店』。」當英語講者提及「《美國憲法》第一條修正案賦予我們的權利」,他也會為了中文聽眾著想,主動增譯「像是言論自由、集會自由」,反之亦然。

但如果光聽譯文,便無從察知這些珍貴的細節,有時甚至會誤判翻譯的優劣。

「我有次遇到一個口譯員,客戶講A他就翻B,大概只有30%的意思是對的,可是剩下的70%非常能夠自圓其說,」鄒德平回憶道,「後來客戶向我抱怨說,你應該多跟他學學,你聽他中文造詣多好,很順,可是你都有點『卡卡的』。」

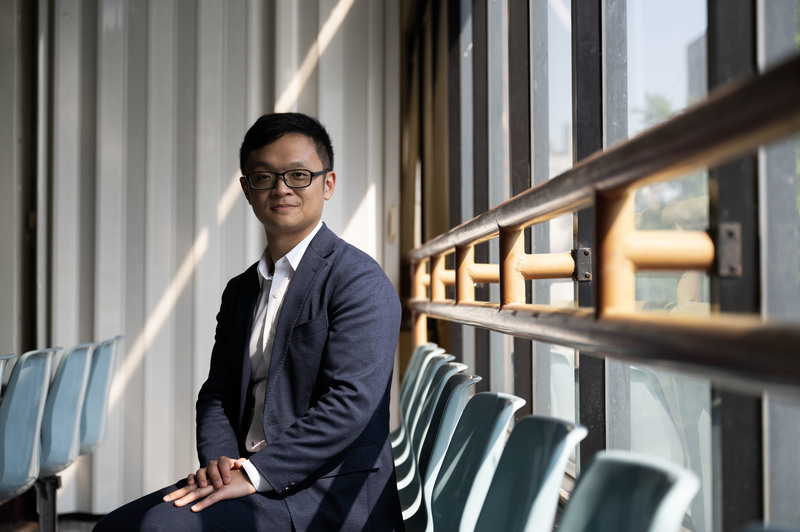

鄒德平畢業於台大翻譯碩士學位學程口譯組,曾獲第四屆海峽兩岸口譯大賽二等獎,在該年的台灣參賽者之中是排行最佳的選手,出道10年來屢次在美國選舉的電視轉播中擔任口譯,台風和實力有目共睹,但他遇到這類抱怨的當下也難以辯白,只能「虛心受教」。

他更提及,有些人認為「出國留學過」即可勝任口譯工作,這樣的迷思反映在報酬上,「我被問過啊,就說『人家那個英國回來的,一天只要2,000元,你怎麼說你要24,000元?』」

在自由市場中,任何成交價都可能出現,但近十多年來,對於各大翻譯研究所出身的口譯員而言,「半日費用12,000元、全日費用24,000元」是在學時期就口耳相傳的行情,是許多人實際報價時的底線,並非奢求。那為什麼有人開價2,000元?

該文指出,台灣口譯產業尚處於「準專業化」的發展階段,因為若將「專業協會」及「認證制度」視為專業化的兩大指標,台灣口譯產業僅在形式上符合這兩個指標。國內雖有大力推動口筆譯研究的「台灣翻譯學學會」,是專業人員彼此交流的平台,實際上卻無法影響口譯客戶、口譯員的工作條件及市場進入(market access);當時存在的幾項口譯考試也並非法律規範的證照考試。

俗稱的證照分成「專技執照」與「職業證照」,前者適用的對象是「專門職業及技術人員」,如醫師、會計師、建築師、土木工程技師等,他們依法要通過國家考試才能取得從業資格。後者適用的對象是具有美髮、家具木工、中餐烹調等特定技能的人,他們若通過「技術士技能檢定」,將獲得勞動部頒發的技術士證書,就業時多了加分條件。

而台灣既沒有針對口譯的「專技執照」,也沒有「職業證照」。不過,至今有幾個知名的口譯考試:

一、由政府機關舉辦,已終止:

2007年,教育部開辦「中英文翻譯能力檢定考試」,但僅舉辦5屆,2013年起就交由財團法人語言訓練測驗中心(LTTC)接手主辦,短短幾年又因通過率低、報考人數少,已於2016年終止考試。

早在停辦前,汝明麗的研究就指出,教育部的考試項目只有逐步口譯、無同步口譯,未能如實反映市場需求,即使通過,教育部也僅是在網路上公告名單,未積極協助媒合人才,具體效益有待商榷。曾擔任出題考官的資深口譯員吳敏嘉受訪時則表示,有鑑別力的口譯考試不易設計,因為口譯主題包羅萬象,涉及許多不同的專門領域,難以一網打盡。

二、由培訓機構舉辦,持續中:

2004年,輔大翻譯學研究所與台師大翻譯研究所開始舉辦「中英會議口譯聯合專業考試」,一路持續至今,僅限修畢口譯組畢業學分的兩校學生應考。雖無法源依據,但通過的考生在這兩間歷史最悠久、聲譽卓著的翻譯學術機構「認證」下,往往能獲得業界前輩介紹工作,順利進入口譯市場。2014年至2021年,該考試因台大翻譯碩士學位學程的加入而變成三校聯合專業考試,但台大已退出共同舉辦的行列。

而15年後的今天,台灣仍未出現能引導市場的翻譯專業協會,有法源依據的認證制度也依然不存在。這是否代表口譯產業的專業化程度並未提升?

現為台師大翻譯研究所副教授的汝明麗受訪時表示,隨著時代變遷,無論是一個職業獲認為「專業」的歷程,或者是從業人員的執業行為都有所改變,因此她不確定專業協會和認證制度是否仍能扮演產業專業化的關鍵指標。但無論如何,本身擔任近30年中英口譯員的她始終相信,口譯能否被公認為一門專業是重要的議題,「專業認定除了社會地位、心理滿足外,通常也會反映在工作條件與薪酬水準。」

既然一個產業的發展與社會如何看待該產業息息相關,那麼,站在AI崛起的時代轉捩點,真人口譯員似乎多了一項迫切的任務。

「怎麼讓客戶知道我們可以提供比機器更多的價值,這件事可能需要一點時間來想一下,」從2013年開始從事口譯的詹柏勻說,「我們身為一個產業,要怎麼樣有個比較好的說明?」

詹柏勻是台師大翻譯研究所兼任助理教授,專長是科技、財經、表演藝術與直銷類型的中英口譯,也擔任過台灣高等法院轄區特約通譯。特別的是,他在實務工作之外熱切投入教學,而且學員背景多元,不局限於主修翻譯的學生,還包括公費進修的公務員,甚至是通過外交特考的準外交官。

「教學有個最大的好處,就是培養好的客戶,」詹柏勻解釋,「這些人不一定會當口譯員,可能會變成聘用口譯員和運用口譯服務的人,他們若實際做過口譯,就會了解口譯員的需求。」

在詹柏勻眼中,教育是一種細水長流的方式,能默默推廣口譯專業。多年來,他除了在台大翻譯碩士學位學程、台師大翻譯研究所教學,也曾在許多政府和民間單位開課,包括外交部外交及國際事務學院、內政部警政署、台北市政府警察局、新北市政府警察局、台北市政府公務人員訓練處、台南市政府公務人力發展中心、財團法人語言訓練測驗中心(LTTC)⋯⋯。

這些努力在無形之中有了回饋。2018年11月,亞太防制洗錢組織(APG)率團來台展開為期兩週的評鑑,對台灣洗錢防制的實際成效及相關法律進行考核。詹柏勻是該次評鑑的口譯團隊成員,從正式評鑑的一年半以前就隨著行政院洗錢防制辦公室(下稱洗防辦)著手準備,巧合的是,當時的洗防辦組長修習過他的課程,對口譯員的需求很熟悉,雙方合作相當順利。

詹柏勻說,洗防辦不僅都提早提供資料,還邀請他和另一位口譯員陳珮馨上台,為即將受評的單位說明發言時要注意什麼,包括提到法條和數字時語速應放慢、避免中英夾雜、盡量把民國年分轉換為西元等等。到了正式評鑑的日子,洗防辦更製作「請放慢語速」的手舉牌,適時提醒緊張的受評者。

「為了確保訊息能準確傳達,其實講者講話也需要練習,」詹柏勻說明,有些中文法條的英文版是好幾倍長,當講者語速過快,同步口譯即使能逐字跟上,聽眾也會聽得很勉強;當講者中英夾雜,口譯員須把中文翻成英文、英文翻成中文,並且在同步口譯的主機上切換,將兩種譯文分別傳送到對應的頻道,於是任一語言的聽眾都只能接收到支離破碎的內容。若講者調整說話模式,幫助口譯員就是在幫助他們自己。

2007年以來,台灣的洗錢防制評鑑成績節節敗退,到了2018年已是一點差錯都出不得,所幸隔年結果出爐,台灣不僅擺脫「洗錢溫床」陰影,還拿下最佳的評鑑等級。詹柏勻表示,他不敢說口譯團隊是功臣,但確實很高興能協助洗防辦打造一場高品質的評鑑會議,同時讓更多人對口譯有所了解。

如今生成式AI崛起,詹柏勻認為,AI工具的確能協助口譯員進行準備,例如請ChatGPT摘要資料、根據主題預測會議內容等,但無法直接用於翻譯,因為機器無法辨別語調及言外之意,語音辨識字幕頂多也是備而不用,口譯員不能放棄自己的判斷;再者,資訊安全的問題很棘手:

「評鑑類口譯有一些機密內容,原則上不適合運用開放式AI,除非是自行建置的封閉型AI,但這樣會花費很多成本。」

對於口譯市場,藝鳴國際視聽有限公司有第一線的觀察。藝鳴是一間提供會議設備和媒合口筆譯服務的公司,旗下累積許多固定合作的口譯員。藝鳴營運總監黃舒莉指出,目前有軟體公司在推動AI口譯,就是把講者的原音導入語音辨識和AI翻譯軟體,再把譯文轉換成AI語音。但她的心得是,AI語音不甚悅耳,聽起來就像YouTube動畫《山道猴子的一生》,而且真實會議的內容往往比軟體公司在推銷產品時的示範更複雜,需要口譯員的判斷和應變。

黃舒莉有些感慨地說,「我不想要因為怕被淘汰,就趕快去迎接這樣子的東西(AI)。其實我心裡還滿難過的,有些同業以前跟譯者相處這麼久,彼此是魚跟水的關係,長久以來共榮共存,現在因為害怕就趕快把人拋開。」她表示,作為會議公司,當然要持續關注新技術,但她也會如實對客戶說明真人口譯員的優勢,並盡力確保口譯員有最佳的工作條件。而她目前發現,舊客戶對真人口譯員的服務還是有一定的黏著度。

回顧歷史,人類每次遇到科技的衝擊時,都不免懷疑一切堅固的現實將煙消雲散。然而,人類也持續省思自身的潛能,學會以期待而不天真、警覺而不恐懼的心態,攜手走過變動的時代。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。