「打電話」對一般人來說是再簡單不過的事情,對於聽障者來說卻可能是一輩子都達不到的夢想。近年來,各縣市政府開始推出社群軟體的「手語視訊服務」,但其「代辦」的形式、內容和時間限制卻無法滿足聽障者。今年年初,台灣出現第一家全由聾人老闆員工組成的手語翻譯視訊平台,試圖讓聽障者能夠真正自己「打電話」,並以此重新找回聽障者自己的自信與認同。

「那是我人生第一次打電話,原來打電話是這種感覺,我覺得我完成了一個不可能的任務!」

重度聽障者、洛以整合溝通公司執行長歐陽磊仍忘不了他32歲時,第一次用手語翻譯視訊系統打了人生第一通電話時所帶給他的震撼。從美國回到台灣後,他成立了台灣第一間全部由聽障者組成的手語視訊翻譯公司,為的就是想把「打電話」的感動跟影響帶給台灣所有的聾人。

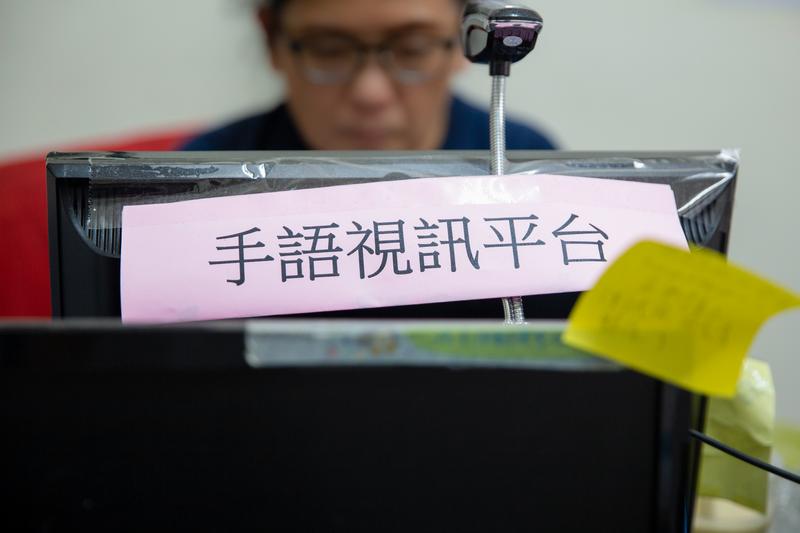

全台灣有12萬聽障者,聽障者不論就醫、進修、洽公,甚至只是餐廳訂位、訂機票往往都需要透過翻譯,也就是手語翻譯員,才能無障礙地跟一般聽人溝通。洛以提供的服務,讓聽障者只要用手機或電腦撥打視訊電話過去,就可以用手語跟另一端的手譯員表達需求,再由手譯員撥打語音電話給第三方進行溝通。

在智慧型手機、社群軟體發達的現在,這樣的服務感覺應該很普遍,但其實目前全台灣只有洛以一家民間公司在提供聽障者這樣的服務,甚至才剛開始起步,還沒正式營運。

對比美國在20幾年前就有民間手語視訊翻譯公司在提供相關服務,台灣民間這一塊起步相當晚。原因除了市場考量外,更因為台灣聽障者的需求長期被視為是政府的社會福利,所以手語翻譯服務這一塊幾乎都是由政府來負擔,各縣市政府除了實體派發手譯員陪同聽障者翻譯外,也包含手語視訊翻譯。

不過,翻譯最基礎的手譯員不但有缺人力、城鄉資源落差大的問題,政府的手語視訊同樣也有中央和地方該由誰來主導業務,以及法規限制下缺漏的民生服務面向等制度問題。

政府的手語翻譯視訊服務分為縣市政府和縣市委託的民間機構,以台北市為例,就是市政府的1999市民當家熱線和聽障人協會的視訊服務。

台北市是公部門中最早開始實施手語視訊的單位,1999熱線在2010年推出Skype手語視訊,前篇〈手語是愛與使命──那些手譯員的人生故事〉中所介紹的丘安就是當時第一批的視訊翻譯員。智慧型手機普及後,2014年更推出LINE視訊服務,目前北市府有4名視訊翻譯員提供服務,平均每個平日服務約20到25人。

然而,由於1999熱線只能處理關於市政業務相關陳情和諮詢,若像是聯絡送貨員、叫瓦斯等私人事務就無法受理,這個部分就由受委託單位來負責。中華民國聽障人協會祕書長謝素分說,協會白天有3、4人在輪班手語視訊跟聽打,2019年一整年共服務約2萬通電話。

政府受限於體制的部分,可以由民間來補足。而這全台灣第一間手語視訊翻譯公司如何誕生,背後又有一段故事。

歐陽磊1歲的時候因為發燒而失聰,屬於重度聽損者,從小在聽人的世界中成長,卻因為資訊接收都不如其他聽人,讓他感到很不自在,「我是聽障,但缺乏聽障成長的經驗,大家覺得我只是不方便,但我發現我少了認同。」

為了尋求身為聽障的認同,歐陽磊來到全世界唯一的一所專為聾人設計的大學──高立德大學(Gallaudet University)念書。2014年到了美國後,他才驚訝地發現,美國早在20年多前就開始發展VRS手語視訊翻譯平台(Video Relay Service),設有聾人專屬、聽人禁用的電話亭,讓聽障者能透過視訊手語,即時請翻譯跟對方溝通,現在有3、4間接受政府補助的公司在提供服務,他自己也使用過。

「原來打電話是這種感覺,我覺得我完成了一個不可能的任務!」第一次使用VRS的歐陽磊說,他至今仍忘不了那激動和振奮的感覺。而32歲時所撥打的這人生第一通電話,只是想要跟航空公司改個機票,卻因為第一次用,不熟悉介面,途中手語翻譯更換了好幾輪,電話整整打了4、5個小時才講完。

回到台灣後,歐陽磊找了幾位志同道合的聽障朋友一起籌備新公司,在2019年年底創立「洛以」,並在今年初成立台灣手語視訊翻譯平台。平台使用者上線後可以跟手譯員進行媒合,確認畫面沒有問題後就撥打電話出去進行通話,聽障者可用手語跟手譯員溝通,手譯員再即時把第三方語音訊息轉換成手語。

不論是聽人或是聾人都能使用這項服務,現在平台仍在測試營運中,未來會上架App及實際收費。輪值中央流行疫情指揮中心記者會翻譯的邱垂祿也是7名跟洛以合作的手譯員其中一人,他說,目前接到的翻譯需求從公事聯絡、餐廳訂位到預約寵物剪毛都有。

洛以除了是目前台灣唯一提供手語翻譯視訊服務的民間企業,也是一間全體員工都是聽障者的公司。洛以翻譯服務總監白妝如說,公司的Logo設計、服裝、宣傳影片等,全都是由聾人獨立完成,過去聾人習慣尋求聽人給予幫忙,但應該是「創造一支釣竿,而不是直接給你魚」。

創業並不是件容易的事,歐陽磊去申請經濟部的創新計畫補助,卻被認定因台北市1999市民熱線已有視訊服務,並非「創新」而不予受理。平台需要工程師開發,歐陽磊前後詢問了兩家科技公司卻都沒有成功,直到找到第三家才願意合作。此外,其中一家科技公司在拒絕歐陽磊不久後,就跟台北市政府合作推出手語視訊社群軟體服務;歐陽磊坦言,確實有點創業拿不到政府資源、反而還被公部門排擠的感覺。

但矛盾的是,一邊出現政府與民爭利的局面,另一邊卻又出現政府尋求民間幫忙的情形。歐陽磊透露,雖然洛以尚未正式收費營運,卻已經有離島縣市政府來找他尋求合作。

手譯員分為丙級和乙級證照,現行6、7成以上的翻譯類型又規定要由較高階的乙級手譯員才能翻譯,但全台灣只有52名乙級手譯員,而22縣市中就有11縣市的乙級手譯員低於或等於2人,更有7個縣市完全沒有任何乙級手譯員。衛福部要求各縣市要在今年年底前完成手語視訊服務的建立,對於這些完全沒有手譯員資源的縣市來說是很大的困難,才會轉而尋求民間協助。

資源足夠的縣市政府間接排擠掉民間業者,業者的商業機制尚未成熟,卻又有資源不夠的縣市政府來求助民間。手語視訊翻譯不足產生的的公私部門矛盾,由此可見。

2019年3月,年度手語翻譯研習會議中做成一個結論,要由每一個縣市政府在2020年年底前,都要成立手語視訊服務平台。

當時出席會議的中華民國聽障人協會祕書長謝素分就說,所有的聽語障團體都希望能由中央成立一個統一的「視訊服務中心」來提供服務,但衛福部卻認為地方政府比較熟悉地方社政,沒有接受這樣的提議,這讓參與的團體都很納悶。

視訊無遠弗屆,不論是通話的雙方,或是第三方翻譯的人員都不用處在同一個地理時空,如果手譯員只是單純的語言翻譯,為何一定要同縣市的手譯員才能提供同縣市聽障者的溝通服務?若再考慮手譯員人力不足的問題,是否會出現聽障者因為居住的縣市(如金門縣)沒有合格手譯員,又受限於行政區限制,而無法即時使用視訊服務,此時聽障者能不能跨縣市(如手譯員較充足的台北市)使用視訊服務,詢問居住處的政府業務問題?

衛福部社會及家庭署副署長張美美回應,現行《身心障礙者權益保障法》第61條就規定,各縣市政府應設置申請手語翻譯服務窗口,也負責訂定手語翻譯或同步聽打的服務範圍及作業程序。法律上來看,手語翻譯服務確實是屬於地方政府的權限,且就在地性跟就近性來看,還是由地方政府來負責比較好。

至於跨縣市提供視訊服務所涉及的不同行政區預算等問題,張美美說,社家署會在今年底先來盤點各縣市執行的情況,再來做進一步研議。

不過,既然各縣市政府跟協會都已經有提供手語視訊服務,為什麼還要自己成立公司?

歐陽磊說,市府跟協會在服務類型和時間上都有限制,市府僅限於市政公務使用,協會又只有白天才能提供服務。另外,市府提供的服務比較像是「代辦」,要聽障者先具體提出需求後,由聽人處理後才回報結果,這跟使用洛以平台「自己打電話」仍有很大差距。

「因為聽力障礙是隱形、從外觀是看不出來,所以聽障者的需求常被忽略及不被尊重,」聽障者余虹萱說,因為打電話都要拜託別人,她過去都是除非必要,否則不輕易說出需求。訂位時也都必須自動忽略只能用電話而不能用網路訂位的餐廳,無形之中,生活中少了很多選擇跟成長的機會。

長年使用不同視訊翻譯服務的余虹萱也以使用者立場表示,「代辦」形式的溝通常會造成誤會,因為翻譯員只會轉達重點而忽略很多細節,有時候都還請翻譯員打第二次電話確認。不過,縣市政府、各協會和洛以其實是互補關係,洛以平台多了同步手語翻譯、語音聽打轉成文字服務,再加上時間彈性,變成她現在最主要使用的平台。

余虹萱也說,第一次打電話的經驗讓她相當震撼,「原來電話有三聲響鈴,還會有轉接,原來還要等」,她認為,能夠同步聽懂對方的每一句話,讓自己能同步思考跟決定如何回覆,這對聽障者來說就是最重要的「自主權」。

獨立自主對聽障者來說是很重要的課題,能夠自己打電話,就是第一步。

歐陽磊是家裡唯一的聽障,從小就跟爸媽之間不太能溝通,常常還需要靠哥哥翻譯,想要打電話也只能找哥哥幫忙。他認為,台灣人情味很濃,看到別人有困難就會想幫忙,雖然立意良善,但無意間也讓聽障者從小到大錯失很多學習的機會,「如果我小時候就可以自己打電話,用自己的力量解決問題,對自己的看法一定會有不同。」

白妝如的家庭則剛好跟老闆歐陽磊相反,她的家族全都是聾人,爸爸媽媽也是聾人,家裡只有姊姊一人是聽人,「小時候我很羨慕姊姊聽得到⋯⋯每次生日許願的時候,我都希望自己有一天能眼睛睜開來就聽得見,國小國中高中我都一直在想這個事情。」以前需要打電話時都要拜託姊姊幫忙,直到姊姊長大畢業後到啟聰協會去當就業輔導員後,才理解到聾人的艱困處境,「姊姊寫了好多字給我,我看了之後就大哭,」白妝如用手語說。

白妝如對於聾人的自覺同樣來自於國外的刺激。她說,台灣聾人都習慣去配合聽人的習慣,勉強自己開口講話(如重度聽損者配戴助聽器),往往造成更多誤會;但她到了美國後才發現,原來聾人跟聽人只是文化不同,聾人不需要強迫自己去融入聽人的世界,「美國的聾人都好有自信,他們走進餐廳坐下來,服務生想要用講的,但聾人會表示『我聽不到,跟我用比的』」。

小時候的生日許願並沒有實現,現在30多歲的白妝如當然沒有奇蹟般地獲得聽力,不過,她現在的生日願望不同了。白妝如非常有自信地手語說,「我現在希望所有聽人都去學手語。」

對於民間開始發展手語翻譯視訊,不論是中央或地方政府主管機關都樂觀看待。台北市社會局局長劉志光和衛福部社家署副署長張美美都同意,政府和民間本來就各有長處,應是互補的良性關係。張美美更認為,穩定且便利的手語翻譯視訊服務會刺激引發出聽障者的溝通需求,這是件好事。

「如果這服務(手語視訊翻譯)會成功的話,沒有別的原因,就是我們(聽障者)需要服務。不管是不是我來做,都會有這個服務,」歐陽磊說,聽障者長期以來都有打電話的需求,等到使用習慣建立起來後,也會引發出更多的需求。

不過,民間公司雖相較於公家部門更有彈性,能提供政府無法提供的服務,卻需要合理的付費機制才能提高服務品質;也因為需要付費,是不是真的能刺激更多需求,仍是很大的挑戰。謝素分就點出,台灣聾人長期習慣由政府提供免費的服務,如果要改用付費服務,「他(聾人)會想說,會不會我用了(付費)之後,免費的愈來愈少?」

手語翻譯視訊不只可以讓聾人和聽人之間的溝通更無障礙,同時也讓社會看見聽障者長期以來被忽視的實際需求。但科技畢竟只是工具,手譯員如何養成、分配資源?中央和地方誰來主責手語視訊翻譯?政府和民間又要如何做到真正的資源共享和互補?台灣的聽人和聾人,都還有好長一段路要走。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。