穿梭在指揮中心、立法院、行政院

COVID-19(又稱武漢肺炎、新冠肺炎)疫情已持續近百日,中央流行疫情指揮中心每日固定召開記者會,國人除了關心疫情發展,更注意到官員身後一群能夠即時翻譯英語、客語的手語翻譯員。目前,有15名手譯員輪班負責指揮中心、行政院、立法院的重大政策翻譯,服務全台灣12萬的聽障者。《報導者》訪問其中幾位手譯員,分享他們從學手語到成為手語翻譯的心路歷程。

從事手語翻譯30多年的李振輝,不但是許多現役手譯員的啟蒙老師,更建立了台灣許多手語翻譯的制度。因為中央流行疫情指揮中心今年3月一場記者會,外媒記者以英文提問,站在指揮官陳時中背後的李振輝無時差即時翻譯,意外讓外界注意到李振輝的外語能力和手語功力,更好奇為何台灣大學法律學系高學歷的他選擇走上非主流的手語之路,更成為全台灣第一個靠手語「吃飯」的手譯員。

李振輝小時候住在社子島,爸爸是水泥師傅,出生在一般聽人家庭的他,最早接觸到的聽障者,是隔壁鄰居的一位漂亮小女孩。主要照顧者外婆不識字,小女孩沒上學不會認字也不會手語,小女孩跟兄弟姊妹只能一起玩樂,沒有其他互動,家裡面完全沒有人能跟小女孩溝通。當然,李振輝也無法跟聾女孩說話。

當時台灣還是「家庭即工廠」的年代,李振輝的媽媽包了很多工作,鄰居小孩都跑來想分一些工作貼補家用,隔壁聽障小女孩也是,卻無法講話、寫字或用手語表達自己的想法。「我對當時她無法溝通的那種眼神印象非常深刻,」李振輝說。

考上建中後,李振輝跟手語結下不解之緣。

他的同學是手語社社長,因為找不到社員才拉了李振輝入社。李振輝開始三天兩頭就往學校附近的中華民國聾人手語研究會(現為中華民國聾人協會)跑,認識就讀台北啟聰學校的聾人朋友。第一次到協會都是聽障者的現場,讓李振輝感到非常震撼,「好像他們才聽得見聲音,我才是那個有障礙的人一樣。」

「可能我們(建中學生)優越感太重,怎麼可以看不懂手語!」感受到溝通障礙的李振輝,回去開始猛翻書學背手語單字,沒想到聾人朋友還是看不懂,原來手語有自己的邏輯,不能用聽人講話的邏輯,一個字一個字去打。受到刺激的李振輝,於是去報名聾人協會的手語班,一頭栽進手語的世界。

開始懂得用手講話的李振輝,卻因為搬家離開社子島,再也沒機會跟兒時那位聾女孩講話。不過可能是跟聽障者特別有緣,新家後面竟住著一名聾小孩,李振輝跟他成為好朋友,不但一起坐公車回家,也會一起去聾人協會。

李振輝也在這時強烈感受到一般人對於聽障者的歧視。有次公車開到台北車站,有名成功高中的學生上了車,看到背著建中書包的他和聾人朋友在公車上比手畫腳聊得很開心,忍不住問他「同學,你真的聽不到喔?」覺得被歧視,李振輝當時竟脫口說出:「我是啟聰學校保送建中的啦!」當場唬得對方一愣一愣。「大人更離譜,還會在旁邊說『真可憐,好手好腳,怎麼會是é-káu(台語:啞巴)』,」李振輝說。

手語幾乎成了李振輝高中生活的全部,跟其他3個手語社的同學一進校門都不講話,全在比手語,甚至上地理課時也坐在座位上比手畫腳聊到翻掉,老師一怒之下,粉筆直接丟過來。但李振輝仍對學手語孜孜不倦,「語言學到一個階段,停掉很可惜,我就是想學會!」

或許是因為太沉迷於手語而荒廢課業,李振輝最後大學沒考好。但在重考的那一年,他仍會瞞著爸媽說要去南陽街補習,事實上卻跑去學手語,爸媽竟然也是那時才發現,原來兒子早就偷偷學手語學了好幾年。

考上台大法律系後,李振輝被以前高中手語社同學找去當淡江大學手語社當指導老師,畢業後繼續念淡江大學歐洲研究所,論文寫的是英國身障福利制度研究。雖然手語的使用一直沒有斷過,但他也從沒想過有一天會靠手語過活。

碩士畢業時,李振輝已經結婚生子,開始有了龐大的經濟壓力,人生不確定感很重,剛好台北市社會局在1996年,首度釋出手語翻譯員的職缺,順勢去應徵的李振輝就成了公部門第一個手譯員。

有次,被稱為台灣手語教父的美國語言學家史文漢(Wayne H. Smith)來台灣借住在李振輝家,他跟李媽媽說,手語翻譯在美國是一個很好的職業,媽媽當下只問了一句「賺很多錢嗎?」李振輝的大學同學當時多半已經考上律師,月薪動輒30萬元,相較之下,手譯員的薪水僅能糊口,「還好我媽媽也不懂,我說是公務員,她就放心了,」李振輝笑著說。

李振輝在台北市社會局待6、7年後轉戰勞工局,期間還曾到中天電視台當晨間手語新聞主播,或到公共電視聽障節目《聽聽看》兼差手語翻譯,之後他就離開公部門,成為自行接案的手譯員至今。

「最後發現經濟不是問題,問題是沒時間,」李振輝除了接手語翻譯案件外,更積極投入手語教學、手譯員培訓,平日主要在北部接翻譯工作,一到假日就到中南部教課,每天的行程都被手語工作塞得滿滿。雖然幾乎沒有假日可言,但李振輝相當滿意地說,「工作和興趣可以結合,我覺得我是全世界最幸運的人!」

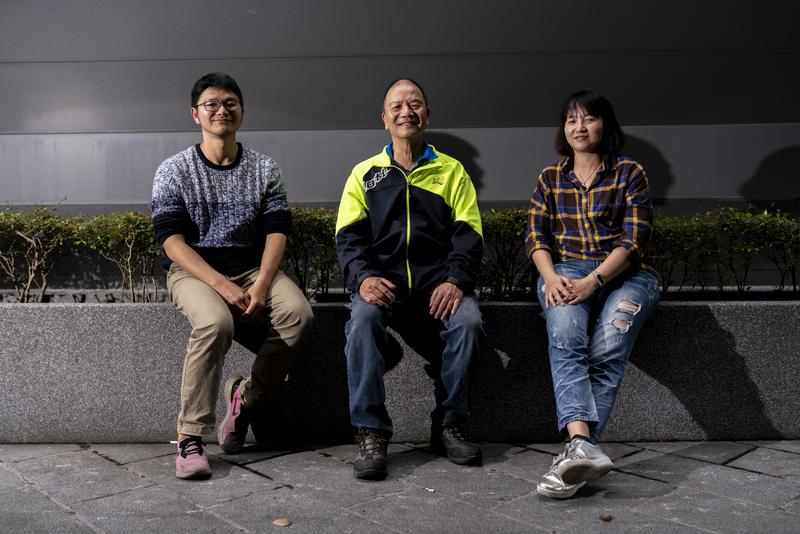

中央流行疫情指揮中心每天的記者會由15名手譯員來輪值,姊姊邱湘淩和弟弟邱垂祿是其中的兩位。跟其他手譯員稍微不一樣的地方是,他們是聾人的小孩,圈內俗稱CODA(Children of Deaf Adult),發音近似「扣打」。

姊弟的爸爸邱文亮小時候3、4歲時發高燒,導致聽力受損,13歲才到台北啟聰學校就讀學識字和手語,長大後在工廠工作。姊弟的媽媽也是聽障者,雖聽不到但仍會講話,卻因發音腔調不如普通人標準,以前擺地攤時常被客人誤以為是外國人。

邱湘淩父母在她高中時離婚,三姐弟從小幾乎是由聽障的邱爸一手養大,所幸他們皆未有聽力障礙,再加上以前大家庭很多親戚住在一起而有聽人學習環境,三姊弟的口語能力並未受到影響。

不過,跟一般人不同的是,三姊弟的母語還多了手語。

從小跟爸媽溝通就是用手語,父母的朋友也多是聽障者,邱湘淩從小就習慣打手語,一開始還訝異別的小孩為什麼不會手語;但也因為會手語,在外面和父母用手語溝通時,常常被其他小孩當成異類。不過對她而言,最難跨過的牆還是來自家庭。

「對CODA來說,不管是不是女生,老大就有責任要學手語,當爸媽的耳朵,」邱湘淩說,她雖然不排斥手語,但對於小時候就要一肩扛起家裡對外溝通的重擔,仍讓她備感壓力。她除了要幫忙叫瓦斯,甚至還被爸媽帶去討被會頭倒掉的會錢,而那時候她還只是小學生,「他們(大人)會說『妳爸媽聽不到,所以要替爸爸媽媽分擔』,但我會想,是不是如果爸爸會講話就好了?」

對於擔任父母翻譯的不滿情緒和孤單感,都在邱湘淩參加手語培訓課程後漸漸釋懷,因為進修跟擔任手語翻譯認識了許多手語同好,讓她慢慢找到對父母的認同感。「小時候周遭的人說多這技能(手語),以後長大可以幫助很多人,當時覺得安慰話,現在卻真的成了專長,讓自己使用母語更有自信,」邱湘淩說。

老么弟弟邱垂祿綽號小鹿,跟大姊相差7歲,是三姊弟中最晚去學正規手語課程的人。他沒有像大姊那麼認真,上手語課時還常常逃課,沒想到現在卻是家裡唯一全職只靠手語翻譯維生的人。

主修電機的小鹿畢業後,當了保險業務,跑了7年之後發現成績跟目標都不清楚。剛好當時興起打工遊學風潮,看到朋友相繼出國,小鹿也燃起出國想法,只是在那之前,他被找去台北市府1999市民當家熱線短暫工作,成為大夜班的手語視訊翻譯員、另名手譯員丘安的學弟。

當時1999熱線手語視訊服務已上線2年,在聾人之間稍有知名度,但深夜時段打視訊電話進來的人仍很少,一週進線的不超過10通,只有2名常客會打進來,其中一個還是爸爸,只是打進來聊天,看看兒子有沒有認真工作。

因手語視訊業務量少,小鹿會被要求在空閒時去接聽一般熱線話務,但這讓他壓力很大,因為聽人的案件多又複雜,電話節奏比聾人快很多。他漸漸發現,比起當客服接電話,他對第一線服務聽障者更有興趣。

離開台北市府後,他啟程前往澳洲打工遊學,那裡竟然是他在手譯員這條路上的轉捩點。當時在生產線上,和他一起工作的有一位正職的馬來西亞人和中國人,澳洲人主管與馬來西亞人只會講英語,中國人只會講華語。小鹿雖然英語不好,但卻是裡面唯一會講英語和華語的人,「我發現如果我不會翻譯,可能就會掛了(被排擠)!」

除了在工作現場感受到語言的重要性外,小鹿也注意到澳洲不管是在廣場的表演或大大小小活動,都能看到手語翻譯。他才意識到,原來手語翻譯是一個很專業的工作,這也讓他在回台灣後,開始回頭去精進荒廢已久的手語,最後成為專職的手譯員。

對爸爸邱文亮來說,大女兒和兒子雙雙成為乙級證照手譯員,二女兒也是具備丙級手語翻譯證照的醫院嬰兒室護理師,他用手語表示,自己的小孩們從願意學手語到考證照,甚至成為手語翻譯,服務像他一樣的聾人,每次在電視新聞看到姊弟們在指揮中心翻譯,心中只有無限驕傲。

不過具有手譯員這項技能,是祝福卻也可能帶來困擾。像是邱家二姊,因為常用手語和聽障新手媽媽溝通而受到院方重視,也是全桃園唯一會手語的醫護人員,但這項技能標籤,卻會被當成是「愛心」的展現,不會因此得到額外的薪資加給。

在家裡,在「手譯專業」和「家人關係」之間,更是個要學習的課題。

早年邱家姊弟常陪著父親回醫院就診,邱湘淩自願充當父親與醫師之間的手譯員,沒想到這樣反而造成和爸爸之間的衝突。因為當戴著口罩的醫生叮囑邱爸爸要多運動時,邱爸爸卻以為當轉譯者的女兒是在趁機抱怨老爸不運動,讓兩人有了嫌隙。還好之後申請其他手譯員來協助,父女倆不再因此有情緒,邱爸爸也把醫師建議聽進去,增加運動量了。

而且,對邱湘淩來說,還有個意外的收穫,「我心情很舒服、很爽,覺得有被服務到⋯⋯我雖然會手語,但那個時候我是家屬,也有權利請翻譯。」

手譯員收入不穩定,接案又常需要東奔西跑,邱湘淩除了參加北部各縣市社會局和勞動局、行政院和立法院手語翻譯團隊外,還必須靠另一份正職會計工作才能支撐家計。小鹿跟大姊一樣,不但到處接翻譯案,更加入剛起步的民間公司「台灣手語視訊翻譯平台」,並和在同公司擔任行政的聽障女友,一起站在第一線服務更多的聽障者。

擔任手譯員後,有時候看到聾人的小孩,邱湘淩就會想起自己小時候的經驗,也會跟小孩說「要好好學手語,當爸媽的耳朵」。她和小鹿都認為,會手語不是低人一等,更不應該因此被歧視,手語不但是溝通的工具,可以增廣見聞,更可以是小孩和聾父母之間培養感情的方式,不需要去特別抗拒。

如今回顧過去,邱湘淩已不會再去計較自己的出身,反而感謝父母給予她手語這項專長,打開她的眼界,今日才能有豐富的斜槓人生。

許多手譯員都是從大學階段開始學習手語,丘安也是這樣。考上世新大學公共傳播學系(現為公共關係暨廣告學系),大一就參加了手語社,個性內向、不擅言辭的丘安很快地就對這個語言產生興趣,一頭栽進手語的世界,不但擔任手語社幹部,寒暑假還會主動去國中和高中社團教手語。

大學畢業後,丘安繼續從事社團手語教學,每個月收入卻僅有幾千元,才不到半年,就被媽媽要求去找份正常能賺錢的工作。她的第一份正職就跟手語有關,當就業服務員幫聽障者找工作。

「我進去才發現,原來用手語跟聾人聊天,跟幫聾人找工作,完全是兩回事,」丘安說,她的任務是要協助雇主和聾人勞方溝通,但因為聾人工作能力跟雇主期待往往有落差,她常常是兩邊不討好。有次去三重的電子工廠,因為工廠老闆對聾人工作表現不滿意,卻又無法直接溝通,最後幾乎把就服員的丘安當成員工一樣念了一個多小時;聾員工則認為老闆薪資福利不好,但就服員就算幫忙反映也無法改善,最後甚至不想講了。

「這跟以前快樂學手語的感覺完全不同,」才剛出社會就要馬上處理現實的勞資爭議,加上看到聾人無助的表情,都讓丘安感到相當挫折而想離開。不到一年後,她做回普通聽人的工作。丘安回歸本業,到公關公司負責活動企劃,兩年後,又跑到信義商圈去賣蘋果電腦。

不過,跟客人聊天、用話術吸引客戶掏錢出來並非丘安的強項,業務當了一年她就覺得厭煩。在因緣際會下,她成為了第一社會福利基金會的教保員,基金會除了提供遲緩、心智障礙嬰幼兒早期療育外,也對身心障礙的成人提供生活能力訓練、就業輔導。雖然工作性質又跟社福相關,但丘安沒想到在這裡又用上了最熟悉的手語。

有一個罹患唐氏症的小男孩,過去因為長期被家暴,封鎖自己內心不願跟外界溝通,不會講話也缺乏信心。丘安卻意外發現,小男孩其實會打手語,原來他過去在早療時期有學過。丘安開始整理手語教材,安排小男孩上手語課,更安排另一個唐氏症弟弟和他一起學習,讓小男孩有「當學長」的感覺。漸漸地,小男孩愈來愈有自信,也不會像過去寫字寫小小地擠在一起,而是愈寫愈大。更驚人的是,過了半年之後,丘安才發現原來小男孩其實根本就會講話,「我這才發現,手語不只是聾人的工具,對於智能發展障礙的小孩也有正向幫助。」

前後在成人及早療機構待了3年多,因感體力無法負荷,丘安又換了工作。2010年,在手語社學妹介紹下,丘安來到台北市政府研考會,成為1999市民當家熱線手語視訊第一屆視訊翻譯員。

台北市是全台灣第一個提供手語視訊服務的公家機關,一開始根本沒人知道有這服務,完全沒人進線,丘安還自己主動去找市府各部門的重大政策新聞稿,把它翻成手語放上官網,翻著翻著才慢慢打開在聽障者之間的知名度。

當時手語視訊翻譯員並無資格限制,也還好丘安早考取了丙級手譯員證照,在溝通上不成問題,但仍會遇到一些緊急狀況。曾有聽障者媽媽進線來哭訴因長期失業在家,又被不會手語的女兒家暴,而有輕生念頭;有聾人心臟不適,請求幫忙打電話叫救護車;有媽媽載小孩出門遇上車禍倒在路邊,卻無法跟警察溝通;有長輩把家中不要的棉被放在垃圾桶外,盼能送給更需要的弱勢,卻被環保稽查員開亂丟垃圾的罰單。

在1999熱線服務的4年裡,丘安接觸到很多不同的個案,這也都讓她體認到,聽障者在資訊平權上確實弱勢,更對自己從事以手語服務聽障者為職業的信念更加堅定。丘安後來轉到新北市手語翻譯中心擔任行政職,負責手譯員的派案行政工作,再之後,就成為全職自行接案的手譯員至今。

手譯員因以接案為主,收入相當不穩定,公部門年底在核銷預算時,也會有淡旺季分別。丘安有時一個月收入甚至只剩一萬多,但對轉換過無數職場的她來說,手譯員是她最後找到的一份能結合興趣的工作,她仍做得很開心。

近日因為中央流行疫情指揮中心每天召開記者會,而讓手譯員受到關注,甚至因為有次客家電視台記者上台用客語協助疾管署宣導政策時,那一場翻譯剛好是身為客家人的丘安,才能夠零時差即時翻譯,意外也讓她得到關注。

「被關注是好事,有些人會說個人(手譯員)很厲害,但我認為這是資訊平權的意識開始被重視,」丘安說,傳染病攸關每個人的性命,是很嚴謹的事情,她每次上場都是戰戰兢兢地翻譯。

「沒有『有障礙的人』,只有『有障礙的社會』,」丘安說,她仍會繼續手譯員之路,努力縮減聽障和聽人之間的距離。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。