台灣從2018年開始推行離岸風電國產化政策,扶植國內本土供應鏈發展,各界支持與批評聲浪持續不斷,常被質疑是失敗的政策。無論過往爭議如何,去年(2024)歐盟在WTO與台灣進行爭端解決諮商後,國產化政策確定鬆綁。

離岸風電不僅攸關台灣能源轉型進程,更是蔡英文政府任內「5+2」產業政策的重要一環。當政府推動離岸風場建置的同時,也期望透過國產化政策,由零開始培育本土供應鏈,進而建立台灣成為亞太離岸風電市場的技術輸出重鎮。

政策支持下,本土業者開始進入這個陌生戰場。目前,有業者仍在建廠階段,也有些業者歷經初期磨合、已握滿訂單。離岸風電政策的「提前鬆綁」,對於離岸風電產業影響如何?《報導者》深入採訪台灣北中南各地風電產業聚落的業者,盤點本土供應鏈是否達到政策目標,具備國際競爭實力,能搶攻亞太市場?

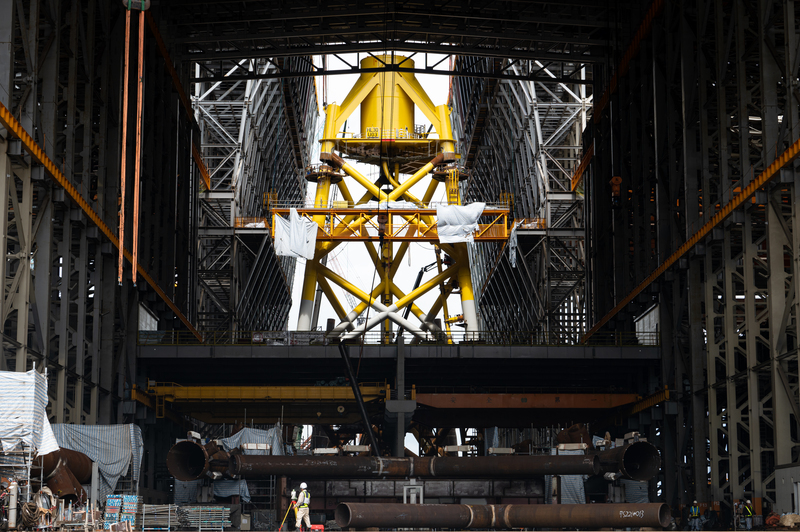

望向高雄港的碼頭邊,台灣最新的風電產業基地正逐步成形。

風電國產化政策自2018年起推動,至今已超過7年,但風電產業鏈各項目的技術門檻不同、發展時程各有快慢,像華新麗華的海纜廠就得等到2027年才會正式投產。此外,中間還受到疫情、缺工等不利因素影響,導致風場開發與本土供應鏈的投產進度雙雙延宕。

不少業者原本還寄託2030年後併網的第三階段區塊開發第三期(簡稱3-3期),仍享有國產化政策的支持,藉由政府要求開發商採購一定比例的國內產品或服務,搶攻市場。然而,歐盟去年向WTO控告台灣國產化政策違反國際貿易規則後,經濟部承諾3-3期不再強制要求國產化,開發商得以更彈性地與國際供應鏈合作。

日前,《報導者》推出〈離岸風電國產化鬆綁效應:紅色供應鏈來襲,台灣零組件業者的生存危機〉報導,指出許多風機零組件業者面臨國際競爭壓力進逼,其中最擔憂的正是中國低價競爭。

不過,也有部分風機零組件以及其他多數電力設施,台灣明文禁止中國進口;至於海事工程,則禁止中國籍與中資工作船來台從事離岸風電作業,如果是中國製的外國籍工作船,也須經國安審查把關。

即使沒有中國的進逼,也有來自他國的競爭,譬如水下基礎,主要就面臨韓國以及越南等國強烈威脅。

隨著政策保護傘確定將收起,本土供應鏈業者雖面臨不同挑戰,但都勢必得迎戰國際業者,才能穩固國內風場訂單,更進一步搶攻亞太市場。政策轉折之際,《報導者》逐一盤點,檢視政府推動離岸風電國產化政策多年以來,台灣風電產業的發展目標、期程與實力究竟走到多遠?

綜觀離岸風電產業鏈,可略分為四大類別:包括水下基礎、風機零組件、電力設施與海事工程。

事實上,台灣許多離岸風電的政策內容,都散見於各部會簡報檔中。《報導者》翻找國產化政策推出之際,經濟部工業局(現為產業發展署)在2018年1月18日發布的「離岸風力發電產業政策」簡報,其中規劃依風電併網時程,從2021年到2025年間,由塔架、水下基礎、電力設施開始發展,逐步深入到關鍵核心零組件及技術,愈晚併網所須負擔的國產化項目愈多,至多27項。

只是,中間受疫情、俄烏戰爭影響,或是相關零組件國內並無產製量能,而導致部分發展項目無法達到國產化目標。金屬工業研究發展中心資深產業分析師兼副組長陳芙靜回憶,2018年國產化政策啟動時,完全無法預見全球局勢如此劇烈變動,尤其是後來疫情爆發,「衝擊很大,那段時間對業界來說也非常辛苦,冒著風險赴歐取經。」

依據審計部2023年總決算審核報告,截至2023年底有10座風場須配合國產化政策,但有9座風場都無法達到原政策規劃的國產化目標。至於哪些項目已有商業量產實績?經濟部產業發產署(產發署)去年新聞稿則舉例回應有「機艙罩、鼻錐罩、葉片、水下基礎」。

此外,日前產發署副署長鄒宇新受訪時也具體點出,葉片樹脂、風機機艙與水下基礎等3個國產化項目,已有出口實績或潛力。

事實上,根據《報導者》多方採訪,目前台灣本土業者已有些成果,但具備實力打亞洲盃甚至國際盃的業者,仍十分有限。以風機機艙而言,台灣必須透過「以大帶小」的方式,藉由國際風機業者西門子歌美颯(Siemens Gamesa Renewable Energy),帶著國內供應鏈打入亞太市場。

不過,西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展總部董事長倪邇思(Niels Steenberg)接受《報導者》採訪時直言,以西門子歌美颯近期在韓國及日本得標的項目為例,會由台灣出口,但還很難斷言有哪些台灣供應鏈業者能滿足全球競爭力,能以合適的價格、品質和數量交付產品;但西門子歌美颯已經提供報價機會,最快今年就會揭曉供應鏈實力。而他也補充指出,台廠上緯的葉片樹脂確實「世界一流」,已是全球供應鏈的一部分。

具指標性、技術門檻高的葉片雖一度由國際風機製造商維特斯(Vestas)授權天力生產,也順利量產,曾是中國以外、亞洲唯一的離岸風機葉片廠,但後續因風機大型化、廠區升級卡關,雙方並未繼續合作。

風機內最核心、技術層次也最高的零組件,則包括齒輪箱、發電機與功率轉換系統等。「說實在,這些(大部分由歐洲國家掌握的)核心技術,國外不願意放,國內業者當時雖信心滿滿(具製造能量),但後來也因風機尺寸日新月異,且技術門檻高及投資風險高而退卻,」陳芙靜指出。

這些高技術門檻的項目,如功率轉換系統,業者不願技轉,而是由丹麥外資科凱風能(KK Wind Solutions)在台獨資設廠;齒輪箱則僅有台朔重工一家能配合,但因市場規模小、投資成本又高,最終並無能力產製;發電機部分,東元電機雖有意發展,但目前也無量產能力。

海事工程部分,第二階段潛力場址國產化項目有鎖定「船舶製造」,打造出台船的國際級工程船「環海翡翠輪」,能進行水下基礎安裝,亦有人員運輸船由國內製造,但其餘船舶主要都由國外打造;後續進入3-1期則修正規定船舶應使用「本國籍」,船舶製造改列加分項目。至於工程設計,也有國內業者拿到部分訂單,但主要仍以國外工程顧問公司為主。

此外,原本目標2023年投產的海纜,前期雖有大亞電線電纜投入,但因建廠成本過高、設廠地點難尋等因素,已放棄建廠計畫。另一家業者華新麗華則在2023年正式決議投入海纜事業,聯手丹麥離岸電纜大廠NKT投資百億成立「華新能源電纜系統」,預計2027年正式投產。

台灣的離岸風電開發已經從第二階段潛力場址,來到第三階段區塊開發。延續前一階段已落實的產業並擴大發展,3-1期、3-2期各有相應的國產化政策,目標也都還是希望台灣成為「亞洲基地」,供應亞洲離岸風電市場,並能建立自主產業鏈,維護再生能源穩定供應。

原預計2026~2027年須併網的3-1期國產化政策,列有五大類共25項的關鍵發展項目,其中電力設施、水下基礎與風力機零組件這三項,落實數量都必須超過申設容量60%,海事工程服務則以本國籍船優先,並新增工程設計服務,國內公司參與比例不能低於50%。此外,還有56個加分項目,鼓勵具潛力價值的風機零組件、海上變電站、船舶製造等項目發展。

攸關2028~2029年併網的3-2期國產化政策,則是取消必選、由開發商自主選擇與承諾國產化項目與數量,共有24項。各項目配分不同,總分120分必須達到70分以上。其中,水下基礎、機艙組裝與葉片的占比達18分最高,新增的海纜則占14分,其餘項目1到8分不等。

近年國內最大筆、仍在建廠的投資案,正是一度沒有業者投入生產,後來又再納入3-2期選項的海纜廠。面對3-3期國產化政策即將鬆綁,且已有開發商著手降低既有承諾的國產化比例,業界也多指出新進投入大量資金的業者,恐怕蒙受鉅額損失。

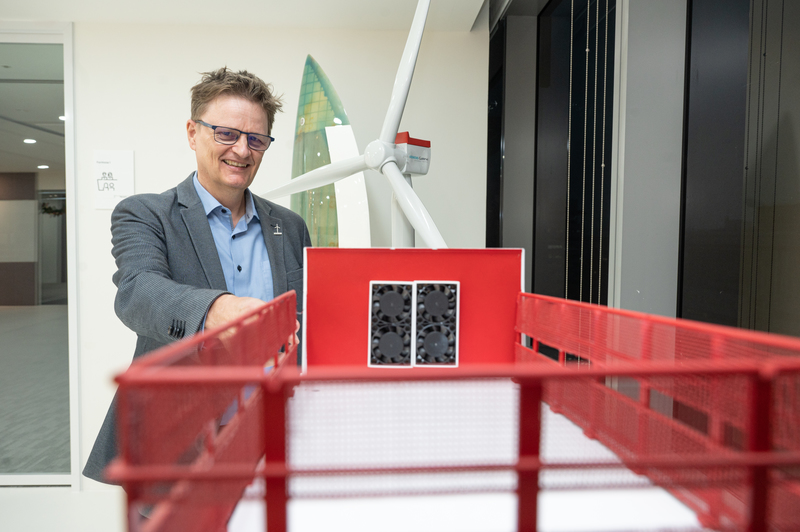

華新能源電纜系統營運長王維熊接受《報導者》採訪時坦言,原本期望國產化政策能延續到3-3期,尤其合作夥伴丹麥廠NKT對國產化鬆綁的反應更是強烈,「原本法規上的保護沒有了,那當然差很多,有沒有競爭是很大的差別。」

畢竟,尚未建廠完成,就得開始面對自由市場。但話鋒一轉,王維熊並未那麼悲觀,他表示NKT是世界三大電纜廠之一,許多華纜系統的客戶,也同樣與NKT有夥伴關係,對於未來接單有一定幫助。

即便華新麗華響應台灣的國產化政策,而進行海纜廠投資,但王維熊強調,進入市場的主要動機並非僅限於此,更多是基於海纜龐大的市場潛力與擴大公司產品組合考量,國產化政策對他們而言,則是入場的加分因素。

「這個(海纜)行業有技術進入的門檻,」王維熊分析,不計中國,全球前三大廠占了市場份額的70%,台灣過去並沒有掌握海纜的關鍵技術,但華新麗華與NKT合作,克服了品質與技術痛點。

華新麗華企業策略發展中心副總經理劉忠祐則補充,海纜是風場輸電的命脈,「讓台灣擁有海纜的自主能力很重要。」

離岸風場的營運週期長達25至30年,在地生產也可以更快速即時地維修、確保電網韌性,「如果備品全部都是進口的話,會面臨到很大的時間壓力,」劉忠祐觀察,不光是台灣希望海纜在地化,歐洲幾乎所有沒有海纜自主能力的國家,也都希望能在地化生產。

一位國內電力設備廠的董事長分析,業者投資離岸風電的海纜廠有很大的經濟風險,因為海纜廠是特殊規格的工廠,建廠花上百億,「不能做別的產品,只能做海纜。」但這位董事長也認為,台灣自主生產海纜十分重要,能源命脈才不會掌握在其他國家手裡,而國產化政策能助攻業者在發展初期,避免面對其他國家的削價競爭。

2023年3月,華新麗華與丹麥NKT簽約後,宣告台灣開展建設海底電纜的里程碑。2023年9月,海纜廠正式在高雄港動土,該廠預計今年完工,「下半年就會生產,送出到歐洲認證,預計要花一年半時間,模擬未來40年海纜的運行,」王維熊表示,將會按照原訂計畫,在2027年下半年量產,希望如期供應2028、2029年的3-2期風場訂單。

長遠而言,華新麗華的目標也是將海纜輸出亞太地區,更有構想建設二期海纜廠,鎖定新市場外銷,王維熊強調,「我們要跟著國際客戶往外走,一定要滿足可靠、品質好、價格合理,這三個基本要求。」但眼前關鍵仍在於先將一期海纜廠建設完成。

一位熟悉產業界的經濟部前官員說,「華新麗華我不太擔心,海纜價格焦董(華新麗華董事長焦佑倫)很願意讓,技術也沒問題,現在只是看能不能如期交貨而已。」

面對可能的國際競爭對手,劉忠祐則不諱言,正在追趕韓國、日本的進度,歐洲如丹麥、義大利也都有海纜製造的能力。

而台灣3-1期的風場,主要都是用韓國製造的海纜,台灣仍勢必與韓國競爭。有產業研究經驗10多年的陳芙靜分析,台灣海纜的最大對手正是屬於韓國大財團的LS Cable,它們甚至已經將海纜出口到英國,「競爭力非常強大,韓國培育的廠商,打的是國際盃。」

至於台灣的國產化政策能多大助攻?陳芙靜長期觀察指出,「(目前是)協助業者提升國際競爭力,但能不能成為打國際盃的主力選手,後面就得看廠商實力。」

事實上,目前大多本土供應鏈業者仍以國內市場為主,罕有出口實績。但在海事工程領域,有40多年港灣建設經驗的宏華營造集團,旗下轉投資公司東方風能自2019年成立至今,已展現實力拿下挪威北海長達6年的海事工程訂單,並計劃在今年設立挪威分公司。東方風能董事長陳柏霖向《報導者》說,「要證明給大家看,走出台灣,我們台灣企業也是有國際競爭力。」

走入台中港,這裡是海工船停泊、風機零組件製造與組裝的關鍵產業聚落。東方風能的「東方海威」是台灣首艘大型佈纜船,其以台中港為母港,船長達130公尺、寬25公尺,改裝後可裝載5,000噸以上的電纜,舖設總長超過100公里,也備有能在3,000公尺深海工作的水下無人載具,將是全球前15大佈纜船,明年起將遠赴挪威執行海工業務,工作範圍涵蓋離岸風電與油氣田。

陳柏霖回想2019年成立之初,新團隊僅是單純要將工作人員載到風機上,因技術還不純熟,光要讓船穩定在海上頂上登船梯,就得花近30分鐘,「客戶的崩潰程度,是你沒辦法想像的,花的時間可能是國外的3到5倍,效率就會有很大的問題。」而現在技術經過磨練,只要花3到5分鐘就能將船定位。

東方風能不僅在離岸風電領域有所成果,也已跨足其他海洋工程,日前打敗日本、新加坡等國際業者,拿下中華電信的台澎金馬海底電纜工程統包業務,而這是首次由國內海工業者得標。

「台灣過去一直缺乏外海的工程,都停留在港灣內,」台灣海洋大學河海工程學系榮譽講座教授簡連貴指出,是因為台灣近十年推動離岸風電產業鏈,才有更多外溢的海洋工程,像東方風能將技術量能、船隊投入發展通訊海纜的施工,正是例子之一。

台灣發展海事工程,不單是為了離岸風電,更因為台灣是海島國家,本該強化海事工程實力。陳柏霖便舉例,如果台灣未來海纜斷裂了,施工技術成熟就有能力自行維修。

陳柏霖還記得,2017年時許多外商來台灣要發展離岸風電,卻都問不到合適的船,「我就覺得,為什麼台灣都沒有工程專業船舶?」當時研究後決心投入,也因有國產化政策支持,才讓東方風能敢踏出第一步。

除了東方風能的船隊外,台灣現在也已有台船的國際級工程船環海翡翠輪、森崴能源旗下子公司寶崴海事工程打造的重吊船「巨人號」等各級別施工船。

陳柏霖認為,相比風電其他領域,「海事工程算是遍地開花,」但他也直言,國產化政策雖有必要,卻又很難區分廠商好壞,尤其政策剛起步時,陳柏霖觀察,許多國際不具競爭力的外商跑來台灣做合資,「沒有要生根,只是換個身分利用國產化,把(船的)生命週期用完。」

「相比之下,台灣廠商是重新開始、做新的投入,競爭上面就會有劣勢,」陳柏霖表示,最初投入時從未碰過噸位大、造價又高的離岸風電施工船,但看準國產化政策支持,「我就拚了一把,在沒人敢投入的低點時投資,也在政府創造的工作環境中,讓我們去磨練。」

2021年時,東方風能在市場低迷時斥資超過10億買進了第一艘大型工程船,「那時候全球市場很糟、很糟,這樣的投資受到了很多質疑,」陳柏霖猶記當時一天收的租金才僅夠維持公司營運,但現在供需逐漸平衡,國際船舶價格回穩,租金已經是當初谷底的兩倍以上。

陳柏霖表示,「因較早投入,建立起了公司的實績與口碑,目前國際上來詢問我們、跟我們談工作的客戶都滿多的。」除了簽下挪威訂單以外,也鎖定日本、韓國、澳洲等地發展。

面對國產化政策3-3期將會鬆綁,經濟部前官員向《報導者》指出,海事工程是台灣目前較多成果的項目,未來在工程與風場維運方面都深具潛力,包括已帶起了東方風能、台船環海與寶崴海事等業者。

只是,陳柏霖擔憂,「一旦放寬國產化,我們等同於進一步放棄了強化台灣海事工程量能的機會。」他直言,台灣海事工程的供應鏈不比國外,東方風能作為船東,得扶植國內許多業者,包括船舶的維修維護、零組件製造、技術人員培育等,「這一些供應鏈都是我們從零到有複製起來,我們就是比別人慢。」

如果要強化國際競爭力,東方風能的選擇將會是「將營運部分外移」。陳柏霖解釋,船籍若掛台灣籍限制多,獲利課稅也比國外多至少20%,但在國產化政策下的目標是培育台灣人才、提升技術、以將本該付出去的錢留在台灣,甚至從海外市場把錢賺回台灣,從而形成良好的長期循環。

而若國產化放寬,陳柏霖坦言「必須有所應對」,東方風能或許被迫選擇將公司營運轉往海外,招募海外員工、船員,再回來接台灣的訂單;畢竟在國內負擔高稅務,且肩負培育人才與供應鏈的情況下,很難與外商公平競爭。但企業出走對國內海工發展、長期人才培育與技術養成將難有助益,「等於連根拔起,放棄在台灣深耕這個產業,把錢給到國外,」陳柏霖說。

《報導者》也採訪寶崴海事的母公司森崴能源總經理胡惠森,他指出若將船掛為台灣籍,會要求台灣船員比例,「但如果找不到船員、供應鏈不能滿足的時候,掛台灣籍當然會比較辛苦。」

面對國產化政策的動盪變局,除了已有海事工程業者積極拓展國際市場外,也有水下基礎業者世紀鋼正在加速海外布局、瞄準國際訂單。

事實上,風電國產化政策推出後,水下基礎是最早發展的項目之一,北部有坐落於台北港的世紀鋼,南部則有官股背景的興達海基在高雄興達港帶頭,形成兩大水下基礎生產基地。

不過,中間歷經疫情、俄烏戰爭等不利因素影響,風場建置速度與產業發展都深受延宕。部分項目製造的品質與數量更是不如預期,像水下基礎製造就比原先預估更為困難,以興達海基為例,監察院曾於2022年7月提出調查報告,指出興達海基原應在地化的111套水下基礎,接單後卻僅成功組立6座。

即便興達海基也努力克服學習曲線,但因風機大型化的趨勢,興達港水深不足,無法製造所需的大型水下基礎。中鋼對此也表示,曾試圖持續生產水下基礎,但礙於無法提出具競爭力的價格,所以難以繼續承接市場訂單。

興達海基黯然退場,台灣目前能生產大型水下基礎的廠商只剩下世紀鋼。

《報導者》去年前往台北港的水下基礎廠區採訪時,世紀鋼策略長林明弘對於國產化政策鬆綁並不擔心,當時他指著高達百米的廠房說:「我們還要擴大產能,讓固定成本降低,爭取更多訂單。」

世紀鋼在上個月的法說會中,也指出除了國內擴產外,還會加速在印尼巴淡島設廠,生產前製程構件,目標明年初投產,有助進一步降低成本,並強調國產化政策調整,並不會影響對台灣離岸風電的信心。

儘管世紀鋼常被外界質疑報價偏高、品質未如預期,難以與重工業基礎雄厚的韓國大廠正面競爭,但多年與世紀鋼合作的開發商哥本哈根基礎建設基金(CIP)亞太區總裁許乃文受訪時也給予國產化肯定,表示世紀鋼的製程成本已與韓國接近,「這是很大的躍進,」只是仍需負擔碼頭租金、廠房攤提等額外費用,才導致報價更高。

許乃文也舉例說,CIP下單的第一座水下基礎,世紀鋼耗時19個月製造,「現在一個月4到6座,速度之快。」至於品質,許乃文則表示,世紀鋼已經訓練出一批焊工,而且完工的水下基礎經過多次地震、颱風,「目前狀況都很好。」

國產化鬆綁後,林明弘認為,世紀鋼反而有更多彈性,可以採購韓國、越南等地更便宜的構件,「產量、接單量、營業額都可以更大,」但他更擔心的是,台灣的下游供應鏈因此接不到單,對於整體產業也並非好事。

離岸風電的本土產業發展已邁入關鍵節點,政策鬆綁後,業者即將面臨國際挑戰。倪邇思直言,國產化政策最大的問題之一是,「造成了一系列的壟斷,多項產品都只有一個供應商。」他形容,這是在台灣周圍築起一道防護牆,讓外面的業者難以進入。

未來,台灣的離岸風電本土業者是否該繼續以產業政策扶植?學者間抱持的意見也不盡相同。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜認為,產業發展應以市場機制為主導,避免過多政府干預。從國產化政策開始時,他就不覺得台灣發展離岸風電產業,能與早已發展多年的國際大廠競爭。他直言,台灣要發展任何產業一定要先找到自己的利基點,「這個不是政府能搞的,那是需要在市場上打滾才有的敏感度。」

長期關注台灣產業發展的中央大學經濟學系教授邱俊榮則表示,離岸風電初期在台灣屬於「幼稚產業」,對於政府是否要扶植這樣的產業,學理上長年有各種爭論。他認為,「還是需要一些政府的支援,」只是,保護有沒有效,得要依照不同個案而定,也必須滾動式檢討。

邱俊榮也提醒,政府資源分配有限,該如何在眾多產業間取得平衡,像半導體產業發展強勢,「是否因此排擠其他產業的發展?」他指出,賴清德政府提出的「五大信賴產業」政策方向,便可見再生能源未被納入,與蔡英文政府時期的產業多元發展相較,明顯轉向。

以離岸風電的本土產業發展而言,多數受訪者的共識是,政府當前最迫切是要回頭檢視政策推動以來的真實成效──了解哪些產業已建立起自身的技術與市場優勢,哪些則始終缺乏競爭力與自主能力。國產化不該是一體適用的保護傘,每個產業的發展階段與挑戰不同,所需的支持與退場機制也應有所區別。

真正考驗政府治理能力的是,能否在全球產業鏈動盪的當下,仍擘劃出一條讓本土產業持續前進,而非困在保護結界內的路徑。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。