繼2018年在國際影展大放異采的《幻土》後,相隔6年,新加坡導演楊修華再推出劇情長片《默視錄》,不僅入選第81屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎、也在第61屆金馬獎入圍6項,更是金馬影展的開幕片,顯見該片在年度華語電影裡具有開創性的代表意義。

哲學系出身的楊修華,從一宗偷窺與反跟蹤的懸疑刑偵片中,拉出的不僅僅是對國家機器介入人民隱私的質問,更是抗拒窺視又想要被看見的矛盾人性的演繹。故事既沒有清晰的「答案」,也沒有大白的「真相」,觀眾「看見」了什麼,或許正反射出自己渴望「被看見」的那一塊。

入圍獎項:最佳劇情片、導演(楊修華)、男配角(李康生)、原著劇本(楊修華)、原創電影音樂(福多瑪)、音效(杜篤之、杜則剛)

女兒在公園遊樂場離奇失蹤後,一對年輕夫妻與母親的生活也徹底變了樣。他們絕望奔找女兒,直到私密偷拍光碟送達,案情出現一線曙光,卻發現有人正在監視著這個家。一家人不得不在門口裝上監控反制窺探者,卻讓自己的生活暴露得更加蒼白赤裸。隨著偷拍者的身分逐漸曝光,每個家庭成員終將迎來屬於自己的真相⋯⋯。

楊修華

導演、編劇。首部劇情長片《In the House of Straw》入選新加坡電影節,《幻土》獲得2018年盧卡諾影展金豹獎及2019年金馬獎最佳原著劇本。2024年以《默視錄》入選威尼斯影展正式競賽。

人類靈魂的歷史現實是,生於被束縛與被監控。 ──法國思想家米歇爾.傅柯(Michel Foucault)

一開始,34歲的導演兼編劇楊修華腦子裡,只是都會叢林裡,兩個水平對望的窗戶。

兩個窗戶裡,有兩個家庭,有著相似的緊張關係,不太相似的不幸原因。

《默視錄》以一個年輕父親(巫建和飾演)尋找失蹤的女兒開始,展開和在超市擔任經理的鄰居(李康生飾演)的較勁,藉由偷窺與反跟蹤,逐步逼近彼此家庭崩解的真相。電影同時也在不斷叩問,在密不透風的社會結構中,人的自由有沒有不被馴化的可能。這部集結了台、新、法、美資金的國際合製電影,除了獲選為今年(2024)的金馬影展開幕片,也入圍了最佳影片、最佳導演、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂、最佳音效六項大獎。

「楊修華用了一個近乎類型的手法切入,但最後卻帶出一個超出類型範疇的世界觀,」金馬執委會執行長聞天祥在宣布入圍名單時,如此評價。

是的,新加坡彈丸之地,在新加坡土生土長的導演楊修華,創作野心卻很大。他擅長從驚悚的類型出發,在每一個鏡頭植入角色存在的困境、集體社會的虛構性。

雖然不像梁智強、陳哲藝等新加坡導演,在台灣廣為人知,他卻不是金馬獎的新鮮人。

29歲那一年,楊修華以2018年在新加坡上映的劇情長片《幻土》(ALand Imagined),拿下金馬獎最佳原著劇本、最佳原創電影音樂兩項大獎。在最佳原著劇本這個獎項上,楊修華擊敗了當年鍾孟宏與張耀升的《陽光普照》、楊曜愷的《叔.叔》、陳哲藝的《熱帶雨》以及趙德胤、吳可熙的《灼人秘密》。至今,楊修華都還記得,把金馬獎座握在手裡的那份激動。

《幻土》以警探調查在新加坡西部填海造陸中國工人的失蹤開始,敘述了新加坡社會底層移工們的生命掙扎。片中,有一幕夜景,乾淨富裕的新加坡成為遙不可及的背景,在海灣的另一端閃著微光,近景則是中國工人男主角和網咖網管女主角,兩人游完泳後,躺在填海造陸的海灘上聊天:

女網管:新加坡的南部海岸線,就好像一條直線。 中國工人:這裡的砂石是馬來西亞運來的。有些地區是印尼來的,還有越南。我們工地聽說是柬埔寨的,有人說是黑市買來的。 女網管:那就是說,我們現在已經不在新加坡囉?而是躺在馬來西亞。挺有才啊,老弟! 中國工人:改天,帶妳去別的填海地看看,環遊世界!

楊修華從新加坡國立大學哲學系畢業,熟讀班納迪克.安德森(Benedict Anderson)《想像的共同體:民族主義的起源與散布》。《幻土》以警探辦案的劇情線,企圖剝除新加坡的國族神話的外衣,向觀者揭露新加坡所謂「進步」面紗底下的抑鬱面容、身分焦慮。

《默視錄》則更進一步,質問國家權力的正當性,也探討在看與被看之間,愛的可能。

《幻土》之後兩年,COVID-19大浪襲來,讓國家監控全面占據了道德高地。楊修華重新回到自己24歲那年動筆的劇本,深化電影脈絡。

「疫情之前,即使在新加坡,我們也還會討論監控對個人隱私所造成的侵犯。可是COVID來了之後,整個論述變成,自我監控才是道德的:在道德上負責,意味著你對於去了哪裡、和誰碰面,都不能隱瞞,」他說。

而失去自由的過程,是不可逆的。「我們回不去了。我們現在能談論的只有,我們如何適應全面監控的新事實,」他說。

《默視錄》片中無所不在的監視器,把這座花園城市變成傅柯《規訓與懲罰》書中的全景監獄(panopticon)。權力之眼安逸地隱身於市民的視線之外,卻透過無所不入的的凝視,規訓市民,也讓市民自我規訓。

片中,辦案的警探是國家權力的化身,告訴巫建和飾演的年輕父親:

「你只要一直盯著一個人,一直盯著他,總有一天,那個人就算不是賊,也會變成賊。」

「我住在新加坡的組屋裡,每天就是看人與被看,」楊修華說,早在10年前他開始創作劇本時,他想表現的矛盾人性是,雖然抗拒窺視,人卻總想要被看見。

一朵開在空山深谷裡的花,沒人看見,算不算開花?

《默視錄》中林幻夢露飾演巫建和妻子,陳雪甄飾演巫建和母親,都各有一段室內的舞蹈,無語地舞動,隱喻了在名為「母親」牢籠裡,女性對自由的追尋,與渴望被看見。

有一回,楊修華在公園坐著,和一位老人聊天,他意識到自己開始投射自身經驗到這位老人的故事裡。

「我們在觀看的同時,也投射了自己。是自己的投射,讓被觀看的人和物,變得有意義。」

念哲學系的青年導演,說起話來總是有那麼一點哲思。存在,一定得仰賴他者嗎?楊修華在電影中,拋出這個困惑。

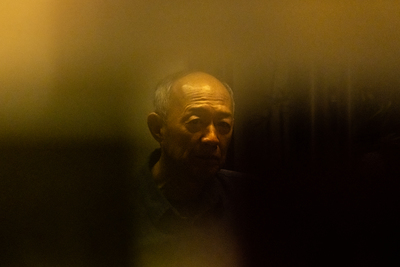

從這個經驗裡,他開始構思李康生的角色:一個著迷於窺視別人生活的寂寞中年人,透過窺視逃離自身,好像得以去過別人的生活;可是,一旦回到自己的人生,卻手足無措地不知道該怎麼過活才好。在導演口中「前所未有」的觀看社會中,社群媒體、國家權威都不斷凝視著每一個人。而看電影的每一個人,也像片中的李康生,刺探劇中角色的祕密,成了偷窺者。

在《青少年哪吒》裡,李康生飾演的小康,一直用羨慕嫉妒的眼光凝視著陳昭榮、王渝文,李康生那叛逆少年躁動不安的眼神,深植人心。也因此,李康生一直是楊修華的第一選擇。「他的眼神,太powerful了!」楊修華說。

而楊修華也很幸運,李康生非常喜歡這個曲折離奇的劇本。「看劇本的時候,我就可以想像,有很多視角、很多鏡頭。有監視器的,有我拿DV偷拍的,有現場拍電影的,有三個以上的鏡頭,」李康生說。

時隔32年,再演跟蹤者,李康生眼神中的不安依舊,但在這部片中,他以極少對白、身體語言,表達出都會中年人的孤獨與空虛。這樣的表演,對李康生來講,毫不困難。困難的是,兩個男主角,極少對手戲。

「我都是走在巫建和背後,沒有對手戲,」李康生說,整部片中,他只有跟林幻夢露有對手戲,其餘只能用動作和眼神,傳達生而為人,那股無可壓抑的好奇和慾望。

而李康生無言走在巫建和的背後,這樣的畫面,也暗示一種命運的循環。

《默視錄》義大利籍製片陳璽文(Stefano Centini)5年前就開始和導演反覆討論劇本。原本,劇本設定的世界觀更加科幻,是未來的父親(李康生飾演)跟蹤現在的父親(巫建和飾演),而城市的設定,可以是任何一座亞洲城市,甚至是未來的虛擬城市,讓觀眾感到有點親切、卻又有點陌生。這種時序與情懷的交錯,後來簡化為李康生、巫建和互相窺伺、跟蹤,在觀看的過程中,彼此成為各自的一部分,進而引導觀眾去懷疑:會不會他們兩人其實是同一人?

陳璽文並不介意讓這部片有點難懂。「我們希望做出來的電影,也許第一次看不是很懂,可是即使10年後、20年後看,都還是有不同收穫,」他說。

有趣的是,陳璽文也是紀錄片《神人之家》的製片。他觀察到,雖然《默視錄》是劇情片,由於獨立製作,劇組小,機動性高,為期兩週的拍攝現場反而很像紀錄片,導演給了演員很大的自由度,演員都能把台詞改得更符合自己表演風格。而紀錄片《神人之家》在剪接時,反而很強調要有劇情片的情感強度、情節張力。「製作劇情片和紀錄片的界線,愈來愈模糊,反而能給電影更多力量、深度,」陳璽文說。

尤其,當《默示錄》所揭示的觀看,是如此日常的一件事。

「拍這部片是很舒服,自然的,我們不也每天都在滑手機,看一下街道對面的人?」李康生說。

為了拍攝「觀看」,導演楊修華把整個故事拍了兩次,第一次拍攝演員們觀看的樣子,第二次拍攝演員們的主觀視角,再用不同的視角串出全片,讓觀眾彷彿也在跟蹤正在跟蹤巫建和的李康生。

這種「觀看之鏈」(chain of watching),有是非善惡嗎?楊修華相信,觀看本身,就蘊含了改變的可能性。

電影中有一幕,巫建和反跟蹤李康生搭乘電梯時,電梯裡的監視鏡頭上,爬滿白色的蛆。這顆特寫鏡頭,寓意著自然或歷史的力量,總是會重新找到平衡。

電影前半部,李康生偷窺巫建和的過程,配上傑出的電影配樂,令人窒息。但是到了電影後半部,巫建和開始反跟蹤李康生時,電影迎來了一絲顛覆控制、反轉權力關係的機會。

約翰.伯格(John Berger)在《觀看的方式》說過:「我們永遠搞不清楚,『看到的』與『知道的』之間的關係。」(The relation of what we see and what we know is never settled.)這個核心命題,貫穿《默視錄》全片。

科技與國家機器創造了一種可以全面圍堵並即時監控的錯覺,但是,我們始終缺乏的,是正確詮釋的能力。

以關鍵的女兒失蹤場景為例,電影前半部,導演讓觀眾從巫建和的視角出發,看待這個事件發生。電影後半部,導演讓觀眾從李康生偷拍的視角,再一次目睹失蹤事件,誘導觀眾去思考之前所看到影像的背後:女兒是真的走丟了?還是不耐煩的爸爸故意搞丟的?抑或是,老巫正回想起自己年輕時弄丟女兒的那一幕?

於是,在這一幕,在新加坡最日常的公園裡,巫建和與李康生,就像那兩棟公寓裡的兩個窗戶,遙遙相望。失敗的父親們,成為彼此的鏡像。

看與被看,也創造了慾望流動的空間。林幻夢露飾演的年輕媽媽,進到李康生任職的超市裡,在滿是監視鏡頭的超市中,弄亂貨架上的商品,甚至戴起墨鏡,朝監控鏡頭示意,李康生也為林幻夢露播放蔡琴的〈不了情〉。在李康生的凝視下,蔡琴勾人的歌聲中,原本布滿監視器的冰冷超市,林幻夢露卻能暫時卸下直播主、母親的角色,只是單純的自己。於是,在柴米油鹽的超市,也有了愛情降臨的一瞬之光。

《默視錄》探討了個人自由與國家權力的關係,無法有多元認同、慾望流動的社會,人的存在,好像只能有被看見的模樣。

「我很害怕觀看之鏈帶來的窄化結果,好像人沒有其他可能性了,」楊修華說。

觀看的方式,一直是開放的,電影的結局亦如是。最後一幕,雖然林幻夢露已帶著女兒離開巫建和,獨立生活,但站在陽台上的林幻夢露,與站在對街的巫建和靜靜對望,熱帶島嶼的微風吹動樹梢,好像兩人靈魂的微微震動。這時,又響起蔡琴的〈不了情〉,也為結局埋下弦外之音。

楊修華從《幻土》到《默視錄》,都以自由的難尋,來靜靜訴說集體社會的控制與壓迫。李康生與巫建和雖然少有對手戲,卻始終無言對望,望進國家權力無法觸及的心靈景深。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。