影評如水,能載舟、亦能覆舟;卻是電影文化重要的一環。雖說創作之後「作者已死」,電影一上映,作者就失去詮釋的資格;但銳利的影評,卻能讓作者「再死一次」。

1970年代的影評人可謂一字千金,報紙上短短文章就能影響一部電影熱賣或下檔,當年不同影評人對台灣新電影的筆戰,也留下珍貴的歷史論述。但隨著網路衝擊,影評漸從主流媒體退場,轉向網路、社群平台甚至自媒體,成為破碎且多元的眾聲喧嘩,也讓電影上映後,很難再激起漣漪。

近年來,台灣影評生態又出現了新的改變,2015年金馬影展成立「亞洲電影觀察團」,培育出一批新生代影迷系影評;2018年「台灣影評人協會」成立,集結四散各處的影評人,重新凝聚對電影的思辨討論。網路時代的影評人們,可以在演算法的洪流中找回發音位置嗎?

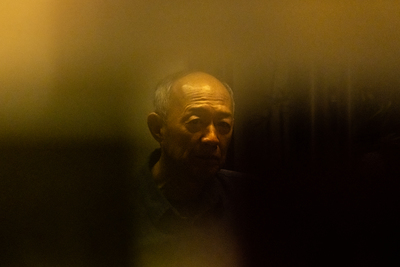

第61屆金馬獎開獎前夕,最炸裂的話題不是哪部影片呼聲最高,而是導演鍾孟宏第7部劇情長片《餘燼》點燃的影評戰火。曾以《第四張畫》與《陽光普照》二度拿下金馬獎最佳導演的鍾孟宏,也在2021年獲選「傑出影視聽工作者楊士琪紀念獎」──這項以表彰為台灣新電影升火的已故記者楊士琪為名的獎,意在彰顯具有道德勇氣並努力開創新局的電影工作者。鍾孟宏,台灣當代電影的指標旗手,作品也理所當然成為影評人重點關注與評論的標的。

其中,影評人壁虎先生近年來連續對鍾孟宏作品發表措辭強烈的評議,包括〈多力多滋人文主義:2020台灣劇情電影的一種傾向〉、〈《瀑布》:「鍾孟宏可以跟柯文哲結婚〉,到近日全面延燒的〈老頭子,如果你對過去有點理解⋯⋯你會知道《餘燼》是一部多麼惡毒的電影〉,引發的層面已經從單純電影本身優劣的爭論,進一步拉出:影評可議之點是否僅止於「作品」本身?在電影藝術或社會多元文化價值中,影評人是否有其專業的「界線」?

「我總覺得每當發生影評的筆戰時,雙方認真辯論一部電影時,才是影評人真正發光的時刻。」《放映週報》前主編謝佳錦如是說。

拉大時空維度來看,這一波因鍾孟宏作品影評引發激烈的筆戰,或許是台灣電影文化的一個新火種,重新點燃了社會理解與深探電影內涵的熱情。我們也試圖從台灣電影發展的歷程,整理與分析影評的守備位置與生態系的變化。

謝佳錦在〈數位時代以降的台灣電影評論觀察〉一文中指出,台灣影評文化在近年發展洶湧,也發展出與過往不同的影評風格,過去台灣電影曾經歷過一段低潮期,因此部分影評人慣於「呵護」國片;但不少年輕影評人沒有經歷過那個時代,對於「台灣電影還在努力中」並沒有太大的感受。於是,有話就說,看不過去就鳴放。

過去好幾年電影發行商慣以「愛台灣=挺國片」行銷電影,多數媒體、影評人也對國片偏向隱惡揚善,以行銷資源推播正面評論下,而造成一種風向、或認知偏差,雖一度奏效,但久而久之也趨於疲乏,好像看到爛片,為了愛台灣也只能「瞎挺」。

謝佳錦指出,網路有一種反權威的酸民文化,熱衷用銳利「金句」戳破國王新衣,和其他鄉民群起嘲諷,網路影評人私下的連結也出現較有凝聚力的小圈子,緩解了被孤立的焦慮也更加敢怒敢言,一批網路影評人因而得以突破大眾傳播產業生態,滿足過去在媒體上較少被看見的發聲位置。

然而,在社群平台演算法分眾化的趨勢下,謝佳錦分析,很多電影的爭辯都只是很破碎的出現在留言區,而且當代又特別強調「尊重不同看法」,所以時常太快跳到「青菜蘿蔔、各有所好」,以這種「每個人主觀品味不同」作結,難免有些鄉愿,也讓近年影評較少出現精彩且有深度的論戰。

「其實有足夠好的負評,也更能彰顯好評的價值。」謝佳錦認為,影評的本質就是討論電影,討論電影的內容、討論電影的好壞。

已故的資深影評人黃仁在2004年出版的《台灣影評六十年:台灣影評史話》一書中指出,1960年代的影評在報章雜誌上非常活躍,每家報紙上幾乎每一天都有影評,對當時的票房影響相當巨大。黃仁與當年重要的影評人老沙、哈公、魯稚子等人更創立「中國影評人協會」,成為當時影評的傳統權威。

「當年影評是很有影響力的,我們在報紙上能用短短36個字去評一部電影,卻會影響到那部電影的票房表現,」黃建業說,當時報紙引入了西方媒體的「星星評論」,會給每部電影打星星,作為觀眾進戲院看片的觀影指南;有時分數被評很低的電影票房就慘不忍睹。在當時報禁未開放的情況下,兩大報的影評具有巨大影響力,若將影評字數換算票房收入,真的是「一字千金」了。

黃建業回憶,由於當時專欄對於電影的批評不留情面,又影響到電影票房利益,很快引起電影發行商、電影產業的有力人士反彈,電影公司因此對當時的新聞局施壓,希望《聯合報》的影評人筆下留情,「當時我們幾位影評人拒絕寫違心之論,所以在《聯合報》的專欄就停了,而《中國時報》的專欄則轉趨溫和。」

黃建業認為,當年影評作為一種觀影指南,不可能只說好話不說壞話,不然就淪為電影宣傳,「影評是寫給觀眾、寫給讀者的,幫助讀者建立電影美學和觀點,協助觀眾來理解電影、看懂電影。」他說,即使是尖銳的負評,也是批評那部電影難看,而不是要批評電影創作者。

當年影評人經常會因為對電影美學及觀點的不同,在報上筆戰,背後更涉及到政治意識、個人審美觀,特別是對於台灣新電影的論戰,一度大幅占據了媒體版面。

「評論體系或評論大眾在一個社會扮演帶有強烈道德性目標的角色。它一方面有詮釋的功能,使創作活動的意義得以明朗或伸展;另一方面又有制衡的功能,避免社會被單一的價值(如票房、廣告、錯誤的評價)所支配,提供給資源不足的創作活動另一種社會支持。」──〈「另一種電影」民國七十六年臺灣電影宣言〉,詹宏志等。

1987年1月,在台灣解嚴前夕,這篇由詹宏志起草的宣言刊載於《中國時報》人間副刊,對當時的電影政策、電影產業與電影評論等三個面向提出廣泛質疑,試圖在商業電影以外,撐出「另一種電影」存在的空間。底下掛名的人有小野(現任文化部長李遠)、侯孝賢、楊德昌、吳念真、林懷民、黃建業等藝文界的重量級人士。他們有不同的創作路徑,但都是當年台灣新電影的創作者、實踐者、擁護者。

30多年過去,當年的台灣新電影已變成經典老片,而當代影視環境的問題跟當年相比是有增無減:藝文獎勵補助政策在僧多粥少的情況下,仍在商業與藝術間反覆猶疑、舉棋不定;影視產業面對網路短影片與串流平台衝擊,不僅國片票房陷入低迷,連電影院的經營也面臨困境。

報禁解除後,報紙家數驟增、一份報紙張數也不再只是薄薄三張;諷刺的是,影評版面卻愈來愈少。媒體競爭之下,關於電影戲劇的報導,不再涉及討論「電影」運鏡美學或闡釋觀點,反而是「電影明星」的私生活取而代之。八卦娛樂與花邊讓影劇新聞嚴重貶值、媒體對文化責任自我閹割;失去發表刊物空間的影評,也連帶失去了多年來鞭策台灣電影的權威與代表性。

網路也解放了「誰可以是影評」的分界。1990年網路電影資料庫(IMDb)上線,1998年「爛番茄」網站(Rotten Tomatoes)創立,讓世界各地普羅大眾的票選與評分,成為另類觀影參考,就像選餐廳前,得查一下網路評價是幾顆星一樣。專家說法不重要,口碑才是王道。

專業影評的權威消散、失去在主流媒體的發表空間,對影評而言是禍也是福;空間與平台都變化之後,影評書寫也鬆動了,不再局限於電影本身美學的討論,出現更多天橋下的說書人,也有更多不同背景的人加入電影評論書寫的行列。

台灣藝術大學電影學系助理教授徐明瀚指出,網路時代的影評數量大爆發,書寫電影的人愈來愈多,但大多數都是篇幅較短的觀後感,追求網路的即時性與討論熱度,反而是需要比較長時間積累、思考與沉澱的電影論述少了,「每年有這麼多電影被製作、被看見,能為電影留下一個有價值的論述的影評,才是真正優質的影評。」

黃建業說,當素人加入影評行列後,多元觀點可以交流,但專業影評人的意見也被弱化了,「影評的重量與聲量都被稀釋了。」網路時代的資訊更加流通,影評與觀眾的知識都有顯著提升,整個影評生態也變得更加多元、走向眾聲喧嘩。

謝佳錦引用美國資深影評人羅傑.伊伯特(Roger Ebert)在2012年的陳述:「電影評論仍然是一個專業,但它不再是一個職業,你無法賺到錢。不過這給了那些關心電影又享受發表的人機會。任何人只要有一台電腦,就能免費開一個部落格,開啟影評事業。」、「這是電影批評的黃金時代。前所未有的影評人為更多的讀者寫出更多更好的文字來談論更多的電影。」

謝佳錦說,當代電影評論的話語權不再局限在少數權威影評身上,這也考驗讀者的媒體識讀,如何在眾多影評中辨別好的評論,而不是業配、酸民或內容農場,「這也會是電影創作者、產業要面對的問題。」

謝佳錦說,《放映週報》在2005年創立時正逢台灣電影的低潮期,主流報紙或電視媒體幾乎不報導台灣電影的發展,因此《放映週報》當時就成為台灣電影人的重要平台,累積珍貴的內容。

相較之下,2017年創立的《釀電影》是當前少數以電影為核心的民營雜誌,也更面向讀者市場。《釀電影》的主題包羅萬象,從克里斯多福.諾蘭(Christopher Nolan)到宮崎駿,從旅遊電影到香港電影專題,把台灣觀眾放在全球化的位置中,探索年輕讀者可能感興趣與喜愛的電影品味。

「影評要能提供新的觀點,不是對於觀看電影的觀點,更是理解世界的觀點,」女性影像學會理事陳穎指出,電影是觀眾認識世界的途徑之一,影評可以透過電影延伸出去,用文化研究的方式討論更多的社會議題。她長期書寫電影中的性別意識,希望透過電影讓讀者理解、探討性別議題。

陳穎認為,在網路時代寫影評未必要把個人經營成網紅,但寫久了也會累積出特定領域的專業,而且再冷門,讀者也買單,「我一開始也會擔心自己會不會寫太長、太硬,但寫久了發現讀者都能讀得下去。」

甜寒認為,電影書寫常是在「美學─議題─電影」三者間互動,她試圖脫離這樣的路徑,結合自身經驗去梳理對電影的感性想法,更主觀、更獨特,甚至可以獨立於電影之外;即使讀者沒有看過電影,也能從文章中有所收穫。

「當代要問什麼是『影評』,是個很難回答的問題。」《放映週報》主編蔡曉松說,不同的媒體對影評有不同的想像,《放映週報》會更偏好專注分析電影美學的評論,而其他媒體選擇刊登的評論可能都有所不同,不同的讀者、寫作者對影評也都有自己的看法。

在多元的網路時代,各種影評都能找到發表的平台,即使媒體不刊登,影評人也能透過自媒體的社群經營找到一群氣味相投的讀者;有讀者喜歡看批判電影好壞,也有人喜歡發現電影中閃閃發光的片刻,影評宛如稜鏡,折射出看待電影截然不同的角度。

書寫影評,最後忍不住捲起袖子,拍起電影的故事,在影史上不少。例如侯麥(Éric Rohmer)、高達(Jean-Luc Godard)等法國電影新浪潮的代表人物,都是先自電影評論開始,後跨足電影創作;《徵婚啟事》、《雙瞳》導演陳國富,也是從書寫影評入行,後擔任導演、監製,並主導創立金馬影展。

甜寒也是其中之ㄧ。2023年甜寒索性不當醫師,搬回中部,全心投入拍攝紀錄片和製作劇情短片,這一切都與她參與「亞洲電影觀察團」有關。

在亞觀團認識了許多電影製作人、影評人,成了她投入電影產製的人脈養分。

長期參與亞洲電影觀察團的謝佳錦說,當時讓亞觀團評審「奈派克獎」的入圍作品,是為了挖掘亞洲新銳導演。因為亞洲新導演的電影入圍後,導演來台灣出席時,記者們大多興趣缺缺,因此聞天祥希望藉由亞觀團的評選,可以增加與這些新銳導演的交流與曝光機會。

亞觀團每年從眾多報名的影迷中挑選約20位參與者,成員組成的安排盡量多元──如同美國法庭戲裡的陪審團──其中會有一些影評人,也會有大學生、家庭主婦、法官、心理醫生等各種背景,希望能提出更多元有趣的討論。不少亞觀團的成員後來也成為金馬影展固定合作的寫手或工作人員,更有人成為新生代重要的影評人。亞觀團成為金馬獎既可拔擢各類人才、又可推搡新銳導演的多元功能。

張硯拓觀察,這10年來亞觀團確實培育出一批新生代影評人,並成為一個相互討論的人際網路,也支持彼此繼續走在書寫電影的路上。

張硯拓說,如何面對演算法,是網路時代書寫影評的重要課題,影評的本質也許沒變,但表現形式已經變了好幾輪。書寫者單打獨鬥來對抗演算法,常是心血在資訊洪流中淹沒。

於是,2018年台灣影評人協會成立,希望提供影評人更多支援與交流,因為在網路時代下,很多影評書寫是無償的勞動,寫個幾年如果沒有找到讀者、發表平台,可能就沒有動力再寫下去。

台灣影評人協會常務監事徐明瀚表示,影評人協會當是透過成員互相推薦的方式來入會,同時也會參考影評人在其他媒體刊物上發表的成果來評估成員的資格,「希望能維持協會的公信力以及代表性,也計畫跟更多國內外影展、獎項合作,可以擔任選片、策展、評審的角色。」

徐明瀚認為,網路時代有更多人願意寫影評對電影就是好事,批評也好、讚美也好,有更多人參與討論,才會有更多人對電影感興趣,讓更多人會想繼續看電影,「如果電影連討論都沒人想討論,那才是最可惜的。」

討論一部電影有各種不同方式,傳統上對於電影美學、劇本結構、鏡頭語言的評論仍然存在,而當代則出現更多超越電影好壞的評論,去談電影背後的政治、性別、文化,談電影以外的哲學啟發與人生故事。這些不同的聲音促成了當代電影書寫的交響樂,時而各說各話、時而相互共鳴,但不論形式、載體、呈現如何轉變,熱愛電影而書寫的影評人,都將會持續尋找與觀眾共振的頻率。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。