台灣有沒有《難民法》的討論空間?

我們或許聽過敘利亞難民、巴勒斯坦難民、羅興亞難民,但卻不清楚2016年土耳其政變後,有為數不少的土耳其人向外尋求庇護。經過多個月的追蹤,我們深度跟訪幾位在台土耳其人的故事,為什麼離家8千多公里、都快在台灣扎根的土耳其人,仍受到土國政府的壓力和衝擊,甚至可能要與台灣道別?在巨大的國家之下,面對個體的渺小無助,台灣有沒有條件開啟《難民法》的討論和思考?

13年前,17歲的土耳其少年邱柏宏(Burhan Cikili)為了追求更好生活的夢,獨自來到異鄉台灣,來台短短一個月後,他便愛上這座小島,他一心學好中文,進修資訊工程,以便學成歸國時,憑著兩項優勢找上一份好工作。

他在中山大學讀資訊工程學系,高雄的熱情與體貼,迅速拉近了他與台灣的關係,「那時候我就非常喜歡台灣,非常喜歡台灣人。」畢業後,到台灣大學、政治大學續讀碩博士,期間,邱柏宏也遇見了生命中的另一位土耳其女孩,兩人在台灣共組家庭。受訪時他喝綠茶,說一口流利的中文,舉手投足充滿台灣味,認識他的土耳其朋友都說他是道地的台灣人。他曾與台灣政府相關單位、中華民國對外貿易發展協會(TAITRA)交流如何建立起台灣在中亞、中東的貿易市場,他更自許扮演嚮導角色,利用自身的地緣、語言優勢,在今年(2019)順利取得博士學位後,找一份幫助台商開發新市場的工作。

然而,2016年一場遠在土耳其的政變,卻擾亂了邱柏宏的人生。他從未想過自己會因祖國的壓迫,極有可能在近日與他的第二故鄉台灣道別。

2016年7月15日深夜,土耳其軍方無預警地向主政的總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdoğan),發動了一場軍事政變,24小時內這場政變旋即宣告失敗。

眼看土耳其從民主國家一路朝向強人政治發展,邱柏宏心裡滿是感慨,更難以置信的是,自己隨時可能因土耳其護照被註銷而無法留在台灣,只因他支持的「葛蘭運動」(Gulen Movement)被土耳其政府貼上「恐怖主義」的標籤。

葛蘭運動發跡於1960年代的土耳其,由伊斯蘭教士葛蘭(Fethullah Gulen)所創立,推崇包容式的伊斯蘭信仰。初期支持者主要為保守的土耳其穆斯林,但葛蘭同時主張民主化、現代化、教育及科學等理念,爾後也逐漸為自由派的土耳其人民所接受。《英國廣播公司》(BBC)指出,葛蘭運動的支持者估計高達數百萬人。

艾爾多安政府對異議份子的追訴行動,也波及了生活在台的土耳其人。目前台灣的土耳其人約有270多名,近三分之一為學生,包括來台念大學、研究所或學中文。像邱柏宏一樣,有一部分的人當初是透過葛蘭運動組織提供的獎學金來台念書──葛蘭運動在台有3個組織:土耳其商貿協會、安那托利亞福爾摩沙協會及由邱柏宏擔任副會長的福爾摩沙學會,負責推廣商貿、文化及宗教與學術的交流對話。這些學生畢業後,有人選擇留下來繼續深造、工作,也有人結婚成為台灣女婿。

這幾年,邱柏宏心底一直蔓延著恐懼,他的護照將在2020年到期,他擔心自己因葛蘭運動的背景無法順利更新。他身邊有朋友就在土耳其駐台單位「丟」了護照。像一個懸擱的未爆彈,護照若無法更新,往後他還能不能留在台灣,擁有居留權、工作許可、健保、孩子的教育,「全都是問號」。因為逾期居留的下場是面對「黑戶」人生,一旦被發現逾期,很可能被台灣政府「驅逐出境」。

目前台灣沒有難民庇護保護的法律,無法讓他在被母國拋棄的情況下留下來。這是邱柏宏眼前面臨的最大難題。現在的他處於人生交叉路口,未來半年內他必須決定,到底要離開台灣,還是冒險待下。「如果沒有這些問題,我真的是永遠不會離開台灣⋯⋯我來台灣的時候17歲,現在30歲了,我從青少年到成為一個結婚有孩子的男人,這中間的時間我都是在台灣度過。」

如果留下能成為選項,邱柏宏當然不願成為流浪的政治難民。

據歐洲統計局(Eurostat)2018年底公布的數據顯示,該年第三季度向歐盟尋求庇護的初次申請者中,有5%為土耳其公民,單一國申請人數僅次於敘利亞(14%)、阿富汗(8%)及伊拉克(7%)。

相較邱柏宏,初雅士或許幸運些。他娶了台灣妻子,目前已享有在台永久居留權,暫時不必為下一步煩憂。不過這些日子,他還是積極與邱柏宏四處奔走,努力為同胞找到可以安全留下來的方案。

對葛蘭運動人士而言,即便生活在海外,也難逃出艾爾多安政府的監管。海外生活的土耳其人透過自己的管道,得知母國政權一直在向其他國內有葛蘭運動組織的國家施壓,要求當地政府將人送回土耳其。2017年5月,《路透社》(Reuters)便曾揭露一起馬來西亞政府強行遣返土耳其人的事件。當時人權團體指出,此舉應是馬國當局迫於安卡拉(Ankara,土國首都)的壓力所為。

邱柏宏雖慶幸自己身處台灣,不會發生類似事件,但他還記得,2016年7月15日的深夜,政變在土耳其上演的同時,他在台灣所收到的死亡威脅。

一整夜他的手機不停響起,都是來自一名艾爾多安支持者的恐嚇電話。對方更在隔日早晨於邱柏宏的臉書留下了兩則訊息:「我們會把你們全部吊死」(hepinizi asacağız)、「烈士的血不會平白犧牲」(şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak),這個截圖至今他仍留著。

這兩年多來,邱柏宏與友人的生活過得其實並不安穩,他們必須面對部分親政府人士如影隨形的「監視」,以及要脅向土耳其當局舉報這群在台「恐怖分子」的恐嚇言論。

每週五聚集在清真寺做聚禮,是土耳其穆斯林的傳統,但邱柏宏透露,過去有些會寒暄兩句的人,現在為了不要被撞見跟他聚在一起,禮拜結束後便會儘速離開。這種孤立感,邱柏宏說,「我自己是有感覺到。」

不過,另一個勢力遍及全球且更為龐大的政府機器,才是邱柏宏心頭上最深的恐懼──那些原本旨在他鄉為公民提供服務保護的駐外館處,現在是否成為母國控制海外土耳其人的據點?

在台參與葛蘭運動的土耳其人多少有所耳聞,前往土耳其在各國駐外館處處理文件時,很可能會因被列為「黑名單」而遭沒收護照。若使館人員發現申請人在土耳其外交系統上顯示「有問題」,便可能要求當事人出示護照,若當事人拒絕提供,將無法換發新護照或歸化他國所需的放棄國籍證書。

多位受訪者告訴我們,政變發生後的兩年,就有多起葛蘭運動人士在駐台北土耳其貿易辦事處(以下簡稱辦事處)遭刁難的案例。有兩位曾在土耳其商貿協會、安那托利亞福爾摩沙協會擔任領導職務者,無法順利幫家人辦理護照更新及駕照轉換,還有兩位土耳其人的護照則在聽從指示交出後遭到沒收。

被土耳其駐外管處沒收護照的海外公民為數不少,台灣女婿艾維齊就是其一。

20年前他曾是中山大學的第一位外籍學生,並在因緣際會下結識了現任妻子。中山財務管理學系畢業後,他選擇和太太留在台灣生活,開始從事跨國貿易。目前已在台定居10年以上的他,即將歸化成台灣人,但回想起護照被沒收的經過,他仍是膽顫心驚。

2017年上半年,為了處理土耳其國內的不動產,艾維齊曾兩度從高雄北上申辦委託書。第一次前往辦事處時,他便被要求提供護照,擔心遭沒收的他,因此打退堂鼓。

時隔幾個月後,艾維齊再度透過時任駐台辦事處代表的友人,從旁打探護照被沒收的可能性,並獲得「不會沒收」的答覆。5月9日上午,艾維齊帶著這份承諾,再次硬著頭皮進入了位於世貿中心的辦事處,並碰巧與該名代表搭上同班電梯,內心忐忑不已的他,趕緊上前確認護照是否會被沒收,對方則在出電梯後又一次給了他口頭保證。

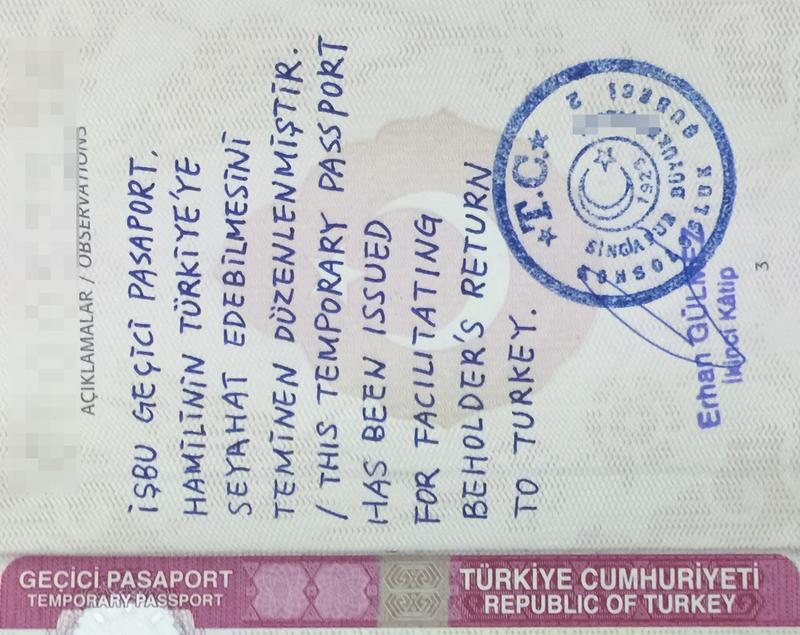

未料,當天直到下午離開前,艾維齊費盡數小時的唇舌仍要不回護照。當時辦事處人員僅表示系統上顯示他有「紀錄」,無法歸還護照,他們只能提供一本協助回國的臨時護照,效期30天,上面寫道「此本臨時護照是為協助持有人返回土耳其特核發之(This temporary passport has been issued for facilitating beholder's return to Turkey)」,在亳無理由的情況下,要求他返回土耳其。

這本粉紅色的臨時護照意味著什麼,官員避而不答。當下艾維齊曾質問對方高層,「如果你是我,你會離開嗎?」官員沉默以對,而艾維齊知道他若回國,命運恐怕是落得入監坐牢。

他們的憂慮不是沒有來由的。聯合國人權高級專員辦事處(UN Human Rights Office of the High Commissioner)、美國國務院(US State Department)皆於2018上半年公布的國家報告中指出,土耳其國內自政變以來不斷延長的緊急狀態,已導致數萬人持續遭受人權侵害事件,包括無端剝奪工作權、限制移動自由、失蹤(forced disappearances)、非法拘留、各式監禁設施的虐待情形等。

在台土耳其人也非唯一受母國越洋箝制的苦主。土耳其受訪者告訴我們,在其他亞洲國家如越南、韓國、柬埔寨等地的土耳其人,也面臨無法更新護照的窘境。

部分案例曾試圖飛來台灣換發護照,不過多數人因不願提供辦事處護照,最終無功而返,但也有人選擇冒險交出護照。

受訪時,David擔心身分曝光不願透露居住地細節。事發前他定居中亞,在當地從事教育工作。2017年因孩子護照效期問題,他輾轉來到台灣換證。但開心來台的決定,最後卻成了誤入虎穴的致命一擊。

「我在網路上找到了台北這座城市,原來它也有在提供土耳其公民領事服務,但是用的名字有一點不一樣,名稱是『駐台北土耳其貿易辦事處』,一開始我還不太明白,為什麼貿易單位可以提供領事服務,後來才知道,原來跟台灣的政治處境有關,她不被接受是一個國家⋯⋯」David解釋著來到台北的理由。

在此之前,為解決子女護照將到期一事,他曾向土耳其各地駐外管處提出申請,但多度叩門失敗。愁雲慘霧之中,這個在台北的「陌生」辦事處曾讓他重燃一絲希望,最後卻是重重墜下。

憶起當時的情況,擁有葛蘭運動背景的David表示,起先辦事處的人員親切招呼,提供申請表格填寫,也收下換發子女新護照的費用,卻到最後一步,才要求他們提供父母護照。當時他以為申請上沒問題了,才乖乖照辦。

護照遭沒收後,David曾多次要求拿回護照,但受到拒絕,辦事處強調他的護照已遭註銷,必須返回土耳其處理,沒收的護照也將直接送回土耳其。他同樣領到了效期30日、註明僅能返回土耳其的臨時護照。

原訂當天來回的行程,也因這起預料外的事件,被迫拖延多時。當David再次抵達機場、準備離台時,已是數月之後。訪談中David多次表示,台灣沒有庇護方面的移民法規,是他最終被迫離台的主因。懼怕回土耳其的他曾埋頭苦尋台灣相關法規,卻未有結果。

由於台灣沒有庇護法律,停留期間David內心萬分煎熬,他自知一旦簽證過期被發現逾期,恐被遣返出境。受困台灣期間,David曾聯繫了邱柏宏等在台土耳其人及一些海外的律師朋友,但隨後他發現,因為台灣的政治現況,他無法找到像聯合國(UN)、國際移民組織(IOM)等單位的駐台辦公室。即便透過友人的管道四處打探消息,官方多半表示礙於台土關係,愛莫能助,且若發現是非法停留,就得依法將人驅逐出境。

「因為那時候的我什麼都做不了,我需要幫助,但不論在哪一個時間點上,我都沒能獲得幫助。」說出這句話的同時,David的情緒也顯得脆弱起來。

David在台灣唯一親自接觸的單位,是近年積極推動關注難民議題的台灣人權促進會。不過經多次討論後,依舊得出「恐怕沒辦法」的結論。台權會僅能盡力協助與內政部溝通。

在台灣尚無《難民法》或任何庇護法律的前提下,面對手中個案,NGO能向內政部等單位爭取庇護的空間其實相當有限,或者說「希望渺茫」。有參與個案工作的台權會副會長、律師周宇修指出,台灣目前並沒有可以申請庇護的法律,「這很可悲,」實務經驗上,「沒聽到說誰是真的可以很成功留在這邊的。」

曾參與協助David的台權會法務王曦表示,台灣外交部的確知悉土耳其人在台面臨的護照問題,但基於此為土耳其主權行為,表示將不會特別協助。部分面臨護照無法換發的個案也曾找上多名立委求助,對此立委羅致政受訪時透露,台灣當局曾試圖居中了解,但土耳其相關單位仍不願發護照。

我們去電及寫信給駐台北土耳其貿易辦事處,針對幾個具體內容詢問,包括:土國政府於政變後是否更嚴加控管海外葛蘭運動人士?是否施壓他國政府驅逐相關人士、是否有黑名單?土耳其駐外館是否沒收海外公民護照?發放只能回到母國、30天的臨時護照?

辦事處在一週後來函的回應是重申土耳其官方立場,即葛蘭為2016年政變主謀,而其領導的葛蘭運動則是一「祕密、犯罪、恐怖組織」(clandestine, criminal and terrorist organization),稱它將對所在的海外國家構成威脅。但對於我們的具體問題,辦事處沒有任何正面答覆。

「我們一直等到了最後一刻,在那之後,我和太太討論了並決定離開,因為繼續待在這裡對我們已不安全⋯⋯台灣是一個安全的國家,我必須再次強調這點,但就我當時的情況而言,台灣對我來說並不安全。」David最終順利在歐洲取得庇護,但這份落腳歐洲的「幸運」並非其他庇護者皆能盼到。

台灣目前並沒有一套正常的難民審查機制,除難以處理庇護相關申請外,也無法源提供當事人後續滯台時的保護。一旦尋求庇護者被發現逾期停居留,下一步便可能直接遣送出境或移送外國人收留所等待遣返。

即便當事人有可能符合難民資格,移民署在無「法」以對的情況下,通常只能利用「內容無可奉告」的個案專案審查形式,但不透明的程序以及先入為主的心態,常招致台權會等NGO團體的抨擊,更不敢輕易交出手中的個案。

周宇修無奈表示,在台灣只有一個概念叫「非法居留」,又沒有任何可以豁免非法居留的法律規定,尤其是在庇護方面。因此若遣送已成定局,身為律師的他恐怕也無任何法律手段可以阻止。

當台灣留不下來,去他地尋求庇護也越發困難時,這才是邱柏宏最憂心的結局。據了解,近期已發生參與葛蘭運動的海外土耳其人,無法順利向歐洲、大洋洲等地的國家尋求庇護,北美地區的大門也正悄悄關上。

而這與國際當前高張的反移民聲浪不無關係。

為了繼續留下,這群土耳其受訪者試過各種途徑,邱柏宏與初雅士曾作為代表,拜會政府相關部會、立委、NGO,說明情況遭遇,但四處奔波的結果,卻換來一遍遍大同小異的回應,台灣沒有庇護法律,沒有難民法,他們說:「簡單來說就是沒有辦法!」

眼前唯一較即時的解套,似乎只剩《難民法》的通過。但草案自2007年函送立法院審議,直到2016年7月才終於出了內政委員會,原以為這一步是跨過了最難的一道坎,但草案涉及的兩岸敏感政治因素、台灣地小人稠能吸納多少政治難民等考量,都使其進程停滯下來。

羅致政認為,台灣是一個強調人道的國家,一般難民的處理可以開放些,但在政治難民、政治庇護這一塊他認為要非常小心:「對不按牌理出牌的非民主國家來說,一旦接受他們的政治難民,會不會讓台商或國人在那個國家面臨更大的風險?」對此,民主基金會執行長廖福特則建議,先釐清此類案例實際發生的可能性以及背後的衝擊,否則預設立場恐是對極權及不民主政權低頭。

積極在立院推動人權法案的立委尤美女表示,所有法案的通過,都必須是在一個時間點上,特別是人權相關的法案,社會沒那麼有感,「每個人都覺得顧自己都顧不了了。」何況難民議題又牽涉到對外國人的保護,通過的難度更高。去年底地方大選與公投的結果,多少預示著人權法案的命運,也讓執政當局承受極大壓力,「拼經濟」是政府眼前唯一的任務。

不過尤美女強調,台灣民間團體在人權議題上的努力並非白費,一旦少了前面十幾年的醞釀、鋪成,「即便到了那個時間點,你還是沒有東西可以(通)過」。

探討難民法通不通過的同時,尤美女也點出了值得社會一同思考的問題:「究竟難民議題是否有被台灣社會認為是urgent(急迫)的?我們心理上又準備好要接受難民了嗎?」她雙雙給出了否定的答案。「事實上難民的議題,在台灣社會並不是一個被看見的議題,也不是大家在討論的議題,它其實只是人權團體在推。」

她認為從同婚、移工議題所激起的反挫言論來看,不難想像整個社會在面對難民時會有的態度與反應,「我相信一定會有很多很可怕的言論出來,」尤美女苦笑表示。難民議題正如所有人權議題一般,最終追求的還是「同等」對待,而非當成次等公民;但當我們都無法以同等的方式對待身邊人時,「你能夠期待,今天一個難民過來,你給他同樣的待遇嗎?」

「庇護」這個相對陌生、相對新的概念,究竟在台灣會如何被理解,邱柏宏坦承不免有些擔心,往後若要帶著這個新身分生活,一時之間恐怕也會難以適應。對於孩子長大後會不會因此被人異樣看待,他心裡很掙扎。

「所以對台灣來講,我的13年是完全沒有用的。」邱柏宏最終為自己的台灣歲月下了如此結論。

面對這部邱柏宏苦苦等待的《難民法》,台灣人究竟該如何理解、並開啟議題的討論,廖福特認為,不妨回頭去審視從戒嚴至1993年期間,台灣所經歷的黑歷史。

當初若非其他國家的政府來保護台灣人,當事人如何在沒有護照的情況下,停留他鄉?「這就是典型的政治庇護,」廖福特指出,台灣今日之所以能夠發展成一個民主化、注重人權的社會,在某種層面上,也與當年他國願意伸出援手,提供這些「黑名單」庇護有關。

究竟在強調人權價值的台灣社會,有沒有必要善盡這個國際社會上的責任,值得細細討論。廖福特強調,若要說台灣社會還沒準備好,那絕對是「主觀條件、心情上」我們從未思考過接受難民的情況,但就客觀條件而言,台灣是有足夠的社會條件可以逐步接納難民。

說起下一步,邱柏宏的心裡似乎仍沒一個答案。坐在長桌另一端的他,採訪途中總會時不時的低下頭來,像是在思索著什麼一般。他不知道自己該往哪裡走,又該帶著家人往哪裡去。對他和妻子而言,「未來」這兩個字,已從憧憬淪為夫妻間最沉重的話題。

「所以我們遇到了這些問題,經歷了這麼多東西後就知道,如果中間是國家跟國家的關係,人就沒有什麼用,沒有什麼重要。」這是親身走過一遭後的邱柏宏,最深切的領悟。

在國與國之間,個體是多麽渺小無助。但即便如此,他還是沒放棄留下來的任何希望。

等不到官方協助,政大博士生邱柏宏5月離台 (2019.06.20更新)

《報導者》在3月底的深度報導《政變下的國際孤兒──在台土耳其人的告白》揭露了政大博士生邱柏宏(Burhan Cikili)、台灣女婿艾維齊等多位在台土耳其人,因參與「葛蘭運動」(Gülen movement)遭母國政府打壓追討,成為難民。這群受訪者們目前處境依舊:定居高雄的艾維齊,仍在等台灣政府點頭發身分證,2年來到處奔走;而我們故事裡的主角邱柏宏,因遲遲等不到官方的協助,已在5月底離台,正在其他國家申請庇護。

邱柏宏在台灣求學13年,文章刊出後,他與我們見了面,說有立法委員與他聯繫,他當時還有些盼望地表示:「如果有幸留在台灣,最盼望的是一本台灣護照,如此才能前往海外探訪親友。」

從當前大批土耳其人基於國內政局壓迫,輾轉逃亡海外的現象,不難看出這本護照對柏宏等土耳其難民的意義。他努力奔走各黨立委辦公室和官方機構,但在800多天與台灣體制的貼身肉搏後,《難民法》通過仍遙遙無期,讓他留台夢碎。5月底,他已偕妻小離台,尋求其他國家的庇護。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。