讀者投稿

32歲的云(化名)從事水電廠務工作,探索自己的性別認同經歷十多年。云國中時開始意識到自己「和一般男生不一樣」,曾經懷疑自己是男同志,也曾上網購買女裝試穿。「會有一種很特別的感覺,慢慢發現自己想成為這種(女性)狀態,希望百分之百是個女生,」云如此形容。

意識到自己可能是跨性別,反而讓云十分不安,「我會用各種方式把自己『導正』,像有一陣子會刻意留超短髮。」嘗試過各種可能後,云才漸漸接納自己跨性別女性(以下簡稱跨女)的身分,焦慮逐步減緩。

「跨性別的共同點是,我們都會因為性別而感到焦慮。」

目前從事居服員工作的悠依(化名),回憶大學時曾經因為強烈的性別不安(gender dysphoria)而將自己反鎖在宿舍,甚至摔東西、鬧自殺而遭退學。悠依也說她的伴侶在面對性別焦慮時,宣洩的方式是不停地大哭。

還在就讀大學的書宇(化名),過往為了融入女性同儕,會「演女生」,學化妝、聊八卦、欣賞男性,「有一種腦袋跟身體不同調的感覺。」大學開始用跨性別男性(以下簡稱跨男)身分出櫃,書宇卻陷入另一種焦慮,想要「演得更像男生」而開始健身、打電動、看體育賽事,即使他不喜歡。「如果我在30歲以前沒有打荷爾蒙,也沒有動(性別重置)手術,我打算結束生命。」面對和認同不一致的身體,書宇對人生相當悲觀,醫療介入是他急切的期盼。

「委身二元框架,時刻對性別不安。」 ──台灣同志諮詢熱線協會跨性別小組負責人蔡瑩芝,《性別多元宇宙》

像云、悠依、書宇的性別不安,在摸索性別認同的道路上自我懷疑、跌跌撞撞,是跨性別者的共同故事。為了「讓每個獨一無二的生命樣貌被看見」,台灣同志諮詢熱線協會(以下簡稱熱線)2024年12月推出歷時9年的新書《性別多元宇宙:跨性別生命故事集》,希望透過跨性別者的生命故事,讓更多人了解跨性別的多元樣貌。

環繞跨性別者的偏見與歧視,構成生命經驗中的創口。2023年發表在醫學期刊《美國醫學會》雜誌(The Journal of the American Medical Association)的丹麥研究指出,跨性別者「企圖自殺」機率是一般人的7.7倍,「自殺死亡率」為非跨性別者的3.5倍。

台灣首份官方調查、行政院2022年〈我國多元性別(LGBTI)者生活狀況調查〉顯示,在13,104份有效樣本中,跨性別者有1,490人(占LGBTQ+族群11%),其憂鬱和焦慮平均值是LGBTQ+次群體中最高,感受到的歧視、暴力和騷擾也最為嚴重。

徐志雲在精神科門診中,看見許多個案因為性別氣質、性別認同與社會格格不入而陷入困頓,自2015年在台大醫院開設「同志諮詢門診」,希望陪伴他們探詢自我認同、處理家庭關係。他於2018年出版《讓傷痕說話:一位精神科醫師遇見的那些彩虹人生》,寫下門診中性少數的個案故事,希望讓社群的處境更被社會理解,減少敵意。

有了更多像徐志雲醫師所開設的友善諮詢門診,跨性別者能擁有漸增的性別友善醫療資源,更了解自己的性別認同狀態,或進一步追求自己理想的性別樣貌。而外表符合心理認同的性別,對跨性別而言十分重要,不僅是對於個人內心的穩定,減緩性別不安,也是他們在社會中更好生存的方式。

社會對性別非男即女的二元認知,導致跨性別者「跨出」原指定性別框架的性別表現,很難被社會理解,常常遭受「教訓」,包括眼光、言語或各樣的歧視,甚至暴力。根據台灣非二元酷兒浪子創辦人玉吐(化名)的經驗,對多數跨性別者而言,是否能「Pass(過關)」──透過外表打扮以符合心理認同之性別的性別樣貌,被他人以想要成為的性別方式對待,不受過度檢視──對跨性別而言十分重要。

人與人互動時,會幾近反射地去分辨一個人是何種性別,世新大學性別研究所教授李佩雯指出,原因在於人類很習慣進行「分類」,若碰上無法被歸類者,便可能產生不知該如何反應的困窘;Pass對跨性別者的重要性在於能減少外界無法確認性別而不知該如何互動的無措。

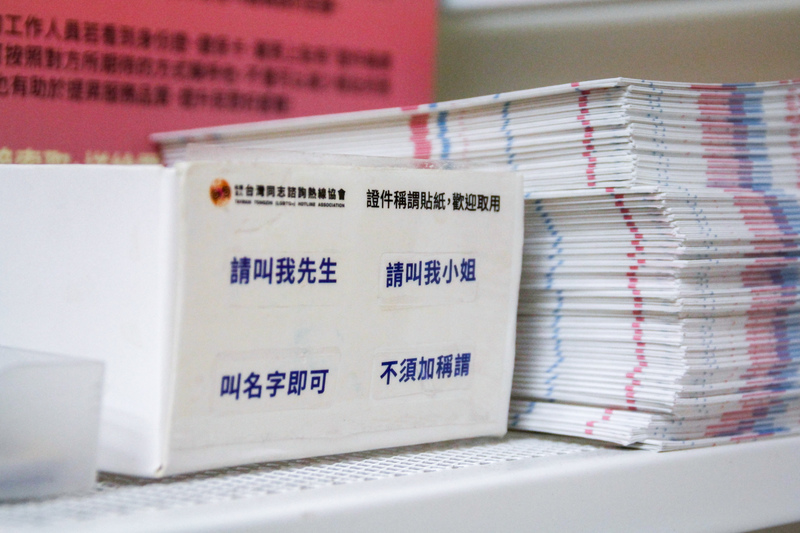

「性別錯稱」是許多跨性別者的地雷,會讓他們感到不舒服。「別人一直不停地叫錯我,會讓我覺得很煩,」性別認同為非二元的跨性別者玉吐表示。如果被錯稱,他第一時間會去想自己做錯了什麼,是不是身上哪裡不夠「過關」。

玉吐也觀察到社會對跨性別的異樣眼光經常跟是否夠Pass有關,反對跨性別的人通常是對那些性別或性別氣質模糊不清的人反感,「如果你很Pass、讓他們完全覺得你就是某個性別,他會覺得無所謂。」但若露出任何馬腳被人懷疑,就彷彿觸動警鈴般,引起社會警戒。

跨女紀均(化名)說,每次去女廁時,內心多少都有壓力。她提到有次去廁所時一直被一名年長女性盯著看,「我覺得如果我發出聲音,或是再做出什麼讓她心中分數下降的話,她就要報警了,」紀均回憶起當時的緊張情形。上廁所就像闖關一樣,這是跨性別進到性別二元空間中,普遍都有的焦慮。

為了在這二元社會的重重關卡中「過關」,跨性別者在Pass的過程中有許多不同選擇。

通常會從無涉醫療的外在改變開始,例如透過穿衣打扮的轉變來探索自我,「頭髮」便經常是跨性別者在外在改造上的第一步。跨性別者Siena(化名)發現髮型經常是人們判斷性別的依據,「頭髮應該是人類的第一性徵,我換一個髮型就被別人換一種方式相處和對待,這很奇怪。」認同為「非二元性別」的他,上大學後剪了個平頭,「平頭是一個不屬於大家認知的髮型,所以我會被有點像是男女之外的方式相處,這剛好是我想要的。」

跨女王泓詠認知自己想當女生後,從大一便開始留頭髮,每天按摩頭皮、洗頭兩次,就是為了讓頭髮長快一點,她相當愛護自己的秀髮。

除了留長髮以外,王泓詠還透過醫美、化妝方式來Pass,「我唯一的醫療方面就是鬍子的除毛雷射,非醫療方式像化妝跟修容是我一直在精進的,」但她也分享穿著上的難題,「我之前是boy,所以到girl的時候,我其實換了全部的衣服,要從頭買起。」為了存錢打造理想的自己,王泓詠大學4年來在上課之餘擔任課程助教,同時在飲料店打工。

然而,穿著女裝對某些人而言絕非易事。內心一直想當女生,但從小壓抑自己陰柔氣質的紀均,大學時因為找不到人生意義而一度休學。重返校園後,有次她在教室撿到一片假指甲,人生開始有了變化。「之前生活滿糜爛,每天沒辦法專心讀書,可是(假指甲)貼在手上的時候,能想像自己是有氣質的女生,就可以專心讀書,」紀均小聲地說。她也將此事告訴諮商師,因此展開穿女裝的第一步。

回憶開始穿女裝的歷程,紀均也花了些時間摸索跟適應,「第一次穿裙子出門時要選在深夜,才會沒人看到,」紀均說道。「意識到自己可以用女性的身分生活時,帶給我心靈很深刻的釋放,就好像憋氣憋了很久,突然發現可以呼吸到新鮮空氣。」在朋友鼓勵之下,她漸漸開始能在白天穿著女裝,將女性的樣子展露在社會大眾眼前,「如果要練習不熟悉的身分,可能在朋友支持、鼓勵之下,慢慢不那麼害怕。」

「聲音」經常是讓跨性別無法Pass的原因。像是跨女小可(化名)提到,別人看第一眼會覺得她是小姐,但只要一開口講話,就會被改口稱「先生」。跨男Raylan Dang(化名)也分享,因為怕聲音露餡,他會盡量不在外面說話,甚至有一陣子去餐廳都要請朋友幫他點餐。

為了順利Pass,有些跨性別會做嗓音練習,小可分享語言老師幫她做的嗓音訓練,「一開始是單音練習比較高的音階,後面開始有更多句子,像歡迎光臨、平常上班用字、點餐,然後問我還想要怎麼調整。」

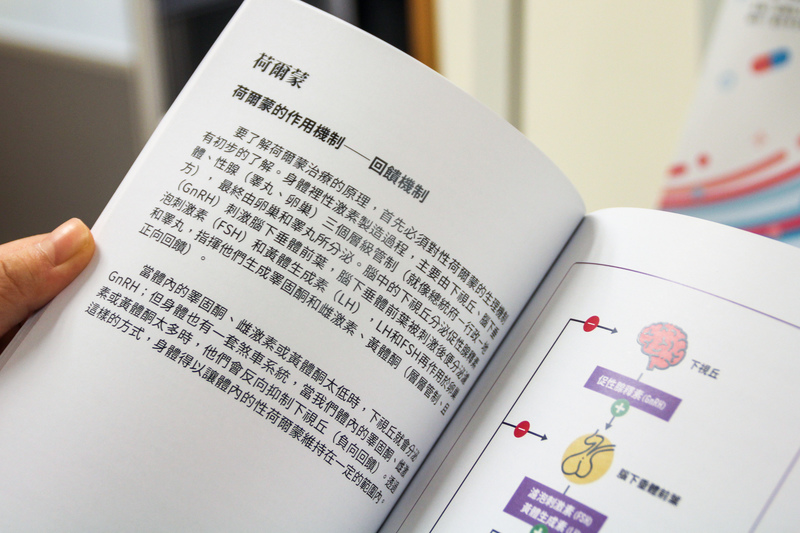

除了外表打造,許多跨性別者會進一步使用醫療介入改變生理特徵,如荷爾蒙補充療法(Hormone Replacement Therapy, HRT)。在台灣,多數跨男會以「注射」的方式補充雄性荷爾蒙,3至6個月就會出現有感變化,如聲音漸低、月經漸少而後停止、皮脂分泌增加、毛髮增生等。

跨男阿倢(化名)分享自己打荷爾蒙的變化,「打之前皮膚比較好,現在比較差,摸起來粗粗的。以前我(身形)比較窄,就小小隻的;現在身材也有變,肩比較寬。」他很滿意自身變化,「我打完之後突然覺得我的心情比以前好很多,愈打心情愈好,覺得自己好像往一個對的方向走,每天心情愉悅。」

跨女則多是「口服」荷爾蒙藥物,可能的變化包含:毛髮變細、膚質柔化、胸部發育、曲線變化、肌肉量與體力降低、情緒起伏較大。「感覺像第二次青春期,」紀均表示,剛開始HRT的兩、三個月, 生理上像是以前國中青春期的不舒服感覺,「胸部也有發育,這些讓我在穿女裝出門時更有自信。也讓我覺得更能融入社會,不會被發現。」

胸部發育後,跨女就得面對買內衣的情境,紀均說:「一開始不知道要去哪裡買或是怎麼買,就以一種賭博的心態都買來試試看,只能在錯誤中學習。」她認為在網路上或是可以自由試穿的大型服裝連鎖店購買,感覺比較自在;如果要去內衣專賣店,難度還是太高。

跨女筱涵(化名)則是請媽媽陪她去買內衣,「我是去鄉下的內衣店,店員阿姨幫我量,量出來是B罩杯,我媽嚇死了,」筱涵表示當媽媽知道她的胸部真的有發育,一時之間很難接受,甚至哭出來。

一個人的內在認同與身體意象密切相關,醫療介入造成的身體改變,可以減少跨性別者的「性別不安」。除了荷爾蒙治療,跨男也經常選擇平胸手術。阿倢在5年前進行了平胸手術,才終於感覺能做自己,「超開心的!我只會後悔為什麼那麼不早一點做。就覺得好舒服喔,這才是我。」不過身體改造要做到什麼程度,仍看個人決定,像Raylan Dang便說:「我做平胸手術,不是因為覺得做手術才是跨,我做是因為滿足我的心理。」Raylan Dang認為像是「跨男要很壯」、 「注射荷爾蒙完應該要去健身」這些說法,都只是社會對性別的刻板印象,「也有很多男生本來就女性化,比較溫柔一點。」

然而,並非每個人都適合使用荷爾蒙治療,荷爾蒙藥物在身體上的作用也有個體差異,需要定期追蹤身體情況,並與醫師密切溝通調整。以筱涵的情況為例,她服用HRT兩年多時,曾確診紅斑性狼瘡(SLE),半年內發病3次,其中一次更引發猛爆性肝炎,差一點要洗腎,因此停止用藥。調養快兩年身體較穩定後,她與免疫風濕科及內分泌科的醫師溝通,再次進行HRT,逐漸增加服用劑量。不過,由於她的免疫系統較脆弱,她甚至在Facebook寫好遺書,以防哪天突然發生意外。

跨越歷程百百種,充斥各種挑戰與風險。但就算做了許多努力,外表在社會大眾眼中多麼Pass,都不代表在法律上真的變成了另一性別。只要身分證一拿出來,跨性別者仍然會被「出櫃」,受質疑為何樣貌與證件上的性別不一致。

根據內政部2008年函釋,要更換身分證之性別,除了要有性別不安診斷證明外,還需進行「性別置換手術」,摘除性器官。不過,該函釋在近年免術換證的訴訟中,多次被台北及高雄高等行政法院認定違反法律保留原則及比例原則,強迫手術嚴重侵害個人身體權、健康權、人格權及人性尊嚴。

而在跨性別族群中,因手術風險大、花費高、術後修復期長,且未必每人的身體狀況都適合,對理想身體也有各自不同的想像,並不是所有跨性別者都希望、或能夠進行性別置換手術。

熱線近期出版《跨性別醫療手冊》,統整跨性別醫療資訊,也在網路上整理出全台跨性別友善醫師名單。另外,台灣跨性別醫學學會成立迄今約一年,旨在整合台灣跨性別醫療知識發展,及推動跨性別友善醫療衛教。然而即使有這些指引,徐志雲觀察「手術」的資源仍是最缺乏的,「荷爾蒙開藥也許有一個門診、一位醫師就可以做,但是手術是一定要團隊建立起來的,跨性別能夠動手術的沒幾個地方。」

北中南都曾待過,現於高雄擔任高壓電工程師的跨女涵兒(化名)提到,南部對跨性別接受度最低,「不會管你工作能力多好,只是怕你給公司帶來問題。」面試數十間都遭拒,涵兒才進入現在的公司。倘若跨女輪廓粗獷、身材高碩、聲線低沉,更容易碰壁,「畢竟這還是個注重外表的社會,」職場的性別檢視標準很殘酷。

工程、資訊產業因為注重技術,工作內容較不需要接觸人,是很多跨性別者的容身之處。性別不明關懷協會理事長吳伊婷曾協助多起跨性別職場歧視案件,就她的觀察,「非技術工作如服務生、貨運等,職場環境更不友善。」

但即使外表夠Pass,只要外表和身分證上的生理性別不一致,跨性別者在職場中仍「不pass」──無法通過職場中性別框架的檢驗。2023年熱線發布《台灣跨性別族群生活處境報告》,585位有工作經驗的問卷填答者中,41%在職場隱藏跨性別身分,17%曾因為跨性別身分在求職時被拒絕。

在高雄服務業工作的跨女白凝(化名),長髮時期曾去飲料店應徵,原本已經談妥工作條件,面試後兩小時卻接獲老闆傳訊息說:「我們跟股東討論完,覺得這樣的形象不太適合我們店,不好意思。」接連多場面試碰壁,白凝剪去過肩美麗長髮,才找到現在的公司。

即使成功找到工作,跨性別者也可能在職場面對騷擾或霸凌。在水電廠工作的云提到:「有一個工程師為了確定我的性別,手慢慢從我的肩膀游移去胸部,把我抱住,問我到底是男生還是女生。摸完之後然後居然還問我:『會不會想要告我性騷擾?』」

現職清潔工作的筱涵回憶自己在工作午休時,鋪了紙板躺在地上休息,有一個警衛走過來,懸空跨在她身上嬉鬧,她當場大哭:「我沒想到原來我在他們眼中還是個男生,因為在他們眼中是個男生,我才會這樣被對待。」被性騷擾的驚惶摻雜著對自己不夠Pass的質疑。

依據台灣伴侶權益推動聯盟(以下簡稱伴侶盟)2020年《跨性別人權現況調查問卷》,高達7成的跨性別者以「不處理」的方式面對職場霸凌,46.25%最後以離職因應。伴侶盟在調查報告中推斷,求助意願低落可能是考量舉證及申訴成本,或認為申訴成功也無法換取友善的工作環境。

白凝的伴侶熊熊(化名)補充解釋,跨性別者在找工作上就已不易,即使離開一個有歧視的職場,仍有很高的機率會碰到下一個不友善的環境;因此若受到委屈,可能會為留住飯碗而妥協。

「我們已經不是小朋友,需要一份工作生存,會更保護自己有的資源,」熊熊說,只要職場歧視仍舊存在,跨性別者都可能在「做自己」和服從職場要求之間,被迫二選一。對跨性別者來說,要有性別友善的職場,還有一大段路要走。

2019年,熱線舉辦了台灣第1屆跨性別遊行。相較於同志運動,跨性別運動起步晚了十多年,在社會中仍相對弱勢。2024年第6屆跨性別遊行主題是「跨跨樂樂向前行」,蔡瑩芝解釋:「其實我們了解,這個社群中很多人並不快樂,過得很辛苦,日常不斷地被質疑性別,或者是他會不斷因為性別身分而受挫。」希望這個社群可以快樂、正向地走出來。

遊行的副標語「留下來,走出來」,也蘊含了組織想對跨性別者的喊話。蔡瑩芝說明,「留下來」的第一個意思是想喊話已成功轉換性別的朋友不要急著跟「跨性別」族群切割,可以持續分享經驗給提供自己資源的社群,壯大社群,提高能見度;第二層意思,是希望鼓勵一些處境比較艱難的跨性別朋友,「留在這個世界上,不要放棄你的人生,不要對自己的生活太絕望,留下來會有很多人跟你一起走,日子過著過著,有機會再變好。」

對少數族群而言,社群、同儕的支持及凝聚力非常重要,這也是熱線近年來積極舉辦各種跨性別相關聚會、同樂會的原因,希望能創造友善、安全的環境,增加跨性別者之間的交流,遇到疑惑、煩惱不用只靠自己面對。

有感於跨性別沒有自己的專屬空間,翠芙(化名)創辦台灣第一間跨性別酒吧Trif Trans Bar,每週五晚上營業,「創立一個屬於跨的空間,讓大家有機會面對面接觸,大家凝聚歸屬感。」這裡雖然不大,但對許多跨性別來說,確實是一個重要、可以放鬆自在與朋友連結的空間。

為了順利過關,跨性別者在外表改變和醫療上的選擇不盡相同。然而,如果這個社會對性別的認知不那麼非男即女,或是社會對跨性別者更友善,或許他/她們就不用面臨每日Pass與否的不安。

「不是一定要把二元性別框架整個拆解、摧毀,它就是在那裡。希望所有人都不用因為自己的性別、性別認同、性別氣質而受苦;讓溢出這個框架的人,都可以自在地生活。」這是蔡瑩芝最想改變的事,也是多數跨性別者對生命的期許。

若跨性別要在更平等、健康的社會存活,中央研究院民族學研究所副研究員劉文認為,還需要更多溝通去擴大人們對性別的想像,在政策制訂時所涉及的權利與資源分配,不應以二元性別做為標準,「如果真的要講平等,不能只是男和女兩群人的平等,必須考慮到每個人多元的處境。」當社會和國家制度更多元、包容,才能打造真正性別友善的國度。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。