週六現場【法律人追劇】

《童心列車》(The Children's Train, 2024)是一部義大利電影,由克莉絲蒂娜.科門西尼(Cristina Comencini)共同編劇和導演,改編自同名的暢銷小說。影片以小提琴家艾莫里(Amerigo Speranza)於1994年接獲親生母親安朵妮塔(Antonietta)的死訊而拉開序幕,隨著他的回憶而展開故事。

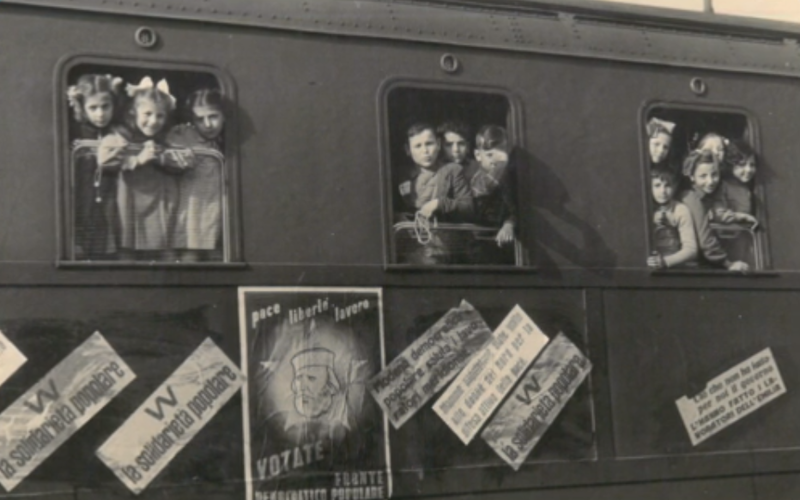

電影背景是第二次世界大戰後的義大利南部,該地區極度貧窮,許多家庭無法負擔孩子的基本生活需求。而經濟較為富庶的義大利北部在共產黨與義大利婦女聯盟的推動下,發起「幸福列車」(Treni della felicità)的社會計畫,預計將南義大利的貧困兒童帶往北方寄養家庭,提供他們更好的生活條件。據了解,自1945年起至1952年間,總計有約70,000名來自義大利南部的貧困兒童被送往北部寄養家庭生活。

1946年,艾莫里是一個年僅8歲的拿坡里(Napoli,或譯那不勒斯)男孩,從小便過著饔飧不飽的街頭生活,從未踏出拿坡里半步,也從未離開過母親安朵妮塔。這一年共產黨的「幸福列車」計畫之一,是準備將生活在拿坡里困頓家庭的小孩送往北部的摩德納 (Mòdna,因汽車工業而聞名,跑車製造商法拉利、瑪莎拉蒂等工廠都設在那裡)。

同樣位在義大利半島、一起歷經法西斯政權貝尼托.墨索里尼(Benito Mussolini)的獨裁統治,並在第二次世界大戰期間加入軸心國而成為戰敗國,飽受戰爭的摧殘,為何義大利南、北部會有如此重大的差距,必須啟動「幸福列車」計畫,大規模地將南部小孩自其原生家庭遷移?

其實,義大利南、北部不僅在經濟發展上,在風土民情等各方面也是天差地別,而且其來有自。首先,南部原本是羅馬帝國的發源地,北方則是帝國與日耳曼族交接的邊陲,兩者本就受到不同的文化薰陶。帝國滅亡後,北方領地紛紛建國,許多甚至靠著貿易而繁榮(如熱那亞與威尼斯);南方則先後受異族與阿拉伯人占領,以農漁業為主要經濟來源。再者,北部平原多,交通便捷有利於經濟發展;南部則是丘陵地貌,僅僅是地形就嚴重阻擋其發展。何況當北部開始發展工商業時,南部因為長期遭到封建統治,許多貴族阻礙資本主義的發展。

幾個世紀下來,義大利北部注重工商業,中小企業發達,南方則以發展農業為主,經濟發展相對落後。小王國林立的義大利遲至1861年完成統一後,南北之間經濟與生活型態的差距並未改變,早在1873年即有論者提出「義大利的南方問題」。二戰時期,墨索里尼政府為保障戰爭供給,在北方強制工業化,南方卻淪為主戰場。戰後義大利政府將馬歇爾計畫(The Marshall Plan)的經濟援助絕大部分投入北方,南北差距更行惡化。北方的繁榮和南方的落後,驅使人們離鄉背井前往北方,加劇了南方的蕭條,南方也因此成為了犯罪和暴力的搖籃,黑手黨勢力猖獗一時。

南、北方在經濟發展、生活習俗、文化傳統、自然條件乃至種族等各方面既有如此重大的差異,加上馬克思列寧主義主張無神論,南部人縱使認同共產黨發起的「幸福列車」計畫確實有助於自己的子女過著較為衣食無虞的生活,卻還是憂心疑懼。因而,這個計畫一開始受到許多的質疑及汙衊,也就不足為奇。

安朵妮塔沒受過什麼教育,身處在這個雜訊、謠言紛亂的環境,面對街坊鄰居的勸阻、質疑「賣小孩」的聲音,她躊躇著是否該將艾莫里送上「幸福列車」?艾莫里可是她歷經戰亂後僅存的小孩,兩人相依為命,生活再困苦,總還可以跟在自己的身邊。但想到當下自己的困苦環境,而且誠如共產黨人所說,「對抗飢餓是另外一場戰役」,於是安朵妮塔還是克服輿論壓力,毅然決然地為孩子的未來做出艱難的決定。

艾莫里坐上了「幸福列車」,暫時遠離了安朵妮塔。這列滿載孩子的列車,在滿滿的愛與祝福下抵達摩德納,一個又一個小孩被寄養家庭父母給接走,艾莫里是最後一個被寄養的,在最後一刻被不情願的黛娜(Derna)收留。黛娜是一名前游擊隊員,在戰爭中失去男友後獨自生活,未婚、沒有撫育過小孩,竟意外地成為這個計畫中的「摩德納媽媽」之一。

艾莫里身處在寄養家庭,又面對生活習俗與文化傳統都不相同的社會,家庭與學校生活的不適應可想而知。然而,人總是會為自己找到幸福之路,古靈精怪的艾莫里更是如此。他在與黛娜一起生活、相互扶持的過程中,不僅讓黛娜從戰爭的悲傷中走出來,成為其精神慰藉與寄託,也融入了黛娜的家族生活,更在其親友的啟蒙與指導下,展露小提琴天賦。

當計畫中的寄養時間結束了,艾莫里回到了那個依舊破敗、斷垣殘壁的拿坡里的家時,他的小提琴馬上被母親收起來,並被告知不能再練琴了,這讓他感到非常地失落。鄰居看到此景,便趁機將艾莫里帶走,當他抱怨媽媽,對鄰居表示「既然不喜歡,當時為何把我送走」、「媽媽不愛我了」時,鄰居回答他說:「你媽媽沒有得到過愛,她不知道怎麼愛人,她照顧你這麼久,現在你長大了,你要照顧她。」

安朵妮塔真的不懂得什麼是「愛」?電影一開場,當二戰期間義大利南部不時遭到同盟國的空襲轟炸時,就已經讓觀眾們看見她身為母親對孩子的愛。安朵妮塔對艾莫里的呵護與慈愛,實已貫穿在電影情節所刻劃的各個細節之中。無奈的是,戰爭的創傷、獨自撫養孩子的艱辛,安朵妮塔必須在愛與現實之間掙扎、取捨。

可惜的是,安朵妮塔或許不太懂得表達愛,甚至因為環境的影響,所表現出來的愛卻傷害到她所愛的人。當艾莫里發現安朵妮塔刻意斷絕自己與北部寄養家庭之間的聯繫,並將刻有自己姓名的小提琴拿去典當時,憤慨難耐。他或許厭惡了這樣的困苦生活,或許為了追求對音樂的夢想,選擇不告而別、離家出走,獨身一人回到「摩德納媽媽」黛娜的家裡。

電影的尾聲,旁白道出了安朵妮塔寫給他的一封信。這封信除了訴說她在艾莫里離家出走後的心境,以及她與黛娜的聯繫之外,並表示:「有時候願意放手的人,比留住你的人更愛你。」

這樣的旁白道盡了一位母親對孩子真正的愛,安朵妮塔因為對孩子的摯愛,清楚知道自己無法提供兒子豐衣足食的生活與學習資源,她選擇放手,讓孩子去闖蕩人生。最終,艾莫里在黛娜家族的悉心栽培下,成為一位傑出的小提琴家。

從劇情發展的脈絡看來,艾莫里在離家出走後,顯然從未回過拿坡里的家,直到母親過世才回來悼念。40幾年過去了,景物依舊,遭典當的小提琴也贖回來了,艾莫里卻直到此刻才真正體悟到安朵妮塔的舐犢情深。母親選擇適時地放手,讓他去追求幸福的人生,卻以犧牲兒子承歡膝下、終身孤苦一人為代價。此時此刻,艾莫里內心想必是懊悔不已,悔恨自己這麼多年來為什麼沒有試著聯絡、回來探望母親。

本來,黛娜及其家族提供給艾莫里的,正如當代社會的親生父母無法提供孩子適當的照顧時,經政府單位或有關組織評估後,轉介安置到寄養家庭,並由寄養父母提供暫時照顧,讓孩子感受到家的溫暖,直到原生家庭的環境適合孩子正常成長時,即可返回原生家庭。因為安置時間會依照寄養孩子及原生家庭的狀況而定,按理即應依照安朵妮塔的經濟狀況,最終讓艾莫里回到親生母親的身旁。艾莫里卻直到安朵妮塔往生前均不曾回過家門,衡情論理艾莫里應該已經被黛娜收養了。

所謂的「收養」,又稱為「領養」,是指非(直系)血親的雙方,經過法律認可的過程,建立親子關係。

華人社會收養制度存在已久,自古以「為宗」、「為家」、「為親」為目的,著重在家族香火的維繫、滿足沒有子女夫婦的需求;隨著時代的演變進展,收養的原因日趨多元,目前較著重兒童權益的保護。聯合國《兒童權利公約》(The Convention on the Rights of Child, CRC)第21條即明定:「締約國承認及(或)允許收養制度者,應確保以兒童之最佳利益為最大考量。」

我並不清楚艾莫里與黛娜親子關係建立時義大利的收養制度,不過,當代社會由於國際交流的便利,在聯合國及各種國際機構的協調與合作下,有各種國際公約的擬定與簽署,各國法制或彼此相互參照仿效,或受國際公約拘束力的影響,漸趨於一致,則義大利收養制度大方向的制度變革,應不致與台灣有太大差距。

從立法沿革,可以將台灣收養法制區分為不同時期:

- 1985年以前《民法》收養採取「契約制」,僅須收養方與出養方雙方合意的書面契約,即可到戶政機關自行辦理收養登記;

- 1985年《民法》修正時改採「認可制」,除須當事人合意成立書面契約外,另須向法院聲請認可,經法院認可後始生效力;

- 1993年《兒童福利法》修正時,強化法院保護兒童權利之責,增加兒童最佳利益的考量,並納入社工員定時訪視調查報告;

- 2003年將《兒童福利法》與《少年福利法》合併成《兒童及少年福利法》時,明定收養應尊重兒童及少年的意願,並強調出養「必要性」的審核;

- 2007年《民法》修正時,放寬收養的要件,並強調子女最佳利益的收養;

- 2012年《兒童及少年福利法》名稱變更為《兒童及少年福利與權益保障法》時,明定收養必須透過機構、遵守海牙公約原則、增加對收養的把關及協助等;

- 2012年《家事事件法》制定時,不僅專業化實踐家事事件審理,且連結社會資源、落實子女會面交往及交付子女的執行等,並就收養審理納入程序監理人與兒童心理專家介入的可能。

由前述說明可知,台灣收養的規定經過歷年來的制度變革而日趨完善,終極任務就是經由國家的介入,確保被收養兒童的最佳利益。如果以艾莫里離家而定居在黛娜家的年代來看,彼時台灣收養採取的是「契約制」,亦即只要當事人(出養、收養之人)達成合意即可成立。如此粗糙的規範要求,極有可能犧牲被收養兒童的最佳利益,因此才會修法要求收養契約應取得法院的認可始生效力。

就此,從事兒少服務近30年、前兒福聯盟執行長白麗芳在接受《報導者》訪談時即指出:2011年《兒童及少年福利與權益保障法》修法「全面禁止私下收養」之前,全台有9成以上收養家庭都採私下收養。在法制尚未健全的年代裡,常見大人忽略了孩子的感受,進行違反兒童最佳利益的出、收養。如今,收養只能透過8間政府認證的機構辦理,社工會介入程序,替雙方家庭進行輔導與評估。

白麗芳直言,過去尋求私下收養的父母常是自行決定隱瞞身世,並非為兒童最佳利益著想。為兒童最佳利益而生的當代收養制度,其法律其實是為了規範大人。而依照《報導者》2020年的報導〈【收養為何那麼難】一年半的等待、單身和年齡潛規則,收養層層關卡的情與理〉文中說明,現行制度的收養申請比懷胎生子還長,而且法令並沒有限制單身者不能收養小孩。

由此可知,如果單身的黛娜身處當代的台灣社會,一樣有機會可以收養艾莫里。2025年2月一則報導即指出:自己本身已生育3個孩子、單身的中山大學附設醫院新生兒科主任王杏安經過多年的努力後,終於成功收養罹患罕見疾病的柴柴(化名)。王醫師跨越血緣與疾病界限,堅信「這世界上沒有人比我更適合當他的媽媽」,不僅讓「柴柴」可以得到妥善照顧、從病人變成家人,也為普遍希望收養健康寶寶、罕病兒童只能選擇出養國外的台灣社會豎立典範,令人敬佩。

此外,媒合機構在完成收養程序後,會有後續追蹤,包括:追蹤輔導、協助收養家庭與原生家庭維繫關係。這意味為了兒童的健全成長與最佳利益,完成收養程序後,被收養兒童與原生家庭未必要斷了聯繫。誠如「單身爸爸」陳培驊在接受《報導者》採訪時所說:「雖然我已完成收養手續,孩子在法律上歸我,但孩子並不是我的財產,有什麼理由不准他們母子見面?」因此,即便黛娜收養了艾莫里,艾莫里還是可以跟安朵妮塔保持聯繫,可惜艾莫里因為負氣出走、年幼未能體悟安朵妮塔選擇「放手」實是出於至愛,以致抱憾終身。

雖然如此,在那個因戰亂而大規模流離失所的時代環境裡,黛娜家族提供了艾莫里一生的堡壘,讓他可以留在義大利,而不用跨國境出養,也算是非常的幸運。

依照慈濟大學社會工作學系賴月蜜教授所主持「兒童及少年跨國境出養之原因及因應策略探討研究」案的分析,台灣直至2012年推動收養法制的重大變革後,跨國境出養才大幅降低,以前甚至因為販嬰猖獗,發生許多跨國境出養的事例。而依照《紐約時報》(The New York Times)的報導,韓國雖然是世界上出生率最低的國家之一,卻也是跨國收養兒童的最大輸出國,被外國收養的兒童人數總體上比其他任何國家都多,殘酷的真相卻是「郵購嬰兒」、「嬰兒出口國」,其原因始於韓戰後針對混血兒童根深蒂固的仇外心理與偏見,以及韓國家庭長期以來對於收養兒童的排斥。

跨國境收養始自二戰後,戰敗國的德國有許多小孩成為孤兒,而有被收養的必要;其後,希臘內戰、韓戰、越戰陸續爆發,這些國家的孤兒也紛紛被送往美國、加拿大、澳洲等地被收養。這說明戰爭不成就英雄,只會留下許多的孤兒寡母,無力扶養的家庭只好選擇跨國境出養。

為保護跨國境被收養者的權利,並防止誘拐、販賣兒童,除前述聯合國《兒童權利公約》有所明定之外,海牙國際私法會議於1993年5月29日在海牙訂立的《關於跨國領養的保護兒童及合作公約》(Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption,簡稱《海牙國際收養公約》)第4條亦規定:「在以下情況,方可進行在本公約範圍內的領養:一、原住國的主管機關已確定有關兒童可被領養。二、原住國的主管機關在妥為考慮是否可能在原住國內託有關兒童後,斷定跨國領養符合有關兒童的最佳利益⋯⋯。」

亦即,這兩個國際公約均明文規範政府應於無法在國內為兒童給予適當照顧時,才可以容許跨國境收養,且政府應採取必要措施及有效監督,確保跨國境收養符合其最佳利益。《兒童及少年福利與權益保障法》於2011年修法時,即依照《海牙國際收養公約》的精神,明定「出養,以國內收養人優先收養為原則」。

在以兒童最佳利益為考量下,雖說以國內優先收養為原則,但在國內無法媒合到合適的收養人的情況下,跨國境出養即屬不得不然。當年犯下白曉燕命案、南非武官挾持事件等重大刑案的陳進興伏法後,由於當時的社會環境氛圍,許多人擔心他的2個兒子會被汙名化,孩子的母親張素貞為了他們的人身安全、未來的前途著想,遂在基督教團體的安排下,由美籍法蘭克夫妻收養。多年後,張素貞還曾前往美國探視。如今兩人都已經健全成長,成為社會上有用的人。

讓我們得以對寄養、收養問題有更多深刻的思考,當然只是《童心列車》的附加價值。這部關於戰後重建和療癒的故事,讓我們認知到戰爭如何摧殘無辜生命、使人們飽受創傷,同時彰顯了人性中的善與愛。因為善念,「幸福列車」計畫團結了義大利南北、助成了戰後重建工作,自己家國的子弟也不必跨國境出養;因為堅韌與至愛,安朵妮塔選擇放手,讓艾莫里去追尋自我、完成自我實現;因為憐憫、慈愛,黛娜經由對艾莫里的關懷與照顧,得以走出戰爭的悲傷,並完成了心靈的救贖。這說明放手的和接納的都是愛,皆是人間至善的表現!

法律人也追劇?當然,只是他們不會在法庭上告訴你而已。有的法律人不僅愛追劇,更希望解讀及探討影視作品中的法治文化意涵,並讓司法改革可以更加通俗易懂。

《報導者》在週末開闢「法律人追劇」專欄,邀請曾以《羈押魚肉》一書獲得金鼎獎的台灣高等法院法官林孟皇、雲林地方法院法官王子榮等法律人執筆,每月一篇與讀者相見。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。