藝術評論

踏入2023年的台北雙年展,立刻感受到不同以往的清冷氛圍瀰漫空間。跟豔麗繽紛的主視覺圖帶給人活力充沛的第一印象極度不同,充滿冷調、安靜、輕盈與抒情。

歷來雙年展通常會在開場放奪目裝置,這次大廳居然空蕩蕩,觀眾第一個遇到的馬賽克牆作品《鏡子》,以低飽和色彩低調地融入北美館赤裸的建築結構,毫無視覺吸引人的誘惑力。進到主要展間的主視覺呈現,也跟媒體宣傳的絢麗主視覺大相徑庭,只有單純的白背景跟字型堆疊,除了單調主視覺圖外,牆上策展論述字卡也無影無蹤,觀眾只能茫然面對白牆上歐宗翰的一張照片(一隻手指頭碰觸小隕石)開場。

以《小世界》命題的雙年展開場直接運用空間配置,宣告全球雙年展必備的「視覺奇觀」與「大概念論述」語彙的無效。小到沒有要宣告未來理論方向、沒有要討論行星與人類世的生態危機、沒有要透過歷史檔案反省殖民迫害、沒有焦慮臺灣的主體性、沒有高談物的哲學或當代理論的本體論轉向、沒有強調非人跨物種、更沒有要追隨潮流跨域社會、科學、哲學或人類學。

「小策展」似乎跟頓挫藝術一樣「去政治化」(往年雙年展談政治問題是標準配置),而白盒子空間跟傳統上牆的平面作品印象更是給人小資品味的感覺,只是讓人浸潤在美術館塑造的舒適幻境;毫無左翼傳統對現實世界的戰鬥與生猛挑釁。小資情調的詩意浪漫,可說是展覽給人的第一印象;有如在疫情後,大家慢慢離開喧譁大拜拜(各種藝術奇觀比炫或全球南方的喧囂),回到保守不張揚的靜奢風( Quiet Luxury)。

然而,重複看展的經驗,卻不斷翻轉我原本的第一印象。小而細膩的作品,並非讓藏家好收藏,而是在運用「小細節」凸顯政治。不同於傳統左翼口號、環境保護宣示或說教反戰,所有對現實的批判都藏匿在展場細節的體驗中,觀眾如無主動體驗,草草走過會以為不過是一場沒預算的小資靜奢品味秀。

《小世界》不同於我們在線上瀏覽資訊過剩內容的獵捕模式(貪婪瀏覽的模式也從線上延伸到線下,雙年展往往也給人資訊過剩的感受);而是要求觀眾主動地花時間「聆聽、閱讀與體驗」。假如單純「瀏覽觀看」則會陷入上述的窠臼,只想在空蕩的展場拼命找論述關鍵字或者獵捕視覺符號。

當代藝術的學術雙年展,通常強調觀念、分析、批判與論述話語;養成一套自圓其說的邏輯來挑戰結構、權力與體制。雙年展往往對廉價感性避而不談,覺得不過就是大眾消費、娛樂、廉價膚淺的感受,單純是文化工業製造的幻夢與洗腦工具(不夠批判反思),今天的感性也是被數據精密計算過後的設計產品。而雙年展習於「知性」批判全球化,並且有許多後設哲學理論、研究計畫基礎支持,解構流俗感性再現,讓受眾保持清醒的意識並關懷現實(保持批判距離,別進入流俗的感性幻象,在台灣則可說是以陳界仁或王墨林等人的左翼現實主義關懷為代表的分析政治經濟結構)。

然而,《小世界》卻重新擁抱「感受性」,把藝術家的浪漫、詩意與幽默放到前台。同時強調作品顯現出「共情」氛圍,而非延續劇作家布萊希特(Bertolt Brecht)的間離效應(Distancing effect):讓觀眾保持疏離感跟政治介入的意識。可以說,後疫情與戰爭不斷的當下,大家經歷了許多生離死別,全球雙年展不斷左翼論述命題作文或人類世跨域理論的套路,也讓人感到極度疲憊。於是《小世界》從藝術的大跨域協作風潮(社會介入、行動主義、科學技術跟政治聯合等),回返一條保守藝術家實踐與觀眾感受體驗的傳統路徑。

《小世界》沒有表面或論述看起來「避世」,而是把介入現實的政治意圖放到展覽的後台,讓觀眾主動挖掘。展場調度的更多是「觀眾感知」擾動的政治,或者要求我們觀察平常被忽略的不重要小細節(恰恰是藝術家專長),而非口號論述式的政治。

《小世界》另一個政治關鍵,在於討論今天我們該如何「逃離」無所不在的網路平台與資本主義瘋狂追求生產、成長、流量與注意力。對成長的追求往往伴隨著剝削與傷害環境的副作用,而成長的允諾在面對疫情、死亡、天災與戰亂的危機後瞬間崩塌,這些體驗可以在展場看到許多脆弱並逐漸崩壞邁向死亡的作品,而非直立高聳的崇高紀念碑。

《小世界》大部分作品都呈現「物質的脆弱感」(展場標示直接寫著「展品脆弱請勿碰觸」),展場佈置也凸顯網路跟現代治理的「格狀結構」不斷重複。

末世哲學家維西留(Paul Virilio)拍攝區隔與防衛的海邊碉堡遺跡照排排站、陳敬元繪畫《磚障》幽微朦朧的筆觸呈現香港反送中阻擋警察的磚頭、香港藝術家唐納天佔據大空間的裝置晶體《漫遊微觀宇宙》(觀眾走進去像進入碉堡,高處遠看像電腦晶片),都凸顯了看似「堅固文明物質」的廢棄感,這些格狀結構都將作為廢墟與電子垃圾。

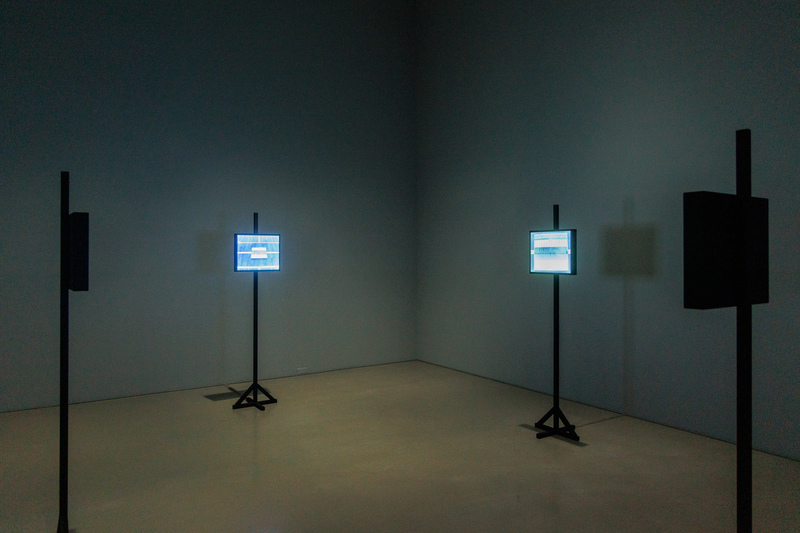

另一方面,香港藝術家鮑藹倫的早期錄像《借頭借路 II》結合劇場空間,影片以機械冷洌重複「格狀」凸顯現代規訓治理中不斷踉蹌跌倒的身體;斯里蘭卡藝術家何瑪.史羅尼(Hema Shironi)則是在《網民》運用私密的「刺繡縫線」,以網格連結戰亂中不穩定生命狀況的家庭群像。印尼藝術家阿迪亞.諾瓦立(Aditya Novali)的《亞洲(虛構)房地產計畫》,則是運用房產模型,呈現隔離狀態的格狀房間,觀眾窺探建築小巧模型則會發現各種殘暴、壓抑、死亡、虐待的無人意象,裝置一面是窗一面是監獄柵欄的房間轉換,也凸顯了疫情時我們在封閉房間內既壓抑又渴望連結的雙面性。

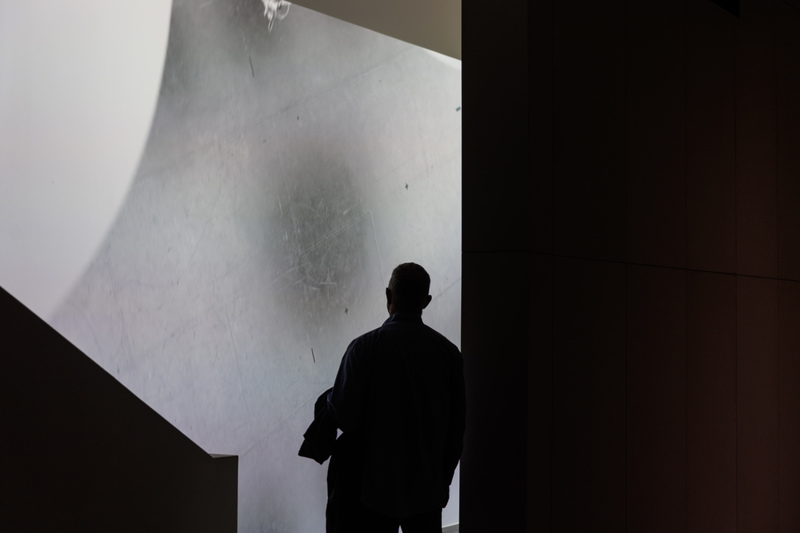

格狀連結著物質、碉堡、磚頭、房間、網線與錄像影格暗示了流動世界中格狀治理的無所不在(沒有歌頌網路的液態流動,而是回頭看結構的框限)。另一方面,倫敦藝術家派翠西亞.博伊(Patricia L. Boyd)的《操作員》跟日本實驗電影人伊藤高志的《Spacy》,則運用物理空間跟觀眾身體交互的效果,擾亂觀眾在美術館白盒子裡習慣的感知。博伊在劇場裡旋轉帶著十字標靶的鏡頭、影像在劇場裡忽白忽暗、忽高忽低,並搭配機械運作的非人的尖銳鳴叫響徹框外的展場,裝置作品的牆壁故意塑造狹窄空間播放的巨大影像也讓觀眾感到緊迫的暈眩感,他所再現的劇場空間變得不像劇場、更像是外太空失重的懸浮狀態,讓觀眾生理感覺非人機器瘋狂運動的不適感(這貪婪瞄準的機器跟巨鳴不就是今天大數據治理的後台狀態?)。

對照來看,伊藤高志則不採用太空感的暈眩鏡頭,而是運用四頻道裝置瘋狂後設重複球場的格狀影像,讓人意識到媒介結構重置空間的重複迴圈。這些藝術家都抵抗與解構格狀的現代治理,並且讓人意識到看似消失在「液態流動」後頭「格狀媒介」跟「機器治理」的無所不在。

如果說北美館一樓挑高大廳凸顯媒介的基礎建設與物質條件,二樓開場的基歐吉.加葛. 加葛史澤(Giorgi Gago Gagoshidze)《不就是一把鏟子給它揮下去》則是討論網路的物質基礎,亞美尼亞鄉下奶奶在2011年用一把鏟子不小心砸毀連結500萬用戶的的物質光纖纜線(並被視為恐怖份子),霎時連線順暢的虛擬網路全毀(虛擬網路還是依賴電纜的物質載體),網路世界可以忽然什麼都沒有。該錄像以極度粗陋的方式開場,倒掛在天花板的電腦螢幕放在路口,搭配兩捆電纜繞成像是輪胎的座椅讓觀眾配合耳機觀看荒謬錄像。好玩的是,當你在認真觀看錄像同時,其他觀眾迎面而來的進場也「打斷」你順暢的觀看節奏(你戴耳機的觀看反而跟電纜一起變成二樓開場的展示品)。看來,不是奶奶造就順暢網路斷線,而是「其他觀眾」進場的干擾中斷專心看雙年展網路連線的你。

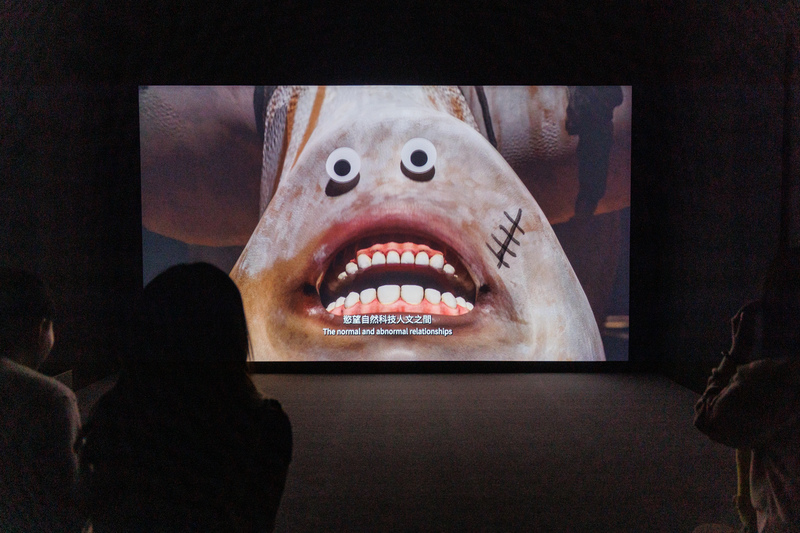

相較於中斷打亂觀眾的沈浸;那藏身在後頭展間的李亦凡《難忘的形狀》則是把觀眾吸住動彈不得。他嚴肅又戲謔的新作可說在冷淡靜奢風的雙年展中一支獨秀,以獨特的幽默拉高了《小世界》的層次,隔壁房間用AI跟電影規模製作獵奇影像嚴肅討論失蹤女工議題劉艾真的《海底之地》,都沒有李亦凡幽默的魔性有魅力。觀察現場觀眾的反應,發現不分種族階級男女老少的觀眾,看完李亦凡都下意識帶著滿意微笑離開,作品讓所有人共感又不落俗套,在在凸顯強烈迷人渲染力。

《難忘的形狀》可說李近年的集大成之作,在敘事上類似歪掉的講述式表演(通常都是嚴肅批判政治經濟結構),如同他往常對動畫製作軟體Unreal Engine(UE)的後設拆解、故意鑽軟體限制的瑕疵(例如沒辦法顯現玻璃)、對軟體的媒體考古(把UE連結史萊姆之家)。最值得關注的其實不是嚴肅講幹話的文本內容,李亦凡最厲害之處在於他把台啤、煙蒂、垃圾袋、Muji紙袋還有電影院結合的髒爛台灣生活場景逼真重建出某種嗅覺(在背景裡默默說服觀眾這是現實、不只是動畫),而誇張大舌頭配音也加強了「欸、喂、痾、阿、呵、咳嗽」等等尷尬又生動的語助詞,在我看來這些語助詞比他講述的解構文本更迷人(通常都是要被文本踢除的贅詞,但在該作卻變成發話重點)。

更精彩之處,在於噁心扭扭的神奇小亦3D人偶呼應雙年展重點的使用「音樂」,3D跟2D場景結合暈眩壓抑的低鳴魔幻感,以及在瀕死前內心響起兒歌般彈奏不成調的鋼琴旋律,更是讓人覺得幽默又傷感,彷彿看完雙年展,死前也會記得該死音樂在腦裡響起的旋律。

重要的是,近年來藝術圈風行的「尺度切換」(其實有點套路化了),完全被李轉換成獨特魅力的「恥度切換」,原本潛藏在背景的屁眼,也在本作有生氣地變笑臉跟觀眾打招呼。跟全球雙年展流行的非人尺度命題作文(大大小小、遠遠近近、微觀宏觀或非人尺度的套路)比起來,李「倒轉恥度」的黑色幽默可說是動真格擾亂觀眾感知的政治藝術。

另一個恥度切換,是賴志盛的《2B205》在美術館二樓走廊安排一排電風扇狂吹,這些電風扇如果只是走過路過或運用傳統看展邏輯,會覺得不過就是土炮的現成物。然而這作品必須要「使用」才會體會「既緊繃又鬆弛」的精妙。我說的不是去玩電風扇開關,而是參觀者要「使用廁所」,才能體會奧妙。

美術館走廊空間往往用一堵牆遮擋住不雅觀的廁所,而賴則是拆開這堵牆並給出一個新的景框。當你從廁所一瀉而出緊繃狀態,步出廁所瞬間,則身體會感到最佳視點襲來放鬆的風。《2B205》必須搭配觀眾身體的尿意跟屎意,這作品的空間狀態才會呈現緊繃又鬆弛的層次,不只是表面上現成物重複的輕鬆老套(別懷疑,作品說明牌是擺在廁所內,觀眾在走廊走動也避不了廁所內鏡子的尷尬反射,這次雙年展更聚焦玩轉空間的感知體驗而不是物的欣賞)。

緊接著展間的黑色橡膠充氣作品更是加強「既緊繃又鬆弛」的體驗。如果說賴志盛是對白盒子空間幽默,那賈桂琳.きよみ.寇克《不完全是(管他何種新音調)》的黑色橡膠充氣空間裝置則是帶給人黑盒子的密室恐懼感。逐漸充氣到頂的充氣機噪音,搭配四散在暗室的喇叭嗡鳴,給人一種加劇界線與隔閡的緊張感受。然而,直挺挺充氣的黑色橡膠在一個微妙瞬間開始洩氣疲軟,原本被充氣牆隔離的四散喇叭也隨著崩塌的牆壁顯現出來,互相以類似小朋友的口吻輕快交互吟唱。彷彿打開了人與人、國與國之間的焦慮隔閡,而產生一段時間的情感共鳴。然而,好景不長,隔一段時間後圍牆將會再度挺拔豎起,躁動的嗡嗡聲讓人感覺到內在狀態的不安與緊張。本作不是烏托邦地擁護「鬆弛狀態」的抵抗,而是在鬆弛與緊張之間來回切換觀眾的感性層次,並以音場包覆跟裝置的配置呼應疫情跟戰爭時期彼此既處於隔閡又渴望共鳴瞬間的細微感受。

《小世界》沒法像我們瀏覽網頁一樣快速在資訊洪流中獵捕重要資訊,假如只是想要獵捕視覺刺激或論述關鍵字會覺得這展覽既無聊又沒預算又空虛又沒策展;《小世界》更多是鼓勵觀眾聆聽細微又不可見的「音場配置」(隱藏在可視化的作品後頭影響著觀眾,策展導引都作用在隱形的地方)。

然而,當我們來到地下室中庭音場與吸睛視覺結合的娜塔莎.薩德爾. 哈吉安(Natascha Sadr Haghighian)《心.坎》,則會感受到觀看跟聆聽的微妙結合。《心.坎》的小資清新甜水品味可說是雙年展中最適合網紅打卡拍照的地方。進入展間會有6隻四散的絢麗雕塑抓住目光,接著我們會發現這些雕塑是不同動物扭曲變形在一起的古怪模樣,再來會觀察到這鮮豔畸變的身體下面的「檯座」是給老人或傷殘者支撐的「黑色輔助扶手」。

甜美的立體畸變裝置,其實是發出鳴響的音箱材質。聲響的音質,會讓人覺得宛如一位真人直接在現場對你震動哼唱。本作發出的聲音,有一段是改編自回應921大地震創傷的流行金曲《忽然之間》,並配合中英台的歌詞轉化(歌詞大意是要觀眾觀察往往被我們忽視的小事物),讓人感覺一種強烈的熟悉跟共情感。但不單主旋律,我們也會聆聽到其他觀眾走路在庭院石頭上的聲音、飛機在頭頂轟隆隆飛過的噪音、內在呼吸喘息的聲音。原本藏在背景中,不可預期的環境聲音也變成作品的一部分。激烈批判的藝術家洪子健也在當中介入轉化聲響,電子低頻嗡鳴與呼吸聲,都不斷調控觀眾內在不同的頻率節奏。

《心.坎》討論照顧老人與傷殘人士的「照護者」。照護者恰恰是支撐起社會正常運作的基礎建設(隱形人),他們往往處在怪異的情感勞動狀態,既是把照護對象當作一個科學對象(不可以太移情,會打擾自己生活);同時又要把對象當成有血有肉的人類(又要移情地感同身受他者的衰退與痛苦)。而照護者自己的肉體與身心狀態也不可避免地跟照護對象一樣會邁向衰退與死亡。換言之,本作不只有可見的彩色幻覺表象(或流行音樂的旋律),黑色輔具支撐的現實感,以及在戶外不斷經歷風吹雨打的灰塵,更是讓開展時清透的彩色雕塑慢慢蒙上一層殘酷的灰質污點。

《心.坎》改編921震災的流行樂旋律,同時呼應我們不斷累積的「偉大前途」(財富、名氣、流量)面對災難可以忽然什麼都沒有。當面對疫情、天災與戰爭等崩毀狀態的不可抗力,也讓我們更珍惜日常中忽略的渺小事物,進而共情支撐著我們日常順暢運作的「背景」,默默支持我們的家人(陳瀅如跟母親對話的早期作品《財.縫》也殘酷地揭示學習藝術背後的經濟代價)、照護者付出的情感勞動、隱形的移工看護、陪伴我們的貓咪、渺小又脆弱的聲音與對生命的寄託。

《小世界》的「共情」,不是濫情或逃避主義,而是殘酷面對現實生命與基礎建設的脆弱,同時以個人方式轉化遠方戰爭的創傷與苦痛。在看似輕盈小資品味的小世界,別忘記不同展間迴響「低鳴」的現實警報,還有英國前衛電影人約翰.史密斯 (John Smith)對微小事物的幽默關照與剪接節奏,以及在當下瀕臨屠殺戰爭的巴勒斯坦地區藝術家薩米亞.哈拉比(Samia A. Halabi)以低科技程式設計的自動作畫展現文化風土的顏色與節奏。本屆雙年展的低科技質地不同於當下普遍流行的高科技生成藝術,《小世界》很少沉浸高科技演算多頻強刺激投影,而是回返脆弱的DIY低科技與後設物質條件,同時強調觀眾在鬆散美術館空間的主動聆聽。

相較全球雙年展主旋律對全球化的解構批判話語;在台灣展開的小世界以穿透空蕩的延音、幽默的彈性、詩意的感性、殘酷的現實、脆弱的共情、還有不同的尺度重新連結世界。

與其說我們要肯定策展論述中提到的小社群或個人實踐作為對系統性治理的逃逸,不如說觀眾可以回到日常在「大與小來回的中間狀態」去質疑、干擾、中斷、反轉全球網路排除雜質的順暢運作。我們在大與小之間不斷來回切換尺(恥)度,享受夢幻流行樂與可愛敘事,同時又沒法忽略屎尿屁跟背景物質雜音。

小世界的封閉房間既脫離又連結外在世界,是我們隔絕外界開始計畫、想像、創作、寫作、虛構、狂想改變世界的地方。同時是壓垮身軀的房間、隔絕防衛的地方、區分敵我的地方、孤獨的地方、殘酷的地方、衰病的地方、死亡的地方。我好奇的是,在瀕死前,腦海裡會迴響起小世界帶給我們的旋律嗎?

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。