史觀影像

「今天我在花園裡播種時⋯⋯思考植物如何在廣闊的土地上繁衍生息,花粉和種子通過風,而昆蟲和動物則藉助河流進行傳播。⋯⋯如今成千上萬覆蓋著植被的島嶼和環礁從海中浮現,即使人類從未在這些地方播下一粒種子。」 ──奧克塔維亞.E.巴特勒(Octavia E. Butler),《地球之籽:播種者寓言》(Parable of the Sower, 1993)

或許當我們一說起生態與藝術創作,不少人腦中第一個浮現的畫面會是藝術家艾格尼絲.德內斯(Ágnes Dénes, 1931-)當年在曼哈頓一片高樓大廈前,杵著手杖站在一片金黃色的麥田中央,那如同宮崎駿《風之谷》(1984)中神話傳說般的影像。

而當我們漫步在法國巴黎的歐洲攝影之家(Maison Européenne de la Photographie)一探攝影與植物的前世今生,從19世紀攝影出生的年代到當代創作的展覽《科學/虛構──植物的非歷史》(Science/Fiction — A Non-History of Plants),更會發現一股濃濃的科幻味不斷浮現,除了藍曬、顯微鏡等「先進」技術的科學實驗,更可見到放射線或人工智慧的痕跡。歷史上的科學幻想與這些植物影像相互疊合加成,藝術和科學同樣激發了人們對攝影的渴望,最初為科學研究服務的攝影技術更開展了自然世界的新視野。虛構與現實世界更是不斷交錯穿越,如同奧克塔維亞.E.巴特勒,這位甚至連NASA「毅力號」火星探測器的登陸地點也以她名字命名的美國非裔女科幻小說家,30多年前的神作《地球之籽:播種者寓言》,在如今極端氣候野火連年四起、川普(Donald Trump)等極右派聲勢高漲的當下,讀來不禁讓人為這未來預言與今日現實的吻合捏把冷汗。

攝影創作與植物間科學/幻的互動共生,讓我們能解放想像力,以不同的方式觀萬物、反思「人類中心主義」、建構與「他者」物種共同的未來,在多重危機的語境下正視「科幻」建構現實的政治性能動力。

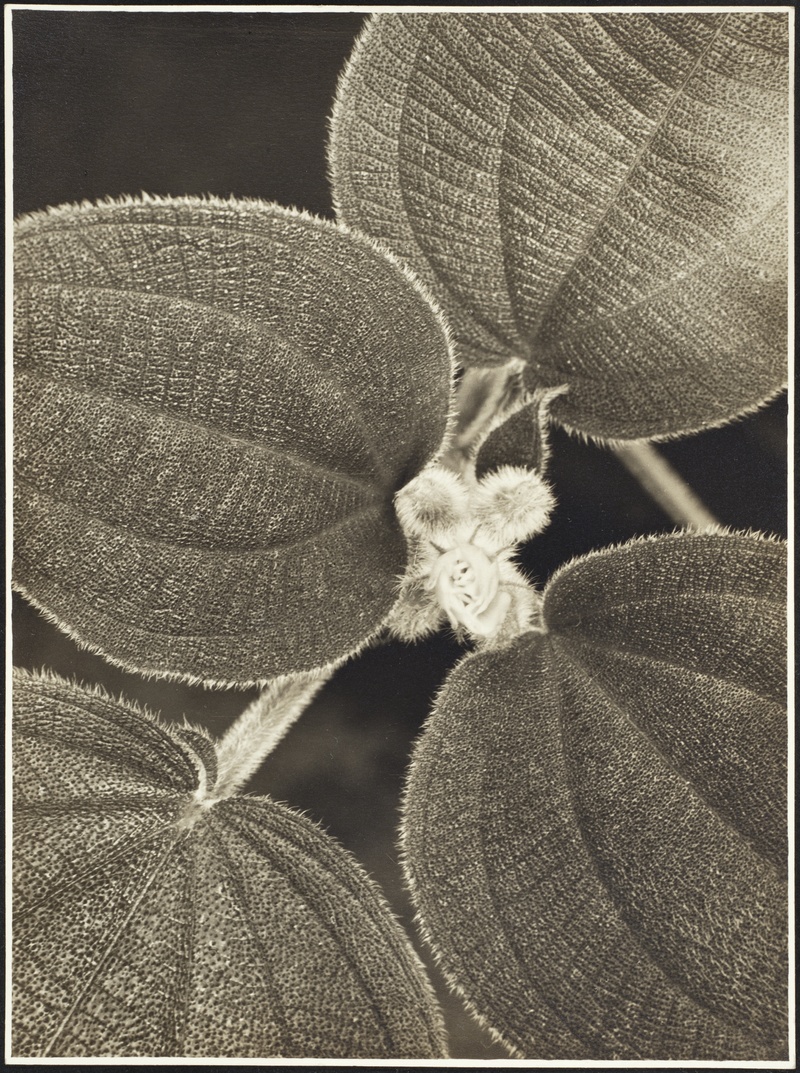

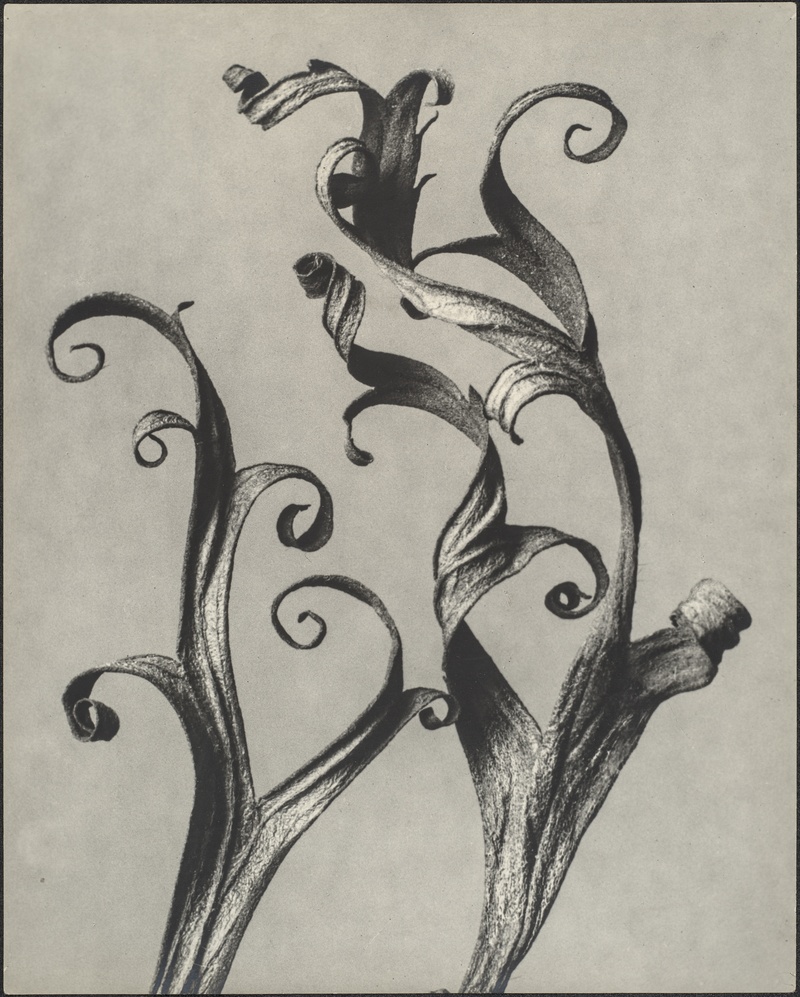

1920、30年代的植物攝影,關注植物生長的形狀和顏色,與它們令人意想不到的創造性。如上個世紀初活躍於自然保護和攝影協會,以玻璃板大畫幅相機記錄荷蘭動植物、鳥類的理查.特佩(Richard Tepe,1864–1952),捕捉精確的細節,強調科學研究結合美學。雕塑家、攝影師卡爾.布洛斯費爾特(Karl Blossfeldt,1865–1932),則以攝影植物細節特寫而聞名,他探索自然和人工之間,植物界中與雕塑、建築相關的裝飾形式。

當時更有幾位女性攝影師以拍攝植物名留青史,如以其現代主義女性裸體畫以及商業作品而聞名的法國攝影師勞爾.阿爾賓-吉洛(Laure Albin-Guillot, 1879–1962)在1931年與顯微鏡專家、研究員丈夫阿爾賓-吉洛(Albin-Guillot)合作出版了《裝飾顯微攝影》(Decorative Micrography),展現矽藻和孢子等自然微觀世界,將這些抽象圖形轉化為紡織圖案,超越了科學客觀性和藝術詮釋之間的界限,啟發不同領域的許多創作者,展現自然形式的無限潛力。美國現代主義攝影的先驅之一伊莫金.坎寧安(Imogen Cunningham, 1883–1976)在20年代除了潛心研究玉蘭花,攝影作品更成為科學研究的重要文件,她還在1933年成為加州園藝協會的創始人之一。她的植物攝影,與裸體和建築作品同樣受到全球展覽的歡迎。

同時期德國「新即物主義」(Neue Sachlichkeit)中的重要攝影師阿爾伯特.倫格–帕茨奇(Albert Renger-Patzsch, 1897–1966),致力於以科學精確捕捉自然或工業物體的美感。透過微觀鏡頭對細節的特寫揭示事物本質,跨越有機與人造的差異。一方面,我們在此看到植物攝影承先啟後地置身於自然生命形式與藝術創作的悠遠歷史當中;再者,透過攝影技術精準細微的植物研究,更是廣泛地對不同領域形成深刻的影響。

許多1920年代的電影人也都將鏡頭對準植物,展現「非人類」的時間和運動維度。如執導了近400部教育影片的科學家讓.科曼東(Jean Comandon, 1877–1970)更為拍攝植物研發自己的攝影工具,挑戰時間、展現植物在延時攝影下不為人所見的一面。1926年,馬克斯.賴希曼(Max Reichmann, 1884–1958)更在長片《花的奇蹟》(Das Blumenwunder)中,將敘事、芭蕾舞鏡頭與延時拍攝的植物三者結合在一起,演員和柏林歌劇院的舞者在新藝術風格的舞蹈中扮演花仙子,訴說著植物和人類相同的原始本質。

此外,從紀錄片到實驗電影,創作超過350部影片的美國實驗電影界重量級人物史丹.布拉哈奇(Stan Brakhage, 1933–2003)也在1981年的《人間樂園》(The Garden of Earthly Delights)當中,使用不需攝影機、底片直接感光的技術,在35釐米膠卷上顯影樹葉、花瓣、種子和根莖,以獨特的美學展現植物世界與光線的關係。

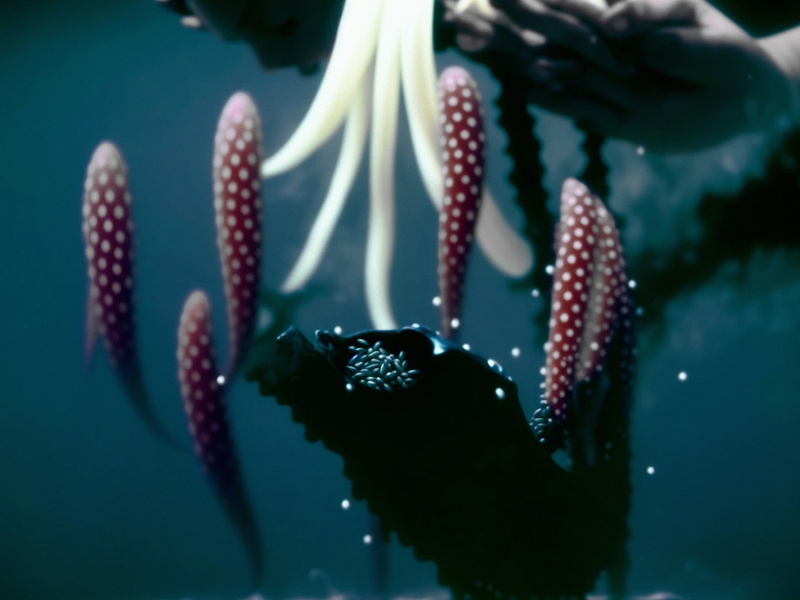

植物剪影也對應於一個半世紀前,出身科學繪圖的植物學家安娜.阿特金斯(Anna Atkins, 1799–1871)在1842年成功採用藍曬技術,將乾燥的藻類置於感光紙上獲得負片影像。她隔年出版的《英國藻類照片:藍曬印象》(Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions)更成了史上第一本附有攝影插圖的書籍。顯然,攝影技術的「超人」視覺能力更加拉近了我們人類與植物的距離。它們緩慢地運動、互動與溝通,展現出人類難以想像、理解的「非人」智慧。

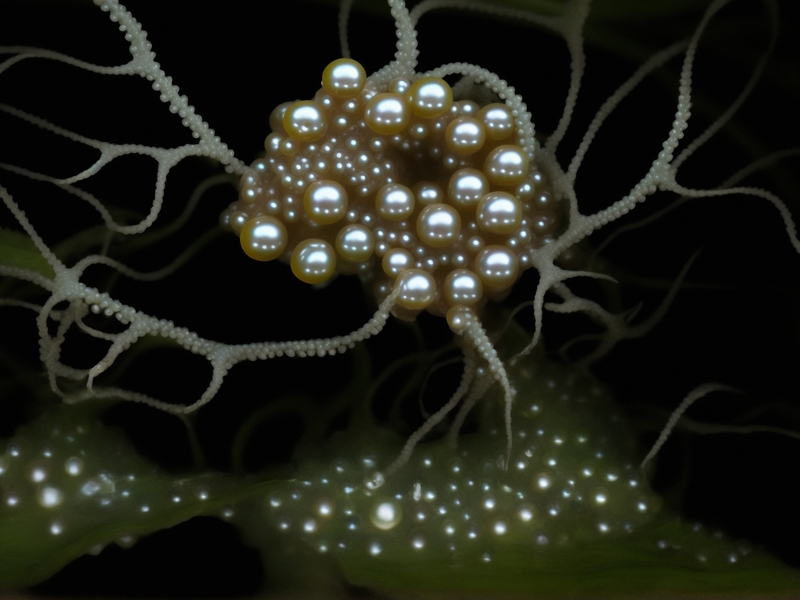

近年在氣候變遷的語境下,新一代藝術家更有興趣探索植物與其他生物體之間的協作和共生,以及它們對人造新生態的超適應能力、與環境所形成的網絡,以及生命與非生命的交流對話。對生態系統著迷的奧地利藝術家安吉麗卡.洛德勒(Angelika Loderer, 1984–)在她的《曝光》(Exposure)系列中,將從蘑菇提取的菌絲體置入照片中來探索攝影的物質性。最初真菌的生長是看不見的,但它逐漸改變影像並創造出新的畫面。這除了強調轉瞬即逝的瞬間,更體現生態系統的脆弱和萬物的相互連結。

澳洲藝術家安潔莉卡.梅西蒂(Angelica Mesiti, 1976–)的錄像裝置《空中與地下》(Over the Air and Underground),則運用延時攝影技術與紫外線拍攝不同分解階段的植物;分解過程中菌絲體的出現,探索植物的時間節奏,以及真菌和植物之間相連的世界。而菲利普.魯(Philippe Roux, 1988–)的短片《寂靜交響曲》則在灌木、昆蟲、蘑菇和人類之間,邀請我們聆聽萬物,感受草叢的生長、甲蟲的運動和人類的呼吸,講述一個與大地相連、共存共生的故事,打破人類中心的觀念。

這不禁讓人聯想台灣人類學家蔡晏霖與《末日松茸》的作者安清(Anna Lowenhaupt Tsing)、電影人卡博內爾(Isabelle Carbonell)等人合作的影像民族誌《金寶螺胡撇仔》(GOLDEN SNAIL OPERA, 2016)中稻田複雜的生態系統,不同物種共存的可能性。該部影片主角為1979年最初由田螺養殖產業從阿根廷引進台灣,後來成為亞洲稻米農業的主要害蟲「福壽螺」;敘事上不同於以人類觀點出發、呈現其外來「有害」物種的面貌,而是採取「非人類」觀點,影片大量採用「他者」的視角與水底的動物主觀鏡頭,全然體現跨學科研究。如英語標題中的「歌劇」(opera),展現了稻田、農民以及動物居民們共生的網絡環境。福壽螺自國外「引進」歷史的正名研究,也可對比植物身上因人類技術產生的人造「汙染」:微塑膠、化學,甚至放射性物質。

阿奈斯.湯德爾(Anaïs Tondeur, 1985-)的《車諾比植物標本館》( The Chernobyl Herbarium)計畫,證明了1986年的核災輻射確實散布整個歐洲。她與生物遺傳學家合作,透過將放射線印在感光的葉子上,展示了輻射對植物的影響,並強調當前的生態劇變和生命強勁的恢復能力。當代藝術家近年來與科學研究的頻繁合作,也使得最初為科學服務的攝影技術,轉而成為藝術家研究植物跨物種共生、適應汙染環境之際不可或缺的得力助手。

關鍵也正在於虛構與現實之間交織的可能性:藝術家「發明」新的物種並重新詮釋科學,超越可見的世界、想像物種雜交或不合乎常理的未來,以作為面對氣候危機時重要的思想實驗室。

米爾約翰.魯珀托(Miljohn Ruperto, 1971-)和烏爾里克.赫爾托夫特(Ulrik Heltoft, 1973-)兩位藝術家利用數位技術,將1912年發現的神祕伏尼契手稿(Voynich manuscript)中不明植物的文字和圖畫,先是重新建構為一株完整從根到花的三維植物,再製成不同攝影作品,藉以思考我們人類概念中的自然生物。

1950年代至今,從菲利普.K.狄克(Philip K. Dick)到奧克塔維亞.E.巴特勒,再到韓國爆紅的90後作家金草葉(김초엽),具威脅性的植物一直是科幻小說中的重要主題。它們的無聲存在、不斷地適應性生長除了令人著迷,更似乎「逼人」想像混血物種的可能未來。我們也見到攝影創作與經典科幻小說、電影之間的血脈關聯,例如約翰.溫德姆(John Wyndham)的小說《三尖樹時代》(The Day of the Triffids)中,流星雨過後可怕的植物入侵地球;以及1960年代由史蒂夫.塞克利(Steve Sekely, 1899–1979)執導的同名奇幻B級電影,雖然特效廉價、故事脫節,但突變植物的概念使它成為經典之作。

同樣受《三尖樹時代》啟發,藝術家卡萊夫.埃里克森(Kalev Erickson)在葉門索科特拉島(Socotra)的旅行中,發現了如同書中虛構、根部看似朝向天空生長的索科特拉龍樹(dragonnier de Socotra),他更藉此質疑攝影的客觀性。這些大眾文化中大量產製、消費的科幻敘事之後,植物、科學/幻與生態思維的盤根錯節似乎早已經深入集體潛意識,於是乎當今天我們說起「生態女性主義」或「非洲未來主義」的科幻故事,其中似乎都不脫讓人備感熟悉的「真實」元素。

最後,當我們在氣候危機下川普2.0要重啟石化產業之際,想像植物與人類之間共生的另類可能,看似科幻的植物命題立刻呼應政治現實。如同1982年藝術家艾格尼絲.德內斯在曼哈頓的麥田,阿里.卡茲瑪(Ali Kazma, 1971-)拍攝挪威位於北極附近的全球種子庫的影片,同樣思索糧食和生態系統的問題。德內斯在距離華爾街、世貿中心不遠處、8,000平方公尺的垃圾掩埋場改建地種下麥田,收成500多公斤小麥,然後運往28個國家參加宣傳「結束飢荒」的國際會議。卡茲瑪拍攝的「末日種子庫」於2008年落成,在恆溫-18°C下保存了超過100萬個農作物樣本,成為在災難發生時保留遺傳多樣性的最後堡壘。影片中沒有任何人類,一種後世界末日的冰冷,儼然一部反烏托邦科幻電影。

而在世界首富馬斯克(Elon Musk)畫著殖民火星的星際資本大餅之時,藝術家則藉著神話與科幻的「技術」創造出一個花團錦簇的共生未來。一如波蘭藝術家阿格涅斯卡.波爾斯卡(Agnieszka Polska, 1985-)所設想的關於人類和植物之間數千年共生關係的科幻寓言:巨大的花朵成為人類的家,而人類則成了它們主要的授粉媒介。這些天馬行空的科幻想像,無不催促我們用想像力「建造」人類社會與植物世界之間共同敘事的其他可能性。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。