創影者言〉

「當世界是一個解不開的謎,攝影讓我有機會揭開並創造它。」

在我接觸攝影之初,從來沒想過會走上創作這條路。

以前剛開始時,工作之餘就拿著相機往外跑,我媽最常問一句:「拍照可以幹什麼?」意思大概就是「拿著相機拍照是要賺什麼錢?」然而,拍照這件事卻讓我很開心,也從來不會輕易去定義它,就像歌手陶喆有一首歌裡面哼著這幾句「彩虹下有一棵大樹,大樹上有一個蘋果,咬下一口我就全明白⋯⋯」我相信攝影能夠迎向外界,同時看見自己。

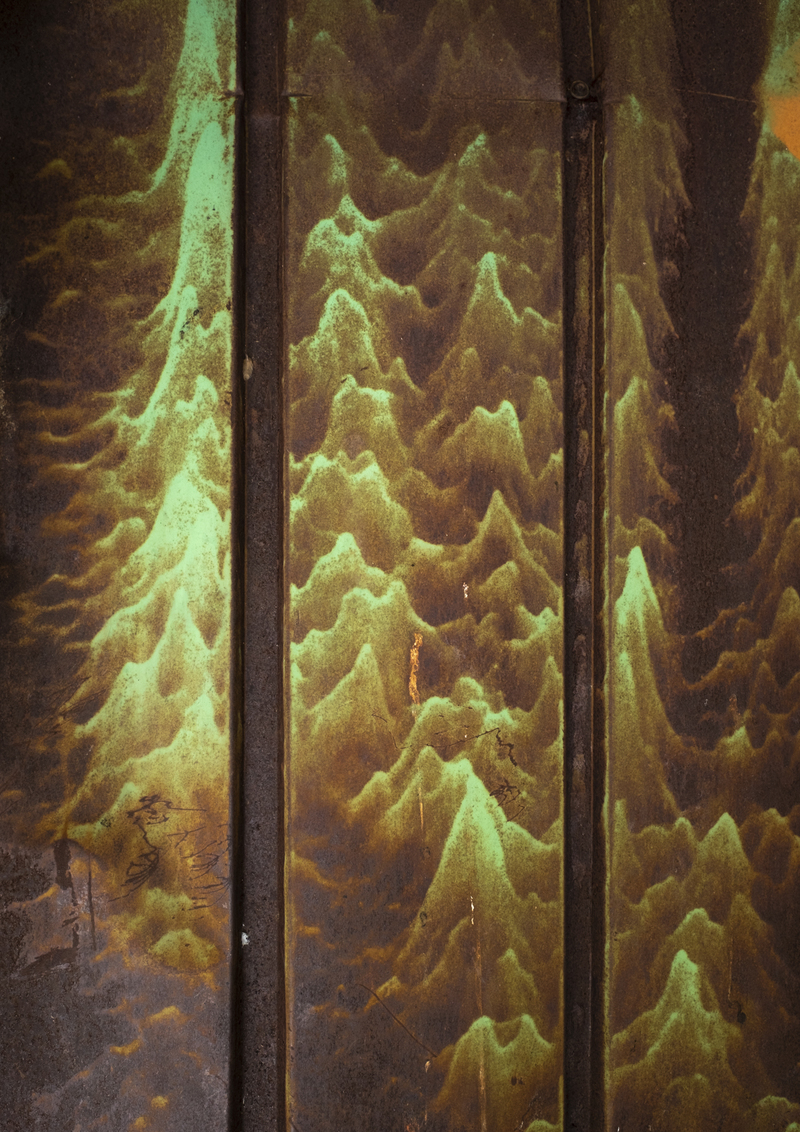

約莫2014年,我從桃園搬到新店安坑生活,一切迎面而來的陌生風景觸發我拾起相機探索溪流與公路,沒想到這一窺探竟長達10年。

因為以前從未以溪流為創作主題,一路上遇到各式各樣的困境,這段時間對我來說是一大挑戰。2020年左右,又碰到COVID-19疫情,當時有些擔心這個作品會發生什麼變化,但事後回頭看,無論是心態或是拍攝方法上,都經歷了積極的轉變。

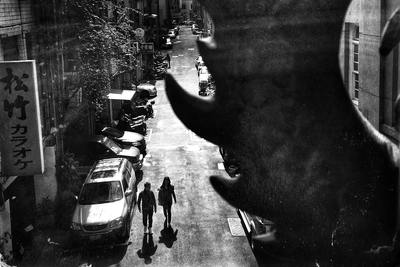

我剛開始時並未有太多設限,大致上在網路上找一些資訊,規劃路線就出發。我鎖定了溪流沿岸的都市樣貌、觀光勝地、以及山區人們的生活方式為拍攝目標。我特別喜歡探索人煙稀少的地方,如都市與郊區的羊腸小徑或是不知名的地點,以漫遊的方式進行探索。溪流的地理範圍廣泛,包含新店溪、北勢溪與南勢溪,前期的拍攝就花了我好幾年來往,不斷累積作品的數量。

《流動的邊界》系列作品,大約創作到後半段時開始考慮不同面向,其一是人文的關注──在搜尋資料過程中,發現新的地方或是歷史事件,會特地往現場跑一趟。例如新店山區裡有一座「無天禪寺」,那邊供奉一尊滿大的金色的「李師科」塑像,讓我驚訝的是,他是台灣首宗銀行搶犯,卻被當作神供奉(當時有一種說法是李師科將搶來的錢濟助友人);也有像是花園新城社區內,保留了過去黨國時代的一些建築與雕像等歷史地景;大台北地區過去著名的美和山「幸福樂園」遺跡;烏來一帶歷史悠久的橋下野溪溫泉;石碇區的翡翠水庫傳說等等。我查找這些資料之後都親臨現場拍攝,這個階段對我來說,攝影就是蒐集眼前的事物,蒙太奇般地在心裡構築溪流的小宇宙。

2019年底COVID-19疫情發生之際,創作再進入到另一個階段,當時我發現遇到一些瓶頸,關於過去看過的那些地景、事物、經歷的時空,還有那些在溪流上相遇的人。雖然還是不斷地拍攝,很多時候都在反覆琢磨處理這些重複出現的對象,有時也會懷疑自己,那些過去的記憶與時空能否帶給我一條新的指引?當時有一段時間在拍攝想法上有些困境,一直到接觸哲學的現象學「存而不論」時,創作上開始有些解套,暫時拋棄對原有事物的認知觀點,溪流上的「人」這件事讓我找到一些答案。說不上是什麼特別的方法,但在與被攝人物的交織過程,刺激我對影像的更多想像,這是我在後期階段收穫最多的。

以前在攝影學習的一段期間,對日本攝影家川內倫子的攝影書《Illuminance》深深著迷,那時覺得它打破一種單一敘事,以散文的方式展開,每次翻閱都會有新的感官體驗,影像跟影像之間的碰撞讓我覺得不可思議。後來,藝術家提爾曼斯(Wolfgang Tillmans)的作品《Neue Welt》在攝影書的編輯上帶我到另一條陌生的道路,卻也給我不同的啟發,原來影像可以如此的複雜、不精確、卻又收集大量生活中的片段靈光,最終帶領我走向那混雜又深奧的宇宙。有一年還跟一位老師訂了機票飛到日本大阪看提爾曼斯的大型個展,那時他的攝影展覽在我心中產生很大的影響。

近年接觸到另一個作品,也令我感到相當著迷與欽佩,是由蘇爾坦(Larry Sultan)與曼德爾(Mike Mandel)在1977年共同出版的《Evidence》。他們將從不同機構蒐集而來的影像紀錄編彙成一本書,照片不僅全都非自己拍攝,還將相異的時空所發生的事件,透過特別的編輯讓人誤以為是一連串的同個實驗。這些創作觸發我在攝影書的觀看實踐上有更多層面的思考,不管是從類型上、整體敘事上,還有書籍的設計跟編輯製作都有很大的啟示。

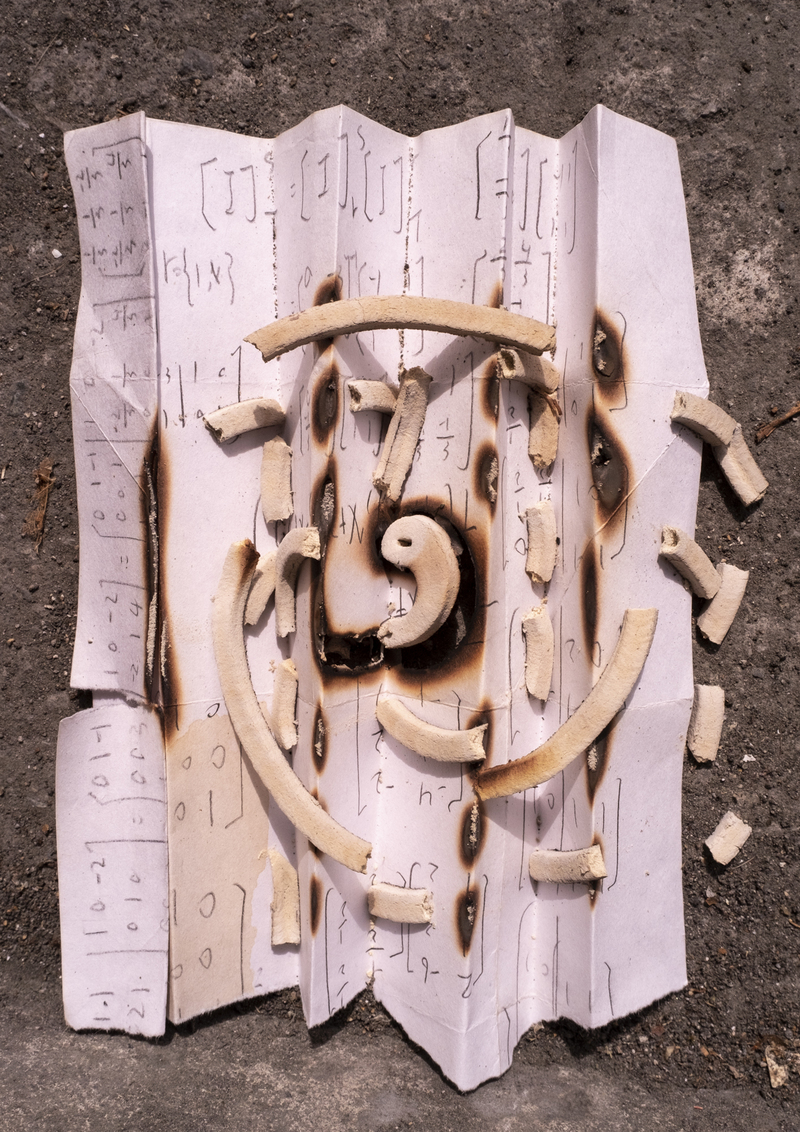

在進行《流動的邊界》拍攝期間,我進行了另一件作品《去年的未來 Future of Last Year》,就是將我前一年在台灣當代一年展展出的作品紀錄照,經過挑選與編輯後拿來展出,試圖探問影像的模糊地帶,是否展現了原有記憶與再現記憶間的裂縫?一旦跳脫原始的時空背景,影像將不單作為證物,其是否能回歸純粹,以一種嶄新的姿態來挑戰觀者?

在2019年及2022年時,我把《流動的邊界》系列作品階段性地整理一番,報名了攝影藝術的國際交流活動,來自不同影像背景的專家及前輩分別都給我深刻的點評回饋與建議。2019年那次很幸運地獲得日本攝影出版社「赤赤舎AKAAKA」社長姬野希美邀請,討論未來的攝影書出版合作,也預計於2024年的7月準備付梓。2022年那次交流特別的是,剛好創作歷經COVID-19疫情,作品開始有些轉向,不僅觀念上調整,並特地製作手工版攝影書,撥動多元的敘事與評審們交流,也獲得專家評審們寶貴的意見,得到當年的獎項。

我常提醒自己拍攝的初衷,並挑戰自己未知的領域,讓我維持創作的動力。這個三條溪流的創作計畫,經過多年的累積與往返拍攝,探索自己與溪流的關係已經差不多結束。

同時,這樣的經歷也促使另一個交會的開始。因為過去在拍攝新店這個地方時才知道白色恐怖所遺留下來的人權地景,在這兩年因為COVID-19疫情與俄烏戰爭因素,重新喚起我對國家與文化主體意識的關注,對於自我認同在這個世代所面臨的處境開始有一些新的想法與興趣。

出生於1980年,台南人,現生活於台北市。影像創作者、平面攝影師。近年影像創作上關注溪流生活與公路的人文探索;雙人團體創作聚焦情感的相互關係,結合攝影、錄像及行為。

曾於台北未命名(WMM)空間舉辦個展《新北南計畫:溪引人》;作品《Something Vibrant流動的邊界》獲得「Photo One專家面對面入選」與「台南攝影上桌」Photo Go獎,於Photo One獲邀日本攝影出版社赤赤舎AKAAKA共同合作出版攝影書。

作品《謬誤之境-轉換 The Mistakened》曾於全國美術展攝影類獲得入選與展出;實驗性創作《百誤語》與《去年的未來》在台灣當代一年展出並獲得收藏。

作品《相互愛上殺害後再彼此相愛》與《再會相愛相殺 Bye Bye Love》首次以團體創作發表於台北未命名(WMM)空間與台南么八二空間,並發表獨立出版限量手工攝影書,後於「傻瓜書日攝影藝術書展」參與展出,攝影書獲得私人收藏。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。