攝影評論〉

看《台灣的模樣》我們會得到幾個印象,譬如優美的風景、純樸的人民,乃至於各種民俗活動與歷史事件,我們會覺得這些呈現了台灣。但是我想去檢視這些印象背後是否有一些預設的概念,即在「觀看」台灣之前,我們是不是已經有了一些心中的濾鏡,而真實的台灣是透過這些濾鏡被觀察。

首先,我們會感到《台灣的模樣》攝影展中的作品是如此好看。但是好看是什麼意思呢?

第一個解釋,是許多照片都具有一種形式上的趣味,如光影的對比,線條與形狀的關係。很顯然,這些攝影家通曉營造形式的技巧,這並不難以理解。因為大多數此次展出的攝影作品都屬於現代主義籠罩時期的創作。即便他們所接受的現代主義或多或少都經過了轉譯,但是就表現形式這一點而言,他們還是十分的現代。

我們甚至在鄭桑溪的照片看到匈牙利攝影師蒙卡西(Martin Munkácsi)的影子,後者的作品正是啟發攝影家布列松(Henri Cartier-Bresson)的關鍵。觀看張照堂拍攝一個男子裸背的照片時,也不免讓我聯想到英國攝影師布蘭特(Bill Brandt)的作品。這些都顯示台灣攝影家與現代主義攝影分享一些概念(譬如將人形式化)。當然台灣攝影家並不因此失去了原創性,我們必須意識到我們是帶著現代主義的濾鏡去觀看這些作品,然後發覺其中的共性,但是實際上他們的處境都是特殊的。事實上,觀察這些具有現代特徵的攝影家如何展現各自不同的面貌,其實是一個非常有趣的地方。

第二個,我們會注意到展覽的呈現方式。展場當中的作品分為兩種,一類是裝裱好的。相比於網站上的圖像,觀眾會發現現場的照片如此地精細、具有張力。對於攝影人而言,這是一個令人振奮的地方,因為我們相信攝影的核心是事物在照片之中好看樣子,但是許多攝影展卻只是以相片為呈現現實的一個手段。在這個意義上,《台灣的模樣》是一個高度具有攝影意識的策展結果。

另一類作品,則是使用投影的方式。雖然這是因為館藏調度的問題所致,但意外的讓人覺得展場具有一種「當代感」。這裡顯示的問題其實是現代主義攝影與當代攝影在展呈邏輯上的不同。大多數現代主義攝影之所以壁掛裝裱的方式呈現,是因為作者期待觀眾關注的是框內的世界,而非現場的體驗。反之,當代攝影關注的更多的是框外的連結,這裡又分為兩部分,一部分是與框外其他裝置的連結,另一個是與框外社會歷史文化的連結。

當《台灣的模樣》使用了投影的形式,打破方框的限制,這是一個非常大膽的嘗試。因為這裡潛藏了一個風險,有些影像原本被設定為在方框之內觀賞。這不禁讓人聯想到1955年在現代藝術博物館(MoMA)舉辦的《人類一家》攝影展(The Family of Man)。該展覽也是以圖像集錦方式呈現攝影家作品,個人的創作脈絡與時代背景在展覽中都盡量降到最低。原本強調框內構圖的作品,也因為蒙太奇的呈現方式被打散在現場當中。我們可以說,相比於當代藝術的沉浸體驗,《台灣的模樣》其實更接近《人類一家》的思維,試圖以影像提供一種總體的意象。

第三個容易觀察到的,是一種田園的風情。我們看到了養鴨人家、牧童、採茶。這也很像《人類一家》攝影展,在展覽當中也可見牧童吹笛、與世無爭的影像,體現了一種正向、樂觀的態度,彷彿要透過這個展覽告訴,大家世界是如此純淨與美好。而台灣的模樣當中的攝影家在多少程度上分享了這種精神,策展人又在多少程度上承接了這樣的態度是非常有趣的。

另外一個讓《台灣的模樣》充滿前現代的氣氛的原因很可能是,大多數現代都市已經都長得非常相似,這就是現代世界的「共相化」。所以一個尋找台灣模樣的攝影展,勢必要從那些還未被現代世界所同化(汙染)的地方去尋找地方的特色。這也是為什麼我們在展覽當中可以看到各種民俗,譬如戲台或是祭典,它們某種程度上作為一種現代之外的純粹世界。但是展覽當中也有少數混雜城市與鄉村、現代與民俗的作品,相較於那些典型的民俗照片,這些影像更讓我感受到我身處的台灣。

《台灣的模樣》與《人類一家》攝影展還有一個相似之處,就是我們不僅看到田園的風景,我們也看到純樸的人,譬如兒童與少數民族,這背後暗示了一種普世人性的想像。無論是牧師與原住民,或是中國小姐與身障人士。當他們處於同框之中,彷彿透露著一個訊息:無論我們身分是什麼,身體的狀況有何差異,我們都是人。

然而,如同《人類一家》攝影展一樣,這樣的呈現方式必須割捨每個人具體的生活脈絡。它讓人看到人的同一,而不是看到人的差異。舉例而言,在現代主義攝影大師的街拍當中,經常可見身著大衣的男子。傑夫戴爾(Geoff Dyer)在《持續進行的瞬間》(The Ongoing Moment)甚至開玩笑的說,這好像同一個男子穿梭在不同的時空當中。《台灣的模樣》當中的「人」是否具有這種抽象化的特徵,也是一個值得觀察的地方。它進一步引發的疑問是,如果普遍的人是值得懷疑的,那「我們」真的存在嗎?

第四個我們觀察到的是,展覽當中許多照片是以檔案的型態來代表一個地方或是事件。這是一個非常特別的地方,相較於過去以台灣為主題的攝影展,這個展覽混合了各種不同類型的攝影,有些感覺非常的藝術化、有些則是家庭的隨拍,有些則看起來像是一種歷史的見證,包括了戰爭、痲瘋病院、民主運動等等,但像是證件照這類具有強烈實用目的的照片則被排除。

有幾點我們可以思考,首先由於數量的限制,我們當然很難從這些片段當中理解事件的原貌。但即便我們找到更多的照片,事實上照片的訴說能力也十分有限。所以這些照片終究是以見證的性質存在於展場當中。但是見證意味著什麼?見證並不單純是一種證據,像是兇案現場的腳印。見證還意味著我們對這個事件有一種體察與注視。但是這真的可能嗎?藝術家羅斯勒(Martha Rosler)就曾批評紀實攝影,表示照片從來都無法代表什麼。因為真實需要脈絡,而這正是照片所無法提供的。而當我們觀看那些關於某種台灣這片土地之上發生苦難的照片時,我們也不禁感受影像與真實之間的距離,一方面我們為照片提供的視覺所愉悅,另一方面我們卻為照片所指向的處境所哀傷。

另一個我們可以思考的點,當我們目睹一張檔案照片,跟一張強調藝術形式的照片,它們在檔案的意義上是一樣的?

譬如有些跟歷史相關的照片,可能帶有一種攝影家主觀的表現。中平卓馬參與日本攝影百年時,曾經反思這些日本攝影史當中的影像大多受到權力機構的影響。所謂的表現,其實是一種意識形態汙染下的結果。中平卓馬因此主張照片必須是不帶主觀意志的紀錄,或著至少要以各種方式去抵銷主觀的影響。

我們在《台灣的模樣》當中也可以發現這種權力的痕跡嗎?我們不大可能認定這些照片的表現性背後有一種軍國主義的意識,但是我們不得不承認,這些檔案也絕非中性的。而策展團隊對此顯然是有所意識的,他們盡量選擇了那些並不那麼刻板的影像,即便是呈現原住民,也並不是像是湯姆生(John Thoamson)的照片那樣,讓原住民身著盛裝,與生產工具一起直直地面對鏡頭,以展示一種特殊的文化。

最終,也許我們要詢問的是,「被看見」是否是一個呈現台灣主體的方法。因為當我們觀看一個對象,事實上這個對象就成為了一個客體,一個很容易失去能動性的對象。

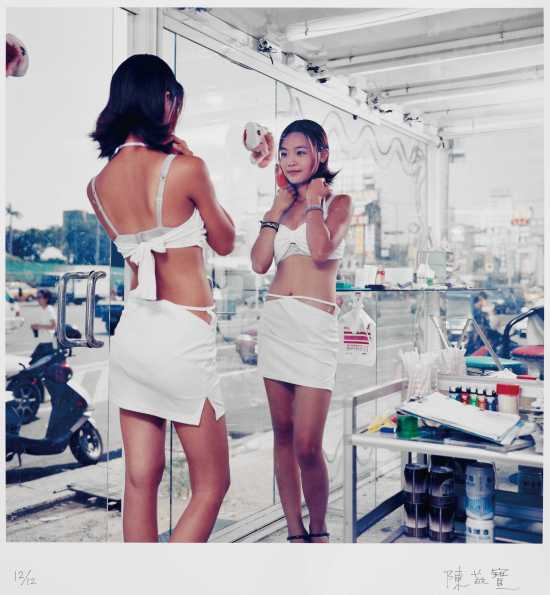

相對而言,最具有主體性的動作或許正是觀看,譬如西方人如此熱愛觀看各種地方。但是台灣可以採用這樣的方式嗎?我們不能忽略的是,由於台灣在政治上與文化上所受到的各種壓制,我們並沒有一個關於台灣的基礎想像,這導致我們對於自己的形象並沒有信心。因此我們需要各種鏡像來確認自身的模樣,這就像我們有的時候走在路上,會下意識地去看車窗、櫥窗等各種鏡面當中自己的身影,反映了一種存在的焦慮。在這個意義上,《台灣的模樣》試圖給予我們一個初步的形象,就像是嬰兒把鏡中的影像當成自己,然後以此為基礎,長成一個有更複雜內涵的台灣。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。