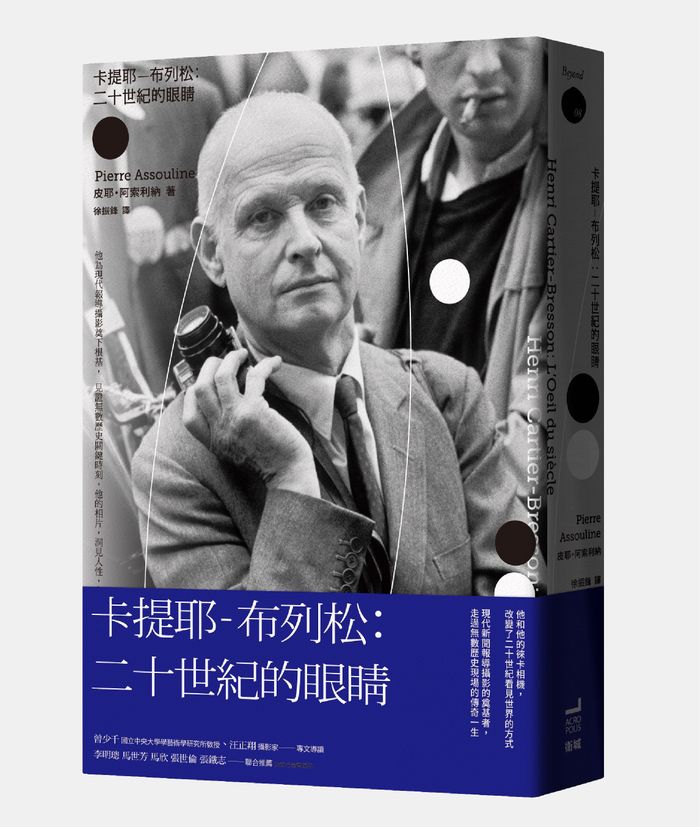

精選書摘

本文為《卡提耶─布列松:二十世紀的眼睛》導讀,經衛城出版授權刊登,文章標題、小標經《報導者》編輯所改寫。

對人類而言,20世紀是個動盪的年代。工業革命爆發,大幅改變人類生活;然而進步也帶來兩次世界大戰與冷戰對峙,在此同時,一個影像閱讀的時代誕生了。攝影師帶著相機走入歷史現場,將重大時刻的照片印刷在報紙和雜誌上廣為傳播。被譽為「現代新聞攝影之父」的卡提耶-布列松(Henri Cartier-Bresson)正是關鍵人物之一,他曾無數次出現在20世紀歷史巨變的現場,包括:二戰結束時的巴黎、共產革命前夕的中國﹑甘地被刺殺的前一刻。他重大的歷史時刻捕捉成一張張充滿人文關懷的照片,影響了我們看待世界的方式。

本書呈現布列松精采傳奇的人生。作者皮耶.阿索利納(Pierre Assouline)回憶布列松:「一個重拾畫家生涯的時代攝影大師;一個活過艱困年代,跋山涉水的記者和晏然自若的冒險家;一個總是渴望逃脫束縛,同時又迷戀幾何的男人;躁動的佛教徒、拘謹的無政府主義者、頑固的超現實主義者、一個世紀圖像的象徵,傾聽之眼。」

閱讀皮耶.阿索利納(Pierre Assouline)所撰寫的卡提耶─布列松傳記,猶如閱讀卡提耶─布列松的照片與世界的關係,兩者都自信的「決定」了他們認定的真實。譬如皮耶.阿索利納說:「用幾何學的眼光看世界、超現實主義的思想震撼,還有那次瀕臨死亡的體驗,這些都是卡提耶─布列松生命中的決定性瞬間。」又如作者描述:「到了1931年,卡提耶─布列松身上已經具備了所有的基本要素:性格、氣質、文化、眼光、世界觀;面對生活,他已經準備好了。日後發生的一切都只會發展並加強這些特質,而不會有根本上的改變。在歷經世事之後,此時的他已經完全成型了。」這些話表面看起來十分的獨斷,但實際上此書涉及了卡提耶─布列松攝影一些關鍵的問題,為了從過度清晰的因果關係之中脫身,我試圖將此書之中所描述的卡提耶─布列松重新「問題化」,並將討論集中在兩個部分:一是為什麼卡提耶─布列松重要,二是卡提耶─布列松留下了什麼問題。

我們先檢視一種常見的說法,將卡提耶─布列松的重要性建立在照片的紀錄性。確實卡提耶─布列松拍過許多名人。譬如馬蒂斯、福克納、沙特、畢卡索、杜象、英國女王,而且許多都在卡提耶─布列松拍攝之後不久就過世,更增添其中傳奇的色彩。在人像之外,卡提耶─布列松也拍攝許多重大事件,如甘地遇刺、國共內戰、喬治六世加冕、巴黎解放、戰後的德國。特別是1948年他拍攝甘地的喪禮,更讓卡提耶─布列松聲名大噪。但這種說法僅僅說明卡提耶─布列松付出了某種心力,或是具有好的機運,讓他總是能夠出現在對的時間與對的地點。

事實上,將攝影價值建立在拍攝對象上的思維在攝影史上並不特別。在攝影術發展之初,許多攝影家都試圖拍攝重要的名人與藝術家,以此來證明攝影的藝術性。但是最後他們僅僅證明了他們拍攝的對象是重要的,而攝影依然是那個卑微的女僕。即便卡提耶─布列松自己拍攝名人的過程當中,攝影師的地位也常常是低下的,譬如卡提耶─布列松有一次為馬諦斯拍照,他鼓起勇氣拿自己的繪畫拿給馬諦斯觀看,結果馬諦斯非常地不耐煩,他指著手邊的一火柴盒,說你的繪畫比起這個東西更讓我苦惱。我們不能確定卡提耶─布列松是不是因此痛恨名人的概念,但是顯然拍攝名人或是重大事件,並不是卡提耶─布列松建立攝影乃至於自我認同之所在。

卡提耶─布列松的重要性不是聯繫了重要的對象,相反的是一種超越對象的傾向,也就是超現實主義。卡提耶─布列松與超現實主義的關係在一般的攝影史當中經常被忽略,彷彿要隱藏攝影大師被繪畫影響的痕跡。然而根據此書,卡提耶─布列松求學時代便深受超現實主義的老師所影響。作者並花了極大的篇幅描述卡提耶─布列松如何與超現實主義的藝術家、詩人往來。卡提耶─布列松喜愛的攝影家往往也具有一種超現實的色彩,譬如尤金. 阿傑特(Eugene Atget)、柯特茲(André Kertész)乃至於沃克.伊文斯(Walker Evans)。卡提耶─布列松自述有一張由攝影師芒卡西(Martin Munkácsi)所拍攝的照片,曾經深深地影響他。

「我突然明白攝影可以在瞬間凝結永恆,這是唯一一張影響我的照片。這幅畫面的張力, 那種自然的爆發力、『生命的喜悅』、奇蹟般的感覺,直到今天仍然讓我為之傾倒。那形式上的完美,生命的感覺,還有難以言喻的顫慄感⋯⋯我對自己說:萬能的主啊,人竟可以用照相機做這樣的事⋯⋯感覺好像有人從後面踢了我一腳:上啊,去試一下!」

沒有什麼比這段猶如頓悟的自述更能表現卡提耶─布列松攝影超現實的信念。由是我們可以理解卡提耶─布列松為何熱愛一些頗為玄妙的攝影「心法」。書中提及卡提耶─布列松曾經遊歷非洲,並且依靠狩獵為生,這段經驗對於卡提耶─布列松產生重大的影響,他之後經常把攝影形容成一場狩獵。在狩獵過程之中,獵物是否捕獲並不是最重要的,獵捕的行為才是卡提耶─布列松真正喜愛的。卡提耶─布列松有時也會用射箭來形容拍照的過程,這與卡提耶─布列松對於禪宗的愛好有關。他曾經閱讀一本書《箭術與禪心》,教導他如何在拍攝現場隱身,甚至於從世界游離出去。

因為卡提耶─布列松熱愛超現實主義,所以卡提耶─布列松對於顯而易見的事實,或是戲劇性的故事並無興趣。卡提耶─布列松說:「我除了對法語所說的『細微事實的真相』外, 其他一概不感興趣。」那什麼是重要的呢?卡提耶—布列松認為重要的是後設地去看待甚至於選擇事實。他說:「事實本身沒有什麼意思,重要的是在眾多事實中選擇、抓住那個真正且深刻和現實相關的事實。在攝影中,最微小的事物都可以是一項偉大的主題,而那微小的人性細節更可以成為一個偉大的主旨。」在這裡卡提耶─布列松區分了兩種事實,一種是「細微的事實」,一種是一般意義的「事實」,而這兩者差異是 ,前者並不是建立在宏大的敘述或是照片的證據性格,他說:「真正重要的是那些微小的差別,總體的概念沒有意義。細節萬歲!一毫米就能顯示與眾不同。而那些用證據來證明的東西只是在生活面前的妥協。」

上述的引言與我們對於卡提耶─布列松作為紀實攝影大師的印象有很大的落差,因為紀實攝影在一般意義上的理解,正強調事實、證據意義與總體的觀點,而卡提耶─布列松對此並不在意。卡提耶─布列松之所以會被視為一個報導攝影家,某種程度上是卡提耶─布列松在工作上策略的考量。書中記載卡提耶─布列松的好友卡帕(Robert Capa)曾經建議卡提耶─布列松,要小心被貼上超現實主義的標籤。如果可以的話,最好是維持一個報導攝影家的身分。卡提耶─布列松接受了這樣的建議,他的照片在馬格蘭通訊社成立之後看起來更加的「報導」,即使他心裡並不這樣信仰。

這裡留下的問題是,如果卡提耶─布列松並不是我們以為的紀實攝影大師,那他在攝影史上的衝高地位究竟從何而來?在這裡我們必須回到攝影藝術化的歷史。攝影術在發展初期一直面臨攝影是否為藝術的問題,因為相比於繪畫或是雕塑,攝影太過於仰賴機器,以致於無法凸顯一種心手相應的技藝。但是現代主義攝影從街景當中找到了解答。如果把街景想像成一片流動的顏料,那經過訓練的攝影家就能夠展現他們如何控制這個隨機材料的技藝,也就是藝術的技藝。

了解了上述的背景,我們才能理解卡提耶─布列松在攝影藝術化上面的地位。沒有人比起卡提耶─布列松更成功展示如何將街景(報導攝影)變成形式了。他拍攝的照片一方面看起來就像是真實的世界,充滿了各種混亂、隨機與真實的細節。但是另一方面這樣混亂的畫面卻是高度組織在優美的形式之中。卡提耶─布列松說:「對我而言,攝影就是在幾十分之一秒裡同時意識到一件事實的重要性,以及如何大力動員各種視覺形式來表現這一事實。」 在這裡事實與形式是一體之兩面,而他們的結合仰賴藝術家的「動員」與相機將瞬間凝固, 這其實也就是一種現代主義的範式:藝術建立在藝術家的天才與媒材共同運作之上。

所謂「決定性瞬間」也需要放在這樣的脈絡下才能得到更適切的解釋。如同本書所述,「決定性瞬間」是後來編輯將導論的標題當作英文版書名,原本法文的書名 Images à la sauvette (匆忙的影像),其實更符合卡提耶─布列松現代主義攝影的取向,將街道視為一個隨機變化如同顏料的載體,而攝影師運用觀景窗去控制其變化,表現出具有張力的形式。在現代主義信心高巔峰的時候,卡提耶─布列松的「方案」不僅僅確立了攝影在藝術上的獨立性,同時在現實世界當中,照片也有了跟文字等量齊觀的地位。書中描述卡提耶─布列松總是強調配圖的文字必須嚴格地規範,正是因為他對於攝影透過形式所傳達的真實有至高的信心。

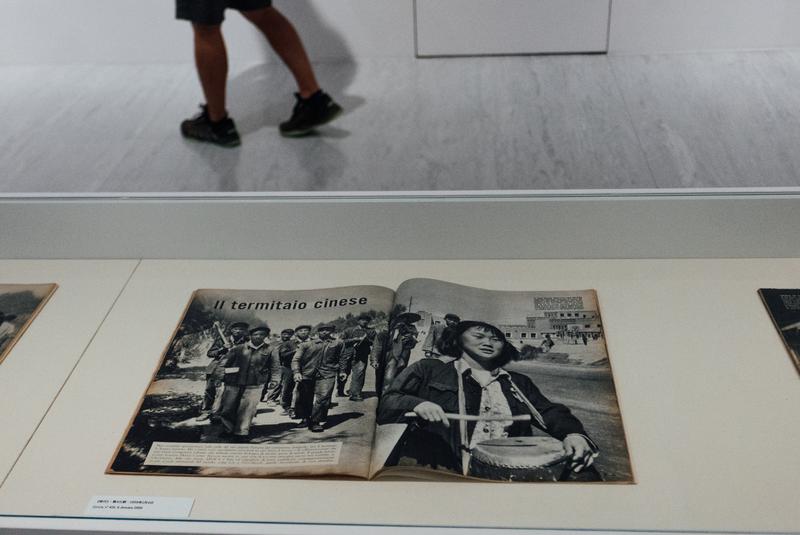

超現實主義使得卡提耶─布列松的照片超越自身的觀點,譬如作者描述:「 這種超脫常規限制的狀態,使他的小相機能夠一頭扎進潛意識的最深處。這就好像他一心尋求意識尚未成形的影像,基本上這就是超現實主義了。他真的不認為自己是個攝影記者。」就好的影響而論。卡提耶─布列松避免了一種主觀的、獵奇的觀看,譬如當卡提耶─布列松來到了中國,他沒有拍攝那些擁擠的市場,而是拍攝一個個人。但是這種觀點並不是沒有缺失,無論是形式或是潛意識,它太難以傳達一種觀點,同代的攝影大師羅伯.法蘭克(Robert Frank)就說:「我總是對他(卡提耶─布列松)有點失望,他的照片裡,總是沒有觀點。他到該死的全世界旅行,但是除了事物本身的美麗或構成,你感覺不到他對正在發生的事有什麼感動。」這當然不是說卡提耶─布列松對於世界沒有自己的看法,而是他的看法是一種潛意識層次的洞見,是一種主體與客體世界交融的神祕經驗,而不是如同羅伯.法蘭克那樣發自個人的吶喊。

對卡提耶─布列松而言,攝影的重要性不在於提供證據,而是靈感,作者描述:「他既要是一名記者,又要保持詩意的觀點,這意味著他將永遠在反映事實和超越事實之間掙扎。」具體而言,如果決定性瞬間是卡提耶─布列松攝影的某種指導原則,那麼這個瞬間究竟是事件的關鍵時刻,還是某種事件之外的視覺張力或詩意?並不是只有當代人會對此產生誤會,1962至1991年時任紐約現代藝術博物館(MoMA)攝影主任的約翰.薩考夫斯(John Szarkowski)便曾說:「卡提耶─布列松用决定性瞬間這個短語定義自己這種種新的美的承諾,但是這個短語被誤解了;在决定性瞬間發生的事情並不是一個戲劇化高潮,而是一個視覺高潮。它的結果不是一個故事,而是一張照片。」按照薩可夫斯基現代主義的立場,這並不是一個批評,它說明照片如何可以是一種抽象之真實。卡提耶─布列松想必也會認同這樣的看法,他始終拒斥照片作為一種戲劇性的故事。但是後來的報導攝影並沒有這樣仔細地區辨。攝影家葛萊漢(Paul Graham)因此認為報導攝影是一種詩意與敘事的誤會,這不能說與卡提耶─布列松毫無關係。

卡提耶─布列松並非忽視現實追求唯美形式的攝影家,相反的,如前所述他非常重視照片如何搭配正確的文字敘述。但是說到底透過照片形式所傳達的真實太過於抽象。評論家蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)便認為卡提耶─布列松「展現世界之美太過於抽象晦澀」。以人道主義而論,卡提耶─布列松固然拍攝中國的「個人」,跳脫了文化的刻板印象。但是個人本身卻仍然是一個十分抽象的概念。蘇珊.桑塔格說:「通過相機把世界上的一切變得有趣。但這種有趣的特質,就像宣示人性一樣,是空洞的。攝影對世界的利用,連同其無數的記載現實的產品,已把一切都變得雷同。攝影作新聞報導的時候,其簡化一點不亞於攝影揭示美的形式的時候。攝影通過揭示人的事物性、事物的人性,而把現實轉化為一種同義反覆。當卡提耶─布列松去中國,他證明中國有人,並證明他們是中國人。」蘇珊.桑塔格的意思是,卡提耶─布列松的照片將一切都均質化,而這無助於我們理解世界的複雜。

卡提耶─布列松的攝影絕非濫情的人道主義,在這本傳記之中也刻意避免以人道主義的標籤來描述卡提耶─布列松,但是卡提耶─布列松確實相信照片有與現實等量齊觀的意義,這種精神在其後的人道主義攝影中進一步發展,照片不僅展露一種特殊的現實,而且它還可以改變現實。然而據本書描述,就在馬格蘭如日中天的時候,他們始終沒有拍攝阿爾及利亞的戰爭,這可能是因為怕遭到政府當局的報復,這反映了照片在政治前面脆弱的角色,那我們如何還能宣稱照片可以改變現實呢。評論家瑪莎.羅斯勒(Martha Rosler)進一步批評整個人道主義攝影,天真地相信「形式」與「改變現實」具有一種連動的關係(這恰恰是卡提耶─布列松所標舉的),彷彿只要形式上完善了,現實也因此呈現,甚至變得更好。推至極致, 人道主義攝影相信一張戰爭的照片可以讓人體會戰爭,一張悲憫的照片可以讓人起而行動。但事實剛好相反,戰爭的照片把戰爭變美,而悲憫的照片讓我們滿足於悲憫,而不是起身真正的改革。

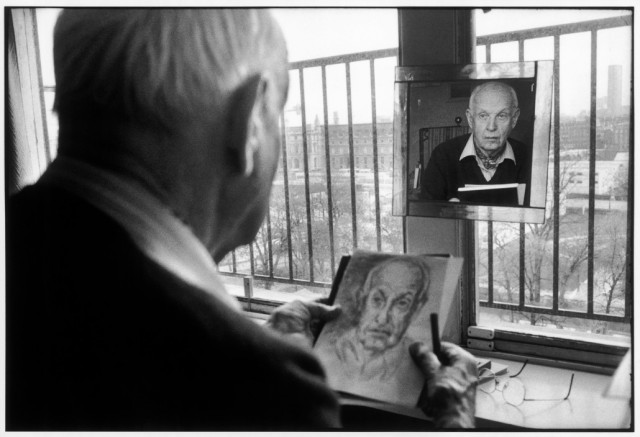

整本卡提耶─布列松傳記最具有戲劇性的轉折,就是卡提耶─布列松後來放棄了攝影。書中描述他如何與攝影決裂,甚至於咒罵攝影。但是他投身於繪畫的結果,卻能說是毀譽參半。這更讓後人納悶到底是什麼原因促使了卡提耶─布列松有這樣的轉變?

書中提供了兩個線索。一個線索是,卡提耶─布列松對於馬格蘭攝影通訊社後來商業的轉向至為不滿,他拒絕通訊社的照片用作工業、商業的用途。然而如同卡提耶─布列松對於彩色攝影的排斥ㄧ樣,資本主義的滲透與彩色的發展已經是不可阻擋的趨勢。這讓卡提耶─布列松的立場顯得保守。但是卡提耶─布列松不是出於一種維護攝影地盤或是自身的名譽的觀點,而是他相信「攝影」有其自身的價值,一種堅持以「個人」面對世界的觀點。當他談到馬格蘭開始進行的一些商業計畫時,他說:「有些人已經開始忘記我們公司的名字『馬格蘭攝影通訊社』中『攝影』 這個詞。我相信他們是無心的,但對我來說是非常重要的。無論如何,既然我仍是一名攝影師,我想以普通人的方式來談論一些攝影和其他『文化議題』。而在這個當口,我要出去看看街上正在發生什麼事。」

促使卡提耶─布列松告別攝影的另一個可能的線索是,卡提耶─布列松試圖確立自己在攝影上無可取代的地位。還有什麼比起宣稱攝影已經沒有任何發展的價值,更能證明卡提耶─布列松已經站在最後的高峰呢?書中記載了散文家雷維爾的觀點:「卡提耶─布列松用一種比推理還要激進的方式消滅了同行的意義價值:他宣稱攝影不是藝術。每次我問他對其他攝影師的看法時,他會回答說沒有看法,因為攝影並不存在。在這樣主體空缺的情況下,不可能有第一名,他的地位也不會受到任何挑戰的風險。他將自己建立在這個絕對空虛之中, 意識到並肯定自己就是這空虛的唯一占有者。所以,如果你懷著敬意堅持認為攝影是一種藝術的話,那就會威脅到他所主宰的孤獨,並被他視為危險的眼中釘。」在這個意義上,卡提耶─布列松並非說攝影沒有價值,而是攝影已經難以有新的發展。

如果環顧當代攝影蓬勃的發展,我們可以說卡提耶─布列松對於攝影的否定觀點有些狹隘,但是如果考慮到當代藝術對於單一媒材的否定,卡提耶─布列松所言似乎又不是沒有道理。說到底這是兩種藝術觀念,卡提耶─布列松在意的是框內的影像,他在意的程度甚至讓他忽略其他一切環節。書中描述他如何強調畫面不能經過裁切,因為那個拍照(取景)的瞬間所凝結的永恆才是唯一珍貴的,至於拍照之後照片要怎麼處理,卡提耶─布列松根本毫不在意。本書作者是這樣描述:「他真的不屬於暗房,因為他對於化學一無所知,也不想知道。」 但是當代藝術的發展卻使得藝術家不再專注於發揮單一媒材的特性,或是經營方框之內的形式。更多時候藝術家同時調度不同媒材,並且把視野投向方框之外的生產機制、身分認同、社會關係乃至生態環境等等。依照這樣的觀點,卡提耶─布列松的照片只是高度發揮攝影媒材的特性(譬如機會快門)並在方框之內創造精美形式的一種技藝,即便卡提耶─布列松不否定攝影,攝影也終究死亡了。人們仍然熱烈地前去觀看(如日前在北美館的展覽),但是就當代藝術的角度,那只是憑弔一種遺跡。

最終或許如何作者所描述,卡提耶─布列松本身就是一位具有矛盾性格的人,他熱愛超現實主義,但同時是一位報導現實的記者,他確立攝影的獨立地位但是晚年又詆毀攝影的價值。他對於世界充滿著興趣,可是當現實世界發展到一個他難以理解的程度,不論是資本主義的邏輯或是彩色影像的進展,他又在世界面前猶豫了。如果我們用一個「問題化」的解釋而不是把矛盾視為一種浪漫的個人特質,卡提耶─布列松的困境其實是一個具有自由派思想的藝術家面對現實的困境:崇尚個人價值與處理現實問題之間永恆的矛盾。

如攝影史家伊恩傑佛瑞曾批評:「自由派攝影師,如卡提耶─布列松、史蒂格利茲(Alfred Steiglitz)或是柯特茲(André Kertész)太過於迂迴、抽象地要去譬喻一個什麼宏大的人類狀態,但是光是用蒙太奇這樣方法卻顯得有點力有未逮。」在自由派理念最強大的時候,我們相信這件事確實是可以做到的,而卡提耶─布列松就是其中最耀眼的旗手。但是當人性的光輝衰退,現實的暗面就越巨大。這也無怪乎在卡提耶─布列松之後的攝影師,譬如羅伯.法蘭克、荻安.阿勃斯(Diane Arbus)注視黑暗更勝過人性的光輝。攝影進入了新的時代,卡提耶─布列松人性的觀點成為了神話。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。