攝影評論

薇薇安・邁爾(Vivian Maier,1926~2009)被稱作美國當代最重要的街拍攝影師之一,本業為保母的她,利用業餘時間拍了10萬餘張照片,她的作品在2007年被當地學者整理、而後曝光在報紙、網路上,隨後開始在世界各地巡迴展出。在策展人包裝下,薇薇安.邁爾被稱作「天才」、「20世紀的傳奇攝影師」、「當代街頭攝影先驅」,掀起了攝影界一股旋風。

然而,薇薇安.邁爾的作品,可以放在「當代攝影」的脈絡下觀看嗎?在一連串薇薇安風潮背後,攝影評論者汪正翔試圖提出可以反思之處。

薇薇安・邁爾引發兩個問題:一是攝影專業是否存在?二是攝影之中的真(authenticity)。

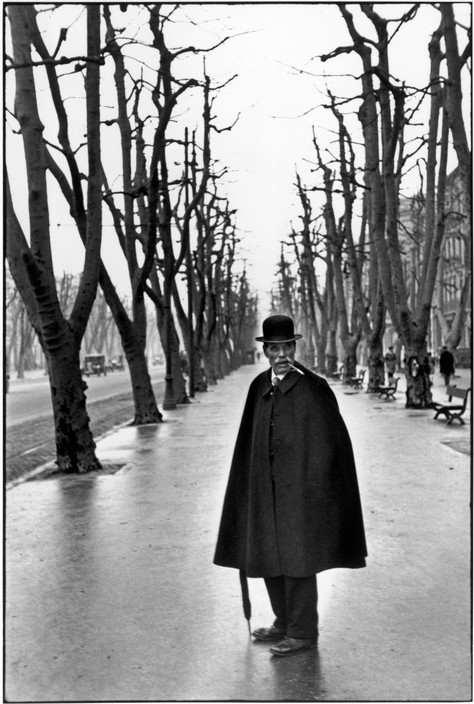

就第一個問題來說,我們很容易被薇薇安・邁爾所震驚,一方面是她照片的品質與我們常見的攝影大師看起來好像差不多。譬如有一張薇薇安・邁爾拍攝男子在路樹前的照片,簡直跟布列松(Heri Cartier-Bresson)的照片一模一樣。另一方面是來自於她的「人」——一個沒有藝術背景,沒有傳奇生平的保母,竟然可以在各大美術館展出,並且引起了轟動。

「薇薇安・邁爾現象」凸顯了攝影在專業上脆弱的本質。按照蘇珊・桑塔格(Susan Sontag)的觀點,攝影的風格與專業本身就是很模糊的。「如果一隻貓都能拍出大師的風格(桑塔格語)」,那一個素人拍出厲害的照片一點也不奇怪。

這樣並不見得是攝影的劣勢,它說明了攝影不同於其它藝術之處。大多數的藝術都仰賴長期的訓練、以精通某種媒材技藝,可是攝影在拍攝過程中高度仰賴機械,所以很難將藝術性建立在技藝之上,只是這件事長期被現代主義攝影家所掩蓋。攝影家如史蒂格利茲(Alfred Steiglitz)強調攝影的構圖、暗房的沖印,紙張的選擇乃至於裝裱,無非就是要證明攝影是很需要技術的(或是掩蓋攝影本身的反技藝)。一直要到觀念藝術出現之後,攝影這種「非藝術性」才又被提出來。

觀念藝術家眼中,攝影的非藝術性,是讓藝術家擺脫過去藝術形式、可以更純粹去創作。觀看薇薇安・邁爾的照片,也會有一種讓觀眾回到攝影原點的想像。還有什麼比一個人好像不帶任何目的、在街道上閒晃、最終拍出驚世之作,更符合我們對於攝影本質的想像?

但是如果細究起來,薇薇安・邁爾與觀念藝術終究是不一樣。薇薇安・邁爾帶來的衝擊主要是藝術家養成的系統,可是觀念藝術家挑戰的是藝術,包括藝術一定要有作品的樣子、一定要有優美的形式嗎?薇薇安・邁爾並沒有觸及這件事。她的照片仍然看起來具有精緻的形式。過度誇大薇薇安・邁爾的震撼與神秘,其實是一種藝術圈透過窺看怪奇的素人、來豐富藝術的慣習。

我們進一步討論薇薇安・邁爾攝影的形式。大多數她的照片都充滿所謂「攝影語言」,譬如照片前方刻意安排前景,照片中事物的關係經營,照片光影的層次。這些無非說明了薇薇安・邁爾是有在經營照片的,只是沒有透過一個專業的系統來學習這些技能。

事實上,比起很多後現代攝影作品,譬如傑夫・昆斯(Jeff Koons)、 理查德・普林斯(Richard Prince),薇薇安・邁爾在「畫面上」看起更加的專業,這是因為我們對於攝影專業的想像,常常還是停留在現代主義的標準之上。 薇薇安・邁爾的特殊之處是出於一種資料的匱乏,我們感覺她好像不自覺讓攝影給予她意識ㄧ樣。

薇薇安・邁爾的價值,終究只能在現代主義攝影當中成立。如果放進當代攝影,這樣的作品並不太具有討論的可能。主要原因是,對比於照片框內複雜的形式構成,照片方框之外的延伸,對於當代藝術更像是作品存在的地方。觀眾並非不能從薇薇安・邁爾照片之中延伸到其他的議題,譬如我們可以透過照片看到當時紐約的社會情況、我們可以討論作為女性的自我定位、我們甚至可以猜想她的精神情況(本我與我相較起來也是一種延伸)。但這些說法與做法有些牽強——關鍵在於薇薇安・邁爾的照片不具有一種模糊性,因此也失去了由模糊向外延伸的可能。

薇薇安・邁爾總是十分地確定,彷彿她拍照之前已經意識到那是她想要的畫面,這一點也讓她與現代主義攝影家區隔開來。史蒂格利茲(Alfred Stieglitz)、保羅史川德(Paul Strand)乃至於布列松,這些現代主義攝影家也十分強調預想與形式,但是他們經營形式,是為了進入一個抽象的心靈世界。當達到這種狀態,照片可以等同於一個形容詞(史蒂格利斯)、可以揭露事件的特質(布列松)、可以展現一個人的本質(新紀實)。可是薇薇安・邁爾的照片沒有跨出這一步,她感覺更像是單純的喜愛這些形式在照片之中的樣子。用更簡單的話說,現代主義攝影家捕捉奇怪的狀態,而她拍攝奇怪的對象。

薇薇安・邁爾真正吸引我的,是她對於拍照的執念,這不禁讓我想起了加里・維諾格蘭(Garry Winogrand),他曾經說過,他喜愛拍照,是因為喜愛事物在照片之中看起來的樣子,他一生留下的照片據說超過500萬張。

表面上,這兩者的照片風格全然不像。加里的街道像是不停擾動的河流,而薇薇安・邁爾是讓街道固定下來、成為她自己的小小櫥窗;可是他們有一點是相近的,他們ㄧ生都拍攝大量的照片。

由於我們對於薇薇安・邁爾的生平比較欠缺了解,所以我們只能從加里去理解這種「症狀」。他曾經說,他沒有辦法一天不拍照片,如果不拍,他感覺世界好像停止。這是一種幾近於強迫症的信念,彷彿他不相信眼前的真實是活生生的,而是要將這個真實囊括在照片之中,他才能感覺其中的生命力。觀看薇薇安・邁爾的照片也會感受這樣的執念,她並不是為了什麼拍照,而是為了拍照而拍照。

如果以數位時代的眼光,這樣的心態也不是那麼奇怪。我們不都知道有許多人每天每天上傳大量的圖片,並且關注眾人對此的反應?這些人一樣是把圖像之中的世界看得比真實世界更加真實。在這個意義上,數位時代的鄉民與薇薇安・邁爾以及加里・維諾格蘭恐怕都得了一種圖像上癮症,其極端的結果,就是把自己的生命與世界的真實建立在照片之上。

我們會說薇薇安・邁爾並沒有發表這些照片,但只要看看那些在外拍的愛好者,就知道發表、盈利這件事從來都不重要。他們的硬碟就是薇薇安・邁爾裝滿照片的箱子,也許有一天被人打開,也會讓人驚訝不已。

相較於薇薇安・邁爾是否具有專業上的爭論,多數人應該都不會否認他的照片比較「真」。但其實「真」(authenticity)是一個模糊的概念,它包含了幾個特徵:對象在照片當中的地位、作者內心的表露、拍攝過程中相對缺少安排(pure photography)、作者的在場等等。

薇薇安・邁爾的照片看似符合第一個特徵,她的照片總是有很明顯的對象,而不會是一個抽象的圖式。但是如前所述,薇薇安・邁爾的照片同時充滿攝影語言(形式),這在某種程度上降低了對象的角色;就第二點而言,薇薇安・邁爾並未透露太多內心的情感,這可能是因為她關心的是事物在照片之中的樣子,而不是透過照片反思、呈現內心的狀態;第三點來說,薇薇安・邁爾確實以抓拍居多,幾乎沒有擺拍的照片,所以理論上,照片裡面的人應該是最自然的狀態。但是實際上,我們還是不免發現她特別偏好一些小小的醜怪、荒謬與獵奇,以至於我們很難說她是愛默生(Peter Henry Emerson)的自然主義(naturalistic photography)陣營。

薇薇安・邁爾的照片最能夠表現本真的地方,是她「在現場」。理論上每一位攝影師都有做到這件事,這不過是攝影的先決條件。然而,拍照的人總帶有一種藝術、商業上的考慮,所以我們覺得他們身體在現場,可是他們的精神卻受到了污染、或至少遠離了現場。但薇薇安・邁爾並沒有這樣,所以我們相信她照片所呈現的,是比較真實的。這就像一個素人鋼琴家所彈奏出來的音樂,通常會被盛讚更具有感情一樣。

薇薇安・邁爾的「業餘」與「真」引發了我們對於藝術專業的挑戰與攝影本真性的回顧,但也是最後一眼了。因為當代的我們,多少都已經為一種後現代思維所浸染,不相信有真正中性、純粹的照片,或至少認為真實是一個變動的過程,一種權力的產物。如果我們有足夠的資料(幸好沒有),我們就可以討論她是否有受到當時的攝影與文化潮流所影響。而說到對於藝術專業的挑戰,薇薇安・邁爾也不像觀念藝術與後現代攝影如此激進。如前所述,她挑戰了專業養成的必要性,但並沒有否定現代主義所設下的照片標準。

或許這就是她最貼近一般人的地方,那就是沒有將一切發展到極致,包括平凡也是。我想起我曾經觀看一個遊民攝影展,熱切地期待他們拍出底層的社會。可是我在現場看到的,卻是與一般人一樣的照片,拍攝花海與夕陽。他們其實就是一般人,薇薇安・邁爾也是如此,我們期待她拍出像是艾格斯頓(William Egglestone)那樣的平凡,或是尤金・阿傑特(Eugene Atget)的透明。其實她真正的平凡,是使用相機去捕捉比平凡人奇怪一點的對象,而不是用奇怪的視角去看待世界。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。