評論

2018年7月17日,國際勞工組織(International Labor Organization, ILO)網站上發布了一則新聞,宣示在〈漁撈工作公約〉(ILO 188)生效7個月後,出現了第一起漁船違規被扣的案例:台灣漁船因糟糕的勞動條件等在開普敦被罰款及扣船。然而為何外電、ILO、台灣漁業署官員會有截然不同的說法?當國際間對遠洋漁船上的勞動與人權有更多要求時,這次的黑紀錄,會如何影響台灣?

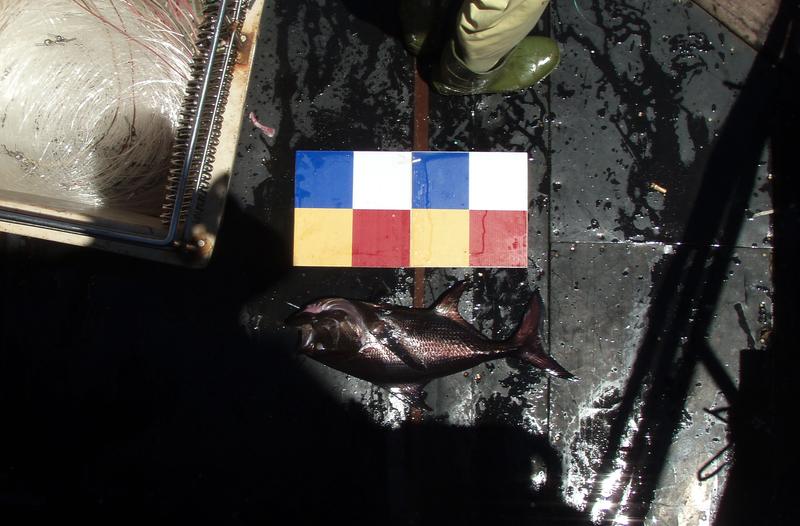

設籍台灣高雄,總噸位380噸的「福甡11號」這次在南非開普敦被扣船。執行檢查的,是南非海事安全局(SAMSA)的兩位檢查員。他們在船上檢查出一連串狀況:有些是適航性的問題,例如救生圈破敗不堪使用、船錨一隻無法正常操作、另一隻不知去向;其他,則是船員待遇的問題:沒有船員名單、提不出船員與雇主的工作契約、住艙不符標準、船上食物不足、安全與衛生條件整體而言非常差。

「福甡11號」在5月進開普敦港,因不具適航性,被禁止出港。在問題解決之後,已於6月底離開開普敦,繳交了約合新台幣28,500元的滯港停泊費。

台灣本地媒體對此也有報導,並稱台灣漁工的問題創下全球被登檢並開罰的首例。但報導中漁業署的官員,倒是強調福甡11號並未違反公約;包括南非漁業局、海事安全局或勞工單位,都沒有針對違反公約情事開罰。該船之所以「被扣」,只是因為適航性出了問題,並不是因為違反船員勞動條件;而其所繳納的,數額非常小的費用,並非罰鍰,而是滯港停泊費。根據派駐在南非當地的台灣漁業專員說法,兩位船員所抱怨的待遇不好,是因為當時當地停水,無法洗澡,「並非船上單獨問題,是整個環境問題」。

這點明顯與國際勞工組織及外電報導相牴觸:南非檢查員的報告所指種種缺失,都是針對船上的環境。漁業署副署長林國平則對媒體表示,船舶適航性,是交通部航管局管;至於船舶上的勞動條件,才歸漁業署管,他們將進一步了解。

台籍漁船上的漁工工作條件,乃至安全、衛生、待遇等基本人權出問題,不是一天兩天的事。在《報導者》持續調查追蹤、集結成「血淚漁場」專題之後,情況也未見結構性的改善。稍微了解台灣的遠洋漁業,它的歷史、作業實況與商業模式的人,清楚背後所牽涉的,不僅是台灣內部複雜的社會條件與利益糾葛,也牽涉全球水產捕撈與供應鏈的政治、經濟,乃至國際關係。問題確實有,而且比報導出來的嚴重許多。解決方法?非常困難。

在遠洋漁業問題中,船上外籍漁工的勞動條件與人權,可說是底層的底層。台灣作為中型國家,國際參與受限,卻擁有世界數一數二的遠洋漁船船隊,漁政單位在強化漁業管理、打擊非法漁業上,不是沒有努力;可是在漁工保護這塊,藉此事件登上世界首例,只能說並不無辜。

但在社會批判之前,我們必須對此事的基本法制面,有所了解,才能準確判斷當前的國際動態,與台灣所處的情境。福甡11號所引發的問題包括:該船可能違反了什麼法?如果是國際法,為什麼南非政府可以對台灣漁船「執法」?這法,有用嗎?

我想,集中探討〈漁撈工作公約〉對漁工勞動條件的保護,以及以港口國管制作為執法機制的兩個面向,才能對此新聞幕後與未來趨勢,有更深的了解。

在現代遠洋漁撈模式中,漁船為了接近漁場,長年在海上作業,即使卸魚、補給、或人員更換,也是在海上透過運搬船等工作船進行。船舶動輒在海上6個月,甚至超過一年以上才進港上陸。漁工所面臨的,是長時間工作、高度體力勞動、高航行風險、漁具器械造成職業傷害、醫療急救設備不足、住艙狹小、食物飲水品質不佳;因為長時間的與世隔絕,心理、情緒與人際關係,更是挑戰。

漁工的僱用條件、薪資給付是否得到保障,還是放任雇主與仲介市場決定,也需要考量。特別是漁工散布各處,工會組織不易,外籍漁工身分受限,其權利往往僅由海員/漁民服務中心,給予有限的諮詢與協助。

就法律保護而言,為什麼說遠洋漁船上的漁工,在勞動人口中,是底層的底層?

漁工的工作地點在船上,屬於不能上陸的封閉空間,一切的作息配合漁撈工作。在大型工業化捕魚作業中,下鉤網至揚繩的單次時程,長達8至10 小時。即使漁工可以輪班,名義上的休息時間,往往也必須隨時待命支援。在漁場時工作時間集中,非常忙碌,但在往返或穿梭漁場的航行時間,即使沒有勞力工作,船長也不一定會讓漁工閒下來。在國內法上,即使名義上有《勞動基準法》的適用,也因漁業的工作特性而被排除:因應其工作的特性,國內法上《漁業法》授權訂定〈漁船船員管理規則〉,將其劃歸農委會漁業署主管。而保護外籍漁工的法規更是掛零,漁業署僅以行政命令,將之放諸私部門:「其勞動條件、待遇、保險及福利等,經漁會參酌有關法令及本國籍船員待遇標準,與漁船船主商訂」。

傳統上,漁業部門所關懷的,首重生產。後來在「永續」的思維下,才有資源養護以免竭澤而漁的觀念。更晚近,始有生態系為本的漁業管理,或預警原則的適用,注意到漁撈行為對環境的衝擊。不論在哪個階段,所注重的仍是資源:船舶、漁具、漁工,都是生產工具的一環。因此,由各國勞動部門管不到、漁業部門不想管的基本面向觀察,漁工保護的發動,直接出自國際勞工組織,並不令人意外。

國際勞工組織對於海員的勞動條件,其實早自1920年代即已開始注意,以商船船員之保護,為主要的關心焦點。較早的基礎性條約,是〈1976年商船(最低標準)公約〉(ILO 147),對船員住艙的設備與設施,定下了一套最基本的國際標準。就執行而言,ILO 147運用了港口國管制,將勞工保護標準成功整合進以航行安全為主的監督體系。

2006年,國際勞工組織整合70餘件歷年來所通過的各項公約與決議,以〈海事勞工公約〉(MLC 2006)訂定船員僱用條件、健保、醫療、福利和社會保險、船上住艙、休閒設施、食品和廚務等上船工作的最低國際標準。這一整套勞工標準,目標在確保船員在妥適的環境下工作,如同船員的「權利憲章」。在執行面,如同早期的ILO 147,搭上了港口國管制機制,使船舶不論航行於何處或船旗國為何,一旦進港,即受港口國一定程度的監督。為此,國際勞工組織還制訂了〈海事勞工公約〉下執行檢查的〈港口國檢查人員之準則〉。

相對商船船員而言,漁船上的漁工,由於整體人數較少,作業環境多樣,難以形成一致的標準,而更為邊緣化。直到2002年,國際勞工組織通過決議,決定在保護商船船員之外,平行研擬一套具全面性適用的最低標準,規範遠洋漁業海上漁工的工作條件。經過5年多的努力,於2007年通過〈漁撈工作公約〉(ILO 188)。雖然生效的門檻不高──僅要求10個會員(其中8個會員為沿海國)的批准書──但也足足花費了10年,才於2017年11月生效。

再良善的法律規定,若是只存在於紙上,不能在現實情況中獲得執行,也只是空中畫餅,看得到吃不到。現代國際勞工組織對海上勞工或漁工的保護,厲害之處,是成功搭配在航行安全管理上「港口國管制」(port state control, PSC)的執法機制──這也是為什麼台灣的漁船,會在開普敦受南非官員檢查的原因。

在國際公法上,不屬於沿海國管轄的海域,皆是公海,任何國家的任何船舶,都可以合法和平使用。在浩瀚公海上航行或作業的船舶歸誰管轄?傳統國際法的原則,是以船旗分配國家在海上的權限與歸責,以維持公共秩序。

問題是,在現代航運、工業化漁撈興起之後,船舶可能終年在世界各角落航行或作業,經年不回母港,船旗國想管也管不到。加上各國對船舶管理的標準不一,為減低營運成本及提升競爭力,部分船東選擇將船舶自較高安全標準之國家移出,改掛較低安全標準國家的船旗;也有國家為增加船舶登記註冊之收入,以較低的安全標準開放船舶登記,形成所謂的權宜船籍(Flag of Convenience, FOC)。惡性循環下,權宜船籍中充斥許多次標準船(Substandard Ships)。這些,在在掏空傳統上的船旗國管制。

在這樣的情況下,以港口國代替船旗國執法的觀念,應運而生。這並沒有違反國際法上的管轄原則:因為港口是沿海國領土之一部分;進出港口,唯有依據港口國之許可,即使開放國際通航的港口,也是一樣。船舶自願進入港口,也就自願進入該國的管轄範圍。因此,在本案中,台灣漁船福甡11號自願進入開普敦港,受到南非官員檢查,並不構成對台灣主權的侵犯。

港口國管制的觀念,來自船舶可以長時間在海上,可以終年不回母國,但卻不可能永遠不進港(除了華格納《飄泊的荷蘭人》中,那受詛咒的幽靈船──電影中的加勒比海海盜船,都還是進港的)。一旦進港,港口國得對其檢查,要求改善不符標準之缺失,否則不得回到海上。但是,執法需要成本;港口每日進出的船舶,為數眾多,每艘都急著趕往下一站;而且,漁船船東既然會鑽管制鬆散的船旗漏洞,也會挑不嚴格執法的港口。

如何防止這種反淘汰?現代港口國管制的機制,不單純只是個別國家單方執法如此簡單,而是一套內建經濟誘因的國際合作機制。但這不是平白而來,而是付出重大環境代價的結果。

1978 年3月16日,滿載原油的賴比瑞亞籍油輪Amoco Cadiz號駛往法國哈利佛(Le Havre)港途中,在法國布列塔尼(Brittany)海域觸礁,高達20萬噸以上的原油泄漏入海,長達約400公里的海岸受到汙染,其溢油量是1967年Torrey Canyon號油輪事件之2倍,是1976年Argo Merchant號油輪事件之6倍。

Amoco Cadiz號漏油事件造成歐洲人民強烈抗議及政治震撼,一致認為船舶安全法規必須更加嚴格,此壓力促使包括比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典及英國等14個歐洲國家的海事當局,在巴黎簽署港口國管制備忘錄,簡稱巴黎備忘錄(Paris MOU),強調加強海上安全、保護海洋環境及改善船上生活與工作條件,希望透過區域合作,認真執法,杜絕不合標準船舶的出現。

在巴黎備忘錄之後,其他五大洲各大洋區,也陸續成立類似的區域性港口國管制機制。在亞太地區有東京備忘錄(Tokyo MOU),主要國家都是會員(會員不以國家為要件,香港亦是會員),與我國亦有通報合作等實質關係。國際海事組織( International Maritime Organization, IMO)亦以巴黎備忘錄為範本,通過〈港口國管制程序〉,將港口國檢查的程序標準化。

區域國家合作的主要用意,在協調共同標準,杜絕船舶港口選擇的規避行為。對於拖延改善即離港的船舶,透過通報機制,讓它無處可去,直到改善為止。同時,透過資訊交換,記錄曾經受檢船舶的基本資料、有無扣船紀錄、被扣留天數,及多少缺失項目未被改正等資訊,並藉以作為其他港口檢查篩選的參考,集中執法資源,精準打擊黑船。另一方面,也鼓勵表現好、符合規定的船舶不被攔檢,縮短港口停留時間,節省營運成本。

在實務上,商船最在意的是:因未通過檢查所消耗的時間。此外,若特定船舶遭到多次扣留,將嚴重影響其經營商譽,未來亦將被列為優先受檢的對象。這些,都會增加船舶營運的成本,而使得次級船的營運,越來越不符合船東的利益。

例如,檢查發現缺失時,港口國得視情況運用以下的措施:要求改善並複檢、允許船舶啟航至下一個港口改善、勒令船舶暫停特定作業。對於嚴重違規者,則可以扣船(detain),直到改善,通過複檢,始可離開。

在福甡11號的情形,違法情形包括不符合漁工勞動條件的缺失,已經嚴重到扣船的程度。雖然由新聞稿看起來,該船似乎在停留期間解決了適航性的問題,而被允許離開開普敦港,但需要追問的是其離港是否有附加條件,例如必須要向下一站港口報到?它的違規是否已進入資料庫,留下其船東乃至船旗國台灣的黑紀錄,使台灣漁船成為優先受檢的船舶?由港口國管制實務看來,此案不像漁業署官員口中的輕描淡寫。

在「先商船,後漁船」的管制思考下,〈漁撈工作公約〉跟隨商船的腳步,將漁工保護納入港口國檢查體系,趨勢是清楚的。公約第43條雖然以船旗國為主要負責對象,要求港口國於發現漁船缺失時,通知船旗國,並要求距離最近的船旗國代表到場,但第44條同時要求港口國對締約國的漁船,與非締約國的漁船,一體檢查。此時,台灣是不是公約的締約國,不再重要。只要台灣漁船必須使用〈漁撈工作公約〉締約國的港口,船上的勞動條件即成為公約規制的對象。南非的港口,作為在印度洋與大西洋作業台船的重要基地,即居於關鍵地位。

這個背景下,福甡11號事件是台灣漁工勞動標準的醒鐘。它是第一件台灣漁船因漁工保障的缺失,無法在外國港口通過檢查的案例,但絕對不會是最後一起。

台灣的漁政單位,必須揚棄「漁工保護狀況在國外管不到」的心態:相反的,國際的行動可能才是改變台灣國內法缺乏保護漁工法令的觸媒。港口國檢查也不再是「只限商船,只管航行安全」,而是同樣管到漁工勞動條件。當前安慰自己,單單因為勞動條件的缺失,不會導致漁船在國外港口被扣,但這其實取決於國際的執法優先順序的設定,並非可以放任不管的藉口。

同樣,國際管制不會因為國內行政事務的區分,而停下腳步。面對國際體制,說哪些事項在國內歸交通部管,哪些部分歸漁業署,是沒有意義的。當國際勞工組織可以跨組織協調,將勞動標準整合納入港口國管制機制,國際上的行動不會因為台灣漁工歸漁業署管,或漁業署不熟悉港口國管制,就不管台灣漁船。

國際法經常被認為是紙上談兵,不具實際效力。事實上,國際社會經常有新的管制工具出現,以港口國管制執行勞動標準,就是一例。在台灣,我們習於內觀,不常真正認識世界。也許,透過國際管制,反而是改進台灣漁工人權狀態的契機。

2019人權新聞獎(Human Rights Press Awards) 【中文評論優選獎】《當血淚漁場遇上國際勞工標準,開普敦警鐘敲醒台灣了嗎?》

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。