2015年8月25日深夜,一艘從台灣屏東東港出發、到中西太平洋捕撈鮪魚的11人小型遠洋漁船福賜群號上,死了一名印尼漁工。1個月後,棺材車載著這具從台灣送來的屍體,開進印尼中爪哇直葛(Tegal)郊區的小鎮,停在一間機車修理行前。

剛過晚上9點,是肥皂劇的熱門時段,但鄰里因為這事騷動起來,鄉下地方,還沒有從國外回來的屍體。棺木裡,這名叫做Supriyanto的漁工,穿戴整齊,罩著一件灰色西裝外套,給人打上了領帶。家裡20幾人,一起看著他。

也不是這身打扮太突兀,但他們幾乎認不出人來。

「遺體很小,很像他最小的孩子。他的皮膚很黑、很乾,好像只有骨頭一樣,眼睛好像掉下去,不在原本的地方,」時隔1年多,2016年10月,《報導者》前去採訪,在機車修理行前,Supriyanto的堂弟Setiawan試著告訴我們,那是具多麼詭異的屍體。

Supriyanto個子雖然不高,也有160公分,中等身材,出海前的體檢報告裡,被填上健康狀態良好。但半年後,家人收到的,是一翻身就差一點支解的屍體,甚至沒附上驗屍證明。

生前,Supriyanto原本是長途巴士的收票員,每天經由爪哇島北岸綿長的產業道路,往返直葛與首都雅加達,一個月賺700元台幣,勉強養活3個孩子。Supriyanto因為父母早逝,又是長子,國中畢業就擔起家計。但他沒多少技能,運氣也不好,工作一個個換,妻子離開,步入中年,一直沒存上錢。

於是,2014年,Supriyanto第一次來台灣漁船工作,4個月領到7,000多元,相當於他當車掌近10個月的薪水。

Supriyanto想,台灣漁船是他翻身的最後機會。他要挽回前妻,一家人住在一起。出發前,大家都勸他打消念頭,他已經43歲了,而且小鎮裡的人都知道,「台灣漁船很危險」。

但他仍執意出航,Supriyanto到另一個城市,辦理出海文件,還住進仲介所宿舍,家人來不及送他一程,也從此斷了聯絡。

當他們再次聽到Supriyanto的消息,就是他的死訊。

Supriyanto在船上過世後,漁船返航回到屏東東港。2015年9月9日,屏東地檢署到場進行相驗屍體跟偵辦。兩個月後,11月10日,屏東地檢署簽結此案,認為Supriyanto是病死的,這案件沒有他殺嫌疑。他的死因是:「於船上高處曬衣時失足跌落,導致膝蓋受傷,嗣因傷口感染菌血症,最後因敗血性休克而死亡。」

法醫驗屍報告指出,Supriyanto雙腳膝蓋上,各有一個近半面掌心大的傷口,是感染菌血症、最後引發敗血性休克死亡的地方。除此之外,Supriyanto從耳朵、手臂、背、膝蓋、到腳跟,都有外傷,而且死時嚴重營養不良。

遠洋漁船被認為是4D工作,骯髒(Dirt)、危險(Danger)、辛苦(Difficulty)、離家遠(Distance),走進漁港,處處可見少一隻小指,發生過工傷意外的漁工。

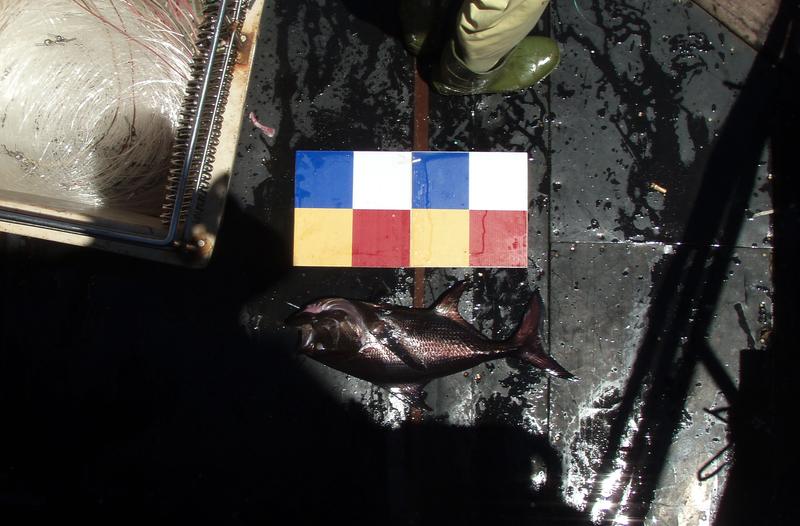

但Supriyanto渾身的傷口,無法單純歸於意外。一名同船漁工用手機錄下3 段船上影像,那3支影片,成了Supriyanto生命最後、託人帶上岸的口信。

Mualip(同船印尼漁工):「有很多人打你嗎?是誰?你要講出來。」 Supriyanto:「⋯⋯」 Mualip:「說啊,那些人叫什麼名字?講啊。」 Supriyanto:「引擎部門的人。」 Mualip:「還有誰?」 Supriyanto:「Agus及Munawir(另外兩名印尼漁工)。」 Mualip:「船長有參與打你嗎?」 Supriyanto:「船長有跟著打我,就是虐待我。」 (影片一片段,攝於 7月21日7:36,Supriyanto死前一個月)

影片一,7月21日,出海70天。Supriyanto直視鏡頭,他說,船上有4個人打他。除了台灣船長跟輪機長之外,還有另外兩名印尼漁工動手。那時,他頭頂流血、雙眼紅腫出血、走路歪斜。

影片二,7月23日,出海72天。Supriyanto坐在甲板上,不發一語。錄影的漁工說,Supriyanto剛被打過,整個臉腫起來,已無法行走。

影片三,8月25日,出海105天。Supriyanto呈現死前彌留狀態,他雙頰凹陷、全身乾癟、瘦到骨架清楚。身旁的人要他快向真主禱告,但他已經無法說話。

Supriyanto是虔誠的伊斯蘭教徒,在家鄉時,一下班,就到清真寺去,沒有其他興趣,個性內向。他大兒子告訴我們,爸爸很少陪他們出去,「都一個人看很難過、很難過的電影」。

Supriyanto或許沒想過,自己也成了人們記不起名字、匆匆結尾的悲劇電影。大部分情節已經丟失了,某些重要的情節,又被高速快轉。這3支能夠證明Supriyanto在海上遭虐待的影片,當時負責偵辦的屏東地檢署,幾乎直接跳過。

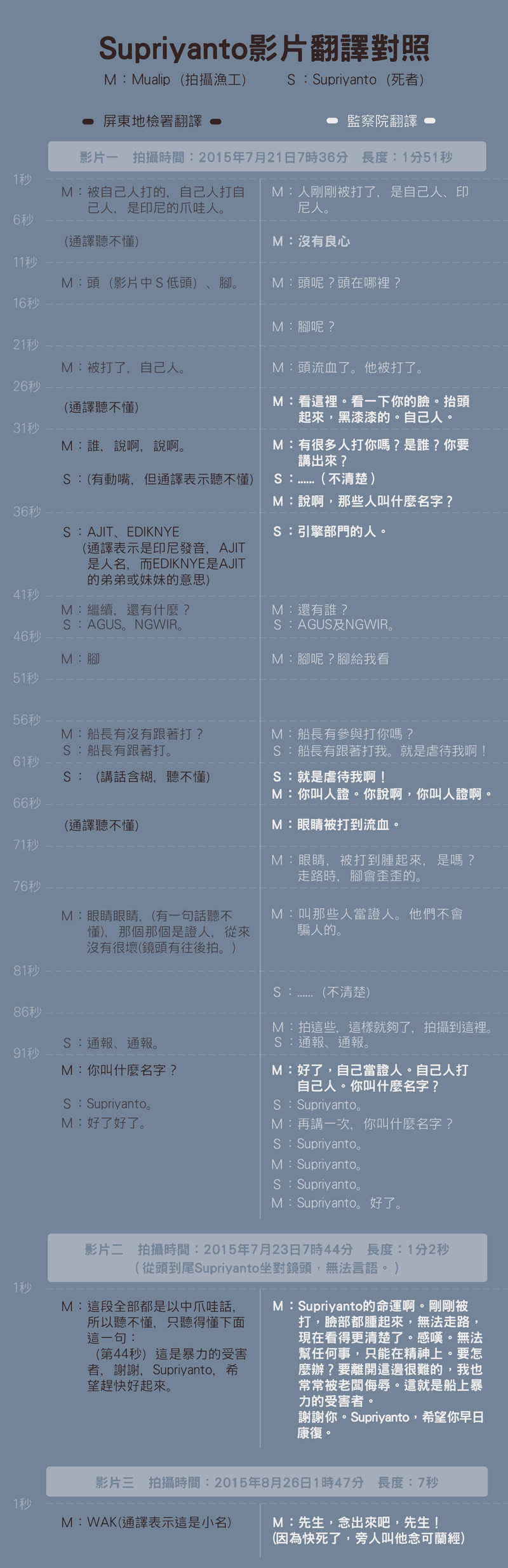

監察院今年(2016)調查Supriyanto死亡案件時,認定這3支影片極為爭議,是此案重要證據,便找了專業印尼通譯重新翻譯這些影片。負責此案的監察委員王美玉向《報導者》表示,當他們比對屏東地檢署翻譯內容,發現屏東地檢署連基本的語言翻譯,都粗略處理,完全沒搞清楚影片內容。

監察院請來的通譯,在翻譯影片時頻頻落淚,但屏東地檢署請來的通譯,由於不懂Supriyanto的家鄉話──中爪哇語,第一支影片10幾句話都被跳過、沒翻譯出來,其中包含了Supriyanto被虐待的自白、誰毆打他等重要訊息。

第二支影片中,該通譯甚至寫下了:「這段全部都是中爪哇話,所以聽不懂。」同船漁工陳述Supriyanto被毆打,臉腫起來、無法走路,都被「聽不懂」所帶過。

王美玉質疑,一年有60幾萬名外籍移工來台灣工作,他們在這生老病死,一件死亡成謎的案件,卻請不到一個專業翻譯。

據知情人士透露,屏東地檢署知道翻譯不全,但因為這3段影片未拍攝到Supriyanto膝蓋上致命的傷口,所以認為沒必要再請人重新翻譯。

且地檢署取得影片時,同船的印尼漁工早已結束訊問,返回印尼,無法根據內容進行提問。

既然Supriyanto的膝蓋傷口是本案重點,那這傷口如何造成?為何始終沒癒合、最終感染致命?都應該被詳細調查。

然而,屏東地檢署沒有等到法醫回函解釋傷口成因,就已經結案。

法醫之後的回函指出,不能排除Supriyanto遭受虐待。

報告顯示:「⋯⋯因傷口有慢性潰瘍的變化,確實不能排除燙傷後有再遭人為踩踏或被罰跪的情形,造成傷口長時間無法癒合。」及「⋯⋯死者外表皮包骨成惡病質,有極度營養不良的情形,所以無法排除該漁船船長有虐待Supriyanto且沒有給其東西吃的情況。」

不包含可能參與虐待的2名漁工,另有4名漁工在檢方訊問時說出,Supriyanto被虐待。甚至有人提到,死者膝蓋的傷口,是船長陳凱治造成。

「打他的是船長、輪機長、Agus Setiawan、Munawir Sazali等4人都有打他,這是我親眼所見。」 「死者常常被船長跟輪機長打,用工具打,理由是死者常常打瞌睡,被打耳朵及頭部,⋯⋯我沒看到怎麼被打(膝蓋),但有腫起來。」 「(其他漁工)都有打死者,打死者的嘴巴,害他往後跌倒後腦撞到流血。⋯⋯是船長教唆的。」 「(死者膝蓋傷口如何造成?)不知道,只知道是船長造成的。」

不過,屏東地檢署並沒有採用這些說法,他們認為外籍漁工說詞不一,有利船長的說詞仍佔多數。船長在檢方訊問時,解釋Supriyanto是曬衣時跌落,膝蓋受傷,後來因為生病,無法走路,只好在地上跪爬,可能因此讓膝蓋傷口更嚴重。船長陳凱治說:「我從來沒有打過他,只是輕拍。」

我們電訪了船長的父親陳金德,他同時是招募Supriyanto的台灣仲介。他強調,船長已經跑船好幾年,漁船環境封閉,整艘船只有船長和輪機長兩個台灣人,船長不可能冒著被漁工殺害的風險,虐待漁工。

不過據知情人士透露,船長雖然一再否認虐待,但他沒有通過測謊,而輪機長因為教育程度不高,根本不能理解檢察官的問題。另外,這些漁工在第一次訊問時,都還沒領到整趟出航的薪水,未必一開始就敢說出實情。

監委王美玉也認為,屏東地檢署並未查證Supriyanto的死亡與遭受虐待是否有因果關係,偵查並不完備。

事實上,偵查尚未結束。Supriyanto的案子,檢察官並沒有做成起訴、不起訴處分,而是將此案行政簽結,這種檢方實務常用的方式,不時帶有爭議。

「有死亡的案件,做行政簽結本來就很詭異。」處理過另一起海上漁工喋血案的律師曾威凱說。

他解釋,通常只有被告不詳、毫無事實根據、明顯是民事糾紛的案件,才會用行政簽結。但Supriyanto的案子攸關人命,檢察官應該查過所有關係人,確定都沒有責任,做成不起訴處分,而非簽結。

監委王美玉也對行政簽結充滿懷疑。她解釋,檢方沒有起訴,而是以行政簽結暫時結案,唯有找到新事證,才會繼續調查。但Supriyanto已經死亡,其他漁工都回到印尼或再次出海工作,他的家屬上哪去找到新事證?

船開出去,離岸越遠,漁工的命只會越來越薄。Supriyanto死前一個月,一名同船印尼漁工,就在收網時,因為風浪過大墜海。

跑過鮪釣船的船員曾向我們形容,這不是「人幹的工作」,台灣老闆讓船開出去,就一定要賺夠錢。下鉤、起鉤超過24小時的捕撈作業,漁工輪班工作,一天往往只能睡2小時,船再晃、浪再大,站著都能睡著。

但四望無岸,如果不棄船跳海,多數人只能咬緊牙關。Surpiyanto工作的漁船,是船長一家貸了好幾百萬,準備與天博命、不到百噸的小釣船。急切又沈重的滿載壓力,把這艘小船逼得喘不過氣,一名漁工在訊問時就說,「其他(漁工)都是新人不是很適應,全部的人情緒都忍耐到極點了。」

Supriyanto動作較不俐落,只能做些簡單的工作。他曾告訴一名漁工,全部人都會罵他,其他人工作生氣時,手裡有什麼就往他身上丟。這些行為,無論是加以管教、情緒失控還是惡意施虐,都把Supriyanto逼入絕境。

海洋巡防總局第五海巡隊分隊長曹宏維說,一般人認知海上喋血案,都以為受害者是船長。他也曾抱持相同印象,直到自己出海救援一名遭漁工狹持的船長。

「我們實際看那個情形,很明顯知道,就是虐待漁工,漁工反抗,他(船長)趕快叫我們過去(救援),」他說。

船上權力關係幽微,雖然幹部與漁工人數比例不對等,但船長仍是船上,唯一能夠打衛星電話,對外求救的人。

仲介、船長、海巡隊員、海上觀察員,這些真正上過船的人都隱隱知道,外籍漁工在船上被虐待,事實上是比船長被殺害更常發生的事。但漁工難以對媒體發言,漁業署也只統計了我國船長遭受外籍漁工傷害的事件,但外籍漁工若被虐待、殺害、死亡、失蹤、受傷,一概沒有統計數字。

沒被填下的數字,卻是一個個真實活過的人。

Supriyanto的遺物,家人幾乎沒有動過。小小的腰包,是他僅有的行囊,裡頭仍裝著他的證件、戒指、前妻照片、古蘭經文、護身符和幾張皺皺的紙。其中一張摺得爛爛小小的紙裡,像怕忘記,寫著家裡地址。

他雖然安靜,跟其他家人也不親,卻是念家的人。出航前,Supriyanto告訴妹妹,「如果我沒有回來,幫我照顧兒子。」現在妹妹靠賣印尼小吃,幫他照顧兩個兒子。

去年8月初,Supriyanto身體狀況開始惡化。船長在知情後,叫Supriyanto在船艙休息,還拿了些成藥給他吃。訊問時,船長說,他當時聯絡其他返航的船隻,要讓Supriyanto先返台就醫,但都聯絡不上。

然而,漁業署、漁業電台都沒有這艘漁船上有漁工生病,要求返航或就醫的通報紀錄。漁業署副署長黃鴻燕接受《報導者》專訪時,指出遠洋漁船上如果漁工有重大傷病,需要向電台通報,做醫療諮詢,必要時送醫;但該船船長未做適當處理,也沒有緊急送醫,「對於人命沒有這麼重視」。

Supriyanto屬於境外聘僱的漁工,跟一般境內外籍勞工不同,不受到《勞動基準法》保障,但在境外聘僱的管理辦法裡,仍明確指出,外籍漁工如果生病,船主必須負責及時就近安排治療。

但屏東地檢署僅調查Supriyanto是否為他殺,並未針對船長或其他人,調查是否有人業務過失致死。

律師曾威凱說,Supriyanto即使毫無外傷,單純病死,「都要因為船上特殊環境,去追究船長有沒有過失。」監委王美玉也認為,檢察官明顯怠責,業務過失致死是非告訴乃論之罪,檢察官為國家代表,卻未依法偵辦,應該重啟調查。

對於監察院的要求,屏東地檢署主任檢察官陳韻如回應,他們仍在考慮。

截至目前,沒有人為Supriyanto的死亡負責。

Supriyanto因為是境外聘僱漁工,不享有勞健保,自然也沒有任何死亡給付或津貼。境外漁工唯一投保的50萬元意外險,因為他被認定為病死,無法領取。無法規可循,他的家人也不能得到任何賠償。

Supriyanto跟其他遠洋漁船的外籍漁工,都是經由境外聘僱的方式,來台灣漁船工作。但這個充滿漏洞的制度,卻把漁工們放進極端不公平的遊戲規則裡,讓他們被不斷剝削、賭上命、簽下不平等契約。(【走入印尼|仲介篇】台印聯手剝削萬名漁工)

《報導者》和印尼調查報導媒體《Tempo Magazine》各自深入兩地進行調查,發現與Supriyanto接觸的台灣與印尼兩地仲介,都是違法仲介。Supriyanto的台灣仲介陳金德去年並未接受仲介評鑑,漁會不曉得他招聘漁工。Supriyanto的印尼仲介,也不在當地政府部門核可名單上,是非法經營。

透過非法仲介,Supriyanto也以假的船員證出航。根據調查,印尼政府網站上查不到Supriyanto船員證號碼。招聘他的印尼仲介受訪時指出,Supriyanto自行提供船員證跟護照,但他們未查核,就送他出海。

同時,我們也取得印尼仲介與Supriyanto所簽署的契約,發現仲介利用押金制度,防止漁工任意離船,更附帶處罰條款。

談到Supriyanto,家人都說他「很安靜」,與人起爭執,也通常不會反擊,個性較為軟弱。但這紙契約,無疑讓漁船成為他海上囚困的牢。

Supriyanto每個月薪水該領10,500元台幣,但攤抵仲介辦理證件的費用,他第一個月,實際只能拿3,000元。而上船2年,他要支付高達3萬元台幣的押金,唯有撐到滿期,才能領回。

所以他不能反抗船長,如果被送回印尼,沒賺到錢,還可能負債。合約寫著:「我充分瞭解,當公司或船長叫我做事或工作,不管那些是否為船員的工作,我隨時可以上任」、「如果船長發現我無法工作,我願意被送回印尼,如果未滿1年,我願意自己支付來回機票的費用⋯⋯」。

合約上也規定,他如果做錯事、偷懶、逃跑,或是要求回家,都會連累家人,家人最高必須要支付印尼仲介3萬元的罰款。

監察院因為Supriyanto的死亡,對漁業署提出糾正案,指出漁業署失職。漁業署作為境外聘僱漁工的主管機關,卻不知道這些漁工簽署了不平等契約,也未落實仲介管理跟評鑑。

監察院啟動調查後幾個月,Supriyanto的台灣仲介陳金德在2016年8月,以10萬元和Supriyanto的家人和解,這已經是Supriyanto死後將近一年。陳金德告訴我們,這之前,他們一直找不到Supriyanto的家人。

「和解」使人相當困惑,因為Supriyanto的家人不斷重複,他們離真相仍然很遠。

我們向Supriyanto的堂弟夫婦詢問這件事。他們解釋,台灣仲介的確來過家裡,給他們一筆錢,並要求簽下和解書。在這之前,他們僅從台灣這邊收到4萬多元的薪水。

和解書是雙語的,以中文跟印尼文,寫著Supriyanto生病死亡。內容指出,家人領了這筆錢後,「不得再向甲方及承保公司要求其他賠償及一切所生之法定責任,並不得再有異議及追訴等情事。」

和解書內容等於要他們放棄追究Supriyanto的死亡。

「那你們為什麼會簽名?」

「她(仲介)叫我們簽,不用管文件上的文字。她還是會幫我們,我們相信她,她做出承諾。」

Supriyanto不顧一切簽下的不平等契約,跟家人明知不妥,卻接受的和解書,成了悲傷的交叉剪接。對這家人來說,台灣太遠,只要有人說自己從台灣來,無論是誰,都成了他們的寄望。

我們結束採訪、離開印尼已經一個多月,他的家人仍不時傳英文簡訊過來。

「 I just hope really really need your help to justice. the people was kills my brother, not need any more… please help us.」(我只是希望,非常非常需要你的幫忙,得到公平。這些人殺了我的哥哥。我們沒想想要更多⋯⋯請幫幫我們。)

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。