世界衛生組織(World Health Organization, WHO)正式命名為COVID-19的新型冠狀病毒肺炎,大約2019年底在中國武漢爆發,有如埋伏在全球政治板塊夾縫中的幽微引爆彈,以迅雷不及掩耳的速度橫掃全世界。病毒改變了許多人的日常規律、親密關係、生計型態,身處在傳染的不安全、威脅與風險中,也掀起了各國新一波的「生物民族主義」保衛戰。

然而,COVID-19如同照妖鏡一般,犀利地揭露全球跨國性次政治組織潛藏的問題。疫情侵襲肆虐下,WHO並沒有發揮它維繫全球健康一體(One Health)的角色,而無國界醫生(Médecins sans frontières, MSF)、國際紅十字會、健康伙伴組織(Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, PMNCH)等跨國NGO,面對每日變化的疫情,一時片刻也難以發揮力量。

圍繞病毒形塑了不同國家的防疫共同體,透過國界管制下的身分認定,國家領土內公民的集體利益,政府抗疫成效所激發人民的榮譽與羞辱,以及配合防疫的公民社會責任,形塑出一種命運共同體的連帶感。COVID-19成為各國打造國族、國族認同與情感的新來源。台灣由於獨特的國家位格與防疫成果,成為這次在全球相當特殊的案例,備受矚目。

WHO因為中國的關係,台灣一直困難不能進去,even人家開會一直用台灣非常好的研究成果,但我們就是進不去。陳建仁和他老師的研究團隊,根據台灣烏腳病的研究,訂出砷超過多少ppm以上的話就是危險的,WHO是根據陳建仁的報告來制訂公衛標準。我們B肝疫苗接種是全世界最早,他們在裡面開會引用台灣的研究報告,但我們就是進不去。

「健康是身體、精神與社會總合的美滿狀態,不僅是免病或殘弱。享受可能獲得的最高健康標準是每個人的基本權利之一,不因種族、宗教、政治信仰、經濟及社會條件而有區別。」

至今WHO官方網站仍宣稱「Health For All」是優先目標,台灣的醫療水準一直深受世界肯定,卻一直被排擠在這個普世的人道價值之外。

1997年總統李登輝執政時期,開始嘗試以「中華民國(台灣)」的名義申請WHA的觀察員身分達5年之久,但都沒有成功。隨後在2002年起,改以「衛生實體」(Health Entity)名義申請WHA觀察員身分3次,以「不涉及主權」的理由,希望減低政治爭議,達成參與WHO會議之目標,也不被接納。台灣始終希望重新加入WHO,然而以什麼樣的身分參與,經常引發政治與主權上的爭議。

2003年3月台灣出現第一個SARS病例,疾管局立刻主動向WHO西太平洋辦事處通報,因為台灣不是會員,在國際孤立的情況下,並未適時得到WHO的協助。當時幾乎是依賴美國疾病管制中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)提供病毒株與相關資訊,檢體也是送到美國去化驗。副總統陳建仁近日在接受日媒訪問時公開表示,我們那時候最大的幫助者是美國CDC,不是WHO。2003年6月底,WHO在馬來西亞召開技術性會議,當時的疾管局局長蘇益仁與中研院研究員何美鄉都收到WHO大會發出的邀請函,收件人地址有PRC(People's Republic of China)字樣,在我方表達抗議後,會方才將該字樣去掉。

根據2006年台灣醫界聯盟基金會公布的「台灣民眾對台灣加入WHO意向調查」報告,有83.2%的民眾支持政府將加入WHO列為重要政策,78.8%的民眾贊成以台灣的名稱爭取加入WHO。這份報告凸顯台灣人民對於台灣不應受WHO排擠,早已凝聚高度的共識。

SARS之後,2005年5月世界衛生大會通過《國際衛生條例》(International Health Regulations, IHR),於2007年6月生效,IHR替代了1969年制定適用於霍亂、鼠疫和黃熱病的國際衛生條例,擴大範圍到SARS、新亞型病毒產生的人流感等疾病。雖然台灣並非WHO會員國,IHR修訂條文確定普同性的適用原則,成為台灣日後參與該條例所規範相關活動的法理基礎,外交部隨即表示台灣願意依該條例,積極參與WHO所建立之全球傳染病防疫機制,並做出貢獻。

根據WHO憲章,明文規定的會員資格有兩種,分別為正式會員和副會員。會員資格向所有國家開放,非會員國申請加入後,只要經過國際衛生大會過半數批准,即成為正式會員。副會員身分則對不負有國際行為責任的領土或區域(Territories or groups of territories which are not responsible for the conduct of their international relations)開放,由WHA批准加入。目前WHO共有194個會員國、2個副會員(波多黎各、托克勞群島)。

WHO憲章中並沒有明文提及所謂的「觀察員(observer)」資格,但第18條第8項規定,WHA的功能之一是邀請國際、國家、政府或非政府之任何組織,指派代表參加WHA,但無表決權。根據2019年5月在日內瓦舉行的第72屆世界衛生大會的各國代表與參與者列表,目前的觀察員包括教廷、巴勒斯坦、全球疫苗與免疫聯盟、馬爾他騎士團、國際紅十字會、紅十字與紅弦月國際聯盟、各國議會聯盟(Inter-Parliamentary Union)、抗擊愛滋病、結核病和瘧疾全球基金(The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)。

2009年台灣受邀以「Chinese Taipei(中華台北)」名義與觀察員的身分參加WHA,但觀察員身分只維持到2016年。2017年4月外交部發出新聞稿,對WHO未邀請我國出席第70屆WHA觀察員表達遺憾與不滿。

面對COVID-19在全球各地引發的燎原大火,台灣衛福部疾管署早在2019年12月31日當天,便透過IHR聯繫窗口,以email要求WHO提供關於發生在中國武漢至少7例非典型肺炎的進一步資訊。但台灣所有的資料,包括防疫的細節從未被登載,刻意被WHO排除。WHO反而於2020年1月5日的第一篇公告裡宣稱根據中國調查,並無證據顯示明顯人傳人(no evidence of significant human-to-human transmission ),也無醫護人員受感染的通報。美國國務院發言人公開指責WHO政治優於公共衛生,忽略台灣在12月底發出的警訊。此外,1月23日WHO國際衛生條例的緊急委員會議中,對於是否宣布COVID-19為「國際公共衛生緊急事件」意見分歧下,WHO不建議採取任何旅行或貿易限制,一直延遲到1月30日世衛總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)才宣布COVID-19為國際公共衛生緊急事件。

WHO的防疫牛步化,讓其它國家失去在第一時間緊急防疫的警覺心,全球疫情一發不可收拾。此外,譚德塞1月28日赴北京與習近平會面,同一天WHO便發布新聞,大力稱謝中國抗疫的努力、領導階層的投入和透明度。WHO過度聚焦於中國抗疫正面之處,特意忽略負面之處,美國佛羅里達議員史考特(Rick Scott)就要求國會調查WHO幫助中國掩蓋COVID-19威脅的角色。

WHO做為全球健康最重要的跨國次政治組織,不但沒有發揮它該有的角色,甚至拒絕台灣所提供的疫情資訊。即使IHR明白規範世界各國及地區應享有參加WHA會議與資訊的權利,台灣至今仍必須受限「一個中國」原則無法參與。

相較於WHO面對病毒無國界快速蔓延缺乏對策,使得最終防疫的堡壘還是回歸民族國家的治理機制。SARS期間與WHO、中國交手的慘痛經驗,讓台灣學到足夠的教訓,不能依賴WHO伸以援手,更要對中國官僚提供的資訊有所警覺。長期處於國際孤兒的處境,台灣理解到唯有建立自身完善的傳染病防治與治理體系,才是根本之道。

SARS之後,台灣政府陸續修改《疾病管制署組織法》、《傳染病防治法》、《衛生署組織法》,明訂居家隔離的規範、入境旅客檢疫、假消息的罰則,加強疾管署組織再造,設置長期照護處來負責染病風險比較高的老人。疾管署下增置國家衛生指揮中心,結合中央流行疫情指揮中心、生物病原災害中央災害應變中心、反生物恐怖攻擊指揮中心、中央緊急醫療災難應變中心等功能,建立完整的防災啟動機制。此外,有鑑於WHO一直拒絕提供台灣國際疫情的充分資料,衛福部也因此新設國際合作組,推動台灣繼續參與WHO,強化日本、美國、加拿大等不同國家國際資訊交流的平台。

面對這次COVID-19的攻勢,WHO跨國防疫組織明顯失靈,但台灣在SARS之後完備新興感染疾病的法規、制度與組織,在不依賴WHO的情況下打造堅實的防疫擋火牆,積極地突破國家位格不明的困境,讓台灣實存的處境被世界重視。

面對從中華民國複雜的歷史遺緒到至今不被承認的國際政治現實,「中華民國在台灣」一直很難生存於國際組織,透過COVID-19所萌生與連結的網絡,也讓既有國際檔案分類系統(international filing system)難以歸類的台灣,在抗疫過程中不斷藉此重構它的命名、認同與定位。

一方面,從中國武漢蔓延出來的病毒,不但加大了台灣與中國的社會距離,更激發生活在台灣這個小島上的人民,一種命運共同體的連帶感,強化以台灣為主體的集體認同。另一方面,台灣至今被國際認為「超前部署」的成功防疫經驗,從總統的國際發言、外交部與WHO的激烈交戰,到走向各國的「Taiwan Can Help/Taiwan is Helping」的台灣口罩國家隊,台灣企圖突破國際制度不被認可的地位。

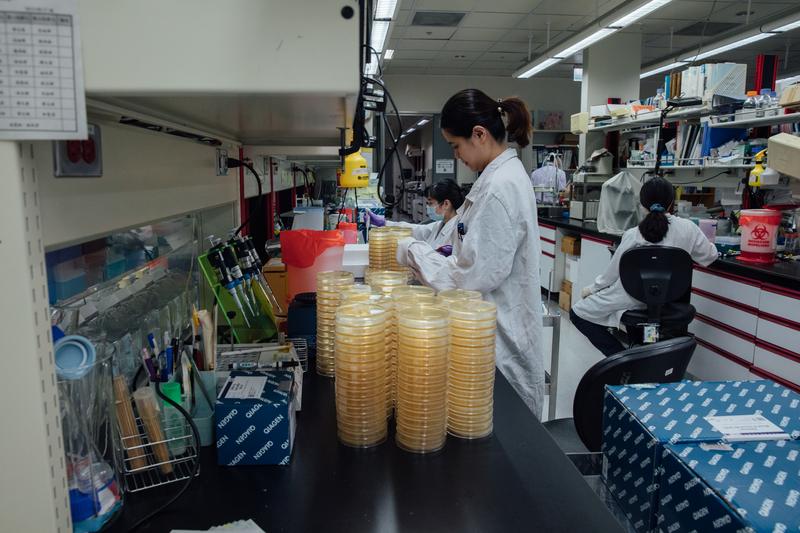

我與中山大學社會系教授李宛儒在國際期刊《BioSocieties》中指出,透過對全球生物科技未來的想像,台灣生物醫學及相關科學家會在新一波國族建構中扮演愈來愈重要的角色。台灣在生物醫學累積的實力、中小企業靈活的調度、電子資訊產業的創新,在這場全球生物民族主義競賽中,機械師傅、資訊工程師、實驗室的科學家,以及境內與境外回歸台灣的好公民,集體一起打造國族的光榮敘事。

首先,台灣備受各國媒體稱讚的「超前部署」防疫策略,除了前述所說在SARS之後台灣修改3個重要的法令等作為之外,台灣健保IC與醫療、人口健康的大型資料庫更是能「超前部署」的關鍵。

1995年台灣開始實施全民健康保險,走向國家社會福利保險制度,納保率從初期的92%,於2019年高達99.84%,就醫的便利讓生活在台灣的人都能夠享受醫療的保障。1997年政府整合全國戶政系統電腦化,之後健保醫療紀錄電子化、健保IC卡核發,重大傷病卡的核發紀錄等,配合台灣長期追蹤的台灣人口與疾病資料(如:政府建置癌症登記資料庫與死因資料庫等),加上衛福部於2011年啟用籌備健康資料加值應用協作中心規劃建置計畫,整合了健保資料庫、死因統計檔、出生通報檔等共33種不同類型的健康相關資料庫。在中央流行疫情指揮中心指示下,移民署也提供入出境資料作為健保卡旅遊史提示名單,如果14天內曾到過高風險地區(湖北省、中港澳、新加坡與泰國等),就醫時健保卡就立刻會跳出警示窗,提醒醫護人員戒備。

雖然這些不同人口資料庫間的隱私與連結,仍存有許多倫理與法律上的挑戰,但這些台灣醫療、健保與國民人口所建立的健康大型資料庫,不光是東亞少見,更是全球獨一無二,是台灣能夠「超前部署」最重要的利基。運用健保IC卡與這些資料庫連結,疫情指揮中心能精確地找出高風險人口,使得台灣人口密度高,又與中國地理近、航班往來頻繁,卻能在第一時間進行有效的隔離與防疫。

台灣大致從1990年代開始,生醫與相關醫藥產業成為政府眼中21世紀的明星產業,期待它們能成為下一個推動知識經濟與產業升級的舵手。政府陸續延攬如李遠哲、吳成文、賴明詔等科學家回國領導基礎研究,之後設立國衛院,中研院成立生物醫學研究所、分子生物研究所、基因體研究中心,這些研究單位建立了台灣第一批完整的生醫團隊,也成為推動台灣生物醫學發展的重鎮。2005年4月台灣政府宣布將國家轉型為「生醫科技島」,期望台灣能成為亞洲基因體醫學及臨床研究中心,這個計畫希望未來能整合生物醫學的上游(研發)、中游(技術移轉)和下游(生技製藥產業)。

面對COVID-19的危害,各國都積極研發篩檢與疫苗治療的技術,但是根據WHO報告,當年SARS的平息依賴的是傳統公共衛生措施,不讓病人感染給健康的人,人類自始至終並未生產出SARS疫苗,社會整體的防疫工作才是重點。

最後,COVID-19作為一種天災危機,往往集合國家安全、公民權與疾病防疫的議題於一體。病毒蔓延全球的時刻,人民的切身安全成為國家防疫體系的一部分,從各國撤僑、出入境的限制,國家護照所承認的公民權,以及所享有國家醫療系統的保障,這些各國政府的防疫行動,成為維繫境內公民生存機率的重要來源。

明確領土邊界作為國家治理邊界,是當代民族主義核心要素之一,疆界清楚的民族國家成為民族實現的場域。這次COVID-19疫情,不同國家都清楚展現治理邊界管控的權力。例如:2020年2月1日美國政府為防範疫情,宣布管制曾赴中國旅遊人士入境,之後各國紛紛跟進,台灣也於2月7日針對14日內曾經入境或居住於中國大陸的外籍人士,採取入境限制及簽證管制措施。3月19日起,入境限制擴大到全球非我國籍人士,「限縮兩岸航空客運直航航線」與「全面禁止旅客來台轉機」二項政策,至今尚未解禁,病毒防疫成為一種政治原則,使國家透過疆界的管理與控制,來清楚的劃分「我們」與「他們」,合法的施行壟斷性的權力。

防疫成為每一個境內公民的責任,勤洗手、戴口罩、保持社交距離、相關訊息的主動揭露,集體遵守居家檢疫的規定。國家不再是以傳統老大哥的權力,而是透過邊境管理、公共衛生的防疫措施,動員民眾高度配合政府的生存保衛戰,公與私的領域彼此相互滲透,一種集體面對病毒防疫的命運共同體正逐漸形成。

從19世紀的歐洲開始,到20世紀殖民地區紛紛建國的新國家,短短200年間,民族國家成為世界最重要的政治組織原則。儘管有人預言隨著全球化的進展,民族國家即將終結,COVID-19無國界的蔓延,清楚彰顯民族國家作為一種當代人類政治型式的發明,至今仍無可取代。當全世界都處在未知的威脅中,以民族國家的治理來強化政治秩序的疆界以及國家權力,仍最具有合法性的來源。

過去觸及台灣主權的問題,常被視為一種引發台海衝突的挑釁,台灣目前優異的防疫成果,反而讓全球開始看到台灣的獨特位置。台灣完善的戶籍制度,醫療照護體系、健保與國民健康人口大型資料庫,都是台灣能提早辨別、追蹤具感染風險的人口,提前部署得以成功的社會條件。面對COVID-19恐懼的心態,台灣優異的防疫成果,也讓大多數民眾能認同並配合政府的作為,但這些健保IC結合各種資料庫涉及的去識別化、民眾隱私與相互連結等問題,我們仍必須小心避免國家在緊急動員下,以防疫為由不恰當的對人民個資進行監控、侵犯人權,危害民主與公民社會的基石。

事實上,台灣的地位與主權問題不單是國際上有爭議,在島上也是意見分歧;全球化下兩岸通婚、工作乃至於求學的人口增多,陸配、台商、東南亞移工也與我們生存緊密相連。透過這次COVID-19圍堵所清楚形成的台、澎、金、馬的治理疆界,以及台灣各種制度與社會條件所提供具體生存的保障,凝聚出大多數生活在台灣的人民,一種命運共同體的社會心理連帶感。不過這個形成的共同體仍可能存在不同形式的壓迫與暴力,以汙名化他者、排除移工等不同弱勢族群,或者獵殺女巫、尋找代罪羔羊的方式,來面對病毒帶來的危害,都無助於我們建構一個更具多元、包容與主體性的共同體。

我認為,這個形成中的共同體是否能繼續壯大的前提,在於我們是否對異議、他者與弱勢仍抱持平等與包容的民主精神。如此,我們才有可能更有機的轉化島內國族認同的分歧,讓民主的台灣成為大家共同認可的最大公約數。

「民族總是被設想爲一種深刻的、平等的同志愛。最終,正是這種友愛關係在過去2個世紀中,驅使數以百萬計的人們甘願為民族,這個有限的想像,去屠殺或從容赴死。」

從武漢、紐約、歐洲各國乃至於台灣,特別是在負壓隔離病房第一線的醫護人員,基於對醫療專業的使命感與榮譽感,她(他)們穿著厚重的防護衣,暴露在高感染的風險中,還必須面對與家人隔離的心理壓力,甚至有的醫護人員早已事先寫下遺書。在我們面對未知疫情的恐懼時,一幕幕各國醫護人員遊走在生死關頭的忙碌身影,展現了愛、奉獻與跨越個人利益的普世精神,超越了某種偏狹民族主義可能帶來的怨恨、暴力與戰爭,在死亡的威脅下同時讓我們看到社群集體再生的力量。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。