募款、籌物資、做教案、遊說各國政府

緬甸軍人發動政變至今已超過半年,對示威民眾的殘酷鎮壓已導致超過1,000人死亡,並有5,700人遭到逮捕。面對軍警的暴力,原本在街頭的抗爭者,進入叢林中受訓準備打游擊;受到戰火波及的百姓,逃入難民營裡躲藏;在城市裡參與不合作運動的人,則因為罷工的時間拉長,缺乏收入讓他們日常生活出現困難。再加上COVID-19疫情7月又開始擴散,被軍政府壟斷醫療資源的緬甸,出現了病患在路邊死亡的景象。

為了讓反抗軍政府的抗爭得以持續,為數超過百萬的海外緬甸人族群跨越國界的藩籬,在網路上串聯橫跨37國的聯盟,想方設法把捐款與物資送進緬甸,甚至製作線上課程,避免學生失學。《報導者》採訪了位在韓國、馬來西亞、捷克、台灣的海外緬人,看他們如何串聯龐大的資源,又如何與反抗軍政府的「民族團結政府」合作,共同訂定長期計畫。

台北市中正區的咖啡廳裡,由在台緬甸人組成的「台灣聲援緬甸聯盟」舉辦了一場聲援緬甸抗爭的活動。隨著佛教僧人的帶領,數十個人低著頭、喃喃念出經文,哀悼因反抗軍政府而逝去的生命。牆上投影片映出這半年來,緬甸人民慘烈抗爭的紀錄影像。影片中荷槍實彈的軍警在一陣掃射後,示威者傷口淌出的鮮血,如同現場台緬人的眼淚,不斷流出。

為數超過百萬的海外緬甸人因不同原因散落在各國:緬甸長時間輸出勞力到他國工作,移工是海外緬甸人的大宗;有人因為遭到內戰波及,透過國際組織的第三國安置或是偷渡的方式離開家鄉成為難民;以及早期因為政治迫害,流亡他國的緬甸政治犯。

大聯盟成員橫跨亞洲、歐洲跟美洲,但以東亞國家的緬甸人社群為主。其中,光是前往馬來西亞合法和非法打工的緬甸人,就超過了50萬人。來到馬來西亞工作的緬人多數從事藍領階級的工作,在工廠、工地、餐廳或是計程車行,總聚集著緬甸人社群。

《報導者》線上越洋採訪現年44歲、在馬來西亞工作了25年的澤耶(Zeyer),他說,政變發生的幾天他相當難熬,跟他一起在電子工廠上班的35位緬甸移工中,有些人工作到一半會暗自啜泣,大家都無心作業、魂不守舍。

澤耶跟同事們難過了數天後,從新聞中得知國內民眾奮勇抵抗,並且發起全國性的公民不服從運動(Civil Disobedience Movement, CDM)與罷工,讓他們決心找出方法,從海外為國內的抗爭添上一份力。

16年前澤耶跟同樣去馬來西亞工作的同鄉女子結婚,育有一子;對方跟兒子5年前回到緬甸之後跟澤耶離婚。目前11歲的兒子跟澤耶的母親住在一起。澤耶原本打算在近期回到緬甸做生意,跟兒子還有母親一起生活,就近看著兒子在緬甸成長、受教育。政變打亂了他的計畫。

雖然澤耶一度萬念俱灰,但他很快轉念:「不能讓軍人偷走我們的國家,我要在這裡(馬來西亞)為我兒子的未來奮戰。」

澤耶找上了在國際組織擔任翻譯的緬甸同胞札德(Zed),還有幾位熱切想要幫助國內抗爭的緬甸人一起討論。50歲的札德在2009年因參加緬甸民主運動,遭軍政府通緝而踏上流亡之路。曾在泰國參加海外反抗組織的札德英文流利,認識不少緬甸民主派的人士,對於如何從海外進行抗爭有不少經驗。

札德跟澤耶加入了在2月13日草創的「我們愛母國」(We Love Motherland)組織,在吉隆坡發起募款救緬甸的活動,把募得的款項送入國內,資助參與公民不服從運動的組織。

為了得到捐款者的信任,他們把握的原則是讓捐款流向透明。現年30歲,負責募款的辛妮(Shinny)說,她常常要一家一家的工廠、餐廳到處跑,當面跟緬甸移工說明他們捐款的用途。她會請在緬甸收到資助的組織手寫收據拍照回傳,讓捐出的款項總額與收款單位收到的總數兩邊可以相符,盡量讓募得的款項與流向透明。

緬甸人在大馬打工的收入落在2,000令吉到3,000令吉左右(約新台幣1.3萬元到1.9萬元),辛妮說,平均每個人的捐款大概是300令吉(約新台幣1,900元)。「我們愛母國」一個月最多可以募到3萬令吉(約新台幣19萬元),這些捐款在跟民族團結政府討論後,會送到緬甸各地參與公民不服從活動的教師、醫生、公務人員等團體手中,也會送到位於緬甸叢林中的難民營裡。

經過一、兩個月後,他們發現全馬來西亞有超過20個類似的募款組織。札德跟其他散布在大馬的海外緬甸人聯絡協調之後,在4月組成了另一個橫跨全馬來西亞的「緬甸在馬來西亞聯盟」(Myanmar Alliance in Malaysia, MAM),札德出任第二副主席。

札德說,他們原本期望此聯盟可以扮演統整各組織金流,統一把捐款交給民族團結政府,由官方分配資金的使用;但因為整合與組織聯繫上的困難,這個目標並沒有完全實現。

但是「緬甸在馬來西亞聯盟」仍然提供了大馬的緬人組織交流與溝通的平台,在重大事件時發揮凝聚力量,「也可以說服大馬政府做出對民族團結政府有利的政策,」札德說。

東亞各國的海外緬人組織人數、背景不同,也有不同的運作方式。跟馬來西亞超過50萬緬甸人相比,韓國約有2萬名緬甸移工;相較緬人散在大馬各地,韓國的緬甸移工則是由人力仲介統一引進,活動的聚落集中在幾個工業城市。距離首爾大約一個小時車程的平澤市(평택시),就是其中之一。

34歲的苗津(Myo Zin)在韓國的汽車零件工廠工作了7年,除了週間在工廠工作之外,他在平澤火車站附近還開了一間緬甸商店,專門販賣一些日用品給緬甸移工。在政變爆發以前,苗津就是當地移工協會的主席,專門幫忙緬甸移工跟韓國老闆談判,他解決問題的手腕靈活,人脈廣闊。

在政變爆發後,這位原本八面玲瓏的生意人成為了平澤市緬甸移工的領袖。苗津說,以前他在工廠每天工作10小時,週末會到商店開店工作,其他的時間就是幫移工處理事情;但現在他的商店幾乎不會開張,除了到工廠上班的時間之外,他其餘的時間都在開線上會議,或是跟同伴一起上街發傳單、呼口號宣傳緬甸的抗爭。

「以前我每天都在想怎麼賺錢,現在我每天都在想該怎麼幫助國內的抗爭,」苗津說。

在平澤市工作的緬甸移工年紀大部分在20歲到30歲之間,很多人都很想回去拿槍跟軍人拼命。但身為領袖的苗津會說服他們留在韓國工作,把在韓國賺到相對較高的收入捐回緬甸給抗爭者。

他認為,持久抗爭雖然需要人力,但更需要源源不絕的補給。

苗津以身作則,捐出每月薪資的5成,並誓言要持續捐款到成功推翻軍事政權為止。光是在他為首的組織裡,就有超過百人捐出每個月2成到5成不等的薪資。甚至還有兩個人把每個月賺到230萬韓元的底薪(約新台幣5.4萬元)百分百全部捐出,只留下加班費當作零用錢。

因為韓國緬甸移工大多數都住在宿舍裡,工廠也會供應正餐,緬甸移工也會互相幫忙、接濟,即便捐了大筆金額,生活也不至於出現問題。

散落在韓國各地的緬甸人組織並沒有像馬來西亞的緬甸社群一樣,組成全國大聯盟,但首爾、釜山、大邱跟平澤市等地的緬甸人也在網路上找到彼此,定期開會討論。

現年40歲的瑞莫(Shwe Moe)是把韓國各地緬甸人組織串聯在一起的角色之一。來韓國已有20年的瑞莫是一位英文家教老師,學生多數為小學生。目前每週她上4天班,讓自己有較多的時間可以處理緬甸社群的合作與溝通。

現居京畿道的瑞莫,週間時會透過網路跟在韓的同胞聯繫,在週末則搭車到各地參加緬甸移工舉辦的援緬活動。瑞莫也在3月組織了一個「在韓緬甸人請願團」,到首爾的政府大樓請願,因緬甸發生政變,請求韓國政府延長在韓緬人的簽證效期。

對於在韓國的緬甸移工來說,瑞莫就像是一位充滿精力的大姊,她團結了韓國的緬甸人,也積極地跟在東亞的海外緬人組織接洽。因為瑞莫的活躍,讓民族團結政府在5月初找上她,並且開始交派任務給瑞莫。

瑞莫會依照民族團結政府所給予的任務性質,邀請不同國家的海外緬人參加線上會議。從5月開始,因為需要討論的議題與待完成的任務不斷增加,受邀參加線上會議的成員也愈來與多,到7月底左右,已經有來自37個國家的海外緬甸人加入了這個合作大聯盟。

因為每一次會議中討論的議題與任務性質不同,參與的成員也不一樣,讓瑞莫每天都需要花很長的時間坐在電腦前。再加上與會代表常常多達數十人,光是讓大家自我介紹就要花上很長的時間。

「有的時候從晚上開會開到白天都有可能,」瑞莫說,幸好會議是以亞洲時間為主,她白天上班的時間比較不會受到影響。

這些跨國的線上會議除了討論各組織募得的款項該如何使用之外,也會提出教育、軍事、醫療等不同的任務。

瑞莫指出,海外緬甸人聯盟從各國成員中組織了一個由老師、教授、工程師等專業組成的團隊,設計了從小學到大學程度的教學教材,讓在緬甸受到戰火波及、無法上課的學生,可以透過線上教學的方式持續就學。

為了讓這個計畫可以在緬甸執行,在緬甸國內進行公民不服從運動的教師,在鄉鎮間找到失學的學生後,帶學生到有網路的地點進行課程,也有的老師預防軍方斷網,提早將教材下載。瑞莫說,這樣老師們在緬甸的公民不服從運動就不會失敗,學生的課程也可以持續,軍方沒有辦法控制緬甸的教育制度與資源。

各國緬甸社群聯手合作,除了為持久戰制定計畫外,也在疫情期間解決緬甸當下的緊急狀況。

面對7月竄起的COVID-19疫情,全緬甸只剩下不到半數的醫院在運作,而大部分的醫療物資與氧氣瓶被軍方寡占。因此,人在韓國的瑞莫跟與台灣的緬甸族群合作,聯手將中國製的呼吸器、台灣製的醫療器材與健康食品運入緬甸。「軍方在海關就扣留了一大部分,但至少仍有一些物資可以送進去,」瑞莫說。

除了凝聚海外緬甸人的力量,他們也在海外爭取國際的支持。

5月24日受到捷克政府正式承認為緬甸民族團結政府駐捷克代表的林丹(Linn Thant),在接受《報導者》越洋採訪時說,他每天的工作就是負責跟東歐及亞洲國家的政府官員、民意代表還有國際組織的成員見面。他也會將緬甸軍方正在做的暴行與證據讓這些決策者知道,並且進一步說服他們做出有利於民族團結政府的決定。

除了類似林丹這樣的民族團結政府代表試圖影響各國政要之外,許多海外緬甸人的Facebook的頭像在近期也換上「承認民族團結政府、拒絕軍政府」(Accept NUG, Reject military)的圖案,呼籲各國政府不要承認軍政府代表緬甸的合法性。

「最重是要讓他們承認民族團結政府是代表緬甸的合法政府,」林丹說,他在做的事其實跟台灣政府官員在國際上拉攏朋友、拒絕中國獨裁政權的工作相當類似。

身為8888民主運動領袖之一的林丹在1990年被軍政府逮捕後,被判了20年徒刑。20年的牢獄時間裡,其中9年是被關在沒有窗戶的牢房裡。獄中無止境的刑求,敲掉林丹所有的牙齒。出獄後不久又被軍政府盯上,讓他開始流亡。2011年捷克前總統哈維爾(Václav Havel)邀請林丹到捷克政府,分享他對抗獨裁的經驗,讓林丹拿到了捷克發出的無國籍者旅行證,也讓林丹從2014年到捷克居留至今。

因為林丹跟捷克政治人物長期友好的關係,成功地發揮影響力,讓捷克政府成為世界第一個承認民族團結政府派駐代表的國家。

緬甸軍政府獵殺民族團結政府代表的黑手,已從緬甸國內延伸到海外。

林丹說他不會因軍方的威脅而妥協,他在緬甸的家人們也早已離開原本的住所,暫避在幾處不為人知的地點,避免遭到軍方狹持。

20年的牢獄生涯中,冥想是林丹消化壓力的方法。林丹的生命經驗讓他擁有堅定的信念來面對獨裁政權,但對許多第一次參與國家級動盪的海外緬甸人來說,面對排山倒海而來的壓力,常常無所適從。

現年27歲的潘(Pan)是克欽族人,她在大學畢業後加入了克欽邦的人道救援組織,後來到仰光工作認識了韓國籍的丈夫,兩個人在3年前回到丈夫的家鄉釜山定居。潘每天除了要參加韓國政府為新住民舉辦的韓文課程,其他時間她都在家裡陪伴2歲半的兒子。

「我被這個政變弄得很累,心已經碎成一片片的了,」潘說,她現在會盡量不去讀網民的留言,使用Facebook的時間也盡量縮短。但是緬甸內部每天發生的慘劇以及一次又一次長時間線上會議,讓她難以負荷。

海外緬甸人雖然人不在戰火紛飛的緬甸,但在海外參與反對運動,除了身心的壓力,對他們仍在緬的親友也是不小的風險。

一位不願具名的海外緬甸人表示,他不希望家人擔心、所以選擇不讓親人知道自己在海外從事反抗運動;但他又害怕哪一天自己的身分被發現,家人會被軍方找上門。每次因為網路通訊暫時中斷而跟家人失去聯絡時,都讓他心急如焚。

在韓國的瑞莫因為是韓國媒體時常採訪的對象,她在緬甸的家人早已離開住所,避居在親戚家中。而有軍人家庭背景的澤耶,家人則是在他加入「我們愛母國」後就跟他斷絕關係,不再聯絡。澤耶說為了國家跟兒子的未來,他願意承擔這樣的後果。

2月的軍事政變改變了所有國內與海外緬甸人的人生計畫,並且一度讓他們心灰喪志。但曾經歷過軍事統治的緬甸人不希望再回到高壓的生活裡,沒有經歷過專制政權的年輕人,也不會想要失去已習慣的自由。

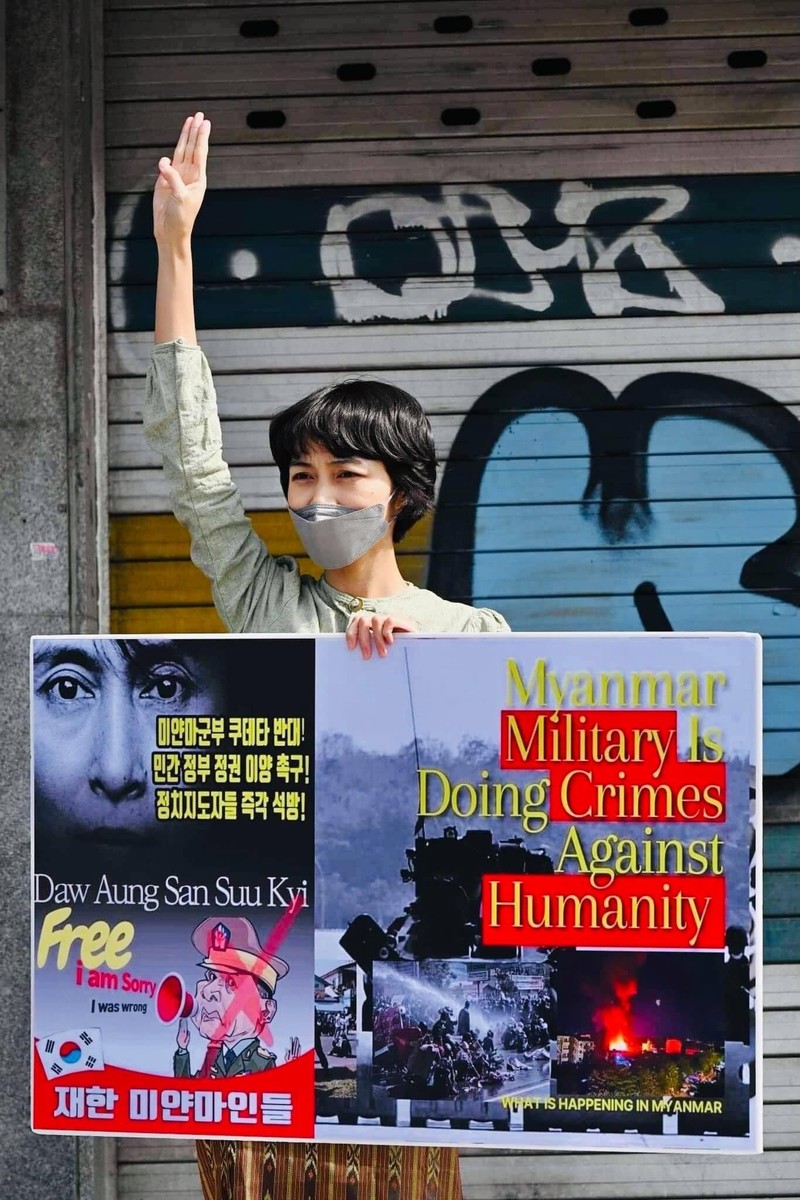

在瑞莫跟潘等人的Facebook上,留有幾張在線上會議之後,與會的海外緬甸人舉起象徵反對暴政的三指手勢的相片。多數的受訪者都說,他們曉得這樣做可能會引來軍政府的恐嚇,但公開表態是可以激勵更多緬甸人奮起反抗的方法之一。

遭到軍政府迫害的憂慮一直存在,但是他們更害怕自己的國家,就此失去未來。

※本報導為《報導者》與自由亞洲電台(RFA)中文部共同製作。為了安全起見,多數受訪者非完整真名。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。